- HOME

- Beyond X 最前線

- 災害から人間を守る5G ① 「災害に備える」

災害から人間を守る5G ① 「災害に備える」

周囲を海に囲まれた日本は、春夏秋冬がなだらかに移り変わるなど自然に恵まれる一方で、台風や地震をはじめ、豪雨、豪雪、洪水、津波、火山噴火など、さまざまな災害に見舞われる国でもある。近年では、これまでの常識や経験だけでは身を守れないほど、災害の規模や範囲が拡大しはじめている。こうした災害から人間を守るため最先端のICT技術が利用されているが、そのインフラに5Gを活用することで、どのように私たちの生活や命を守ろうとしているのか。

バーチャル災害体験で避難意識を向上

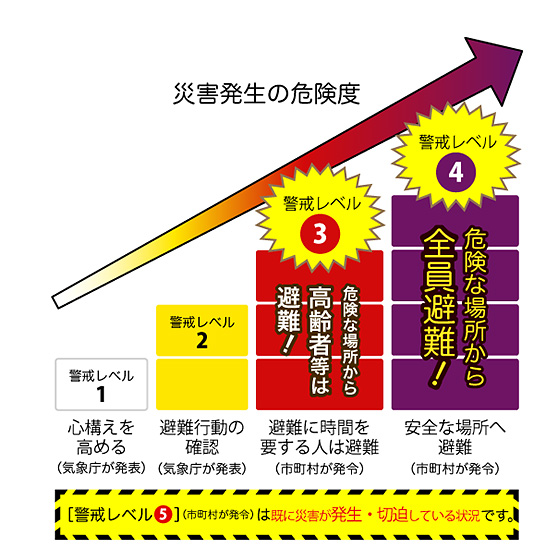

災害には地震のようにほぼ予兆もなく発生するものもあれば、台風や大雨、大雪など、あらかじめ気象観測によって発生する場所や時間、規模までも予測できる場合もある。とはいえ、たとえ災害の発生が予測できたとしても、現状ではそれを事前に食い止めるまでの技術は確立されていないので、それぞれが危険度に応じて備え、身を守らなければならない。そのため、政府は災害発生の危険度と住民がとるべき行動を、5段階の「警戒レベル」によって伝えてきた。それでも、人は直に身の危険を感じるまではなかなか避難しようとしないことから、2021年5月からは必ず「警戒レベル4」までに避難するよう呼びかけている(図1)。

(図1)政府による全員避難の呼びかけ

(出典:政府広報オンライン)

とはいえ、「警戒レベル」に関しては過去に大きな災害を経験した人でなければなかなか実感が湧かない。さらに、近年の災害は過去に例がない場所で起きることも多い。そこで、NTTドコモ中国支社と富士通は5GとVR(バーチャルリアリティ)を活用し、地域住民に避難レベルの状況を認識・体感してもらうことで災害に対する認識を深め、防災意識を向上させようと「バーチャル災害体験」を実施した。

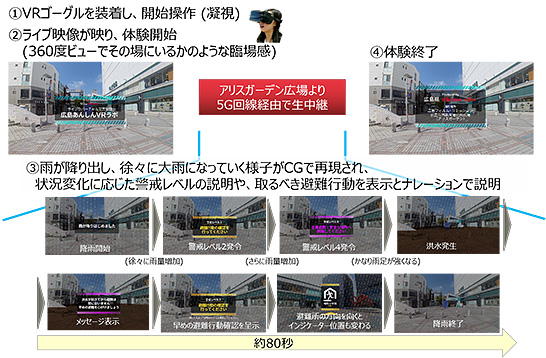

「バーチャル災害体験」ではスマートフォンのアプリ上で、8Kによる360度ライブ映像に豪雨災害を想定したCGを重ね合わせ、災害発生時に街の様子がどのように変化するのかを体験。画面上には、防災や避難方法なども表示された(図2)。5Gを活用することで8Kという高精細の映像配信が可能になり、VRもよりリアルに体験できたという。こうした効果によって、災害体験を自分の身に置き換えて捉えるだけでなく、体験者の防災意識向上も図ろうとしている。

(図2)NTTドコモ中国支社と富士通が行った「バーチャル災害体験」

(出典:富士通の報道発表資料より引用)

5Gを活用した近未来の雪害対策

2018年に記録的な大雪災害に見舞われた福井県では、除雪作業に150億円以上の経費が使われた。そこで、積雪による災害を最小限に食い止めるため、5Gを活用した除雪作業の効率化に関する実証実験を永平寺町で行った。実験では、駐車場に配置した巡回車と除雪車に周囲360度を撮影できる4Kカメラを搭載し、現場で撮影した高精度の映像を対策本部拠点に見立てた会場に5Gで伝送した。対策本部では担当者がVRゴーグルを用いて、周囲360度の映像から積雪状況や除雪の進み具合を確認し、現場で除雪車を操作する運転手に除雪場所や手順を指示した。

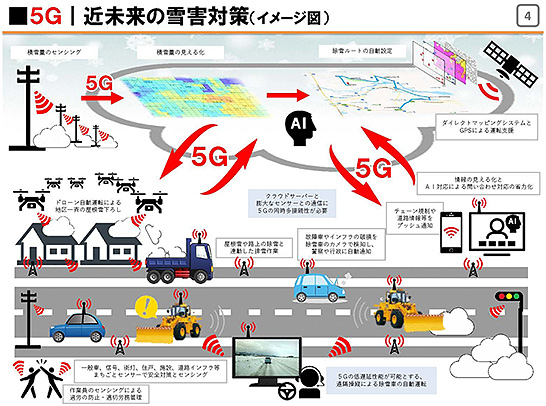

永平寺町では5Gを活用したこの取り組みを、人材不足が指摘されている除雪車の操縦者への遠隔指導として活用しようと考えている。さらに、近未来の雪害対策のイメージとして、現場から届く映像を基にセンサーを利用して降雪量を計測・判別し、AI技術を用いて積雪量の見える化を行って除雪ルートを自動設定することも考えている(図3)。設定されたルートを5Gで送って遠隔操縦による除雪車の自動運転を可能にすれば、作業に不慣れな職員でも除雪車を運転できるようになり、作業員の過労の防止・適切労務管理も実現できる。

(図3)永平寺町が描く5Gを活用した近未来の雪害対策

(資料提供:永平寺町総合政策課)

災害前から災害時、災害後などさまざまなシーンで活用される5G

これらの取り組みは、5Gの大容量・高速・低遅延という特徴を生かし、VR技術と組み合わせることで災害前の「備え」や「対策」に活用する事例だ。ICTによる防災への取り組みは、他にも災害発生に備えた「監視」や災害発生時の「警告」「避難誘導」、災害発生後の「復興」「支援」などさまざまなシーンで取り入れられている。

そこでは、画像センサーやIoTセンサーなどを連携させるマシン・ツー・マシンやエッジとクラウドを結ぶ通信などに5Gが活用されているが、それらについても順次紹介していきたい。

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年