- HOME

- Beyond X 最前線

- 農水省も支援する営農型太陽光発電が拡大 - 関心が高まる理由とは?

農水省も支援する営農型太陽光発電が拡大 - 関心が高まる理由とは?

目次

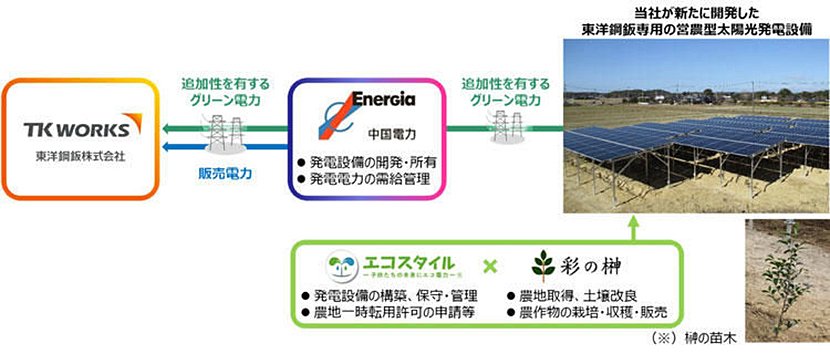

中国電力は2024年1月、東洋鋼鈑と営農型太陽光発電所を活用した電力供給に関する契約(営農型太陽光発電所を活用した電力供給契約(オフサイトPPA))を締結し、山口県山口市において、同社初の営農型太陽光発電所の運転を開始した。

営農型太陽光発電とは

営農型太陽光発電は、一時転用許可を受け、農地に簡易な構造で、容易に撤去できる支柱を立て、上部空間に太陽光発電設備を設置。営農を継続しながら発電を行う取り組みだ。

(農林水産省Webよりhttps://www.maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/einou.html)

(図1)営農型太陽光発電とは

(出典:農林水産省 大臣官房環境バイオマス政策課再生可能エネルギー室)

通常型太陽光発電は、市街地にある農地(第3種農地)等に太陽光パネルを設置し、保守管理者が発電設備のメンテナンスや除草作業を実施する。一方の営農型太陽光発電は、集団農地や土地改良事業対象農地の優良農地である第1種農地等において、最低地上高が2m以上となるよう、脚の長い架台の上に太陽光パネルを設置し、保守管理者が発電設備のメンテナンスを行うとともに、営農従事者が農業と合わせて除草作業を実施する。

営農型太陽光発電の開発を行うための農地の一時転用にあたっては、農作物の生産状況等を1年ごとに報告することや日照量の確保状況に見合った農作物を選定すること、周辺農地へ悪影響を及ぼさないことなどの条件を満たしたうえで、市町村ごとに設置されている農業委員会を通じて、都道府県知事等から利用許可を得る必要がある。

中国電力は営農型太陽光発電に向けエコスタイル、彩の榊と協業

中国電力が提供する東洋鋼鈑向けの電力契約は、農地の上部空間に太陽光発電設備を設置する営農型太陽光発電所を新たに計64,000kW開発し、発電した電気と環境価値を東洋鋼鈑下松事業所(山口県下松市)に供給するもの。

東洋鋼鈑では、この契約の締結により、2030年度までに下松事業所で使用する電力量の約20%をグリーン電力に置き換えていく予定で、これにより年間約25,000tの温室効果ガスの削減につながるという。

中国電力は、2023年4月、営農型太陽光発電に適した設備の構築や管理に加え、行政手続きや太陽光発電設備下での営農のノウハウを持つエコスタイル、および農地所有適格法人「彩(さい)の榊(さかき)」と、営農型太陽光発電事業における協業について合意し、営農型太陽光発電事業を進めていくことを表明していた。東洋鋼鈑向けの電力契約は、最初の事案となる。

エコスタイルは発電設備の構築、保守・管理や農地一時転用許可の申請等を行い、彩の榊は農地取得や土壌改良、農作物の栽培・収穫・販売を手掛ける。

(図2)東洋鋼鈑への供給イメージ(出典:中国電力)

中国電力では、営農型太陽光発電の開発を山口県で開始し、今後、順次、開発基数・エリアを拡大していくという。

営農型太陽光発電のメリット

営農型太陽光発電は、耕作放棄地等の再生利用や農業経営の改善による農業の活性化、農作物の栽培による二酸化炭素の削減に加え、再生可能エネルギー導入量の拡大にもつながる発電方法だ。

中国電力など3社は、営農型太陽光発電を通じた農業と福祉の連携である農福連携を推進している。具体的には、障がい者等の雇用・就労の場の拡大を通じた農業生産の拡大や障がいの特性に応じた分業体制や丁寧な作業等の特徴を活かした良質な農産物の生産とブランド化を推進する。また、障がい者の農業の取り組みによる社会参加意識の向上と賃金の上昇を通じた障がい者の自立を支援するという。

農林水産省も支援。優良事例も紹介

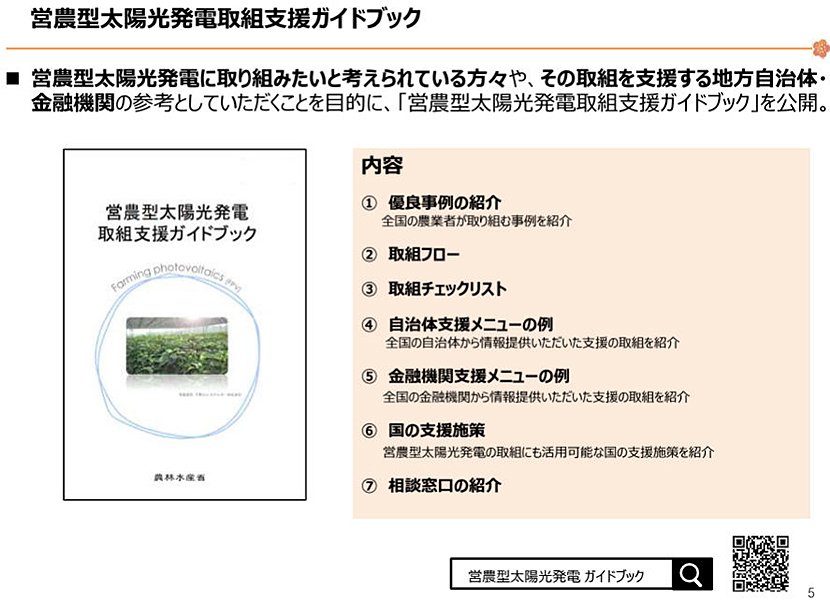

農林水産省も、地域や農業と調和した営農型太陽光発電の導入を促すことが重要と考え、営農型太陽光発電を始めたいと考えている人や、その取組を支援する地方自治体や金融機関向けに、「営農型太陽光発電取組支援ガイドブック」をWeb上で公開している。

(https://www.maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/attach/pdf/einou-39.pdf)

このガイドブックでは、取り組みのフローや自治体や金融機関の支援メニューのほか、同省の相談窓口を紹介している。また、同省のWebでは優良事例の紹介も行っている。

(図3)「営農型太陽光発電取組支援ガイドブック」

(出典:農林水産省 大臣官房環境バイオマス政策課再生可能エネルギー室)

営農型太陽光発電の優良事例

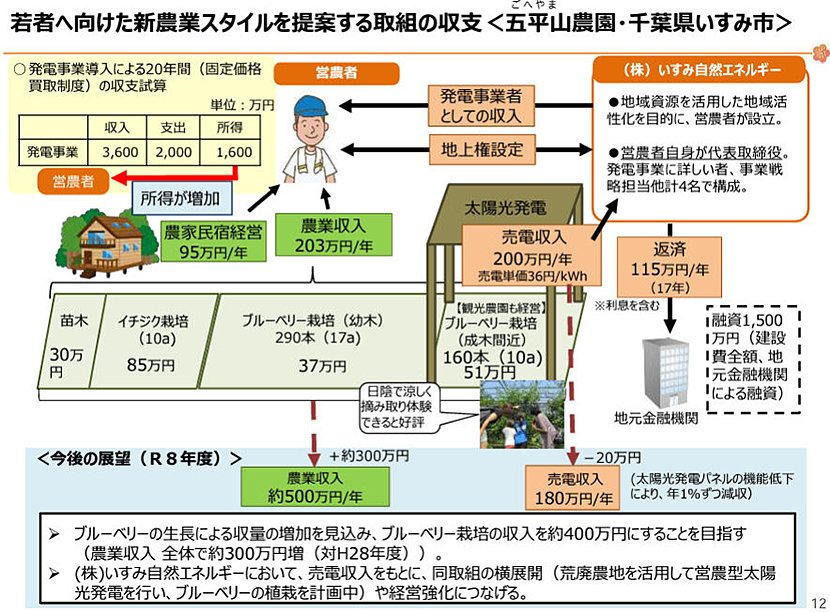

若者へ向けた新たな農業スタイルの提案を行っているのは、千葉県いすみ市の五平山(ごへやま)農園だ。10a(アール:1a=100㎡)の農地でブルーベリーを栽培し、発電電力量は5万3千kWh/年だという。同農園では、移住者からの「地域資源を活かした太陽光発電に取り組まないのはもったいない」との助言をきっかけに営農型太陽光発電を開始。より収入が安定、安心して農業を継続できると考えて取り組みを開始した。売電収入は200万円で、近所の農家からは一緒に取り組みたいとの声もあるという。同農園では、若者が安定した収入を得ながら農業で食べていける姿を作りたいとの考えを持っているという。

(図4)五平山農園事例

(出典:農林水産省 大臣官房環境バイオマス政策課再生可能エネルギー室)

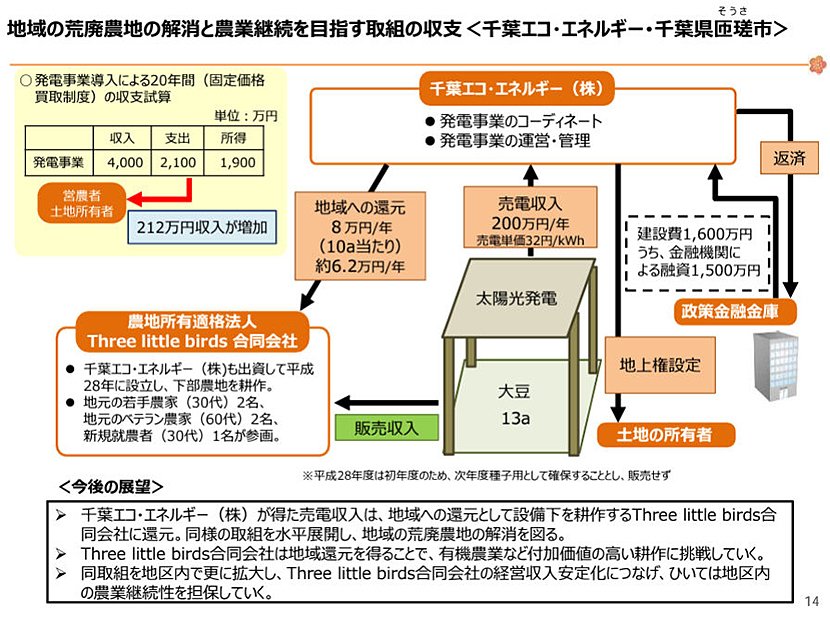

営農型太陽光発電により、地域の荒廃農地の解消と地域農業の継続を目指しているのは千葉県匝瑳(そうさ)市の千葉エコ・エネルギーだ。13aの農地で大豆を栽培しながら、6万6千kWh/年の発電出力を得ている。

同社が得た売電収入は地域への還元として、設備下を耕作するThree little birds合同会社に還元。同様の取り組みを水平展開し、地域の荒廃農地の解消を図ろうとしている。今後は栽培した大豆や麦を活用して味噌やクラフトビールなどの加工品づくりにも取り組む考えだという。

(図5)千葉エコ・エネルギー事例

(出典:農林水産省 大臣官房環境バイオマス政策課再生可能エネルギー室)

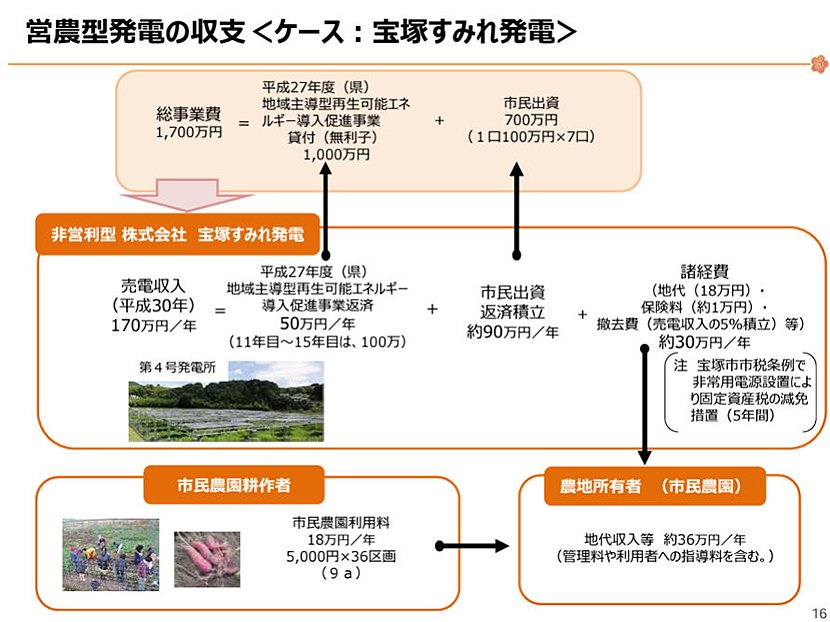

営農型太陽光発電の売電収入を活用した市民協働による農地の利用促進を行っているのは、兵庫県宝塚市の宝塚すみれ発電だ。9aでさつまいもを栽培し、発電電力量は5万kWh/年となっている。同社は市民農園の有効活用と、再生可能エネルギーの導入を両立し、さらに市民の農業理解を促進するため、農地の所有者、宝塚市と協力し、市民農園に営農型太陽光発電を導入。売電収入の一部を農園利用料割引として市民に還元。空き区画の発生を防止している。

(図6)千宝塚すみれ発電事例

(出典:農林水産省 大臣官房環境バイオマス政策課再生可能エネルギー室)

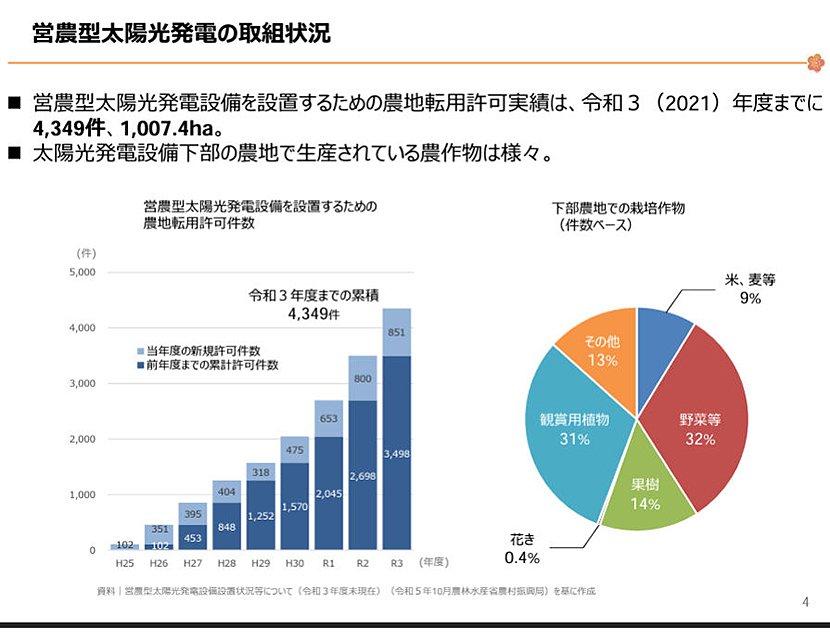

農地転用許可実績は年々増加

農林水産省の資料によれば、営農型太陽光発電設備を設置するための農地転用許可実績は、令和3(2021)年度までに4,349件で、年々増加している。

(図7)営農型太陽光発電の取組状況

(出典:農林水産省 大臣官房環境バイオマス政策課再生可能エネルギー室)

営農型太陽光発電は、作物の販売収入に加え、発電電力の自家利用等による農業経営の更なる改善が期待できるほか、農山漁村における所得機会の確保、耕作放棄地解消等の観点から関心が高まっている。今後の拡大を期待したい。

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年