各地域で進むメガソーラー計画 農業と太陽光発電の併用で環境課題の解決も

現時点で再生可能エネルギー(再エネ)の最有力候補ともいえる太陽光は、無尽蔵でお金のかからないエネルギーから電力を生み出すため環境に優しく、全国で大規模な発電所の建設が進んでいる。一方で、その建設に伴う課題もいろいろと露呈しており、解決に向けた取り組みが進んでいる。

佐世保市の離島でメガソーラーを建設

長崎県佐世保市の宇久島では、2025年度の完成および売電開始を目指し、2024年5月末から国内最大級の大規模太陽光発電所(メガソーラー)の本格着工に入る。2017年に「宇久島みらいエネルギー合同会社」が設立された当初の計画では2023年度の売電開始を目指していたが、新型コロナウイルス感染拡大などの影響で計画が大幅に遅れた。すでに2023年末から伐採や防災工事などに取りかかっており、今後は架台やパネルの設置工事の着工に入る。

同事業は、九電工や京セラなどを含めた国内外の企業による総投資額が約2千億円となっており、島の面積のほぼ1割に当たる約280haの土地に太陽光パネル約150万枚を設置する。これによって、発電能力は約480MWで国内最大規模となり、年間発電量は約51.5万MWhで一般家庭約17万3000世帯分に相当する計画だ。

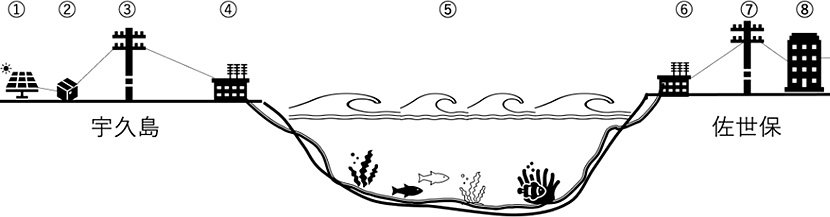

宇久島と本土(佐世保市)間の送電に関しては、全長約64kmの送電用海底ケーブルが敷設される予定である。宇久島のソーラーパネルで発電した電気をパワーコンディショナーで集電し、電柱を介して海岸沿いの交直変換所へ送電する。変換所で直流に変換された電気は海底ケーブルで佐世保に送られ、再び交直変換所で交流に変換されて、九州電力送配電の接続場所から一般消費者へ配電する計画だ。

(図1)宇久島から佐世保に電気を送って一般消費者へ配電する計画の概要

(①ソーラーパネル、②パワーコンディショナー、③送電用の電柱、④交直変換所(直流に変換)、⑤海底ケーブル、⑥交直変換所(交流に変換)、⑦九州電力送配電の接続場所、⑧一般消費者)

(出典:宇久島みらいエネルギー合同会社のホームページより引用)

鹿児島県でメガソーラーが竣工

MIRARTHホールディングス(旧株式会社タカラレーベン:老舗不動産会社)は、2月7日に鹿児島県曽於郡大崎町で「LS(レーベンソーラー)鹿児島大崎第1・第2太陽光発電所」の竣工式を行ったと発表した。「LS鹿児島大崎第1・第2太陽光発電所」は、4サイトにて約22MWの発電容量を確保している。MIRARTHホールディングスグループがこれまでに開発してきた太陽光発電所としては、「LS千葉勝浦発電所」(発電容量約30MW)に次ぐ2番目に大きな発電所となる。

「LS鹿児島大崎第1・第2太陽光発電所」の敷地面積は37haで、受電地点の鉄塔まで約10kmの自営線(電柱約300本)を構築し、治水対策として防災調整池が7基設置されている。年間発電量は約2万6600MWhを想定しており、一般家庭に換算すると約7800世帯分の年間使用電力量になるという。

「LS鹿児島大崎第1・第2太陽光発電所」では、FIT制度(固定価格買取制度:再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度)を活用し、発電した電力の全量を一般送配電事業者に18円/1kWhで売電するが、今後はPPA(電力購入契約:再生可能エネルギーで発電した電気を、需要家に供給する仕組み)モデルなど、FIT制度以外の手法による事業モデルで発電事業を拡大していくとしている。

(写真1)LS鹿児島大崎第1・第2太陽光発電所

(出典:MIRARTHホールディングスのプレスリリースより引用)

メガソーラーによる環境課題を解決する営農型太陽光発電所

各地でメガソーラー計画が進む一方で、建設計画に関するトラブルを抱えている自治体もある。総務省が2024年3月26日に公表した調査報告によると、自治体の4割超が発電事業者とトラブルを抱えているという。トラブルとなる原因の一つが、無機物の太陽光パネルを広大な土地に敷き詰めることによる自然環境への影響だ。森林を伐採したり、使われなくなった農耕地の上に太陽光パネルを敷いたりすることが環境破壊にもつながると懸念する声が上がっている。

そうした課題を解決しようと、農林水産省が推奨しているのが「営農型太陽光発電」の取り組みだ。営農型太陽光発電では、農業を行いながらその地上に一定間隔の隙間をあけて太陽光パネルを設置する。これによって、営農の継続や荒廃農地の再生による食料自給率の維持・向上と合わせて再エネ発電が実現できる。再エネ開発のための大規模な森林伐採、盛り土・切り土などを伴わない環境配慮型の再エネ開発の手法としても注目されている。

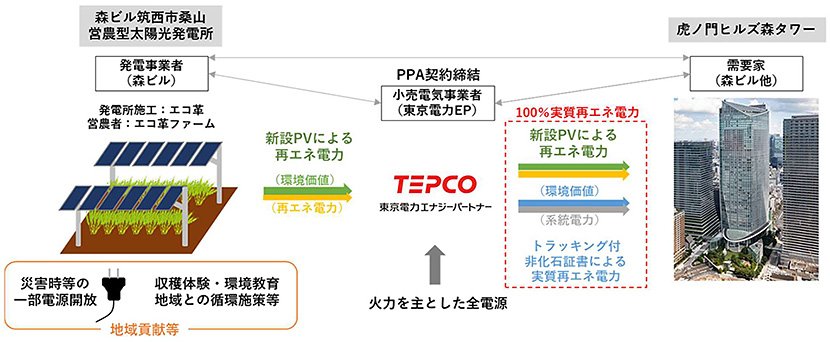

森ビルは2023年度末から2024年度にかけて、営農型太陽光発電所を全6サイト、延べ10ha以上開発する計画を進めており、その第1弾として「森ビル筑西市桑山営農型太陽光発電所」の運転を2024年2月13日から開始したと発表した。茨城県筑西市の太陽光発電所は、農業の後継者問題により荒廃リスクを抱えていた農地を利用しており、敷地面積は約1.9ha、設置する太陽光発電設備には年間約280万kWhの発電量が見込まれ、発電された電力を虎ノ門ヒルズ森タワーに供給。電力量は、虎ノ門ヒルズ森タワーの年間需要の約10%に相当するという。

また、森ビルは筑西市と防災協定を締結して地域防災の向上にも寄与し、敷地(農地)においてまず小麦と大豆の二毛作に取り組み、子どもたちによる種まきや収穫体験、食育、環境教育なども実施する予定だ。

(図2)森ビルによる営農型太陽光発電所への取り組み

(出典:森ビルのプレスリリースより引用)

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年