コンテナ型データセンターとは?メリット・デメリット・3つの事例をご紹介

目次

- ▼1. コンテナ型データセンターとは

- ・コンテナ型データセンターが注目される理由

- ▼2. コンテナ型データセンターに関する国内の法令上の取り扱い

- ・建築基準法

- ・消防法

- ▼3. コンテナ型データセンターのメリット

- ・①工期を短縮できる

- ・②拡張性が高い

- ・③設置場所の自由度が高い

- ・④エネルギー効率の高い新しい冷却技術を導入しやすい

- ▼4. コンテナ型データセンターにデメリットはある?

- ・①物理的なセキュリティが低い場合がある

- ・②設置に一定のスペースが必要になることもある

- ▼5. コンテナ型データセンターの導入事例

- ・GPUベースの産業用コンテナ型データセンターを設置|株式会社ミライト・ワン池袋技術センター

- ・太陽光パネル・蓄電池併設のコンテナ型データセンター|株式会社あったかハウスナビ

- ・地方に再生エネルギーを活用したコンテナ型データセンターを展開|合同会社WM

- ▼6. AIの大規模データに対応したコンテナ型データセンター

- ▼7. まとめ

コンテナ型データセンターとは、迅速に設置できる移動可能なデータセンターである。近年、データ量の急増やAI技術の進歩に伴い、多くの企業は素早く設置できるデータセンターを求めている。それらを背景に、従来のビル型データセンターと比較し、設置が短期間でき、設備の拡張性が高い「コンテナ型データセンター」に注目が集まっている。

本記事では、コンテナ型データセンターの特徴、国内法令上の取り扱いやメリット・デメリット、事例について詳しく解説する。

コンテナ型データセンターとは

コンテナ型データセンターとは、コンテナ内に必要な機器や設備が集約された、ポータブルなデータセンターを指す。サーバーやネットワーク機器、冷却システム、電源・消火設備、セキュリティシステムなどをコンテナ内に組み込むことで、必要な場所に設置し運用できる仕組みとなっている。

2000年代後半からアメリカを中心に商用化され、その実用性や柔軟性の高さから日本でも導入されるようになった。現在、デジタル化や生成AIの普及によって、コンテナ型データセンターは再び注目されている。その理由について、以下で詳しく紹介する。

コンテナ型データセンターが注目される理由

コンテナ型データセンターが注目される理由として、主に以下の2点が考えられる。

● デジタル化やDX、生成AIの普及に伴うデータ量の急増

● 東日本大震災後の企業によるBCPに対する意識の高まり

近年、デジタル化やDXの進展によって、データ処理能力への需要は拡大している。加えて、生成AIの登場を含むAI技術の急速な普及や、クラウド化の加速によってデータ量が増大し、短期間で構築できるコンテナ型データセンターに注目が集まっている。

また、東日本大震災後、企業のBCPに対する意識が高まり、被災後に速やかに事業復旧・継続するために、国内の遠隔地や海外に設置したデータセンターで、企業の重要なデータをバックアップするケースも見られるようになった。

コンテナ型データセンターは短期間で柔軟に構築でき、移転や増設も比較的容易であることから、企業のBCP対策としても注目されている。

コンテナ型データセンターに関する国内の法令上の取り扱い

ここでは、日本の「建築基準法」と「消防法」における、コンテナ型データセンターの取り扱いについて紹介する。

建築基準法

平成23年(2011年)、国土交通省は建築基準法におけるコンテナ型データセンターの取り扱いについて、以下のように言及している。

| 土地に自立して設置するコンテナ型データセンタのうち、サーバ機器本体その他のデータサーバとしての機能を果たすため必要となる設備及び空調の風道その他のデータサーバとしての機能を果たすため必要となる最小限の空間のみを内部に有し、稼働時は無人で、機器の重大な障害発生時等を除いて内部に人が立ち入らないものについては、法第2条第1号に規定する貯蔵槽その他これらに類する施設として、建築物に該当しないものとする。 ただし、複数積み重ねる場合にあっては、貯蔵槽その他これらに類する施設ではなく、建築物に該当するものとして取り扱うこととする。 出典:コンテナ型データセンタに係る建築基準法の取扱いについて|国土交通省 |

つまり、土地に自立して設置され、基本的には稼働時に人が内部に立ち入らないコンテナ型データセンターは、「貯蔵槽その他これらに類する施設」に該当し、コンテナを複数積み重ねない限り、建築物ではないと述べられている。

このように一定の条件を満たせば建築物に該当しないため、建築基準法で定められた建築確認手続きなどが不要になり、設置までの期間を大幅に短縮できる点が、コンテナ型データセンターの需要増加につながっている。

消防法

平成23年(2011年)、消防庁はコンテナ型データセンターの取り扱いについて、以下のようにとりまとめている。

| 本指針によって取り扱われる場合、一般的なコンテナ(面積30㎡程度)を単体で用いたコンテナ型データセンターにあっては、通常、現行の消防法令の下では、消防用設備等の設置義務を生じる規模には達しないものと考えられますが、複数のコンテナを積み重ねる等により単一の防火対象物として相当規模に達する場合には、消防用設備等の設置義務を生じることもあり得ますので、その規模の判定等に当たっては、本指針に沿って適切な運用を図られるようお願いします。 出典:コンテナ型データセンターに係る消防法令上の取扱いについて|消防庁 |

コンテナを単体で設置する場合、一般的には消防用設備の設置義務は発生しないとされる。しかし、複数積み重ねる場合や、合計床面積が基準を超えるケースなどでは、消防法の規制を受ける可能性がある。

コンテナ型データセンターの導入を検討する際には、設計や床面積などを考慮のうえ、消防用設備の設置を検討する必要があるだろう。

コンテナ型データセンターのメリット

続いて、コンテナ型データセンターのメリットについて、従来のビル型と比較しながら紹介する。

1.工期を短縮できる

2.拡張性が高い

3.設置場所の自由度が高い

4.エネルギー効率の高い新しい冷却技術を導入しやすい

①工期を短縮できる

ビル型とも呼ばれる従来の大規模データセンターは、構築に3年〜5年の期間を要していた。一方、コンテナ型は半年以内の納期で完成するため、工期の大幅な短縮が実現する。

コンテナ型データセンターは、工場でプレハブ化され事前テストが行われた状態で出荷される。主要な設備や配線があらかじめ組み込まれているため、設置場所に運び込み、電源や通信を接続することで、運用を始められる点がメリットといえる。

②拡張性が高い

コンテナ型データセンターは、モジュール設計を採用しているため、ビジネスの成長や需要の変化に合わせて柔軟なスケールアップが可能となる。一方、従来のビル型では、一度建設してしまうとデータセンターに設置できる設備が固定され、後からキャパシティを増やすことが難しかった。

コンテナ型では、ユーザーの需要が拡大した場合、追加のコンテナを設置することで比較的容易にキャパシティの増強が実現する。

③設置場所の自由度が高い

コンテナ型データセンターの大きな特徴の一つとして、設置場所の自由度が高い点が挙げられる。

従来のビル型データセンターでは広い土地の確保が必要になるが、コンテナ型は大規模な基礎工事が不要で、既存の敷地内や建物内の空きスペース、さらには駐車場の2階部分などにも柔軟に設置できる。都市部などスペースに制約のある場所でも導入しやすいメリットがある。

④エネルギー効率の高い新しい冷却技術を導入しやすい

コンテナ型データセンターは、エネルギー効率の高い新しい冷却技術を導入しやすい点もメリットの一つといえる。

とくに、生成AIの開発においてデータセンターの冷却技術は重要視されている。生成AI処理に利用されるGPUサーバーは従来よりも消費電力量が多く、発熱量も極めて多い。従来型のデータセンターで使用されている空調による冷却方式では、排熱が追いつかない状況も見受けられる。

そこで、冷水を使った「水冷方式」や、ICT機器の発熱部に冷却板を取り付ける「コールドプレート冷却方式」、絶縁性がある特殊な冷却液にサーバーを浸す「液浸冷却方式」などに注目が集まっている。

ビル型ではこれらの新しい方式の設置に時間がかかるが、拡張性が高いコンテナ型では比較的短期間で導入が可能となるだろう。

コンテナ型データセンターにデメリットはある?

コンテナ型データセンターにはメリットだけでなく、次のようなデメリットもある。

1.物理的なセキュリティが低い場合がある

2.設置に一定のスペースが必要になることもある

ここでは、デメリット解消のための対策と共に紹介していく。

①物理的なセキュリティが低い場合がある

コンテナ型データセンターで懸念される課題の一つに、物理的なセキュリティの脆弱性が挙げられる。建物と独立してコンテナ型データセンターを設置した場合、適切な防犯対策がなければコンテナに不法侵入されるリスクがある。

そこで、本人認証システムや監視システムを導入して警備員が監視する体制を整備するなど、物理的なセキュリティを強化する必要があるだろう。

また、設計によっては単一障害によってシステム全体がシャットダウンしてしまうリスクも指摘されているため、冗長性の確保が重要となる。

②設置に一定のスペースが必要になることもある

コンテナ型データセンターのもう一つのデメリットは、拡張時に水平方向に設置する場合、広大な設置スペースが必要になる点が挙げられる。とくに都市部など広いスペースを確保できない地域では、導入の障壁となる可能性も考えられる。

スペースを有効活用するには、複数のコンテナを縦積みして設置する方法もある。しかし、一定の条件を満たすと、建築基準法により「建築物」とみなされる可能性があるため、事前に確認しておこう。

コンテナ型データセンターの導入事例

最後に、コンテナ型データセンターを導入した事例3件を紹介する。

● GPUベースの産業用コンテナ型データセンターを設置|株式会社ミライト・ワン池袋技術センター

● 太陽光パネル・蓄電池併設のコンテナ型データセンター|株式会社あったかハウスナビ

● 地方に再生エネルギーを活用したコンテナ型データセンターを展開|合同会社WM

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

GPUベースの産業用コンテナ型データセンターを設置|株式会社ミライト・ワン池袋技術センター

株式会社ミライト・ワン、モルゲンロット株式会社、WOODMAN株式会社の3社は、GPUベースの産業用コンテナ型データセンターソリューション「M:MDC(モルゲンロットモバイルデータセンター)」を共同開発し、ミライト・ワン池袋技術センターにて2022年12月1日よりサービスを開始した。

写実的なCG制作や自動車開発などで求められる大容量データの高速演算に対応し、近接に設置することでデータ転送コストを削減。クラウド経由で計算力を提供し、初期投資も不要とした。開発された第一号コンテナでは、計算力の提供に加え、技術検証や見学受け入れも実施している。

関連リンク

GPUベースの産業用コンテナ型データセンターソリューション 「M:MDC(モルゲンロットモバイルデータセンター)」 のサービス開始

太陽光パネル・蓄電池併設のコンテナ型データセンター|株式会社あったかハウスナビ

リフォーム事業を行う株式会社あったかハウスナビは、兵庫県南あわじ市でコンテナ型データセンターに太陽光発電と蓄電池システムを併設するための改修を実施。太陽光発電設備を増設し、昼間の自家消費に加えて余剰電力を蓄電、夜間利用する仕組みを構築した。

これにより、年間167.7MWhの再エネ発電を実現し、97.12tものCO₂の排出削減が見込まれている。

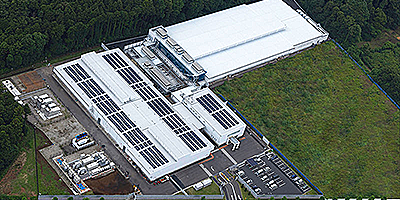

地方に再生エネルギーを活用したコンテナ型データセンターを展開|合同会社WM

合同会社WMは、福岡県京都郡で再生エネルギーを活用したコンテナ型データセンターを展開した。太陽光発電設備と蓄電池を併設し、地方部での再エネポテンシャル(再生可能エネルギーの導入可能性)を有効活用する。

蓄電システムの併設によって、年間消費電力の約40%を太陽光発電システムの電源から供給する他、高効率なICT機器や空調設備も導入した。その結果、年間271MWhの再エネ発電と722MWhのエネルギー利用量削減により、576tものCO₂排出削減効果を見込んでいる。

AIの大規模データに対応したコンテナ型データセンター

2025年3月、株式会社ミライト・ワンはモルゲンロット社と共同で、コンテナ型AIデータセンターの設計・施工から保守運用までを一気通貫で行う「ミライト・ワン コンテナDCワンストップソリューション」の提供を開始した。

従来のデータセンターに比べ、短納期と柔軟な拡張性、低コストを実現し、GPUクラウドマッチングサービスにより、必要な計算力を必要なタイミングで提供可能とする。

また、再生可能エネルギーの設備との組み合わせにも対応。さらに、両社は次世代コンテナDCの研究開発拠点「MM先進イノベーションラボ」を東京都江東区新木場に開設し、世界基準の安全性や環境性能、計算能力を備えた次世代コンテナ型データセンターの創出を目指す。

コンテナ型AIデータセンターの構築からクラウドサービス化まで一気通貫で提供する「ミライト・ワン コンテナDCワンストップソリューション」を提供開始 ~モルゲンロット社と研究・開発・検証用の専用ラボ開設

コンテナ型データセンター

まとめ

コンテナ型データセンターは、短期間で設置できる柔軟性と高い拡張性を備えたデータセンターの一種である。これまでのビル型データセンターに比べて多くのメリットを持つ一方、セキュリティや設置スペース確保といった課題にも配慮が必要となる。

今後、コンテナ型データセンターの市場は成長し、幅広い業界・地域で活用が進むと期待される。とくにAI分野のニーズ拡大が予測され、対応できるコンテナ型データセンターの需要はますます高まっていくと考えられる。

株式会社ミライト・ワンは、AIの大規模データに対応したコンテナ型データセンターの構築から運用保守まで一気通貫で行う「ミライト・ワン コンテナDCワンストップソリューション」を提供している。コンテナ型データセンターの導入を検討している場合、以下のリンクをチェックしてみてほしい。

コンテナ型AIデータセンターの構築からクラウドサービス化まで一気通貫で提供する「ミライト・ワン コンテナDCワンストップソリューション」を提供開始 ~モルゲンロット社と研究・開発・検証用の専用ラボ開設

コンテナ型データセンター

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年