スマートシティ事例20選!国内外事例や失敗例、自治体による取り組みなど【2024年】

目次

- ▼1. そもそもスマートシティとは?

- ・ スマートシティで何ができる?

- ▼2. 日本のスマートシティ事例10選

- ・ 事例1 神奈川県鎌倉市「持続可能な共生社会を支えるデータ連携基盤の構築」

- ・ 事例2 富山県富山市「富山市スマートシティ推進基盤構築事業」

- ・ 事例3 東京都千代田区(大手町、丸の内、有楽町)「TOKYO MARUNOUCHI SMART CITY」

- ・ 事例4 京都府亀岡市「FreeiD」と「xIDアプリ」

- ・ 事例5 静岡県裾野市「Woven City」

- ・ 事例6 宮城県仙台市「仙台市×東北大学スマートフロンティア協議会」

- ・ 事例7 千葉県柏市「柏の葉スマートシティ」

- ・ 事例8 福島県双葉郡浪江町「浪江町復興スマートコミュニティ」

- ・ 事例9 兵庫県加古川市「スマートシティ構想」

- ・ 事例10 長野県伊那市「スマートローカル」

- ▼3. 海外のスマートシティ事例10選

- ・ 事例1 オランダ・アムステルダム「スマートシティプロジェクトで環境都市を目指す」

- ・ 事例2 イギリス・ブリストル「Bristol is Open」

- ・ 事例3 デンマーク・コペンハーゲン「COPENHAGEN CLIMATE ADAPTATION PLAN 」

- ・ 事例4 インド「SMART CITIES MISSION」

- ・ 事例5 ベトナム・ホーチミン「Vinhomes Grand Park」

- ・ 事例6 シンガポール「Smart Nation Singapore」

- ・ 事例7 バルセロナ「Barcelona Digital City」

- ・ 事例8 ドバイ「スマート交通戦略」

- ・ 事例9 ニューヨーク「LinkNYC」

- ・ 事例10 中国・杭州市「ET City Brain(都市大脳)」

- ▼4. スマートシティに向けた自治体の取り組み

- ・ 国内自治体の取り組み

- 技術と政策の連携

- シティプランニングと市民参加

- ・ 海外自治体の取り組み

- 多国籍企業との協力

- 地域特性を活かしたスマートシティ開発

- ▼5. スマートシティの失敗事例から学ぶ教訓

- ・ 事例1 トロントの未来都市「IDEA」の開発中止

- ・ 事例2 裾野市の「次世代型近未来都市構想」を廃止

- ・ 事例3 ポルトガルの「PlanIT Valley」の失敗

- ▼6. スマートシティを成功させるためのポイント

- ・ 市民参加とコミュニケーションの重要性

- ・ 全体最適化と地域特性を考慮した取り組み

- ・ PPP(パブリック-プライベートパートナーシップ)の効果的活用

- ▼7. まとめ

スマートシティとは、IoTやAIなど最新技術を用いて地域の課題を解決し、新たな価値づくりに取り組む都市や地域のことである。日本だけでなく、世界中でスマートシティの実現に向けた取り組みが見られている。

「スマートシティ」は具体的に何が実現でき、どんな事例があるのだろうか。

この記事では、国内・国外におけるスマートシティの事例や、自治体の取り組みを紹介する。過去の失敗例にも注目しながら、スマートシティを成功させるためのポイントを見ていこう。

そもそもスマートシティとは?

スマートシティとは、IoTやAIなど最先端技術を用いて課題を解決する都市や地域のことである。内閣府は、スマートシティを以下のように定義している。

スマートシティは、ICT 等の新技術を活用しつつ、マネジメント(計画、整備、管理・運営等)の高度化により、都市や地域の抱える諸課題の解決を行い、また新たな価値を創出し続ける、持続可能な都市や地域であり、Society 5.0の先行的な実現の場と定義されています。

引用:スマートシティ|内閣府

現在、都市部への人口集中による環境悪化、交通渋滞、エネルギー消費の増加が懸念されている。

そこで、持続可能な都市を実現するために、社会課題を解決できる最先端技術を用いた「スマートシティ」の開発が世界中で進んでいる。

スマートシティのメリットやデメリット、使用される技術などの詳細は、スマートシティとは?~概念から取り組みの事例・現状課題までをわかりやすく解説で詳しく解説している。

スマートシティで何ができる?

スマートシティでは、社会インフラの向上、エネルギー効率の向上、災害対策の強化、防犯体制の向上、交通渋滞の緩和、生活の質の向上が期待できる。

例えば、これまでは管理が難しかった森林の状況を、LiDAR(Light Detection And Ranging)や可視光などの「リモートセンシング技術」で容易に確認できると、林業や農業などの一次産業におけるインフラ整備に役立つ。

また、EV(電気自動車)の充電施設を増設することで、エネルギー効率の向上や導入したビルの付加価値が向上する。センサーや防犯カメラを設置し取得した情報をAIで解析すれば、災害予測や防犯体制を強化でき、交通渋滞の緩和も期待できるだろう。

スマートシティで最先端技術を効果的に活用できれば、市民の生活の質が高まり、満足度の向上につながっていく。

日本のスマートシティ事例10選

まずは、国内の事例10選を紹介する。

| 都市・地域 | 概要 |

| 神奈川県鎌倉市 「持続可能な共生社会を支えるデータ連携基盤の構築」 |

救急隊業務効率化ソリューション、交通・混雑データ可視化ソリューションを実証 |

| 富山県富山市 「富山市スマートシティ推進基盤構築事業」 |

富山市内の全域に設置された無線通信ネットワーク網で収集したデータを管理・分析することで、行政の業務効率化や新しいサービスの創出を実施 |

| 東京都千代田区(大手町、丸の内、有楽町) 「TOKYO MARUNOUCHI SMART CITY」 |

自動搬送ロボットの走行、インクルーシブなスマートシティ実現のための取り組みを実施 |

| 京都府亀岡市 「FreeiD」と「xIDアプリ」 |

顔認証プラットフォーム「FreeiD」とマイナンバーカードに特化したIDソリューション「xIDアプリ」の活用で、マイナンバーカードと連携した顔認証サービスを提供 |

| 静岡県裾野市 「Woven City」 |

自動運転技術、AI、ロボットなどの検証や実験を実施 |

| 宮城県仙台市 「仙台市×東北大学スマートフロンティア協議会」 |

映像をAIで解析し、通行量や属性を集計するシステムをデータ基盤に連携 |

| 千葉県柏市 「柏の葉スマートシティ」 |

ライフサイエンス、モビリティ、エネルギーの領域で、街全体がオープンイノベーションの場になることを目指す |

| 福島県双葉郡浪江町 「浪江町復興スマートコミュニティ」 |

EV(電気自動車)を活用したレンタカーやカーシェアリング、乗合タクシーを提供 |

| 兵庫県加古川市 「スマートシティ構想」 |

見守りカメラや見守りサービス、市民参加型合意形成プラットフォーム、オンライン申請などを実施 |

| 長野県伊那市 「スマートローカル」 |

ドローンによる当日配送、AIを活用した自動配車乗合タクシー、移動診療車、モバイル市役所などを提供 |

事例1 神奈川県鎌倉市「持続可能な共生社会を支えるデータ連携基盤の構築」

観光地としても人気のある神奈川県鎌倉市は、官民連携による「持続可能な共生社会を支えるデータ連携基盤の構築」を実施している。具体的な取り組みとして、以下のソリューションの実証を行っている。

- ● 救急隊業務効率化ソリューション

- ● 交通・混雑データ可視化ソリューション

救急隊業務効率化ソリューションでは、AIを使った音声・画像解析による入力支援で、救急隊が現場で患者情報を収集する際の業務の効率化を図っている。また、交通・混雑データ可視化ソリューションでは、交通施策用のカメラから取得した交通・人流データをデータ連携基盤に取り込み、混雑状況を配信することで観光客の行動変容を促す狙いである。

なお、鎌倉市のスマートシティ構築に向けた取り組みは、以下の記事で詳しく紹介している。鎌倉市長にも詳しい話を伺っているので、参考にしてほしい。

事例2 富山県富山市「富山市スマートシティ推進基盤構築事業」

富山県富山市は、IoTを活用した「富山市スマートシティ推進基盤構築事業」を展開している。

富山市スマートシティ推進基盤は、富山市内の全域に設置された無線通信ネットワーク網と、そこから収集したデータ群を管理するシステムで構成されている。収集データを分析して活用することで、行政の業務効率化や新しいサービスの創出などを目的としている。

また、富山市は公共交通を軸としたコンパクトなまちづくりに取り組んでいる。詳しくは以下のサイトを参考にしてほしい。

事例3 東京都千代田区(大手町、丸の内、有楽町)「TOKYO MARUNOUCHI SMART CITY」

日本における国際競争力の向上を目的に、「大丸有エリア」と称される東京都千代田区の大手町、丸の内、有楽町では、スマートシティの実現を見据えて取り組みを進めている。

具体的な取り組み内容は、次のとおり。

- ● 丸の内仲通りに自動搬送ロボットが商品販売の提供サービスを実施

- ● インクルーシブなスマートシティ実現のため、車椅子バスケ選手とワークショップを開催

- ● 都市活動に関するデータ可視化ツールをWebサイトで公開し、シティプロモーションツールとして活用

- ● 公的空間における、低速自動走行モビリティの走行実現性や体験価値に関する実証実験を実施

同エリアにおいて、都市データを活用するための基盤や可視化するためのシステムなどは、以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてほしい。

事例4 京都府亀岡市「FreeiD」と「xIDアプリ」

京都府亀岡市では、顔認証プラットフォーム「FreeiD」とマイナンバーカードに特化したIDソリューション「xIDアプリ」を活用し、マイナンバーカードと連携した顔認証サービスを提供している。

このサービスを住民が市役所で利用すると、窓口で対面による在住確認が不要になる。また本人確認証の提示も不要となり、住民の利便性向上や受付業務の効率化につながる。

顔認証による住民サービスの利用(出典:DXYZ株式会社のプレスリリースより引用)

事例5 静岡県裾野市「Woven City」

「Woven City」は、トヨタが静岡県裾野市で進めるスマートシティである。

自動運転技術、AI、ロボットなどの検証や実験を行うための街で、実際に人が住むと想定されている。

2024年夏に建物が完成し、2025年に一部の実証実験を開始する予定だ。

Woven Cityについては、デジタルツインで実現するスマートシティが都市の課題を解決でも詳しく紹介している。

事例6 宮城県仙台市「仙台市×東北大学スマートフロンティア協議会」

宮城県仙台市は、仙台の未来を切り拓くスマートシティのフロンティア(最先端)となることを目指している。

最先端技術を有する東北大学とともに「仙台市×東北大学スマートフロンティア協議会(旧称スーパーシティ構想)」を立ち上げ、NTTドコモと協働でドローンやXR技術などを活用した実証実験を行った。

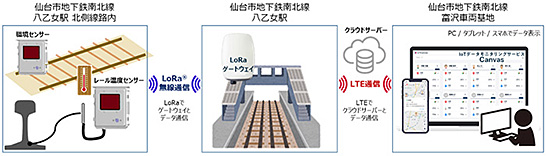

NTTドコモとの連携による「IoTセンサーを活用したレール温度遠隔管理システム」の実証実験

(出典元)NTTドコモの発表資料

さらに、データ連携基盤を構築し、カメラ撮影した映像をAIで解析し、通行量や属性を集計するシステムを連携している。

仙台市と東北大学の取り組みは、東北大学との連携でスーパーシティを目指す仙台市でも詳しく紹介している。

事例7 千葉県柏市「柏の葉スマートシティ」

千葉県柏市では、「柏の葉スマートシティ」の実現に向け、公・民・学の連携で「柏の葉国際キャンパスタウン構想」を共有し、「モビリティ」「エネルギー」「パブリックスペース」「ウェルネス」の4つのテーマに取り組んでいる。

民間と公共のデータプラットフォームを活用し、街全体がオープンイノベーションの場になるよう目指している。 「柏の葉スマートシティ」については、柏の葉が目指すスマートシティ構想でも詳しく紹介している。

事例8 福島県双葉郡浪江町「浪江町復興スマートコミュニティ」

福島県浪江町では、復興にあたり「非常時の安全・安心」「再生可能エネルギーの導入」「生活利便性の向上と新たな雇用の創出」の3点を、スマートコミュニティの構築で実現することを目指している。

道の駅を拠点とし、EV(電気自動車)を活用したレンタカーやカーシェアリング、乗合タクシーを提供し、町民や訪問者の利便性を高めるための取り組みだ。

さらに、スマートコミュニティの構築により、約500トンのCO2削減や、再生可能エネルギーの導入率26%などを導入効果として期待している。

「浪江町復興スマートコミュニティ」の詳細は、福島県浪江町の復興スマートコミュニティにおいて、災害公営住宅太陽光発電などの工事を受注で紹介している。

参考:浪江町復興スマートコミュニティ構築事業について|浪江町

【事業名】浪江町復興スマートコミュニティ構築事業(概要)|浪江町

事例9 兵庫県加古川市「スマートシティ構想」

兵庫県加古川市のスマートシティ構想では、「データ利活用型スマートシティ推進事業」を実施している。

見守りカメラや見守りサービス事業から始まり、市民参加型合意形成プラットフォーム、オンライン申請、地デジ波を用いた災害情報の伝達などに取り組んできた。

安心安全な街づくりを実施しながら、市民中心の課題解決型スマートシティを目指している。

参考:市民と行政が協力し、よりよいまちづくりを目指す 加古川市スマートシティ構想 ~日本初の取り組みからICTを活用した最先端の取り組みまで~|PR TIMES

事例10 長野県伊那市「スマートローカル」

長野県伊那市は、最先端技術を用いて「スマートローカル」を目指している。

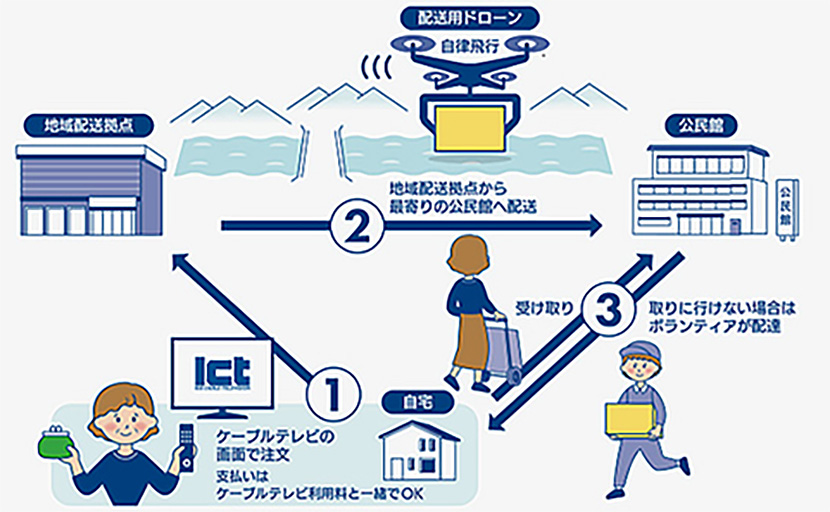

アルプスの山々に囲まれた伊那市は、高齢化が進み生活インフラの確保が難しい。そこで、ケーブルテレビのリモコン操作で食料品や日用品を購入でき、ドローンによる当日配送が可能なサービスを取り入れた。

(図1)伊那市が提供を開始した、ドローンで商品配達を行う買物サービス「ゆうあいマーケット」の概要

(出典:KDDIのニュースリリースより)

さらに、AIを活用した自動配車乗合タクシー、移動診療車、モバイル市役所などさまざまなサービスを提供している。

伊那市の事例は、中山間地の暮らしをサポートするドローン配送事業が自治体主導でスタートでも、チェックしてみてほしい。

海外のスマートシティ事例10選

次に、海外の事例10選を紹介する。

| 都市・地域 | 概要 |

| オランダ・アムステルダム 「スマートシティプロジェクトで環境都市を目指す」 |

2050年までに完全な循環経済の実現に向け、資源の持続的な利用、廃棄物の削減などの取り組みを実施 |

| イギリス・ブリストル 「Bristol is Open」 |

実証実験で、IoTを活用したスマートシティサービスにおいて、主要なIoTインフラの活用方法を確認5GやIoTを活用した監視カメラ映像の提供や、群衆行動分析の試験などを実施 |

| デンマーク・コペンハーゲン 「COPENHAGEN CLIMATE ADAPTATION PLAN 」 |

気候変動の対応に向けた計画である「COPENHAGEN CLIMATE ADAPTATION PLAN」を公表し、豪雨時のシミュレーションマップなどを提示 |

| インド 「SMART CITIES MISSION」 |

制度的、物理的、社会的、経済的なインフラを4つの柱とした都市型エコシステムの開発を目標として設定 |

| ベトナム・ホーチミン 「Vinhomes Grand Park」 |

ホーチミンに最先端のAIやIoTが運用されるスマートシティを建築 |

| シンガポール 「Smart Nation Singapore」 |

99%の政府サービスをデジタル化し、住民へのAI教育活動を支援 |

| バルセロナ「Barcelona Digital City」 | カタルーニャ州を5Gのデジタルハブとして、5G技術を検証する他、デジタル参加型民主的プラットフォームを構築 |

| ドバイ「スマート交通戦略」 | 2030年までに、交通機関の4分の1を自律走行へ移行することが目標 |

| ニューヨーク「LinkNYC」 | 電話ボックスをデジタルキオスクに置き換え、無料で超高速Wi-Fiを提供 |

| 中国・杭州市「ET City Brain(都市大脳)」 | クラウドとAI技術を活用した都市管理システム「ET City Brain(都市大脳)」を導入 |

事例1 オランダ・アムステルダム「スマートシティプロジェクトで環境都市を目指す」

オランダのアムステルダムでは、産官学協業基盤である「AIM(Amsterdam Innovation Motor)」と、電力ネットワーク企業のLianderが設立した「ASC(Amsterdam Smart City)」によって、スマートシティ化が推進されている。

アムステルダムのスマートシティプロジェクトでは、「生活」「仕事」「交通」「公共施設」「オープンデータ」の5つのテーマが取り上げられている。2050年までに完全な循環経済を実現するために、資源の持続的な利用、廃棄物の削減などに取り組んでいる。詳しくは、以下の記事を参考にしてほしい。

関連リンク

循環経済とCO2削減に対して野心的なアムステルダムのスマートシティ オランダから学ぶ、日本のスマート農業の未来

参考:Amsterdam Smart City|Amsterdam Economic Board

事例2 イギリス・ブリストル「Bristol is Open」

イギリスのブリストルでは、ブリストル市議会とブリストル大学が共同で「Bristol is Open」という名のプロジェクトを実施している。

2017年には中国の通信機器メーカーが実施する「UK Smart Cities Index」において、デジタル技術を活用しながら都市のインフラやサービス、運営にイノベーションを起こすために取り組んだことから、ロンドンと並ぶ「スマートシティ」として名を挙げている。

具体的な取り組み内容は、次のとおり。

- ● SDN(ソフトウェア定義ネットワーク)を活用してブリストル市を運営

- ● 5Gスマートツーリズムプロジェクトを実施し、5GやIoTを活用しながら、CCTV映像(監視カメラによる映像)の提供、群衆行動分析の試験などを実施

参考:Bristol is Open|Bristol City Council

事例3 デンマーク・コペンハーゲン「COPENHAGEN CLIMATE ADAPTATION PLAN 」

デンマークのコペンハーゲンは、気候変動の対応に向けた計画である「COPENHAGEN CLIMATE ADAPTATION PLAN」を公表している。

同プランでは、気候変動のための計画に不可欠とされる以下の5つの取り組みを明らかにした。

- ● 豪雨時の排水方法の開発

- ● 洪水リスク軽減のための解決策の計画

- ● 建物の受動的冷却の利用増加

- ● 海からの水に対する保護プランの策定

- ● 総合的な気候変動戦略の準備

具体的には、数学モデルを用いて豪雨の影響を計算し、下水道と水路の流れや、下水道が処理できない水の地表への影響をシミュレートできるシステムを活用し、マップ上に示している。

また、コペンハーゲンは2025年までにカーボンニュートラルの実現を達成するという目標を掲げている。詳細は以下の記事を参考にしてほしい。

関連リンク

都市のカーボンニュートラルを目指すEUと、先行するコペンハーゲン

参考:COPENHAGEN CLIMATE ADAPTATION PLAN|Climate Change Adaptation

事例4 インド「SMART CITIES MISSION」

2030年までに都市部は人口の40%を含み、GDPの75%を占めると予想されているインドでは、「SMART CITIES MISSION」を掲げている。

インドのスマートシティでは、制度的、物理的、社会的、経済的なインフラを4つの柱とした都市型エコシステムの開発を目指している。具体的なインフラの要素は、次のとおり。

- ● 十分な水の供給

- ● 確実な電力供給

- ● 衛生設備の整備

- ● 貧困層向けの手頃な価格帯の住宅

- ● デジタル化

- ● 市民参加による良好なガバナンス など

参考:Mission Statement & Guidelines|Ministry of Urban Development, Government of India

事例5 ベトナム・ホーチミン「Vinhomes Grand Park」

ベトナムのホーチミンに、スマートシティ「Vinhomes Grand Park」が建設された。

Vinhomes Grand Parkでは最先端のAIやIoTが運用され、顔認証システムや自動走行バスなどが導入されている。また、一戸建ての居住区画だけでなく、病院、デパート、ゴルフ場、オフィスビル、学校などもエリア内に設置され、スマートシティとして市のネットワークの中心となるように設計されている。

参考:ベトナム初のスマートシティVinhomes Grand Park は、ホーチミン市で正式に「お披露目」します。|Vietnamgroove

事例6 シンガポール「Smart Nation Singapore」

シンガポールでは、「Smart Nation Singapore」と掲げてスマートシティ化を推進し、スマートシティランキングにおいて2023年はアジアで1位となった。

デジタル政府、デジタル経済、デジタル社会をビジョンとして、99%の政府サービスをデジタル化している。

例えば、GoBusinessと呼ばれる政府のe-サービスへのアクセス、健康、テクノロジーを使って最適な交通システムを実現するSmart Urban Mobility、市民へAIの教育活動を実施している。

事例7 バルセロナ「Barcelona Digital City」

スペインのバルセロナは、データ駆動型テクノロジーがもたらす機会を最大限に活用し、スマートシティを構築している。

センサーネットワークやガジェット、コネクティビティだけでなく、デジタル公共インフラへの投資を重要視している。

具体的には、カタルーニャ州を5Gのデジタルハブとして、5G技術やサービスを検証する予定だ。また、デジタル参加型プラットフォームを用いて、市民が意思決定に参加できるシステムを構築する。

参考:5G Barcelona | Barcelona Digital City

Decidim Barcelona | Barcelona Digital City

事例8 ドバイ「スマート交通戦略」

スマートシティ化を進めるドバイでは、2030年までに交通機関の4分の1を自律走行へと移行することを目標としている。

交通機関の自律走行で、コストを年間で60億ドル削減することが狙いだ。

さらに、無人運転技術の実現に向けた取り組みも重要視しており、道路交通局はドバイのタクシー会社に200台もの電動自動車を提供している。

事例9 ニューヨーク「LinkNYC」

ニューヨークで実施されている「LinkNYC」は、街中の電話ボックスをギガビットのネットワークに接続したデジタルキオスクに置き換えるプロジェクトだ。

LinkNYCは、無料で超高速Wi-Fiを提供している。インターネット環境が無い世帯からのインターネットアクセス確保が目的とされた。

参考:Free super fast Wi-Fi. And that's just the beginning. | LinkNYC

事例10 中国・杭州市「ET City Brain(都市大脳)」

中国の杭州市は、アリババグループと契約を結び、クラウドとAI技術を活用した都市管理システム「ET City Brain(都市大脳)」を導入した。

道路に設置されたネットワークカメラの映像から車の流れを把握し、渋滞や事故の検出を速やかに行ったり、リアルタイムで信号を最適化したりすることで、都市の渋滞緩和に貢献している。

救急車の到着が早まるだけでなく、事故の特定精度も92%までアップした。他にも、スマートシティ化により、福祉障害者の支援にもつなげている。

スマートシティに向けた自治体の取り組み

現在、スマートシティに向けて、自治体はどのような取り組みをしているのだろうか。

ここでは、国内外における自治体の取り組みを紹介する。

国内自治体の取り組み

国内の自治体は、主に次のような取り組みをしている。

技術と政策の連携

スマートシティは、自治体と民間企業が連携し、民間企業が有する技術を活用することで加速する。

国内では「官民連携プラットフォーム」を設立しており、自治体が必要とする技術を保有する企業とのマッチング支援などにより、スマートシティの推進が支援されている。

シティプランニングと市民参加

スマートシティに限らず、シティプランニングには市民参加が重要視されている。

どれだけ優れた技術でも、市民が使いづらければ意味がないので、市民を起点とした満足度の高いスマートシティづくりが大切である。意思決定に、市民の参加を取り入れられると良い。

海外自治体の取り組み

海外の自治体は、主に次のような取り組みをしている。

● 多国籍企業との協力

● 地域特性を活かしたスマートシティ開発

多国籍企業との協力

国内だけで必要な技術を補えない場合、外国籍企業の技術を導入することもある。

日本は災害対策に向けて積極的に取り組んできた背景があるため、社会インフラの強化や災害の予測、予防などで海外自治体を支援できる可能性がある。

地域特性を活かしたスマートシティ開発

都市部と地方、先進国と発展途上国など、地域の特性にあったスマートシティ開発が重要である。

スマートシティは、個別分野の課題を解決しながら開発を進めることが多く、地域によって課題は違う。

実際、世界の目線でスマートシティに関する明確な定義は存在せず、評価方法も異なる。そのため、自国の課題を正確に把握した上で、解決につながる技術を導入する必要がある。

スマートシティの失敗事例から学ぶ教訓

スマートシティの取り組みは世界各国で進められているが、必ずしも成功しているわけではない。

ここでは、さまざまな事情でスマートシティの開発が途中で終了した事例から、今後に向けて学ぶべきことを紹介する。

● トロント市の未来都市「IDEA」

● 裾野市の「次世代型近未来都市構想」

● ポルトガルの「PlanIT Valley」

事例1 トロントの未来都市「IDEA」の開発中止

Google親会社のアルファベット傘下「Sidewalk Labs」は、2017年にカナダのトロント市と提携し、未来都市「IDEA」の開発を計画していた。

IDEAでは、自動運転、ロボット、データ活用など、Googleの技術を使った未来都市の構築が計画されていた。

ところが、2020年5月にSidewalk Labsは、開発への参画を中止すると発表。理由は、コロナ禍により、開発資金や報酬の不確実性が高まったためと報告された。

しかし実際は、アルファベットのデータ収集方法や管理者、データ管理の合法性について、市民から疑念の声が上がっており、疑念を拭いきれなかったことが中止につながったと考えられている。

コロナによる経済状況の悪化は、避けられない外的要因であったとしても、データの収集や管理に関しては、市民とよく話し合うべきだったといえるだろう。

事例2 裾野市の「次世代型近未来都市構想」を廃止

静岡県裾野市「Woven City」の事例のとおり、静岡県裾野市は、トヨタが建設中の「Woven City」と連携して「次世代型近未来都市構想」で街づくりを進める予定だった。

ところが、先進的な技術を市民生活につなげることが難しく、実装がなかなか進まない状況を受けて街づくりの廃止が決定された。

Woven City自体が廃止になるわけではないので、スマートシティそのものが失敗した事例ではないが、市民の意志や生活を理解した上で、目指すべき街の姿を決定する重要性を学べる事例である。

事例3 ポルトガルの「PlanIT Valley」の失敗

元Microsoftのソフトウェアエンジニアは、センサーネットワークによって集中管理された、カーボンニュートラルなビルの建設、自律走行車の運行など「ポルトガルのシリコンバレー」となる「PlanIT Valley」の構築を計画していた。

しかし、自分達のビジョンにとらわれるあまり、市民の声に耳を傾けず生活の質がどのように向上するかまで検討せずに計画を進めていた。

結果、賛同者を集められず、PlanIT Valleyは建設されずに終わってしまったのだ。

この事例から、技術ファーストではなく、市民の課題にフォーカスすべきだったことがいえるだろう。

スマートシティを成功させるためのポイント

スマートシティの構築を失敗で終わらせないためには、どのような対策が必要なのだろうか。

次の3つは、スマートシティを成功させるための主なポイントである。

● 市民参加とコミュニケーションの重要性

● 全体最適化と地域特性を考慮した取り組み

● PPP(パブリック-プライベートパートナーシップ)の効果的活用

市民参加とコミュニケーションの重要性

市民の暮らし方や文化を理解するために、市民参加型のコミュニケーションが重要である。

市民との合意形成が成されなければ、スマートシティの失敗事例から学ぶ教訓で紹介したように、スマートシティ計画が頓挫してしまう可能性がある。

そこで、デジタルプラットフォームを構築し、市民と意見交換ができる場を設けるとコミュニケーションを促進できる。

全体最適化と地域特性を考慮した取り組み

全体最適化を図るために、地域ごとの個別課題に取り組むことも大切である。

データ連携基盤を構築し、複数の分野でデータを共有することで、スマートシティ化を推進できる。

インフラ、経済、交通、医療、教育、生活などの領域において、横断的にスマート化を進め、全体最適化を図ることが必要とされる。

PPP(パブリック-プライベートパートナーシップ)の効果的活用

スマートシティの開発を進めるには、PPP(パブリック・プライベート・パートナーシップ)を効果的に活用する必要がある。PPPとは、官民パートナーシップのことだ。

官民が連携してスマートシティの開発に取り組むことで、多角的なアプローチが実現する。

行政がビジョンを提示してリーダーシップを発揮し、先端技術を有する民間企業が積極的に参加することで、スマートシティの構築を促進できるだろう。

まとめ

スマートシティを実現させるには、成功例だけでなく、失敗例も参考にすることが大切だ。

国内外の先行事例から知見を得ることで、スマートシティの計画や実証実験、官民パートナーシップ、実装化に向けた取り組みで活用できる。

オウンドメディア「未来図」では、スマートシティに関する最新情報を発信している。スマートシティに関心がある方は、ぜひメルマガをチェックしてほしい。

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年