- HOME

- Beyond X 最前線

- 高齢者でも住み慣れた場所で自分らしく暮らせるまちを目指す柏市

高齢者でも住み慣れた場所で自分らしく暮らせるまちを目指す柏市

千葉県柏市では、市内にある団地の老朽化による建て替えをきっかけに、住民が住み慣れた地域で自分らしく暮らせるためのシステムの確立をめざしている。「柏モデル」と呼ばれるその取り組みは、多くの視察団が訪れるなど、全国の自治体も興味を示している。

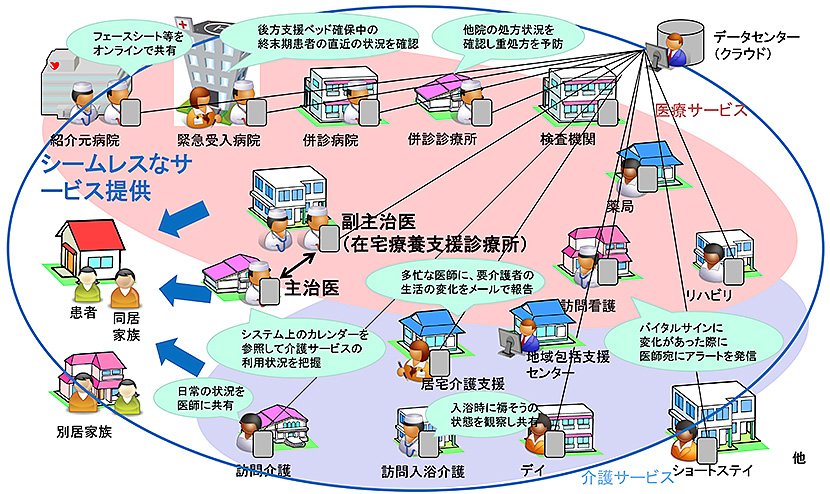

ICTを活用した医療・介護連携システムを構築

柏市では超高齢・長寿社会に対応した「新たなまちづくり」を進めるため、2009年6月に東京大学高齢社会総合研究機構、UR都市機構の三者で研究会を発足。2010年5月には高齢化率40%を超える豊四季台団地において、「柏市豊四季台地域高齢社会総合研究会」を発足し協定を締結した。協定では「住み慣れた場所で自分らしく老いることができるまちづくり」がコンセプトとして掲げられ、それを実践する「柏プロジェクト」と呼ばれる取り組みが進められた。

プロジェクトの一環として導入されたのが、医療と介護の専門職が連携し、患者の状況や意思を尊重した支援を行う情報共有システム「カシワニネット」だ。クラウド上で職種・事業者を超えて患者の情報をリアルタイムで共有する「カシワニネット」は患者ごとに「部屋」を作成し、部屋に関係者を招待することで情報共有を可能にしている。

なお、「柏市豊四季台地域高齢社会総合研究会」の協定自体は2024年5月に終了しているが、現在は必要に応じて個別に連携しながら事業の継続に取り組んでいる。これによって、例えば在宅医療の推進など、引き続き取り組みを進めていく事業については、柏市医師会と柏市を主体として東京大学高齢社会総合研究機構が協力する形の協定を締結している。

(図1)職種・事業者を超えて情報共有するシステムのイメージ

(出典:柏市豊四季台地域高齢社会総合研究会の資料より抜粋)

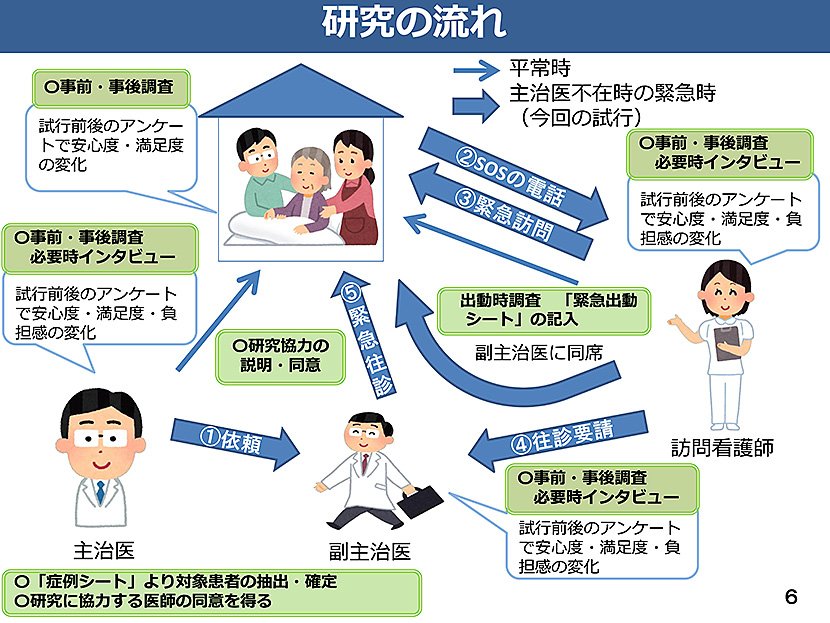

在宅医療に関わる医師を増やす「主治医・副主治医制」

「柏プロジェクト」では、「いつまでも在宅で安心して生活できるまち」を実現するために在宅医療の推進を進めており、「主治医・副主治医制」を導入している。目的は、在宅医療に参入する医師を増やすこと。かかりつけ医がグループを形成し、お互いをバックアップすることで、1つの診療所が数多くの患者を支える。さらに、多くの診療所が少しずつ支えることで、多くの患者を支えるシステムを構築している。

例えば、外来診療を基本とした「かかりつけ医」が大多数の柏市医師会においては、患者の急変時に主治医が外来診療中などの理由で駆けつけられないことがある。そうした際に、副主治医が患者宅を訪問することで、患者や患者家族、訪問看護師の安心感と主治医の負担を軽減することになる。また、主治医が特定の日程において患者宅に訪問できないことが事前に分かっている場合には、緊急時の対応を副主治医に依頼する。

「主治医・副主治医制における機能強化に関する研究」では、「主治医の説明と副主治医の説明が同じであったことで、家族の不安を解消することができた」といった成果や、主治医が患者の病気だけではなく生活・家庭環境まで着目し、訪問看護を早期に導入できたことによって、「主治医と訪問看護師の連携が図れ、訪問看護師の負担軽減につながった」などの成果があったという。

他にも、柏市では在宅医療を利用中に急に症状が悪化した場合に備えて、主治医と救急時に受け入れる病院の連携や、「カシワニネット」を活用した医療職・介護職の多職種の連携を推進している。

(図2)主治医・副主治医制における機能強化に関する研究の流れ

(出典:「主治医・副主治医制における機能強化に関する研究」より抜粋)

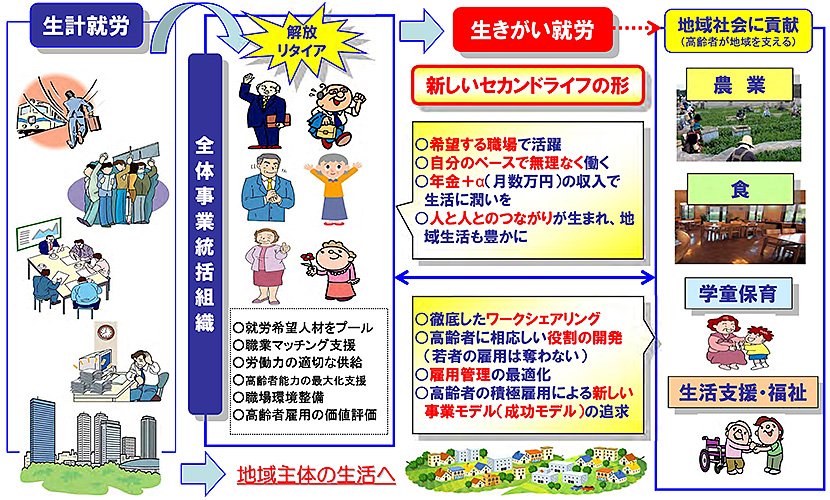

高齢者の生きがい就労創成を支援

一方、「柏プロジェクト」では「いつまでも元気で活躍できるまち」を実現するために、「高齢者の生きがい就労の創成」を進めている。現役をリタイアした都市部の高齢者の多くが、新たな活躍場所を見出せずに自宅に閉じこもる傾向があるという状況に着目し、住む地域で無理なく楽しく働き、地域社会の課題解決にも貢献することで、生計に役立つとともに生きがいとなることを目指す取り組みだ。

この取り組みでは、東京大学があらかじめ一定の研究スキームを設定し、柏市役所をはじめとする地域関係者と連携し、生きがい就労を導入し推進するための一定の手法を開発した。例えば、就労の場として、当初、「農業(野菜)」「食(レストラン)」「保育(保育所や幼稚園)」「生活支援(高齢者の困りごとサービス)」「福祉(特別養護老人ホーム)」という分野を設定し取り組んだ。

保育分野では、保育士といった専門職でなくてもできる午睡の見守りや、本の読み聞かせなどの業務で生きがい就労を導入した。その結果、短時間就労に伴う社会保険料負担の節減など、事業者側のメリットが認められるとともに、高齢者も楽しみながら勤務し、勤務日以外のイベントに子どもたちに会うために自主的に参加するなど活動範囲が広がったという。

いずれの分野においても少額でも賃金をもらうので、高齢者からは「責任感を感じ生活に張りが出た」「ワークシェアリングの仲間との輪が広がり楽しい」といった、前向きな評価が得られている。

(図3)生きがい就労の特徴

(出典:「柏市・UR・東大共同プロジェクト「セカンドライフ支援事業」-概要と今後の展望-」より抜粋)

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年