スマートコンストラクションで自宅からゲーム感覚で働ける建設現場が誕生する?

-

株式会社EARTHBRAIN

代表取締役社長 CEO - 小野寺 昭則

建設現場と聞くと、今でも「 3K(きつい、危険、汚い)」というイメージを持たれている人も少なくないだろう。そのイメージが、DXの活用によって払拭されようとしている。スマートコンストラクションを取り入れた新しい建設現場のイメージは、ゲーム感覚で働ける職場だ。建設業界は今、DXによってどのような改革が進んでいるのだろうか。実際にスマートコンストラクションのソリューションを提供するEARTHBRAINの小野寺昭則氏に、建設業界のDX対応や未来の建設の姿などについて伺ってみた。

建設機械のDXから建設プロセス全体のスマート化へ

EARTHBRAINは、建設機械で国内シェア1位を誇るコマツとNTTドコモ、ソニーセミコンダクタソリューションズ、野村総合研究所の4社によって設立され、2021年7月から活動を始めている。その目的は、建設業界にDXをもたらし、安全性や生産性、環境性の飛躍的な向上を実現することだ。従来からコマツが建設現場に提供してきたDXソリューションのさらなる高度化を図り、海外へも幅広く展開していく。さらに、4社が保有する知見やノウハウ、技術を組み合わせ、次世代のスマートコンストラクションへと進化させようとしている。

そのCEOを務める小野寺氏は、1987年にコマツに入社し、しばらくは国内外の営業や建設機械の商品開発に関わってきた。そして2013年から、建設機械のレンタルを行うコマツレンタルで代表取締役社長を歴任した。小野寺氏は当時を振り返り、「日本の建設現場で使用されている建設機械の6割はレンタルなんです。レンタル事業はお客様の現場に非常に近かったので、ICTを活用したさまざまなコマツのスマートコンストラクションのソリューションをお客様に提供してみようと思いました」と語る。

一方で、小野寺氏がコマツレンタルに移った頃から、日本における建設業の労働者不足が顕在化し始めた。「このままでは、10年後には労働者人口が3分の2になってしまう。だから、ICTを活用して現場労働者1人当たりの生産性を、10年以内に1.5倍に高めなきゃいけないと考えました」(小野寺氏)。

(写真1)EARTHBRAIN 代表取締役社長 CEOの小野寺昭則氏

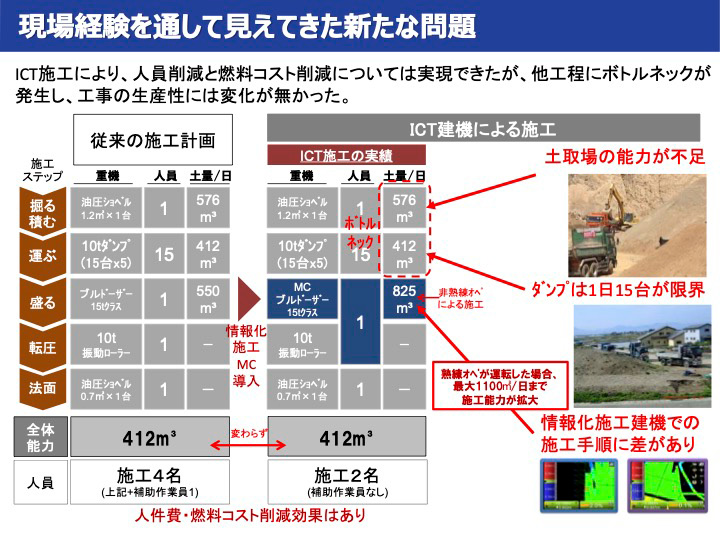

コマツは40年ほど前から自動化の研究を進め、2013年に世界初の全自動制御を搭載したICT ブルドーザーを発表した。とはいえ、コマツがICT建機を現場に提供するだけのソリューションでは、スマートコンストラクションを加速させるには限界がある。「建設生産プロセス全体を見ると、測量や設計などのプロセスもありますし、施工が終わってからも維持管理が必要という、非常に長いプロセスになるんです。その中で、コマツが提供できるのは、施工に関わるプロセスの一部にしかすぎません。そこで、建設生産プロセスの全てにおいて関与して効率を上げていくために、個々のプロセスをデジタルでつないでいく、スマートコントラクションのプロジェクトを立ち上げました」(小野寺氏)。

(図1)ICT建機を供給するだけでは生産性が上がらないことが分かってきた

(資料提供:EARTHBRAIN)

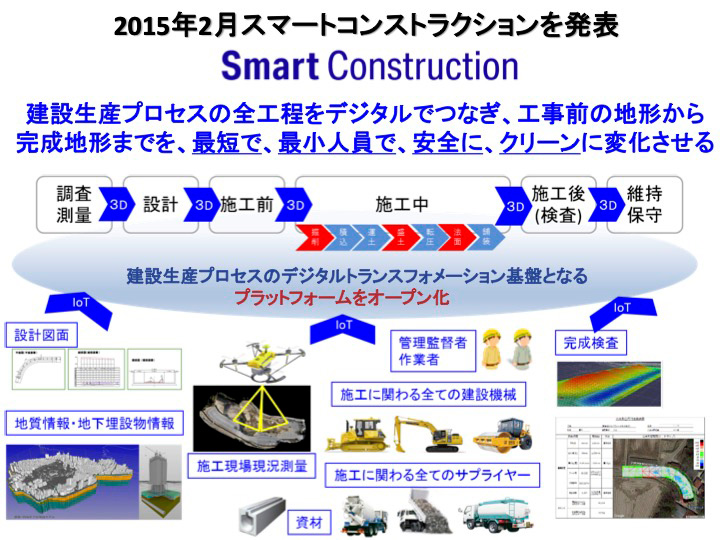

そうした取り組みとして、2015年から、建設生産プロセスの全工程をデジタルでつなぎ、工事前の地形から完成地形までを最短かつ最小人員で、安全かつ正確に実施させる次世代のスマートコンストラクションをスタート。2020年には他社メーカーの油圧ショベルに装着可能な「スマートコンストラクション レトロフィットキット」を発売するなど、積極的にICT施工を推進し、建設現場のDX 加速を推進してきた。そして、建設プロセス全体におけるスマートコンストラクションの導入効果をさらに加速するために、コマツがNTTドコモなどに声をかけて生まれたのがEARTHBRAIN である。

(図2)コマツが2015年2月に発表したスマートコンストラクション

(資料提供:EARTHBRAIN)

デジタルツインで建設プロセスを見える化

EARTHBRAINが提供する次世代のスマートコンストラクションでは、デジタルツインの技術を駆使し、建設現場の地形や機械・労務・材料さらには安全・環境面も含めて遠隔からリアルタイムでモニターしたり、分析・改善したりできる現場可視化デバイスや、アプリケーションの開発・提供を加速させることにした。そうして、建設現場における生産の全工程をオープンプラットフォームでデジタルにつないで最適にコントロールすることにより、安全に生産性向上を実現し、スマートでクリーンな未来の現場を創造していく。「土木工事とは、簡単にいえば地形をAからBに変化させることです。その時に、機械、労務、材料の投下を最小にすることが、現場における利益を最大化します」(小野寺氏)。

そのために、まずドローンを使って2秒に1回写真を撮って現状の地形Aを測量。そうして取得した点群データを活用して地形Aの3Dモデルを作成し、デジタルツイン上に再現する。その3Dモデルを見ながら、地形をAからBにするには、どこをどれだけ削ったり盛ったりすれかばいいかを考え、デジタルツイン上で建設機械の動かし方をシミュレーションしていくのだ。そのような作業によって、地形Bの完成形状の3Dモデルが作られ、土量も自動計算されてヒートマップ(設計値に比べて、施工された切り土や盛り土の高さがどれだけ違うのかを、色によってマッピングしたもの)も作られる。

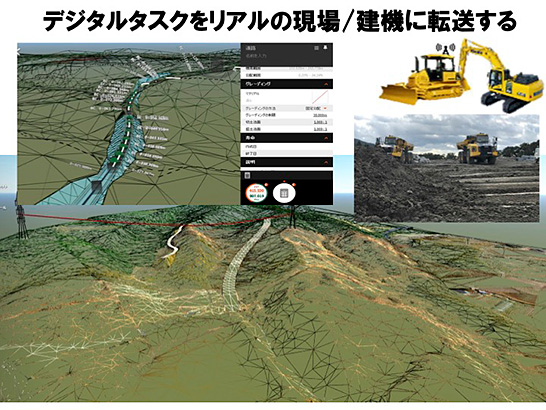

そうやってデジタルツイン上で計算された建設機械のデジタルタスクを、現場のICT 建機に送って実際に工事を行わせる。この時、ICT建機はGNSS(全地球候補衛星システム)によって数センチレベルで位置情報が把握されるので、ブルドーザーの動きをモバイル通信ネットワークを活用して共有すれば、オペレーターの操作支援につながる。

(図3)デジタルタスクを現場の建設機械に転送して工事を実行

(資料提供:EARTHBRAIN)

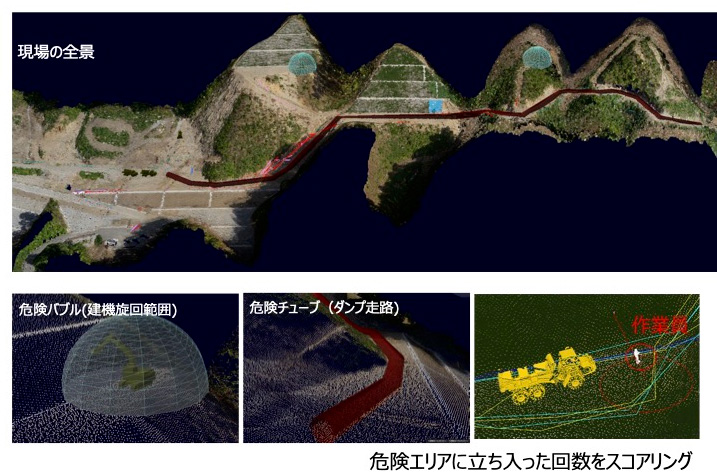

施工の進行に応じて、雨が降るなどして実際の地形が変化し計画とのギャップが生じたら、そのデータを再度デジタルツインにフィードバックしてシミュレーションを修正する。「これによって、工事の生産性が上がるだけでなく、土を動かす距離を最短にすることでCO2の排出量も最小化されるし、人間と建設機械やトラックなどが、できるだけ交わらないような動線を作ることで、工事の安全面も向上します」(小野寺氏)。

(図4)デジタルツインによって安全阻害リスクを最小化

(資料提供:EARTHBRAIN)

未来の建設現場はゲームセンターに?

当初、スマートコンストラクションはICT建機の実用化によって可能になったが、それをさらに進化させたのはドローンの活用だ。「ドローンの出現によって、工事が完全に変わってきました。そもそも、ドローンがなければ、現場の3Dモデルを作ってシミュレーションするという発想にはならなかったと思います」(小野寺氏)。

一方で、GNSSを使って数センチレベルで制御されるICT建機を活用すれば、ベテランのオペレーターがいなくても工事が進められるようになり、若手作業員の活用にもつながっていく。そもそも、日本における建設産業の人手不足の要因は、工事量に対して圧倒的に建設技能労働者が足りていないことだけでなく、建設現場に対して3K職場などのイメージがあり、若手がなかなか入職してこないという現状もある。スマートコンストラクションの普及は、その課題を解決する手段にもなると小野寺氏は考えている。

「これからは、ドローンやデジタルツインなどスマートな先端技術の活用が若手を引きつけると思っています。例えば、工事の施工計画の作成は、メタバースのような3Dの仮想空間の中で地形をAからBに変えることがゴールとなり、そこまでの過程で、この部分は他と比べて土が重いとか、この道はトラックが通れないから迂回しないといけないなど、次々と攻略すべき制約条件が出てくるわけです。そうした条件を1つ1つクリアをしながら、最も生産性高く、最高の利益が出せる工程を考えてゴールに達することは、まさにロールプレイングゲームみたいなものです」(小野寺氏)。

また、従来の建設作業員は現場に行くことが必須だったが、現場監督がDXセンターで複数の現場をモニタリングして管理したり、ICT建機のオペレーターがコックピットが並んでいるゲームセンターのような場所でモニターを見ながら操作する。しかも、その操作はゲーム機のリモコンのようなものが使われるので、自宅からでも操作可能だ。そんな未来の建設現場の実現も、そう遠くない未来だと小野寺氏は語る。「そうなると、建設業界が若者たちの憧れの職場になるかもしれません」(小野寺氏)。

EARTHBRAINでは、今後は日本国内だけでなく、アジアなど海外の建設現場も日本の拠点から管理することも考えているという。それによって、海外からも優秀な人材が日本に集まってくるかもしれない。DXによって生まれ変わる、建設業界の今後に期待したい。

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年