自動運転やライドシェアをひとつのサービスに MaaS最新動向からスマートシティ構築の糸口を探る

- 一般財団法人 計量計画研究所

- 理事 兼 研究本部 企画戦略部長

- 牧村 和彦

地域住民や旅行者一人一人の移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを組み合わせて検索・予約・決済などを一括で行うMaaS(Mobility as a Service)は、スマートシティを実現する上でも重要な取り組みになりそうだ。現在、国内外ではどのようなMaaSが提供され活用されているのか。また、今後どのような、解決しなければならない課題があるのか。さまざまなメディアで国内外の最新モビリティ事情を紹介している、計量計画研究所理事でモビリティデザイナーの牧村 和彦(まきむら かずひこ)氏に伺った。

官民一体で広域をカバーするMaaSや、地域振興を目的にしたMaaSの提供が開始

──最近の日本のMaaSの動向について教えてください。

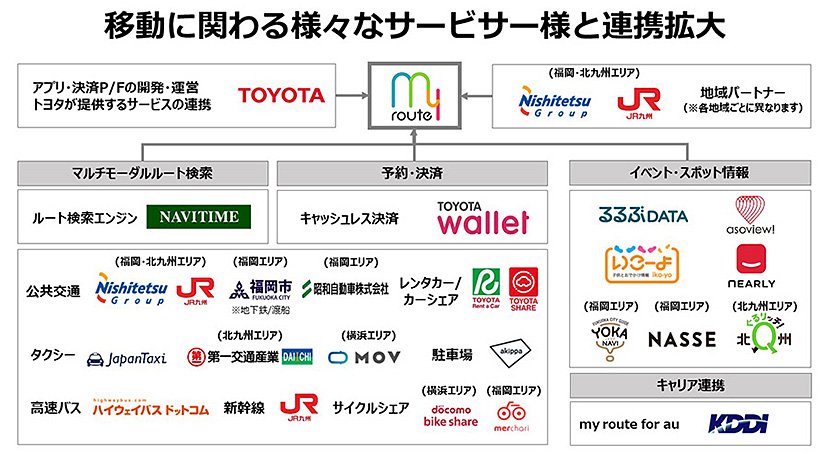

牧村氏:日本におけるMaaSの取り組みには、2種類あります。1つは民間企業が自らの企業活動として行う取り組みで、もう1つは政府や自治体が支援する取り組みです。前者の方は、例えばトヨタが「my route」というブランド名で、2019年11月からMaaSのプラットフォーム展開を開始しています。そこでは、自動車会社と交通事業者がタッグを組み、移動に関わるさまざまなサービスを連携させた取り組みが展開されています。

(図1)2019年11月から提供された「my route」

(出典:トヨタのプレスリリースより引用)

また、これまで関西地域では大阪市高速電気軌道をはじめ、近鉄グループホールディングスや京阪ホールディングス、南海電気鉄道、JR西日本、阪急電鉄、阪神電気鉄道といった8つの交通事業者が個別に移動サービスを提供していました。それらの移動サービスを官民による取り組みで1つにまとめた、「KANSAI MaaS」と呼ばれるサービスが2023年10月から提供されています。

「KANSAI MaaS」は2025年開催の大阪・関西万博に向けて、観光客にも公共交通での移動を利用しやすくするという目的もあります。スマートフォン用アプリを使って、複数事業者間での乗換経路検索、電子チケットサービス、レジャー・宿泊施設・モデルコースなどの情報を提供するサービスに加え、駅構内図や列車走行位置情報への連携などの情報提供が行われています。

(図2)2023年10月から提供されている「KANSAI MaaS」のアプリ

(出典:「KANSAI MaaS」のホームページより引用)

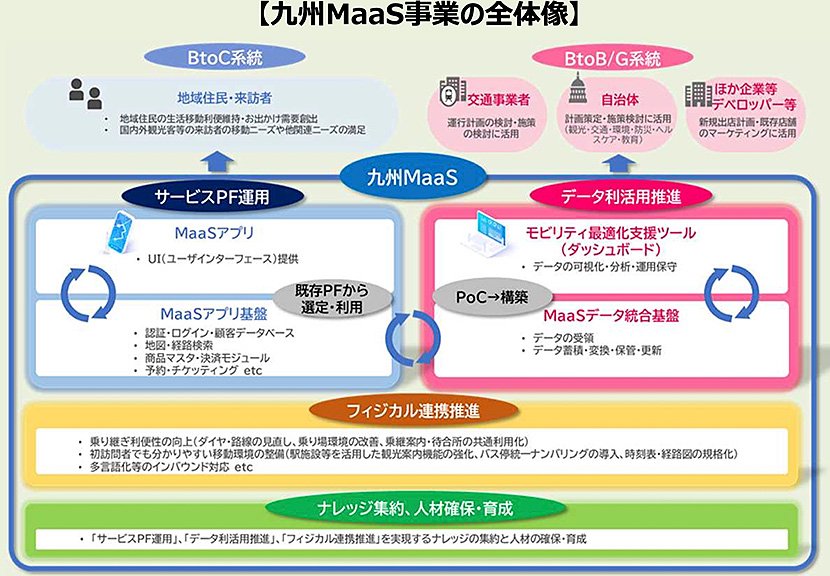

後者の例を上げると、今夏のサービス提供開始に向けて準備が進んでいる「九州MaaS」は、公共交通の利用促進と九州観光復活の起爆剤として九州が一体となったMaaSの導入を目指しています。現在、官民共同で「九州MaaS実行組織準備会」を設置し、実装に向けた検討が進められています。このように、近年は複数の交通事業者が国や自治体と協力しながら、広いエリアでMaaSを提供する動きが目立ってきました。

(図3)今夏からのサービス開始を目指す「九州MaaS」

(出典:国土交通省九州運輸局の発表資料より引用)

──従来とは違った、新しいサービスを提供するMaaSも出てきたようですね。

牧村氏:従来のように、ただ移動手段を束ねるだけでなく、「寄り道MaaS」という周辺地域を活性化していくMaaSの取り組みも始まっています。例えば、チケット販売大手のぴあが提供している「ユニタビ」というサービスは、Jリーグ観戦に新しい移動の価値を提供する取り組みです。

キャッチフレーズは「ユニフォームを着て旅に出かけよう」で、好きなチームのユニフォームを着て応援をするだけではなく、その1日を旅と捉え、試合の前後もユニフォームを着て街を歩き、食事を楽しむという新しい体験を提供します。スタジアム周辺の地域資源や観光資源を観戦者向けに提供するとともに、スタジアム周辺への「寄り道」を促すシャトルバスの運行やシェアサイクルサービスとの連携も進められ、地域を巡る足とスポーツイベントの新たな共創が生まれています。

(図4)ぴあが提供する「ユニタビ」

(出典:サガン鳥栖のニュースページより引用)

他にも、最近大きな話題になったのが、JR西日本から期間限定で提供された「サイコロきっぷ」で、「WESTER」というスマートフォン用のMaaSアプリを使ったサービスです。エントリー時に、「WESTER」の画面上に表示されるサイコロの出た目の駅によって旅の行き先がランダムに決まるという、ゲーム感覚の企画商品で、平日出発(月曜日〜木曜日)だと5,000円、週末出発(金曜日~日曜日)だと8,000円で、目的地までの新幹線や特急列車の往復指定券(乗車券を含む)が購入できました。2022年7月29日から10月29日まで発売された第1弾から、2023年12月26日から 2024年2月28日まで発売された第6弾まで、累計でアプリのダウンロードが250万件を超えるなど、大ヒットとなっています。

日本の場合、観光する期間がほぼ固定されているのでどうしても需要のピークが立ってしまい、供給量が追いつかなくなってコストが上がってしまいます。「サイコロきっぷ」はピーク需要を分散し、オフピークでの需要を喚起するといった新たな移動価値を創出していく、次世代の交通サービスといってもよいでしょう。

定額利用が成功事例になっている海外のMaaS

──海外でのMaaSの成功事例としては、どのようなサービスがあるのでしょうか。

牧村氏:ドイツでは2023年5月から、月額49ユーロで国内の鉄道や路線バスなどが乗り放題となる「ドイツチケット」が発売されました。日本で例えるならば、新幹線を除いた全国の鉄道や路線バスが、1ヵ月当たり8,000円ほどで乗り放題になるようなサービスです。ドイツでは2年前から気候危機への対応や、高騰するガソリン価格への対応を考慮した対策が考えられてきました。その一環として、2022年6月から8月の夏休みの3ヵ月間、月額9ユーロで全土の公共交通乗り放題を実施し、5,200 万枚のチケットを売り上げ月10億回の移動を誘引しました。今回のサービスは、その成果を踏まえた取り組みとして、最低2年間は継続するようです。

「ドイツチケット」は、ドイツ国鉄が提供しているスマートフォンアプリ「DB Navigator」の他、全国各地で普及している「ご当地MaaSアプリ」からも購入可能で、月に1,000万枚のチケット販売がされたそうです。ドイツの人口はだいたい8,500万人くらいなのですが、このサービスが提供されたことで、新たに100万人ほどが新規需要として転換したそうです。一方で、ドイツも日本と同様に現金主義が根強く残る国なので、アプリ以外にも交通専用カードやQRコードが印刷された紙のカードなど、多種多様なチケットが準備されています。「ドイツチケット」を使って街に来る人も増え、地域活性化も起きているようなので、MaaSの成功例の1つと考えてよいでしょう。

(写真)月額49ユーロで販売されている「ドイツチケット」

(出典:ドイツ・ドルマーゲン市バスのホームページより引用)

韓国のソウルでも、今年の1月から月額6万2,000ウォンで市内の公共交通機関が無制限で利用可能になる「気候同行カード」が発売され、4月時点で累計販売枚数が100万枚を突破するなど好評です。「気候同行カード」はエコフレンドリーな定期券として導入され、さらに3,000ウォンを追加すればソウル市公共自転車も回数制限なしに利用できます。

日本でも定額で利用できる定期券がありますが、自宅から会社の間でしか利用できません。それが、「気候同行カード」のように都内ならどこでも行けるようになれば、退社後の行動がいろいろと変わってくるでしょう。MaaSには、そうした役割も期待されているのです。

(図5)月額6万2,000ウォンで販売されている「気候同行カード」のイメージ

(出典:韓国・ソウル市のホームページより引用)

──日本の場合は交通事業者が複数あるので、それらを全部まとめるのは難しいような気がします。

牧村氏:ドイツももともと交通事業者が複数あって、個別にサービスを提供していました。その状況を見て、行政がなんとかしなければと1970年代くらいから徐々に統合されてきたという歴史があります。日本でも、最近になってそのような動きが少しずつ見えてきました。例えば熊本県では、バス事業5社による共同経営を推進する取り組みが始まっています。

こうした取り組みを広げていく上で、デジタルの活用は大きいと思います。そして、チケットを共通化するためのルールを、国がしっかりと決めることが必要です。日本は新しいことを始めるにも、どうしても制度や枠組みを作ることが先で、それができてからデジタルに対応させようとします。そうではなく、制度作りとデジタル対応は両輪でやっていくことが重要だと思います。今は70代くらいの高齢者だってLINEが使えるので、移動した先でお孫さんに会えるとか、なにか楽しい活動があったりすると家から出ようとします。

また、MaaSもサービス自体の質がよくなければ利用されません。例えば、栃木県の小山市では民間の路線バス事業者が撤退したことで、市がバス路線を再編して市営バスを運行することにしました。その際、従来の定期券料金を7割引にしたのです。普通に考えると、そんなに下げたら利益が出なくなると思うのですが、結局利用者が増えて以前よりも利益が出るようになりました。このようにMaaSも値付けが大事で、お得ではないサービスは誰も使わなくなってしまいます。

海外とは目的が異なる日本のライドシェアサービス

──4月から日本版ライドシェアのサービスも始まりましたが、海外のサービスとの違いは大きいようですね。

牧村氏:日本の場合、ライドシェアをタクシーの延長のように考えている人がほとんどでしょう。それに対して、海外ではライドシェアをマッチングビジネスと捉えています。空いた車両を有効活用しようとしているわけで、別に運ぶ対象も人間ではなくてもよいのです。移動の需要が増えた時に稼働して、需要が少ない時は動かさないという、柔軟に対応できる仕組みです。日本でいうと個人タクシーに近くて、基本的に自分の働きたい時に働いて、売り上げのほとんどは自分の収入になります。

日本では今、ライドシェアも2種類あります。1つはタクシー会社に運用を任せて、国がタクシーの不足している時間を指定し、その間だけ営業できるライドシェアです。利用者にとっては通常のタクシーと同じ料金を払うので、あまりメリットがありません。海外のライドシェアは時間制限がなく、ダイナミックプライシング(サービスの需要に応じて価格を調整する仕組み)も適用されるので需要と供給に合わせて料金も変動し、利用客にとってもメリットがあります。こうした状況を見ると、私は日本版のライドシェアは、タクシードライバーを増やすためのインターンシップ制度の大実験をしているように感じます。

もう1つのライドシェアは、以前から地方の交通空白地帯で行われていた、自家用有償観光旅客等運送の延長です。公共交通機関が撤退した交通空白地帯だけではなく、そこから範囲を広げて他のエリアまで行けるようにしたり、地域住民だけではなく誰でもが利用できるようにしたりしました。そこにもいろいろと課題はありますが、継続的にライドシェアを担うドライバーが増えてくればよいと思っています。

──日本版ライドシェアの課題は、どのように解決すればよいのでしょうか。

牧村氏:日本では、タクシーの課題を解決する方が先だと思っています。例えば、大分県には営業区域が16ヵ所あるので、観光で別府市から大分市までお客さんを乗せてきたタクシーは、大分市内では他のお客さんを乗せることができません。首都圏でも、都内でお客さんを乗せて横浜まで行ったら、帰りもお客さんを乗せて都内に戻った方が売上げは上がるのに、営業区域外だから乗せることができないのです。そのような規制を見直して、例えば繁忙期はその縛りを緩和するとかすれば、タクシー不足も少しは緩和されるのではないでしょうか。

また、タクシーには無線の営業グループがあります。都内には6つくらいグループがあって、それぞればらばらに配車しています。それらを連携させ、タクシーが足りていない時間帯や地域で需給を調整すれば、もっと効率よくタクシーが利用できるかも知れません。実際にクラウドやデジタルを活用して、全国数ヵ所の配車センターから日本全国の配車業務を行っている事業者さんもいます。その他にも、昨年は福井県で中部運輸局が道路運送法に基づく特例として、鯖江市・越前市・越前町で開催されるイベントの期間中に限り、タクシー事業者の営業区域外における旅客運送を可能とするような取り組みも行われています。

MaaSがプラットフォームになればスマートシティの作り方も変わってくる

──日本のMaaSの課題についても、教えてください。

牧村氏:現状のMaaSの課題は、常に鉄道やバスを利用している人たちが便利になるようなサービス設計を目指していることだと思っています。今後は、そうではなく、これまで車を利用してきた人たちが高齢になって免許証を返納するかどうか迷っている時に、これならばもう自分で車を運転しなくても大丈夫だと思わせるようなサービス提供を考えるべきだと思います。

すなわち、できるだけドアtoドアで自由に移動できるサービスを設計しないと、MaaSに魅力を感じないでしょう。また、現状のMaaSアプリは、すでに鉄道やバス路線図などがある程度頭に入っている人ならばよいのですが、そういった前提なしで公共交通機関を利用できるようにしないと意味がないのです。

──そのようなMaaSが多数提供されるようになれば、今後のスマートシティ構築にも大きな影響を与えそうですね。

牧村氏:スマートシティでは、自動運転車の活用も重要だといわれています。ただ、初期の段階では車両価格が高いので個人での所有は難しく、複数のオーナーで自動運転車をシェアするようになると見られています。その時に、自動運転車専用のアプリを作っても意味がなく、自動運転車で移動した先からは鉄道や飛行機で移動できるように、統合的なモビリティ活用を可能にするアプリが重要になります。

現状では、スマートシティという世界観の中で、MaaSと自動運転がばらばらに議論されていますが、いまかれでもそれらを統合するような議論を進めていくことが重要ではないでしょうか。冒頭で紹介したトヨタさんのMaaSも、このようなスマートシティの将来像を見据えて先行投資を行っているのだと思います。また、スマートシティでは、MaaSは生活に欠かせない重要なプラットフォームになるでしょう。それによって自家用車が減っていけば駐車場も減るので、街の作り方も今とは大きく変わってくるかもしれません。

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年