新しい視点から教育を支援する国内EdTech(エドテック)の最新情報

目次

EdTech(エドテック)の目的は、AIやVRなどの先端技術を活用して、従来の教育にイノベーションを起こすだけではない。すでに一般的となっている情報技術(ICTによるオンライン授業やアプリ教材など)を活用しながら、これまでの学習とは異なるテーマや視点で行う教育もEdTechと見られている。日本でも、そういった目的を持つEdTechへの取り組みが、いろいろと進んでいるようだ。

小学館集英社プロダクションが教育と社会課題を連携させたプログラムを提供

小学館集英社プロダクションと、学習向けeポータルやAI型教材を提供するCOMPASSは、2024年10月10日、共同開発している「公教育向け探究学習プログラム」を小学校・教員向けに無償提供すると発表。探究学習とは、生徒自らが課題を設定し、解決に向けて情報を収集・整理・分析する学習活動だ。

「公教育向け探究学習プログラム」では、学習教科の内容を実社会に紐づけるテーマを課題としており、子どもたちに実社会と学習とのつながりを学んでもらうことを目的としている。それによって、世の中への興味関心や自分自身の力で、人生や社会をより良くできるという実感を育んでもらう。

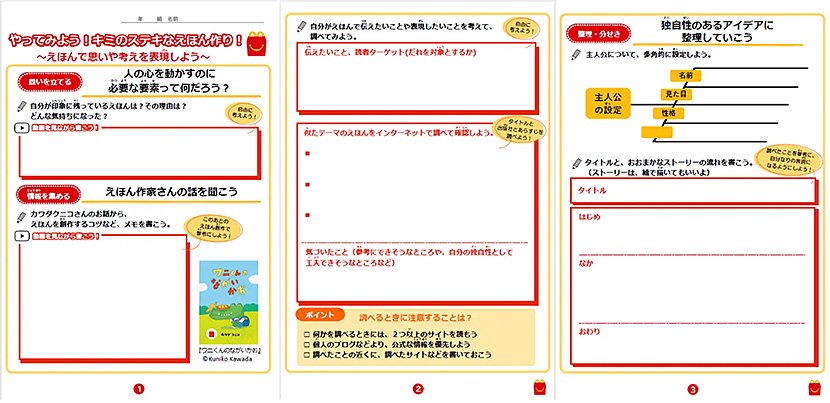

プログラムで使用するコンテンツは、実際に企業パートナーと連携しながら制作。第一弾は「ほんのハッピーセット」を提供している日本マクドナルドと連携している。絵本製作を通じて、小学校5年生および6年生の国語の学習指導要領にある、「書くこと:文章全体の構成や書き表し方などに着目して、文や文章を整えること」や「読むこと:人物像や物語などの全体像を具体的に想像したり、表現の効果を考えたりすること」などと連動。授業終了後も自分自身の探究が継続できるように、探究に必要な力として思考の深め方、表現力としてのアウトプットの方法などが学べるようになっている。

図1 日本マクドナルドと連携した「公教育向け探究学習プログラム」の教材例(出典:COMPASSのニュースリリースより)

博報堂と朝日新聞社が企業とつながる教育プログラムを開発

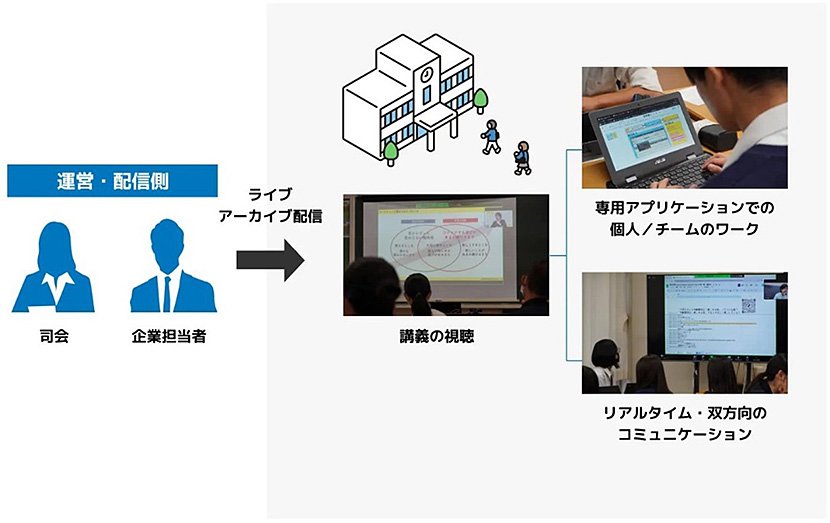

博報堂と朝日新聞社は2024年10月4日、協賛する企業と連携して高校生の探究学習を支援するプログラムを開発し、希望する高校の登録受付を開始したと発表。「探究インターン」と呼ばれる同プログラムはオンラインで実施され、ライブ配信とオンデマンド形式を交えながら、高校生に実践的で柔軟な学習環境を無償で提供する。

「課題設定」では、企業がビジネスの現場で実際に向き合っている、社会課題に関連したテーマを設定。企業の担当者が、探究学習における「課題設定」の課程で重視されるテーマの背景や、実際に起きている課題について講義する。生徒は独自のメソッドに基づいたグループワークを通して、課題解決につながるアイデアを主体的に考える。

また、すべてオンラインで実施されるライブ配信の授業には、複数の高校が同時に参加。ワークを通して考えたアイデアなどを他校の生徒たちと共有しながら、新たな学びが得られる。さらに、「情報収集」「整理・分析」「まとめ・表現」など探究学習に役立つノウハウについては、朝日新聞社と博報堂の専門家たちが解説する動画がオンデマンド形式で提供される。

「探究インターン」は、生徒にとっては第一線で活躍する社会人と交流し、知識やスキルといった「実践知」を学ぶ機会となる。一方で協賛する企業にとっては、高校生に自社の事業や取り組みについて理解を深めてもらうきっかけとなるという。

図2 「探究インターン」の実施方法(出典:博報堂のプレスリリースより)

リクルートEd-tech総研が通信制高校のEdTech利用に関する調査を実施

近年、教育の現場では「非対面・非同期の学び」が広がりつつある。「非対面・非同期の学び」とは、学びを進めるにあたって、学習者である児童生徒と支援者である教員が必ずしも対面かつ同時に取り組むのではなく、一人ひとりの学習者にとって最適な場所や時間、ツールも活用しながら取り組む新たな学びの形態だ。

こうした中、学校現場のICT利活用を調査・研究する機関として株式会社リクルートが設置した「リクルートEd-tech総研」は2024年9月18日、全国の通信制高校に対して「非対面・非同期の学び」に関わる教材の導入状況やメリット、成績評価などの活用状況調査を実施したと発表。ICT教材・オンライン教材の、「非対面・非同期の学び」における活用実態を明らかにすることが目的だ。

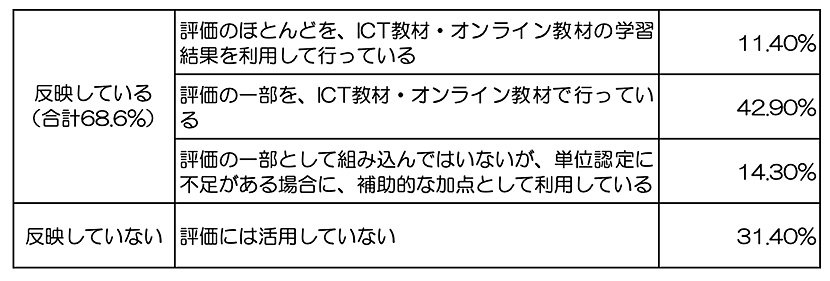

通信制高校は「非対面・非同期の学び」における先進領域と見られており、約6割の学校で以前から何らかのICT教材・オンライン教材が日常的に活用されている。そのメリットとして、「繰り返して学習できる」「学習内容がわかりやすく編集されている」「生徒の習熟度に合わせられる」などが実感されていることが、今回の調査によって分かった。また、ICT教材・オンライン教材を利用している学校のうち約7割で、これらの教材による学習ログを生徒の「成績評価」に活用していることも明らかになった。

一方で、オンライン学習はモチベーションの低下が懸念されており、一般的に学習を完了させるのは5〜10%ほどと低く、途中でリタイアしてしまうという問題点が指摘されている。そうした中、今回の調査の結果から、通信制高校だけではなく小学校や中学校における不登校支援の観点からも、ICT教材やオンライン教育を活用したEdTechが大いに役立つと見られている。

図3 Ed-tech総研が調査した通信制高校における学習ログ・データの「成績評価」への反映状況

(出典:Ed-tech総研の調査レポートより)

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年