最新技術の活用で社会インフラの点検を効率化

高度成長期に集中的に整備された日本のさまざまな社会インフラは、今後20年で建設後50年以上を経過する施設が加速度的に増えてくる。それらに対する予防保全型管理の必要性が高まる中、広範囲にわたる社会インフラの点検や診断に必要な労働力の減少、コスト負担が大きな課題となっている。こうした社会課題の解決に向けては、ドローンやAIなどを活用したさまざまな最新ソリューションに期待が集まっている。

ドローンを用いた鉄道点検ソリューション

鉄道業界では、保有する資産(鉄道インフラ)の平均経年が50年を超え、全体的な老朽化が進行している。また、近年の激甚化・頻発化する、自然災害による設備への被害の増加も課題となっている。そもそも、鉄道は路線延長が長く、鉄道施設へのアクセスに時間を要する箇所が多く存在している。一方で、安全な列車運行の維持には継続的な点検・保守が欠かせないが、鉄道現場は「触車」「感電」「墜落」など多くの労働災害リスクを有しており、災害発生時には二次災害のリスクを回避しつつ、迅速な被災状況の把握と早期の運転再開が求められている。

これらの課題解決にはドローンを活用した点検調査が有効とされ、鉄道各社はドローン技術に着目。日々の保守への活用を検討してきた。こうした中、東日本旅客鉄道(JR東日本)は東海旅客鉄道(JR東海)、西日本旅客鉄道(JR西日本)、九州旅客鉄道(JR九州)、西武鉄道とともに、スタートアップのLiberaware、CalTa、KDDIスマートドローンと協定を締結。2025年3月14日には、「鉄道環境に対応したドローンを用いた鉄道点検ソリューション」(Project SPARROW)の実現に向けた開発を加速すると発表した。

本プロジェクトでは、それぞれの鉄道事業者が持つ知見やノウハウ、実証フィールドと、スタートアップ3社が持つ技術を融合させ、鉄道現場における巡視や各種点検、災害時の施設確認を可能にする自律型ドローンを開発。さらに、ドローンが収集した情報を閲覧・分析できるデジタルツインプラットフォームを開発し、鉄道インフラ点検の安全性と生産性を向上させ、鉄道の安全・安定輸送を確保するという。

(図1)Project SPARROWのスキーム(出典:JR東日本のプレスリリースより引用)

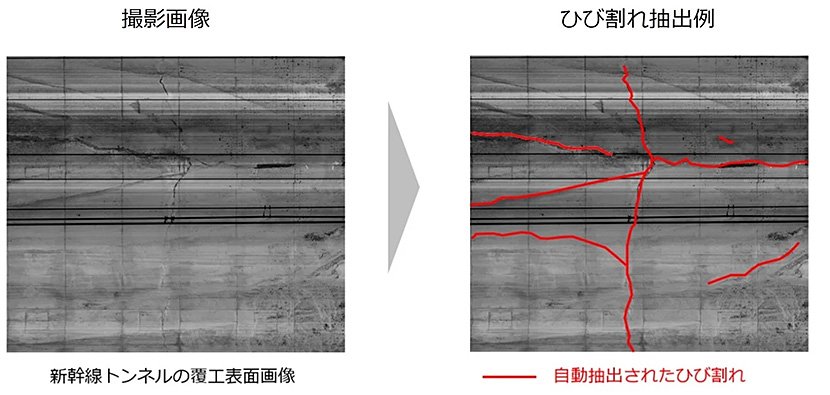

新幹線トンネルのひび割れを抽出するAI

富士フイルムは2025年4月8日、JR東日本とともに、新幹線トンネルのひび割れを精度良く自動的に抽出するAIを実用化したと発表。富士フイルムの社会インフラ画像診断サービス「ひびみっけ」の画像解析AIをベースに、JR東日本の新幹線トンネル検査に最適化した。2025年度からJR東日本の新幹線トンネル検査に全面的に導入される。

「ひびみっけ」は、富士フイルムが医療分野で培った独自の画像処理技術を応用し、AIを活用して橋梁やトンネルなどのひび割れを自動抽出する。2018年から、社会インフラの検査業務を効率化できる画像診断サービスとして提供を開始。これまでに全国47都道府県で、1,600社以上利用されている。

JR東日本の新幹線トンネルの総延長は約400km、本数は約200本ある。今回実用化した「ひびみっけ」の画像解析AIを活用することで、これらにおけるひび割れ抽出作業の大幅な効率化を目指す。さらに、抽出したひび割れ情報をもとに、ひび割れが進展した箇所を事前に絞り込めば、夜間の検査作業時間も約2割減らせると見ている。

(図2)富士フイルムの社会インフラ画像診断サービス「ひびみっけ」

(出典:富士フイルム プレスリリース)

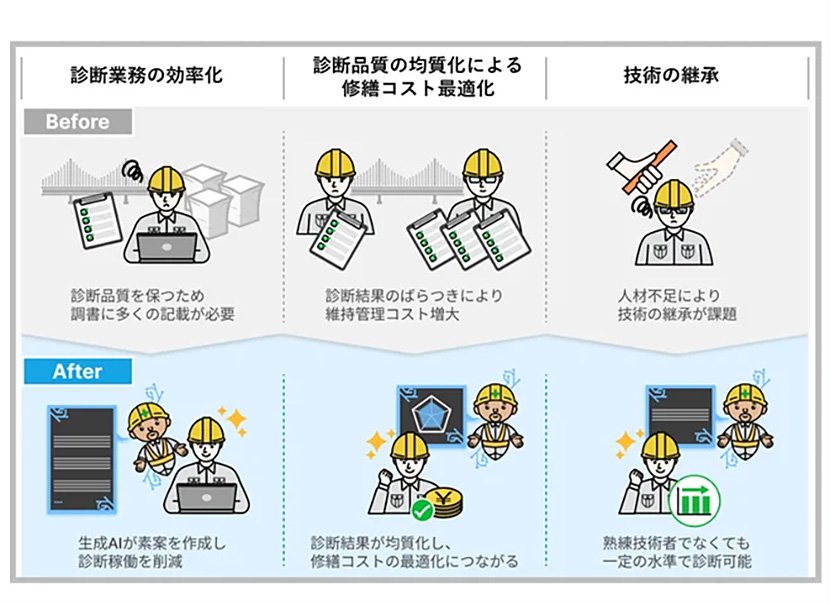

産官学連携で生成AIを活用した橋梁管理を実現

社会インフラメンテナンス総合支援ソリューションを展開するNTTコムウェア(現NTTドコモソリューションズ)と、長崎大学、溝田設計事務所、長崎県建設技術研究センターは2025年5月22日、持続可能な橋梁の維持管理に向け、産官学連携で橋梁診断業務を対象とした実証実験の実施を発表した。2025年4月から5月にかけて、長崎県内の13橋梁を対象として点検データをもとに生成AIを活用し、橋梁の健全性や所見などの診断結果案を作成した。

実証では、橋梁の点検調書に記載された損傷の種類や箇所、進行度などのデータをインプットし、橋梁メンテナンスの知見、診断ノウハウや点検要領を参照情報にしてAIエージェントが診断結果案を作成。これによって、1橋梁あたりの診断にかかる作業時間が57%削減されることを確認した。

このように、生成AIを活用して診断結果案を作成することで橋梁診断が効率化され、技術者の業務負荷が軽減される。さらに、熟練技術者に頼らずに一定の水準で診断が実施することができれば技術継承の課題解決につながり、診断結果の均質化を通じた修繕コストの最適化も可能になる。今後は、今回実証した診断業務に加え、修繕計画策定支援や劣化予測AIによる予防保全など、「点検・診断・措置・記録」の橋梁メンテナンスサイクル全体で、蓄積したデータの分析・活用を進める。また、ライフサイクルコストのさらなる最適化をめざし、全国の自治体への展開に取り組むという。

(図3)実証実験での評価イメージ(出典:NTTコムウェアのプレスリリースより引用)

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年