AI活用で社会インフラの点検を大幅に効率化

目次

現在、日本国内では、高度経済成長期に整備された道路、橋梁、トンネル、河川、下水道、港湾などが老朽化している。水道に関しては、年間2万件を超える漏水・破損事故が発生しているといわれ、耐用年数を超えた社会インフラは年々増加し社会問題となっている。そこで今回は、社会インフラの老朽化問題をAI活用により解決しようと試みる最新事例を紹介する。

建設後50年以上経過する社会インフラが拡大

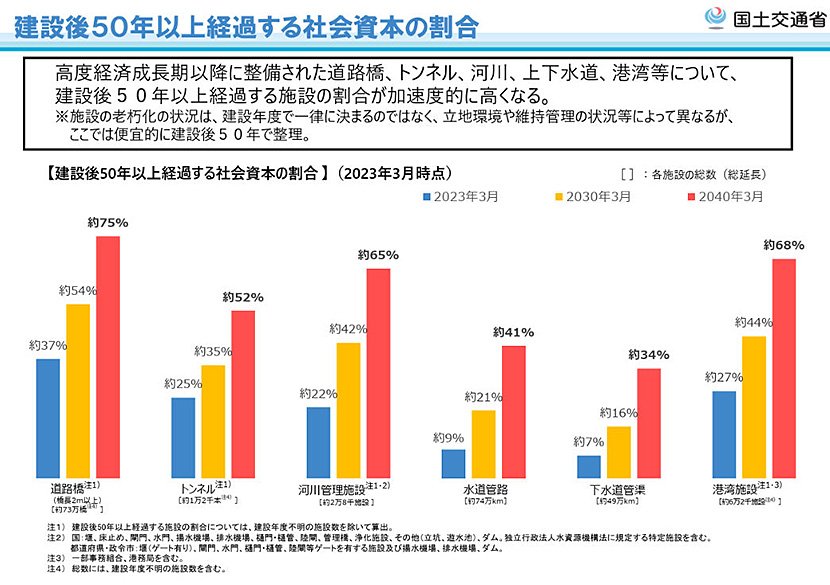

国土交通省の資料によれば、建設後50年以上経過する社会資本の割合は、2040年3月には、道路橋で約75%、トンネルで約52%、河川管理施設で約65%、水道管で約41%、港湾施設で約68%にのぼると試算されている。

(図1)2023年3月時点の建設後50年以上経過する社会資本の割合(出典:国土交通省)

しかし、これら社会インフラの整備には多額の費用がかかる上、技術系職員の減少・不足も重なり、自治体においては、大きな社会課題となっている。国土交通省では、施設に不具合が生じてから対策を行う「事後保全」から、施設に不具合が生じる前に対策を行う「予防保全」への転換により、今後、増加が見込まれる維持管理・更新費の縮減を図ることが重要だとしている。そのため、今後は日々の点検や保守において、AIやICTの技術を活用し、効率的に作業を行うことが重要になる。実際、各自治体においては、先端技術を活用したソリューションを導入することで効率化を進め、成果を挙げている。

ドライブレコーダーで道路損傷個所を検知

大阪・泉州地域の12自治体(岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町)は2025年3月31日、三井住友海上火災保険、パシフィックコンサルタンツ、大阪大学大学院工学研究科による「ドラレコ・ロードマネージャーを活用した維持管理の研究に関する協定書」を締結した。

この協定は、三井住友海上火災保険のドライブレコーダーを用いて、AI による画像分析により泉州地域の道路損傷データを取得し、そのデータを大阪大学大学院工学研究科及びパシフィックコンサルタンツが分析・検討することで、「路面状態の劣化予測」、「管理基準の設定」などの構築につなげることを目的にしている。

(図2)「ドラレコ・ロードマネージャー」概要(出典: 三井住友海上火災保険)

「ドラレコ・ロードマネージャー」はドライブレコーダーが撮影した日本全国の道路損傷個所をAIが検知・分析し、その路面状態を自動連携することによりクラウド上で一元管理することができ、道路の点検・管理業務を効率化するサービスだ。すでに40以上の自治体への導入実績があるという。

また、古河電工は、道路附属物維持管理システム「みちてん」シリーズを提供する。このソリューションは、ゼンリンデータコムの持つ「ドライブレコーダー映像からのAIによる道路附属物画像認識技術」と、古河電工の持つARによる「道路附属物点検支援システム」を融合させ、道路附属物の施設台帳を作成し、維持管理を行うソリューションだ。

栃木県日光市では、市道全域1,450kmを巡回車で走行し、道路標識938基の点検表を「みちてんスナップ」によって全数整備した。その結果、施設種別・測位情報・所在地・全景写真・地図の基本情報が入力された点検表を作成するまでの時間が、人海戦術に比べて10分の1に短縮される効果が実証されたという。

(図3)「道路附属物維持管理システムの処理フロー(出典:古川電工)

AIで橋梁の健全度と劣化要因を診断

日本海コンサルタントがBIPROGYと共同開発した「Dr. Bridge」は、AIが橋梁の健全度と劣化要因を診断するクラウドアプリだ。AIを活用し、登録された画像データと橋梁の部材やひび幅などの諸元データを組み合わせ、深層学習を行う独自の特許技術により、熟練技術者の診断と同等の高精度な橋梁診断を実現しているという。学習済みのAI技術により橋梁のコンクリート部材の「劣化要因」と「健全度」を自動診断し、インフラ維持管理業界の人手不足解消を目指している。

(図4)「Dr.Bridge」(出典:日本海コンサルタント)

金沢市では、5年間で約2,500万円のコスト削減を見込んでいるほか、さいたま市や熊本市などでも採用されている。

地中レーダーを使って地中の3次元位置情報をマップ化

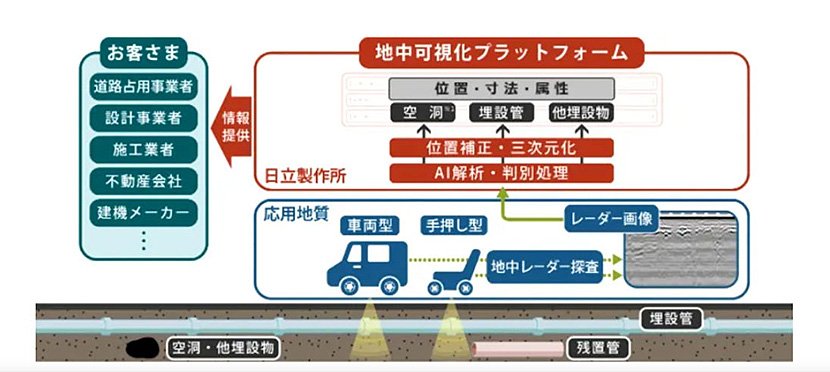

地中にあるため点検が難しい水道管や下水管においては、地中レーダーを使ったソリューションが注目されている。応用地質株式会社では、地中レーダーを搭載した路面下空洞探査車を使って、開発した3次元地中レーダー探査車と、日立製作所のAI解析技術により、都市部の道路下にある地中インフラの正確な3次元位置情報を可視化・マップ化する「地中可視化サービス」を提供する。

(図5)「地中可視化サービス」(出典:応用地質)

同サービスは、GNSSと全方位カメラにより路面および地上の映像も同時に取得し、地下埋設物の位置情報と連携することもできる。レーダー探査可能な深度は0.5~1.5mで、2024年3月時点で自治体、ガス会社、工場など、全国30件以上の導入実績があるという。

日立製作所と仙台市は、2021年度から下水道領域において、地下埋設物の三次元位置情報を可視化・一元管理する「地中可視化サービス」の共同研究を行い、定常業務における情報収集・集約作業と、調整工数を約50~70%削減できることが検証された。

衛星データを使って、漏水リスクを算出

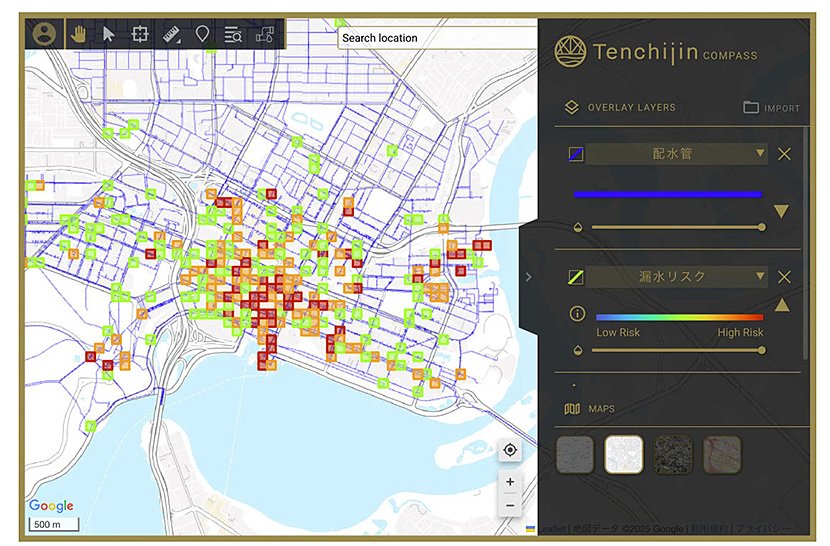

JAXA認定の宇宙ベンチャーである天地人は、自治体や水道事業者向けに、宇宙ビッグデータを活用した水道管の漏水リスク管理業務システム「天地人コンパス 宇宙水道局」を提供している。

「宇宙水道局」は、自治体から水道管の管路情報や漏水履歴を取得。これに同社が衛星から取得したデータ、さらにはオープンデータ、国勢調査のデータなどを加え、これらをAIで解析して漏水が発生する可能性の高い地域を割り出す。自治体はこの情報を基に、漏水が発生する可能性の高い地域を集中的に漏水調査・修繕することで有収率を向上することができる。また、「宇宙水道局」は水道管路情報の表示や地図機能・印刷機能など、基本的なGIS機能も備えている。

(図6)「天地人コンパス 宇宙水道局」のサンプル(出典:天地人)

このソリューションは福島市水道局、前橋市水道局、青森市企業局水道部、瀬戸市都市整備部水道課などが採用しているという。

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年