日本の土木において次世代に伝えるべき技術とは

- 東京都市大学

- 名誉教授

- 吉川 弘道

現在、全国の自治体においては、インフラの老朽化が深刻な社会課題になっているが、予算や人員不足もあり、なかなか改善が図られていないのが現実だ。国土交通省では、高度成長期以降に整備された道路、橋、トンネル、河川、下水道、港湾等について、今後20年で建設後50年以上経過する施設の割合が加速度的に高くなるため、老朽化するインフラを戦略的に維持管理・更新することを求めている。それでは、戦略的に維持管理・更新するためにはどうすれば良いのか。土木技術に詳しい、東京都市大学名誉教授の吉川弘道(よしかわ ひろみち)氏に聞いた。

(写真)東京都市大学名誉教授 吉川弘道氏

──最近はどの自治体でも、土木関連の人材不足が課題になっていますが、なかなか人材を採用できない理由は何だと思いますか?

吉川氏:送り出す側の大学の人数は変わっていないと思いますが、自治体以外にもゼネコンや建設コンサルタントなどの採用も多く、人材の取り合いになっています。

民間は働き方改革や社内教育の充実を図っていますから、公務員の人気がなくなってきているようです。

自治体も「公務員/土木職」のような土木職や機械職の括りではなく、ドローンなどITやデジタル技術を活用する領域もあるので、「地域インフラの企画・新設」、「地域インフラ管理」のような形で、幅広い学部から採用することを考えたほうが良いと思います。受け入れ側が募集する際に門戸を広くし、それを学生に周知していくことが大事でしょう。

私は以前、国家公務員採用の試験専門委員を5年ほど勤めていましたが、土木職や建築職の枠組みを変えることで、多彩な人材が応募したと聞いています。

また、単年度ごとの採用ではなく、5年計画で採用することや、すでに試みられていると思いますが、上水道や下水道など、複数の近隣自治体の連合組織で採用することも一案だと思います。

──自治体は人材や予算不足により、修繕を行ってインフラの寿命を延ばしていく方向になっています。道路、橋、トンネル、河川等において、不具合を早期に発見するためのポイントは何だと思いますか?

吉川氏:最近は、いろいろな劣化パターンが増えてきており、対応の判断がなかなかできず、閉鎖や使用制限など、無難な方向で判断することが増え、危惧しています。まずは、「判断できる人材」を育成する事が重要だと思います。県や市によっては、保守点検も外注しているところがありますが、それだと、知見やスキルが貯まっていかないと思います。

大きな橋などは200年使う前提で予算が確保され、点検も進んでいます。こういった大きなものは別にして、小さな構造物はノウハウも大分蓄積されてきているので、勇気をもって、これまでの経験を基にマニュアルを作り、管理していくのが良いと思います。構造の規模/重要度/予算規模に分けて、具体的・実践的にマニュアル化することがポイントだと思います。

──最近は撮影した映像を解析したり、ドローンによる点検を行ったりするなど、構造物の保守・点検に新たな技術が導入されていますが、最近、注目している新技術はありますか?

吉川氏:私は50年間コンクリートの研究をやっていますので、3Dプリンティングに注目しています。3Dプリンティングは、コンクリートにおいては、第3の手法です。第1の手法は場所打ちコンクリート(建設現場でコンクリートを流す)、第2が工場で作成したコンクリートの部材を現場で組み立てるプレキャストコンクリートです。3Dプリンティングにより、自由度が出て、アーキテクトやさまざまな造形物を作成できるようになったため、いろいろな人が参入できるようになったと思います。今後、新しい製造方法が登場することで、土木の発展に寄与してほしいと思っています。

このような新しい技術に関しては、国土交通省主導で特許や実施例などを、新技術のSNSといった形で情報公開してほしいと思っています。

──コンクリートの寿命を延ばすポイントがあれば教えてください。

吉川氏:コンクリート構造物の劣化原因の多くは、配合や養生、打ち込み時の欠陥であることが実践例で報告されており、原因は、ほぼ分かっています。

鉄筋コンクリートやプレストレストコンクリートの劣化も、これまでの情報の蓄積がありますから、原因はわかっています。メンテナンス問題も含めて、予算不足やエンジニアがいないことが要因になっていると考えられるため、ゼネコン、建設コンサルタント、専門会社、ベンチャーなどで、劣化の現状と原因についての事例集のようなWEBサイトやSNSがあると良いと思います。

また、国土交通省、土木学会、コンクリート工学会、地盤工学会、日本建築学会などとの、横の繋がり組織を作ることも提案したいです。

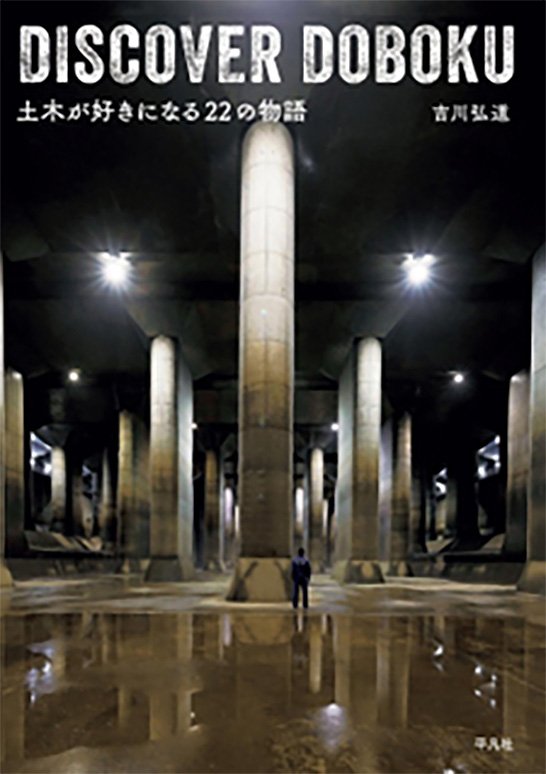

──先生は2023年に「DISCOVER DOBOKU」という本を出版し、次世代に伝えたい建造物を紹介していますが、特に次世代に伝えたい建造物を教えてください。

吉川氏:この本は、土木建造物を「1年365日閉店のない施設」と考え、「土木インフラ100年時代」の象徴として物語にしています。

次世代に伝えたい建造物の1つ目は、表紙の写真にもなっている首都圏外郭放水路です。これは大容量の地下貯水池ですが、まずは、このようなビッグプロジェクトを完遂した方々に敬意を表したいと思います。首都圏外郭放水路は水文学・水理学、統計学、構造工学、耐震設計、施工法を統合したもので、これこそが総合工学と呼ばれる土木工学、シビルエンジニアリングの真骨頂です。地下にこれだけの大容量のものを作ったこと、しかも自然流化(重力によって液体や物質が外部の力を借りずに自然に流れる)であることが素晴らしいと思います。貯まった水は最後に、ポンプで汲み出しますが、1秒間に200立方メートルの水を排水できます。これには、ジェットエンジンが使われているという話です。

ほかには、都市トンネル建設技術の王者シールド工法や曲線美の美しさを次世代に伝えたいと思っています。土木は曲線や曲面が得意です。土木建築の建造物は、曲線と曲面がかなり多いですが、気に留める人は少ないです。別の見方をすると、「合理的に設計された構造物は、美しくさも優れている」ことをこの本で例証しました。単に見ているだけで何か感じられるものがあり、土木インフラとしても機能している(人類に役立っている)というのは、驚くべきことだと思います。

(図1)「DISCOVER DOBOKU 土木が好きになる22の物語」(平凡社)。

この本は、2024年土木学会出版文化賞を受賞している。

表紙の写真は首都圏外郭放水路の内部。

──社会基盤施設を形成する土木構造物の画像と情報のポータルサイト「土木ウォッチング」や「Discover Doboku -日本の土木再発見-」というSNSを運用するなど、エンジニアリング教育に力を入れる理由は何でしょうか?

吉川氏:「エンジニアリング教育」が結局のところ私のライフワークになっています。土木工学科においては、エンジニアリング教育が基本ですが、大学院/学科の先生の中には専門の研究に専念している方もいらっしゃいます。これは私自身も反省していますが、社会人教育は、大学教員が「出来ること」ではなく、「やらなければいけないこと」だと考えています。大学/ 高専の学生や先生方とも協力したいのですが、なかなか機会がなく、結局、出版という形が、私にとって実現しやすい手法となっています。「次世代に土木の意義とダイナミズムを伝える」ことを最終目標としています。

(図2)「Discover Doboku -日本の土木再発見-」。

このサイトは2019年 に、土木学会土木広報大賞 準優秀部門賞(イベント部門)を受賞している。

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年