【2023年4月施行】改正省エネ法の概要や企業に必要な対応とは

地球温暖化問題への対応や、2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、各国では省エネ対策や再生可能エネルギーの導入が進められている。国内においては2023年4月に改正省エネ法が施行され、エネルギーの効率的な使用や化石エネルギーからの脱却などが求められるようになった。

この記事では省エネ法の概要や3つの変更点、企業に求められる対応について解説する。さらに2025年4月に施行される建築物に関する省エネ法も紹介するので、参考にしてほしい。

省エネ法とは

省エネ法の正式名称は、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」という。

もともとは、化石エネルギー(石油・石炭・天然ガス)を効率的に利用するために、1979年に制定された法律である。1973年と1979年のオイルショック時に「石油の供給が止まるのではないか」と混乱が起こったことをきっかけに、省エネ法が設けられた。

しかし、今後は2050年にカーボンニュートラルの実現に向け、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーの導入拡大を促進するため、省エネ法の見直しが行われている。

なおカーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と森林などによる吸収量を均衡させて、実質ゼロにすること。詳細は以下の記事も参考にしてみてほしい。

関連リンク

カーボンニュートラルとは?日本や世界の動向、取り組みの具体例も紹介

対象事業者

省エネ法には「直接規制」と「間接規制」があり、それぞれに当てはまる事業者は次のとおり。

● 直接規制...工場・事業場と運輸分野

● 間接規制...機械器具等(自動車、家電製品や建材等)の製造または輸入事業者

直接規制された工場・事業場と運輸分野において、対応が義務付けられた対象者を以下の表で見てみよう。

| 分野 | 事業者 | 報告義務の対象者 |

| 工事・事業場 | 工事・事業場 | エネルギー使用量1,500kl/年以上の特定事業者等 |

| 運輸 | 特定貨物/旅客輸送事業者 | 保有車両トラック200台以上等 |

| 特定荷主 | 年間輸送量3,000万トンキロ以上 |

対象者には、エネルギー管理者の選任、中長期計画の提出、エネルギー使用状況の定期報告などが義務付けられている。

【2023年4月施行】改正省エネ法の変更ポイント3つ

1979年の制定以降、省エネ法は時代の状況に応じて改正が繰り返されている。直近の流れは、次のとおり。

● 2023年3月...「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定

● 2022年5月に国会で改正省エネ法が成立

● 2023年4月1日より改正省エネ法が施行

ここでは、2023年4月施行の改正省エネ法における、主な3つの変更点を見てみよう。

1.エネルギーの使用の合理化

ドローン測量の実施によって、大幅な業務効率化が実現する。

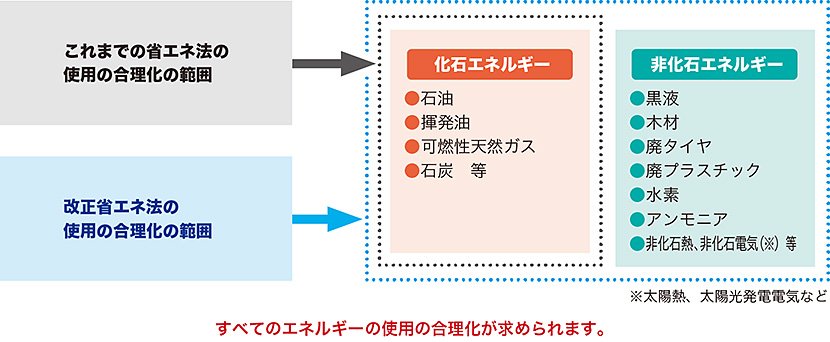

従来の省エネ法では、石油、石炭、天然ガスといった化石エネルギーのみが対象となり、使用の合理化が求められていた。しかし、改正後は木材や太陽光、水素など非化石エネルギーも対象に含まれ、効率的に使用する必要がある。

エネルギーの定義が拡大されたことに伴い、電気の一次エネルギー換算係数に関して、火力平均係数である「9.76MJ/kWh」から全電源平均係数である「8.64MJ/kWh」へ変更された。

また従来、オンサイトPPA(※1、2)は報告対象外で、オフサイトPPA(※3)は省エネとして評価されていなかった。しかし省エネ法の改正によって、オンサイトPPAは報告対象、オフサイトPPAは省エネとして評価されるようになっている。

2.非化石エネルギーへの転換

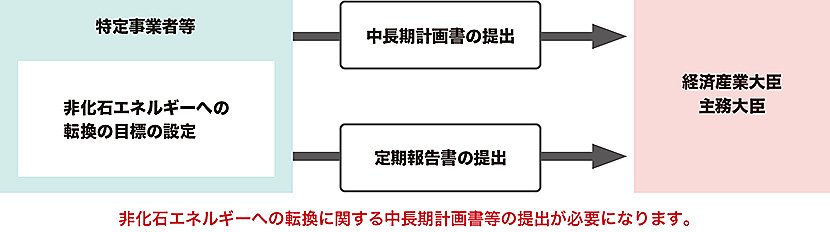

改正省エネ法では、非化石エネルギーへの転換目標を設定し、中長期計画書と定期報告書の提出が必要となる。計画書や報告書に含まれる具体的な取り組み事項の例は、次のとおり。

● 非化石燃料を使用するための発電専用設備

● コージェネレーション設備(※) など

また、非化石エネルギーへの転換目標については、以下の5業種に対して、国が目標の目安となる水準を提示している。

● セメント製造業

● 自動車製造業

● 鉄鋼業(高炉・電炉)

● 化学工業(石油化学・ソーダ)

● 製紙業(洋紙・板紙)

3.電気需要の最適化

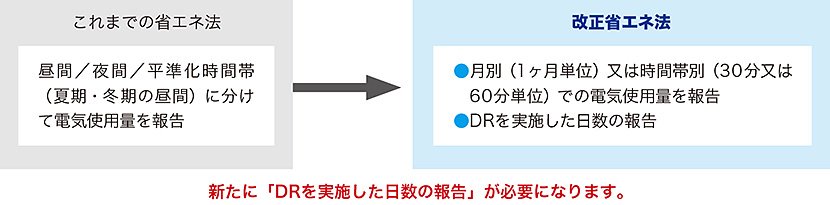

省エネ法改正によって、産業部門などにおける大規模需要に対し、電気需要の最適化が求められるようになった。改正後は、電力の需給状況に応じてDRが必要になる。

DR(ディマンド・リスポンス)とは必要に応じて電力使用量を制御すること。再生可能エネルギーの余剰時などに電力需要を増加させる「上げDR」、電力需給がひっ迫時に電力需要を抑制させる「下げDR」などを行い、企業は報告する必要がある。

改正省エネ法によって企業に求められる対応

省エネ法が改正されたことによって対応が義務付けられた対象事業者でなくとも、すべての企業は温室効果ガスの削減に向けて取り組む必要がある。地球温暖化は人類共通の課題で、2050年にカーボンニュートラルを達成しなければならないからである。

ここでは、企業が取り組める具体的な内容を紹介する。

● 再生可能エネルギーの導入

● 省エネ機器・設備の導入

● カーボンオフセットの実施

● 省エネ法定期報告情報の開示

再生可能エネルギーの導入

再生可能エネルギー(Renewable Energy)は、太陽光、風力、バイオマス、水力、地熱のように、自然のなかに存在するエネルギーを指す。これまで使用されてきた化石エネルギーとは異なり、再生可能エネルギーは枯渇することはなく、利用時にCO2を排出しない。

再生可能エネルギーのなかで、国内では太陽光発電の導入率が最も高い。しかし、企業によっては「初期の設備投資コストがかかり、導入が難しい」「再生可能エネルギーの調達を安定させたい」という悩みもあるだろう。

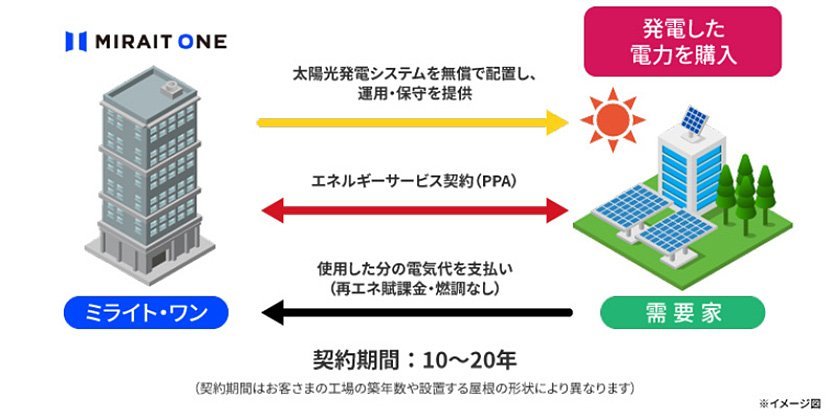

そこで、PPAと呼ばれる売電事業に注目が集まっている。PPAとは、再生可能エネルギーの電源を持つサービス事業者が、電力の購入を希望する企業(需要家)と直接契約を結ぶビジネスモデルのこと。

PPAでは、サービス事業者が太陽光発電設備の運用・保守を実施するため、自社ですべて行うよりもコストや労力がかからない。

株式会社ミライト・ワンは、グリーンエネルギー事業においてPPAを展開している。詳しくは、以下のサイトを参考にしてみてほしい。

関連リンク

再生可能エネルギーとは?種類やメリット・デメリット、導入方法を紹介

省エネ機器・設備の導入

高効率な機器への更新、窓ガラスの断熱強化など、比較的簡単に取り組める省エネ対策もある。改正省エネ法では、あらゆるエネルギーの使用の合理化も求められるので、建物全体でエネルギーを可視化し、消費電力を管理する体制の整備も重要となる。

株式会社ミライト・ワンは、建物自体を省エネ化するZEB・スマートビルソリューションを提供している。詳しくは以下のサイトを見てみてほしい。

カーボンオフセットの実施

まずは自社で排出量の削減に向けて取り組み、どうしても発生する排出量についてカーボンオフセットを実施しよう。

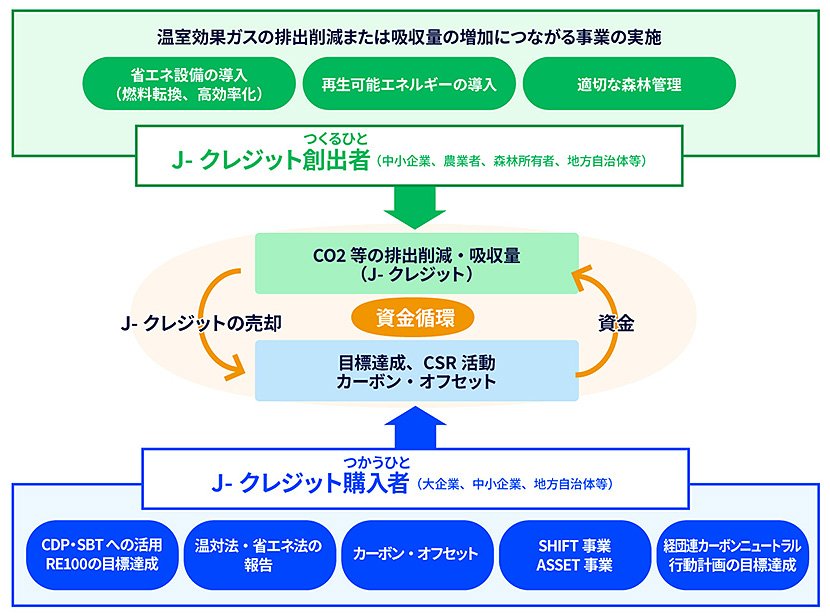

カーボンオフセットとは、自社から排出する温室効果ガスと同等の削減活動を実施することにより、温室効果ガスの排出量を埋め合わせるための仕組みのこと。排出量や吸収量を証明する「J-クレジット」を活用すると、温室効果ガス削減に向けた取り組みを推進できる。

参考:環境省|J-クレジット制度及びカーボン・オフセットについて

省エネ法定期報告情報の開示

近年、サステナビリティ関連の情報開示が促進されていることから、資源エネルギー庁は、特定事業者(事業者全体のエネルギー使用量が合計1,500 kl/年以上)の開示宣言に基づき、定期報告書の情報を開示する制度を設立した。

中長期ビジョンや取り組みを紹介する自社サイトのURLが資源エネルギー庁のホームページに掲載されるため、投資家をはじめとするステークホルダーへの情報発信が進み、投資の呼び込みなどに役立つ。また企業の社会的信頼や採用活動においてもメリットがあるだろう。

開示制度は2023年に試行運用され、47社が開示を宣言し、6社の開示シートが公表された。

【2025年4月施行】建築物省エネ法の改正

「改正省エネ法」と混同しやすい法律として、「建築物省エネ法」がある。

ここでは、2025年4月より施行される建築物省エネ法の概要を紹介する。

建築物省エネ法とは

建築物省エネ法の正式名称は、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」という。

建築物のエネルギー消費量が増加していることを背景に、建築物におけるエネルギー消費性能の向上や、再生可能エネルギーを利用できる設備の設置を促進するために制定された。

2025年4月施行の主な改正内容

2025年4月より建築物省エネ法は改正される。

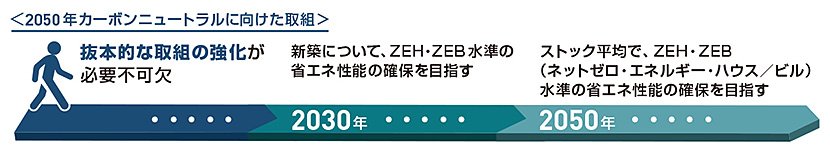

2050年のカーボンニュートラルの実現などを実現するために、国内の木材需要の4割を占める建築物分野において取り組みが求められ、改正の運びとなった。

改正によって、新築物件にはZEH・ZEB水準の省エネ性能を確保しなければならない。

ZEB(ゼブ:Net Zero Energy Building)とは、エネルギー負荷を抑制する先進的な建築設計や技術、再生可能エネルギーの採用によって、従来の建物と比べて大幅な省エネルギーやエネルギーの高い自立度を実現した建物のことを指す。

ZEBには複数の定義があり、4段階に分けて評価されている。それぞれの詳細は次のとおり。

| 種類 | 概要 |

| ZEB(ゼブ) | 年間の一次エネルギー消費量が実質ゼロまたはマイナスの建物 |

| Nearly ZEB(ニアリーゼブ) | 再生可能エネルギーにより年間の一次エネルギー消費量をゼロに近付けた、ZEBに限りなく近い建物 |

| ZEB Ready(ゼブレディ) | 外皮の高断熱化や高効率な省エネルギー設備がある、ZEBを見据えた先進的な建物 |

| ZEB Oriented(ゼブオリエンテッド) | 外皮の高性能化や高効率な省エネルギー設備に加え、省エネルギーの実現に向けて措置を講じた、延べ面積が1万m2以上の、ZEB Readyを見据えた建物 |

このようにZEBには種類があり、従来の建物と比べてエネルギー使用量がゼロ以下になる「ZEB」だけでなく、30〜40%減の「ZEB Oriented」まである。ZEBは新築・既築を問わず対応でき、企業はビルのICT設備設置やスマート化と合わせてZEB化に取り組んでいくと良いだろう。

なお、建築物省エネ法におけるZEB水準と、実際のZEB化で求められる水準には差異があるため注意が必要である。

その他、建築物省エネ法に関して、2025年4月より改正されるポイントは次のとおり。

● 建築主の性能向上努力義務

● 建築士の説明努力義務

● 省エネ基準適合義務の対象拡大

● 適合性判定の手続き・審査

● 住宅トップランナー制度の拡充

● エネルギー消費性能の表示制度

● 建築物再生可能エネルギー利用促進区域

とくに、2025年4月以降に着工するすべての建築物で、「省エネ基準」への対応が義務付けられたため、建築関連企業に対応が求められている。

まとめ

2023年4月施行の改正省エネ法によって、エネルギー使用の合理化や非化石エネルギーへの転換など、一部の企業に対応が義務付けられた。

対象事業者に該当しない企業も、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、省エネ対策や太陽光発電の導入などに取り組む必要がある。

株式会社ミライト・ワンでは、この記事でも紹介したPPA事業や太陽光発電システムの設置、ZEBの導入を支援している。詳細は以下のサイトに記載しているので、参考にしてほしい。

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年