再生可能エネルギーとは?種類やメリット・デメリット、導入方法を紹介

目次

- ▼1. 再生可能エネルギーとは?

- ・水素エネルギーとの違い

- ▼2. 日本・世界の再生可能エネルギーの利用状況と課題

- ・日本の再生可能エネルギーの導入推移

- ・再生可能エネルギー発電比率の世界比較

- ▼3. 再生可能エネルギーの代表的な種類と特徴

- ・太陽光発電

- ・風力発電

- ・バイオマス発電

- ・水力発電

- ・地熱発電

- ▼4. 再生可能エネルギーを導入するメリット

- ・化石エネルギーのように枯渇しない

- ・CO2などの温室効果ガスを排出しない

- ・SDGsの目標7・13に貢献できる

- ▼5. 再生可能エネルギーを導入するデメリット

- ・天候によって発電量が減る場合もある

- ・発電コストが割高になる

- ▼6. 企業が再生可能エネルギーを導入する方法

- ・PPA(売電事業)を利用する

- ・遠隔地の設備から自己託送する

- ・電力小売事業者から再生可能エネルギーを購入する

- ▼7. まとめ

再生可能エネルギー(Renewable Energy)とは、自然のなかに存在するエネルギーのこと。代表的な再生可能エネルギーとして、太陽光、風力、バイオマス、水力、地熱が挙げられる。発電時にCO2を排出せず、化石エネルギーのように枯渇しないエネルギーであるとして、注目を集めている。

本記事では、再生可能エネルギーの意味から、日本・世界の利用状況と課題、種類、導入するメリット・デメリット、企業が再生可能エネルギーを導入する方法までをわかりやすく解説する。

再生可能エネルギーとは?

再生可能エネルギー(Renewable Energy)とは、太陽光や風力、地熱など自然界のどこにでも存在するエネルギーのこと。再生可能エネルギーは枯渇せず、利用時にCO2を排出しない点が特徴として挙げられる。

これまでは石油や石炭、天然ガスのような化石エネルギーがさまざまな用途に使われてきた。しかし化石エネルギーは、有限な資源で利用時にCO2を排出してしまう。CO2排出は地球温暖化の要因とされているため、昨今ではCO2を排出しない再生可能エネルギーに注目が集まっている。

また日本は化石燃料を輸入に依存しており、価格変動が激しく輸入先の情勢に影響されやすい点が課題である。対する再生可能エネルギーは純国産となるため、エネルギーの安定供給を実現しやすい点も大きな特徴の一つといえるだろう。

水素エネルギーとの違い

「再生可能エネルギーには水素エネルギーも含まれるのでは?」と疑問に思う人もいるのではないだろうか。

水素エネルギーは再生可能エネルギーと強い関係性があるものの、再生可能エネルギーではない。水素エネルギーと再生可能エネルギーの関係性を知るために、水素エネルギーの製造方法を見てみよう。

水素エネルギーを製造するには、大きく分けて以下の2つがある。

1. 化石燃料を使って作る方法

2. 再生可能エネルギーを使って作る方法

2.の太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを用いて作られた水素は「グリーン水素」と呼ばれていて、製造時にCO2を排出しない。そのため化石燃料に次ぐ新しいエネルギーと考えられ、「水素社会」の実現が期待されている。

水素社会の実現に向けて取り組む徳島県の事例を以下のサイトで紹介しているので、ぜひ見てみてほしい。

関連リンク:

四国から広がる地域GXの取り組み

株式会社ミライト・ワンでは、2023年9月にグループ会社のTTK鹿島営業所において、「水素燃料電池発電所」の試運転を開始した。大容量・長期保存が可能な水素を活用し、太陽光発電の余剰電力を最大限に蓄えることによって、BCP対策を実施することが狙い。詳しくは、以下のサイトを参考にしてほしい。

関連リンク:

水素燃料電池発電所(福島県南相馬市)の開所式

日本・世界の再生可能エネルギーの利用状況と課題

日本の再生可能エネルギーの利用状況や推移、再生可能エネルギー発電比率を世界と比較して見てみよう。

日本の再生可能エネルギーの導入推移

日本政府は2050年までにカーボンニュートラル(脱炭素社会)を実現するために、化石燃料に代替する燃料の利用を推進している。カーボンニュートラルの概要については、以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてほしい。

関連リンク:

カーボンニュートラルとは?日本や世界の動向、取り組みの具体例も紹介

資源エネルギー庁の資料を参考に、日本の再生可能エネルギーの導入推移を見てみよう。

| 年度 | 再生可能エネルギーの電源構成比 |

| 2011年度 | 10.4% (1,131億kWh) |

| 2021年度 | 20.3% (2,093億kWh) |

| 2030年度(目標) | 36〜38% (3,360億〜3,530億kWh) |

参考:今後の再生可能エネルギー政策について|資源エネルギー庁

日本は2030年までに再生可能エネルギーの電源構成比「36〜38%(3,360億〜3,530億kWh)」を目指している。実現に向けて、再生可能エネルギーのさらなる普及が求められている。

関連リンク:

2050年のカーボンニュートラルに向けた再エネ化の動きが活性化

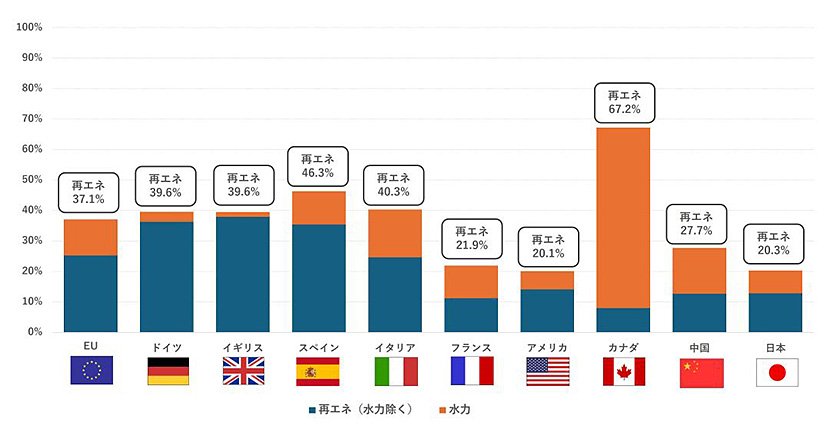

再生可能エネルギー発電比率の世界比較

参照:今後の再生可能エネルギー政策について|資源エネルギー庁にて、IEAデータベースの2021年度エネルギー需給実績(確報)より資源エネルギー庁が制作した画像をもとに作成

続いて、再生可能エネルギーの発電比率を各国と比較してみよう。日本の再生可能エネルギー電源構成比19.8%を世界と比べると、低いことがわかる。

最も高い国はカナダで67.2%、次いでスペインの46.3%、イタリアの40.3%が続く。日本は化石エネルギーへの依存度がいまだ高く、およそ8割を占めている。

エネルギー自給率を向上させるためにも、再生可能エネルギーの利用拡大が必要といえるだろう。

再生可能エネルギーの代表的な種類と特徴

再生可能エネルギーの代表的な種類と特徴を見てみよう。

| 再生可能エネルギーの種類 | 特徴 |

| 太陽光発電 | ・太陽が当たるスペースを有効活用して発電できる ・日本の再生可能エネルギーのなかで最も導入率が高い ・天候によっては出力が不安定になる |

| 風力発電 | ・日中だけでなく夜も発電できる ・風車の回転運動を使って電気を起こす ・日本の地形では設置が難しい |

| バイオマス発電 | ・生物起源の有機物を燃焼やガス化させて発電する ・日本では黒液、木質廃材、木屑などを燃焼することが多い ・循環型社会の形成に役立つ |

| 水力発電 | ・河川などで水車を回転させて発電する ・事前調査を長期間実施する必要がある ・日本は水資源に恵まれているため開発の余地がある |

| 地熱発電 | ・地中の熱水による蒸気でタービンを回転させて発電する ・実現すれば枯渇することなく安定供給が可能 ・導入リスクが伴うため地域住民との話し合いが必要 |

ここからは、それぞれの再生可能エネルギーについて詳しく見ていこう。

太陽光発電

太陽光がエネルギー源となる再生可能エネルギーで、太陽が当たる場所ならどこでも導入しやすい。屋根などに設置でき、スペースを有効活用できる点が特徴。

シリコン半導体などに太陽光が当たると電気が発生する現象を活用し、太陽光エネルギーを太陽電池で電気に変換する仕組みが用いられている。

再生可能エネルギーのうち国内では太陽光発電の導入率が最も高く、注目されている。しかし太陽光発電は、天候によって出力が不安定になるという課題が残る。またこれまでは導入コストがかかるという課題もあったが、現在コストは下がりつつある。

株式会社ミライト・ワンでは、太陽光発電システムの導入支援サービスを提供している。詳細は、以下のサイトを参考にしてほしい。

風力発電

風力発電は、風によって回された風車の回転運動を発電機に送り、電気を起こす仕組みが採用されている。太陽光とは異なり夜でも発電可能のため変換効率が良く、大規模で発電できれば経済性を担保できる。

しかし日本は他国と比べて地形が複雑であるため、風力発電の設置や普及が難しい点が課題として挙げられる。

バイオマス発電

バイオマス発電は、エネルギー源である生物起源の有機物を燃焼やガス化させて発電している。燃焼させても追加的なCO2は排出しないので、カーボンニュートラルなエネルギーと捉えられている。

国内では、廃棄物を焼却することで得られるエネルギーが主に使われている。例えば、製紙業で排出される黒液、木質廃材、木屑などが燃焼されるので、循環型社会の実現に役立つだろう。

水力発電

水力発電は、河川のように高い場所から低い場所へ水を落とすことで水車を回して発電している。河川以外にも、農業用水や上下水道などを利用する方法がある。

河川などの調査を長期的におこなう必要があるが、日本は水資源に恵まれているため、開発する余地が残されているといえるだろう。

地熱発電

地熱発電は、地中深くで加熱された高温の熱水から蒸気を取り出して、タービンを回して発電する仕組みである。

導入には高いリスクがあり、地元住民との調整が必要となる。しかし、CO2排出量はゼロに近く、地熱エネルギーを使用するため長期にわたり安定的に電気を供給できるだろう。

再生可能エネルギーを導入するメリット

ここでは、再生可能エネルギーを使用する3つのメリットを紹介する。

● 化石エネルギーのように枯渇しない

● CO2などの温室効果ガスを排出しない

● SDGsの目標7・13に貢献できる

化石エネルギーのように枯渇しない

再生可能エネルギーの大きなメリットとして、化石エネルギーのように枯渇しない点が挙げられる。

これまで利用してきた化石エネルギーは有限の資源で、新興国の台頭で世界のエネルギー消費量は増加傾向にあり、枯渇する可能性が高い。とくにアジアを中心に化石エネルギーの利用が増えている。

また化石エネルギーの供給は中東諸国に依存しており、原油価格が不安定になるなど、さまざまな課題がある。

しかし、再生可能エネルギーなら、自然界に常に存在するエネルギー源であるため枯渇することがない。非常時でも電気の安定供給が可能になるので、日本政府は再生可能エネルギーの主力電源化を目指している。

CO2などの温室効果ガスを排出しない

再生可能エネルギーは、発電時にCO2などの温室効果ガスを排出しない点が化石エネルギーとの大きな違いである。

温室効果ガスが大気中に放出されて地球を覆うと、太陽の熱を閉じ込めて大気を温め、地球温暖化や気候変動が起こってしまう。

再生可能エネルギーであれば、発電時に温室効果ガスを排出しないため、化石燃料の代替エネルギーとして注目されている。

SDGsの目標7・13に貢献できる

再生可能エネルギーの導入は、SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)の実現に貢献できる。SDGsには17の国際目標があり、2030年までの目標達成を目指している。

再生可能エネルギーを活用すると、目標7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」の実現に貢献することになる。

目標7には5つのターゲットが含まれ、2つ目のターゲットでは「2030年までに世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を大幅に拡大させる」と述べられている。

またSDGsの目標13「気候変動に具体的な対策を」では、化石燃料の燃焼によって気候変動に影響を与えていることから、対策の必要性が言及されている。

再生可能エネルギーを導入するデメリット

再生可能エネルギーを導入するデメリットも見てみよう。

天候によって発電量が減る場合もある

再生可能エネルギーのなかでも太陽光発電や風力発電は、天候によって左右されて発電量が減る可能性がある。

また、電気を大量に貯めることは難しく、需要に合わせた発電が難しい点もデメリットとして挙げられる。

そこで、安定性のある火力発電や水力発電など、ほかの方法を組み合わせて調整する「エネルギーミックス」を重視する必要がある。エネルギーミックスの観点で発電方法を考え、それぞれの短所を補い合うことで安定的な電力供給が可能になるだろう。

発電コストが割高になる

火力発電と比べて太陽光発電はエネルギー密度が低く、単位面積あたりで発電できる量が少なく発電コストが割高になりやすい。

また、再生可能エネルギーの発電には広い面積が必要となり、初期の設備投資コストも割高になりやすい点が課題として挙げられる。

企業が再生可能エネルギーを導入する方法

企業が再生可能エネルギーを導入する方法として、自社の敷地内や屋根に太陽光発電設備を設置する方法が一般的に普及してきているが、それだけではない。

「再生可能エネルギーの調達を安定させたい」「すぐに再生可能エネルギーを活用したい」という企業に向けて、ここでは次のようなさまざまな導入方法を紹介する。

● PPA(売電事業)を利用する

● 遠隔地の設備から自己託送する

● 電力小売事業者から再生可能エネルギーを購入する

なお、企業や自治体によるカーボンニュートラルの取り組みについては、以下の記事で詳しく紹介しているので参考にしてほしい。

関連リンク:

カーボンニュートラルの取り組み事例9選!企業から自治体まで一覧で紹介

PPA(売電事業)を利用する

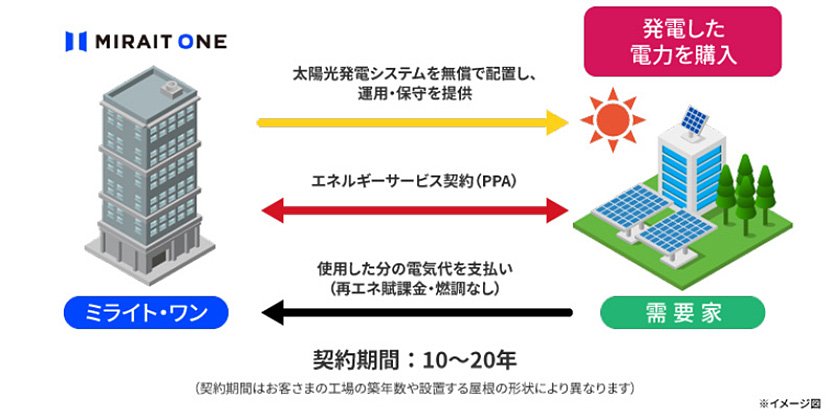

PPA(売電事業)とは、再生可能エネルギーの電源を所有しているサービス事業者が、電力を購入する企業(需要家)と直接契約を結ぶことを指す。

PPAには、需要家の敷地内に太陽光発電設備を設置する方法と、敷地外に設置した設備から需要家へ電力が供給される方法の2種類がある。どちらにせよ、PPAではサービス事業者が運用・保守をおこなうため、自社ですべて実施するよりもコストを下げられる点がメリットになる。

株式会社ミライト・ワンでは「グリーンエネルギー事業」においてPPA事業を提供している。ミライト・ワンが太陽光発電システムを無償で配置し、運用から保守までを一貫して実施するサービスとなる。詳細は、以下のサイトを参考にしてほしい。

遠隔地の設備から自己託送する

自己託送とは、遠隔地の自社発電設備で発電された電気を、送配電ネットワークを使って送電する仕組みのことを指す。

自社に設備のためのスペースがなくても再生可能エネルギーを利用できるようになるため、ニーズが高まっている。また、自己託送による消費電気には燃料調整費や再エネ賦課金が必要ないため、コストを抑えられる点もメリット。

株式会社ミライト・ワンでは、再生可能エネルギーの導入推進に向けた自己託送の実証運用を実施している。ミライト・ワンがソルコムグループの倉庫屋根に太陽光発電設備を設置。発電した電力を別の場所にある支店へと供給している。詳細については、以下のサイトを参考にしてほしい。

再生可能エネルギーの導入推進に向けた「自己託送」の実証運用をミライト・ワン グループで開始

電力小売事業者から再生可能エネルギーを購入する

電力小売事業者からの購入もひとつの方法で、ほかの手段よりも手軽に再生可能エネルギーを調達できる。

例えば株式会社ミライト・ワンでは、「グリーン発電所建設・販売事業」を通じて、再生可能エネルギーを提供。

静岡県の富士宮太陽光プラントで発電した再生可能エネルギーを、再生可能エネルギー100%の導入を目指すワタミエナジー株式会社へ供給している。詳細については、以下のサイトを参考にしてほしい。

まとめ

自然界に常に存在し、枯渇することがない再生可能エネルギーは、化石エネルギーのように発電時にCO2を排出せず、国産エネルギーの安定供給を実現する。

再生可能エネルギーの調達や設備導入にはコスト面などで課題が残るが、カーボンニュートラルの実現に向けて、企業は取り組みを推進する必要がある。

株式会社ミライト・ワンは、太陽光発電システムの導入や、PPA、自己託送などを通して、企業による再生可能エネルギーの調達を支援している。詳細は以下のサイトを参考にしてほしい。

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年