ZEB(ゼブ)とは?種類ごとの定義、メリットと注意点などをわかりやすく解説

目次

- ▼1. ZEBとは

- ・ZEBとZEHの違い

- ・ZEBで使われる技術

- ▼2. ZEB化が求められる理由

- ・【2025年4月施行】建築物省エネ法の改正

- ▼3. 【種類別】ZEBの定義

- ・ZEB(ゼブ)

- ・Nearly ZEB(ニアリーゼブ)

- ・ZEB Ready(ゼブレディ)

- ・ZEB Oriented(ゼブオリエンテッド)

- ▼4. 非住宅建築物におけるZEBの割合

- ▼5. ZEB化するメリット

- ・光熱費の削減

- ・快適性・生産性の向上

- ・不動産価値の向上

- ・事業継続性の向上

- ▼6. ZEB化する際の注意点

- ▼7. ZEB認証の手続きまでの流れ

- ・新築の場合

- ・既築の場合

- ▼8. まとめ

ZEB(ゼブ)とは、省エネや創エネによって快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指す非住宅建築物のこと。建物のZEB化によって、不動産価値や稼働効率の向上など、さまざまなメリットがある。

この記事では、ZEBの意味や求められる理由、種類ごとの定義、ZEBの割合、メリットや注意点、ZEB化に向けた流れをわかりやすく解説する。

ZEBとは

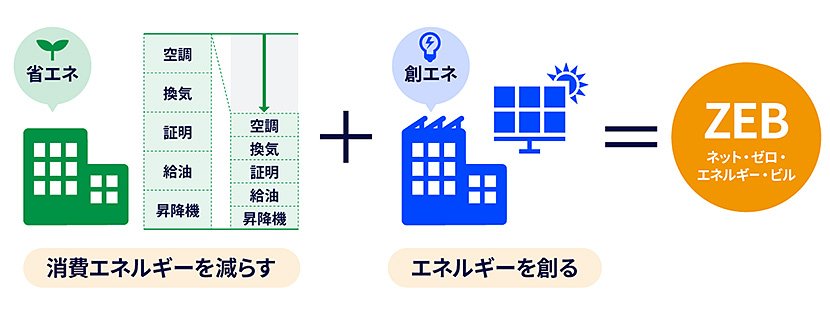

ZEB(ゼブ)とは「Net Zero Energy Building(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)」の略称で、省エネや創エネを通じて、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指す非住宅建築物のこと。

日光の遮断やエネルギーの高効率化、高断熱化などによって省エネ対策を行い、建物の屋上に設置した太陽光発電システムでエネルギーを創るよう、建築計画に組み込んでいく。

ZEBの導入によって、オフィスビルや商業施設など建物の脱炭素化が実現するとして、注目されている。

ZEBとZEHの違い

ZEBと類似した言葉として「ZEH(Net Zero Energy House):ゼッチ」がある。ZEHの定義は、次のとおり。

| <ZEHとは> 外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅 引用:ZEH・LCCM住宅の推進に向けた取組|国土交通省 |

ZEBとZEHの違いは、ZEBはオフィスビルや商業施設、学校、工場などを対象とし、対するZEHは一般住宅が対象となっている点である。どちらも省エネと創エネによって、消費エネルギーの収支ゼロを目指している考えは同じだが、建物の種類や規模に違いがある。

ZEBで使われる技術

ZEBでは「パッシブ技術」と「アクティブ技術」が利用される。それぞれの概要と例は、以下の表のとおりである。

| 名称 | 概要 | 例 |

| パッシブ技術 | エネルギーを極力必要としない技術 | ・高断熱化 ・日射遮蔽 ・自然換気 ・昼光利用 |

| アクティブ技術 | エネルギーを無駄なく上手に使う技術 | ・太陽光利用 ・高効率空調 ・高効率換気 ・高効率照明 ・高効率給湯 ・高効率昇降機 |

具体的には、建物の屋上や室内、外皮(室内と屋外の境界)などあらゆる場所に、以下のような技術や設備を使用する。

● 屋上...太陽光発電システムを設置

● 室内...高効率の給湯器や照明、昇降機を利用

● 外皮...断熱性が高い外皮の導入

ZEB化が求められる理由

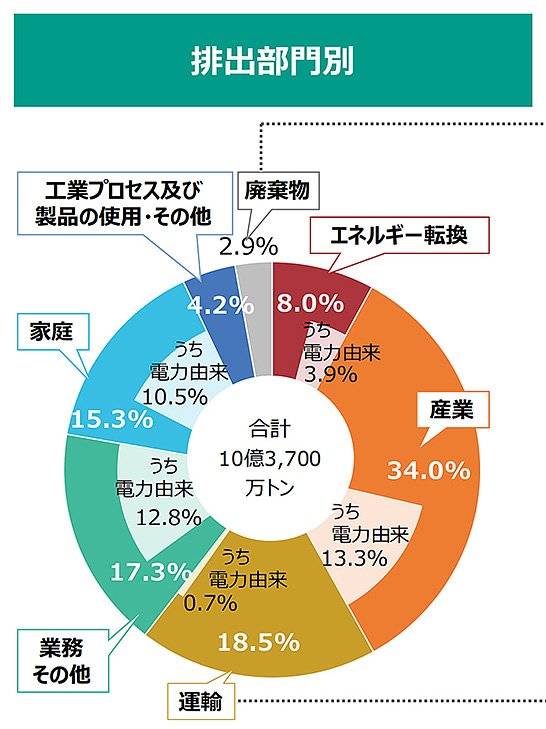

ZEB化が求められる理由は、日本の部門別CO2排出量のうち、非住宅建築物を含む「業務その他部門」におけるCO2排出量は、17.3%(2022年度)と少なくない割合を占めるからだ。これは「産業部門」の34.0%、「運輸部門」の18.5%に続いて、3番目に多い割合である。

「業務その他部門」(17.3%)は「運輸部門」(18.5%)とほぼ同じ割合となっており、CO2を含む温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させるカーボンニュートラルを達成するには、自動車だけでなくオフィスビルのような建物も脱炭素化しなければならない。

ZEBの導入推進は、「業務その他部門」のエネルギー需給構造を抜本的に改善するとして、期待されている。

【2025年4月施行】建築物省エネ法の改正

日本政府は2050年までにカーボンニュートラルを実現すると宣言しており、建築物分野にも実現に向けた取り組みが求められることから、建築物省エネ法が改正された。

2025年4月の施行後、新築物件を建てるときにZEB水準の省エネ性能を確保しなければならない。このような背景からもZEBに注目が集まっている。

【種類別】ZEBの定義

ZEBには、以下の4種類がありそれぞれ定義が異なる。

| 種類 | 概要 |

| ZEB(ゼブ) | 年間の一次エネルギー消費量が実質ゼロまたはマイナスの建物 |

| Nearly ZEB(ニアリーゼブ) | 再生可能エネルギーによって、年間の一次エネルギー消費量をゼロに近づけた、ZEBに限りなく近い建物 |

| ZEB Ready(ゼブレディ) | 外皮の高断熱化や高効率な省エネルギー設備がある、ZEBを見据えた先進的な建物 |

| ZEB Oriented(ゼブオリエンテッド) | 外皮の高性能化や高効率な省エネルギー設備に加え、省エネルギーの実現に向けて措置を講じた、延べ面積が1万m2以上の、ZEB Readyを見据えた建物 |

それぞれについて、詳しく説明する。

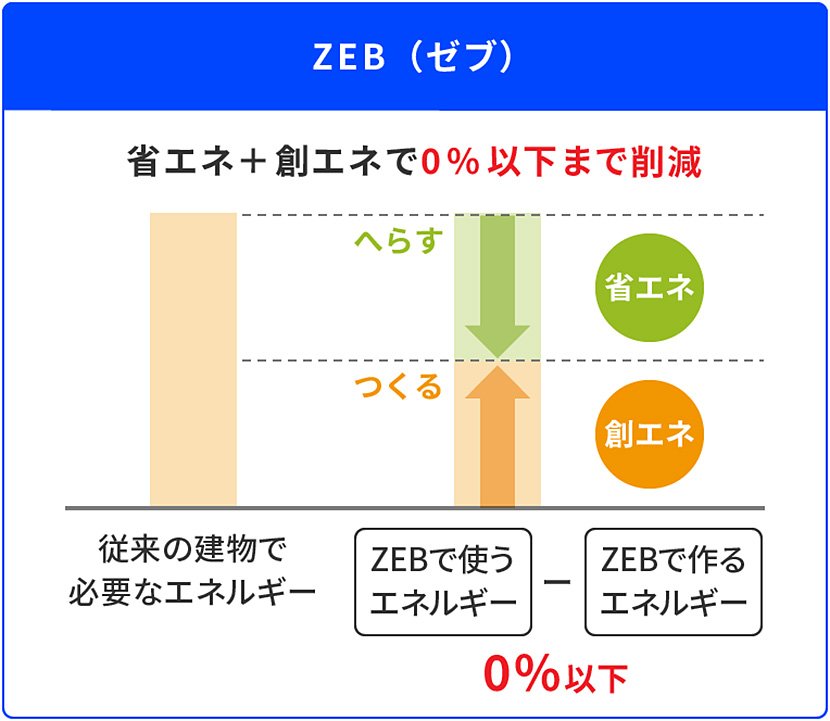

ZEB(ゼブ)

ZEB(ゼブ)は、省エネと創エネによって、基準値に対する一次エネルギー消費量削減率が100%以上を実現している建物のことを指す。エネルギー消費がゼロ以下の、環境負荷がない理想的な建物だといえる。

なお、創エネとは文字通り、建物で生みだすエネルギーのことである。

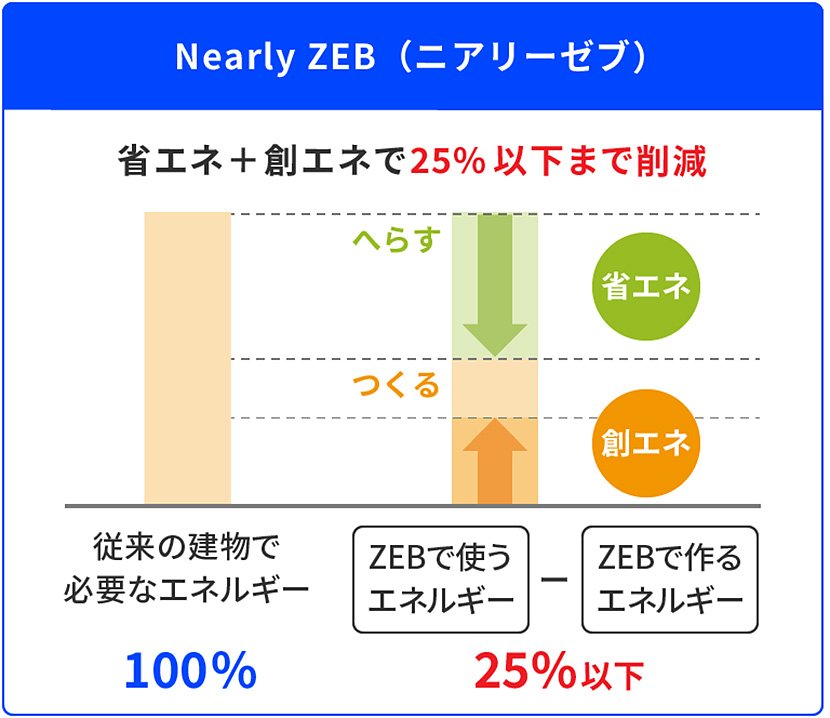

Nearly ZEB(ニアリーゼブ)

Nearly ZEB(ニアリーゼブ)は、基準値に対する一次エネルギー消費量削減率が75%以上を実現している建物となる。

省エネ対策を実施するだけでなく、太陽光発電の導入などでエネルギーを生み出していて、ほかの種類と比べてZEBに近い建築物といえる。

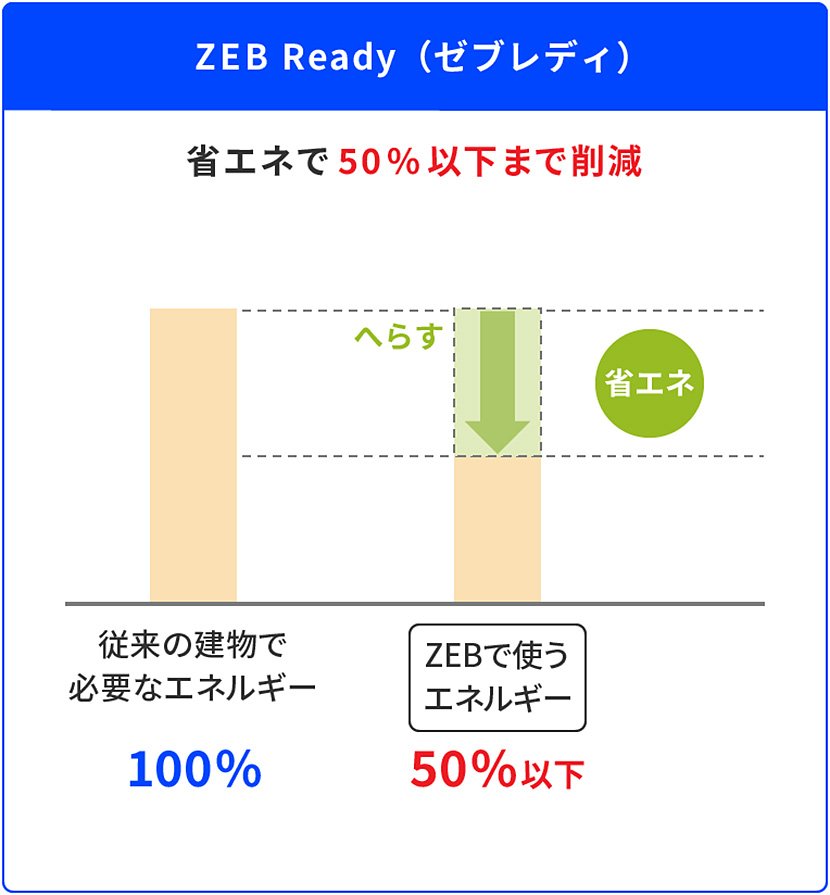

ZEB Ready(ゼブレディ)

ZEB Ready(ゼブレディ)は、省エネによって基準値に対する一次エネルギー消費量削減率が50%以上を実現している建物のこと。将来的なZEB化を目指し、外皮性能の向上や高効率な設備の導入など、省エネ対策を実施している。

既存のビルをZEB Ready化することも少なくない。

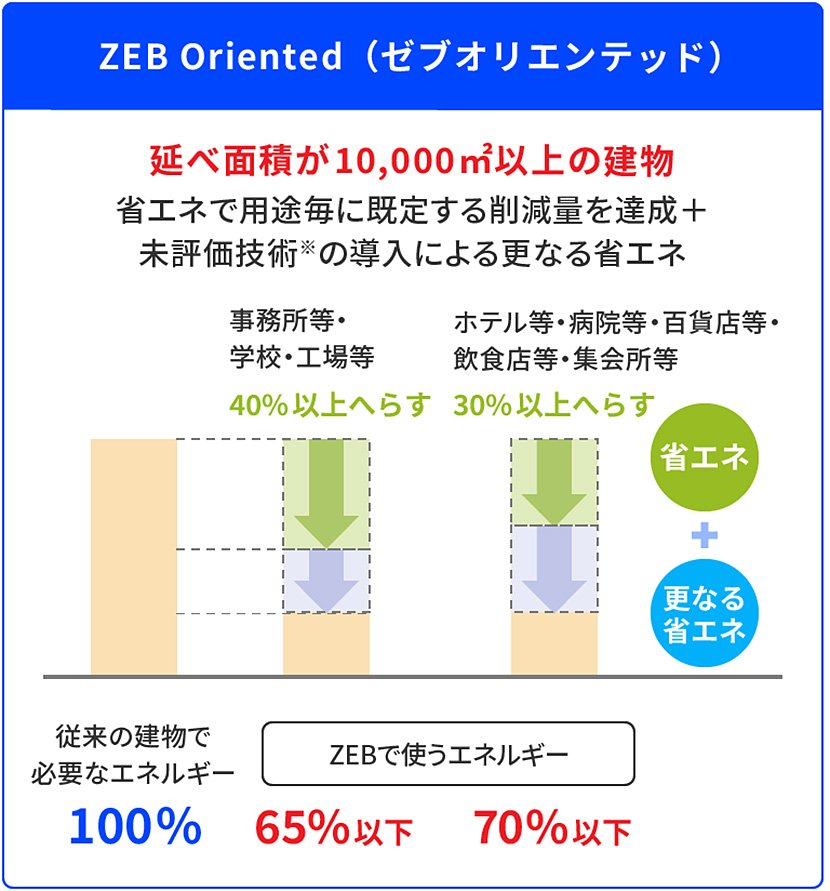

ZEB Oriented(ゼブオリエンテッド)

※WEBPROにおいて現時点で評価されていない技術

ZEB Oriented(ゼブオリエンテッド)は、延べ面積が1万m2以上の、ZEB Readyを見据えた建築物だ。基準値に対する一次エネルギー消費量削減率は、以下の表のように建物の種類によって異なる。

| 建物の種類 | 基準値に対する一次エネルギー消費量削減率 |

| オフィス・学校・工場など | 40%以上 |

| ホテル・病院・飲食店など | 30%以上 |

経済産業省の資料によると、1万m2以上の大規模建築物は、非住宅建築物におけるエネルギー使用量の3割以上を占めているため、ZEB化の推進が強く求められる。

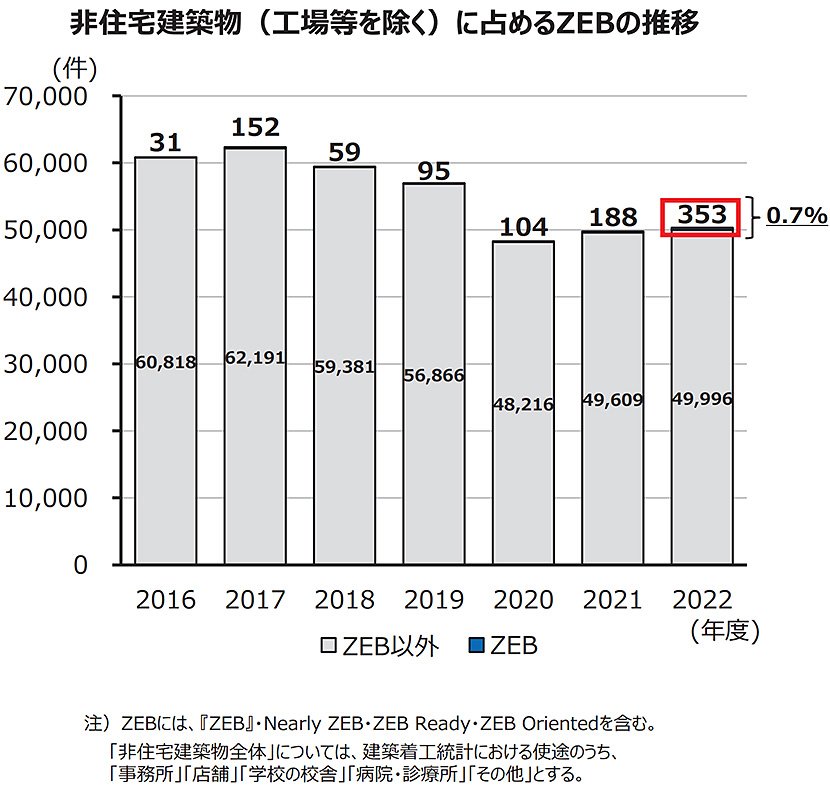

非住宅建築物におけるZEBの割合

経済産業省の資料によると、ZEBの件数は増加しているものの、非住宅建築物の着工数に対するZEBの実績数は極めて低い水準となっている。

2022年では約5万件の非住宅建築物数に対し、ZEBは353件とわずか0.7%しか着工されていない。なお、ここでいう「ZEB」には、上述した4種類すべてが含まれている。

一般的に建築物は、50年以上残り続けるといわれている。ZEB化できなければ、長期間にわたり建物からCO2を排出し続けることになってしまう。

カーボンニュートラルの実現に向けて、企業はZEBを導入するメリットを正しく理解して検討していかねばならない。

ZEB化するメリット

企業が建物をZEB化する4つのメリットを見てみよう。

● 光熱費の削減

● 快適性・生産性の向上

● 不動産価値の向上

● 事業継続性の向上

光熱費の削減

ZEB化を実現すると、エネルギー消費量の大幅な削減により、光熱費を削減できる点が大きなメリットである。

環境省によると、延べ面積が1万m2程度の事務所ビルにおいて、ZEB Readyで50%の省エネを実現した場合、標準的なビルと比較して40〜50%の光熱費の削減につながる。

快適性・生産性の向上

ZEB化によって、ビルの快適性や生産性が向上する。

オフィスビル内で省エネ対策というと、暑い夏にクーラーの設定温度を下げるなど「我慢」を強いられるイメージがあるかもしれない。

しかし、ZEBでは建物の外皮の高断熱化や遮熱性能などの技術によって、快適な室内環境が実現する。ZEB化された快適なオフィスビルや工場で働く従業員の仕事に対する意欲向上など、生産性にも貢献するだろう。

不動産価値の向上

ZEB化を進めることで、不動産価値の向上が期待できる。その理由として、近年は環境に配慮した建物が高く評価される傾向にある点が挙げられる。

たとえば、環境に配慮したビルでは、新規成約賃料が向上することもあるため、ZEB化によってかさんだ初期投資費用を回収できることが見込まれる。

今後は全産業において省エネ対策の規制が強化されていくと考えられるため、ZEB化に取り組んでいなければ、将来的に省エネ基準を満たしていないとして、建物の評価が下がるリスクも考えられるだろう。

事業継続性の向上

ZEBの実現によって、事業継続性が向上する。

たとえば、商業施設ではテナント誘致の競争力が高まり、近隣住民から評価されるようになると考えられる。またエネルギーを創出するZEBでは、災害時でも電気が利用でき避難場所としても機能するため、災害時のリスク対策になり事業継続性や地域の安全に貢献する。

株式会社ミライト・ワンは、省エネと創エネ設備を備えたZEBを実現するための「ZEB・スマートビルソリューション」を提供している。ZEBの計画から施工、保守やさらなる省エネサポートも実施している。詳しくは以下のサイトを参考にしてほしい。

ZEB化する際の注意点

建物をZEB化する際、他の省エネルギー基準相当の建物と比較する場合に、コストの増加は避けられない課題である。

環境省の資料によると、ZEB Readyは約9〜18%の建築コストの増加が見込まれる。具体的には、オフィスビルは約10%、スーパーマーケットは約18%の建築コスト増加につながるといわれている。

ZEBではとくに、高断熱化や日射遮蔽、空調設備など、パッシブ・アクティブ技術分の経費がかさむと考えられる。

予算が問題でZEB化に取り組むのが難しい場合、国や自治体の補助金事業を利用できる場合もある。詳しくは、以下の記事を参考にしてほしい。

ZEB認証の手続きまでの流れ

ZEB化を実現し認証を取得するまでの流れを、新築と既築別に紹介する。

新築の場合

新築の場合、主に以下の手順で進めていく。

1. ZEBの基本設計...建物に必要な設備、デザインなどを洗い出す

2. ZEB設計の事業者公募...依頼する事業者を選定する

3. ZEB詳細設計...詳細な図面や仕様書を作成する

4. ZEB認証手続き...ZEB実現のための評価を行う

社内にZEBに詳しい従業員がいない場合、専門的な知識を持った「ZEBプランナー」に相談するのも一つの方法だ。ZEBプランナーとは、一般社団法人環境共創イニシアチブによって認可された、ZEB実現のための業務支援を行う事業者のことを指す。

2023年4月、株式会社ミライト・ワンは、ZEB実現に向けた相談窓口を有し、ZEB導入のコンサルティングから設計・建設などを行う企業として、ZEPプランナー認証を取得している。これまで企業のDXや幅広い社会インフラ領域における課題解決に向けて培った現場力を生かし、ニーズに合致した新築・既築建物のZEB化を提案している。

提案時にはZEB化だけではなく、たとえば、統合ネットワークやロボット活用を前提としたファシリティなど、スマートビルにおいて建築設計時に考慮しておきたい点も盛り込んでいる。詳しくは以下のサイトも参考にしてほしい。

関連リンク

2023年4月27日 ZEB(ゼブ) Net Zero Energy Building(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の プランナー認証取得

既築の場合

既築の場合も、基本的な流れは新築と同じになる。

ただし、既築ではZEB化が難しい場合があるため、事前に「ZEB化可能性調査」を実施する必要がある点に注意しよう。

株式会社ミライト・ワンでは、既築ビルに後付けできる各種設備の提案も行っている。まずは一度、次のサイトから相談してみてほしい。

まとめ

脱炭素社会を実現するには、産業部門や運輸部門だけでなく、オフィスビルなどの非住宅建築物が含まれる「業務その他部門」においても、取り組みを進めなければならない。

そこで、さまざまな省エネや創エネ技術を建設計画の段階から取り入れてZEBを実現し、建物で消費するエネルギー収支を限りなくゼロに近づけていく必要がある。

株式会社ミライト・ワンは、ZEBプランナー認証を取得し、建物の環境やお客様のニーズに合わせて最適な方法を提案し、ZEB登録申請までサポートしている。詳しい内容は以下のサイトで紹介しているので、参考にしてほしい。

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年