- HOME

- Beyond X 最前線

- わずか1日で建設、大幅なコスト削減が可能な3Dプリンタ住宅

わずか1日で建設、大幅なコスト削減が可能な3Dプリンタ住宅

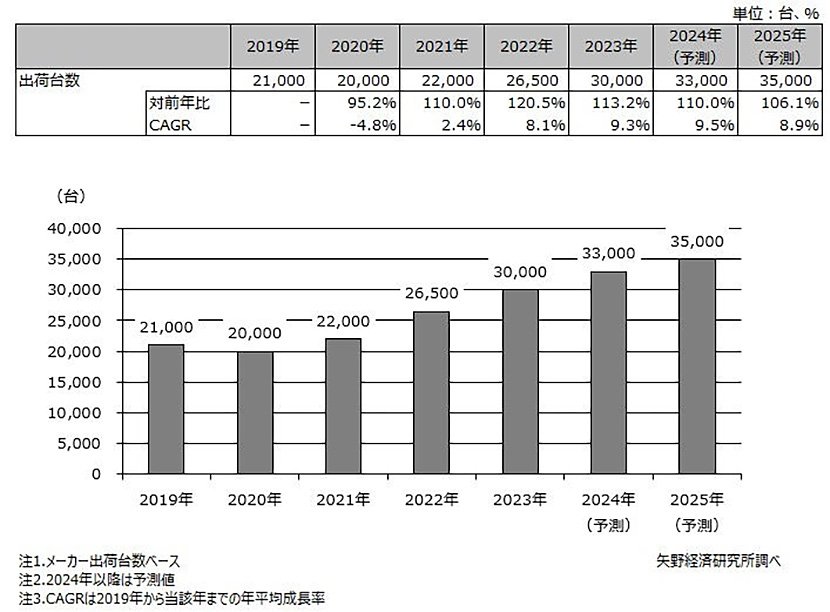

産業用3Dプリンタの世界市場における成長が続いている。2024年5月に矢野経済研究所が発表した、産業用3Dプリンタ世界市場に関する調査によれば、2023年の産業用3Dプリンタの出荷台数は30,000台で、前年比113.2%の伸びとなっている。同研究所では産業用3Dプリンタ世界市場規模(メーカー出荷台数ベース)は、2019年から2025年まで年平均成長率(CAGR)は8.9%で推移し、2025年にはメーカー出荷台数が35,000台になると予測している。

(図1)産業用3Dプリンタ世界市場規模推移と予測(出典:矢野経済研究所)

日本初の3Dプリンタ住宅

そんな中、3Dプリンタの用途は、住宅建設にも広がっている。兵庫県西宮市のセレンディクスは、2022年3月、愛知県小牧市の百年住宅(小牧工場)にて、日本初となる3Dプリンタによる住宅「serendix10」(スフィアモデル)を完成させた。

(写真1)23時間12分で施工が完了した「serendix10」(スフィアモデル) (出典:セレンディクス)

この住宅は、3Dプリンタメーカー2社と共同で躯体を出力。躯体は約20トンあったが躯体の組み上げは3時間で完了。防水処理や開口部等の住宅施工を23時間12分で完了した。

セレンディクスは、2022年10月に「serendix10」の一般販売を開始。初回販売6棟(本体販売価格 330万円/税込)は、即完売した。

さらに同社は、2023年7月25日、日本初となる二人世帯向け3Dプリンタ住宅「serendix50」を竣工した。この住宅の延床面積は50㎡で最大の高さは4mとなっている。

(写真2)日本初となる二人世帯向け3Dプリンタ住宅「serendix50」(出典:セレンディクス)

「serendix50」は、「serendix10」の発表後、60代以上の夫婦世帯から終の棲家として一般住宅仕様の3Dプリンタ住宅を熱望する声が多く寄せられたことを受け、慶應義塾大学KGRI環デザイン&デジタルマニュファクチャリング創造センターと共同プロジェクトとして始動。KAPが構造設計を担当し、施工は立尾電設、百年住宅、ナベジュウによるオープンイノベーションで行い、開始からわずか44時間30分で完成した。

大林組は3Dプリンタ実証棟「3dpod」を発表

大手ゼネコンの大林組も2022年5月から、大林組技術研究所において3Dプリンタによる建屋建設を開始し、2023年 4月25日、3Dプリンタ実証棟「3dpod」の完成を発表した。

(写真3)3Dプリンタ実証棟「3dpod」(出典:大林組)

「3dpod」の「pod」とは、蚕(かいこ)の「繭(まゆ)」、豆の「さや」といった意味。壁や天井など建物の平面形状がピーナッツの「さや」のような形をしていることや、建屋の外観が3Dプリンタ建築ならではの有機的な球状の「繭」のような形をしていることが名前の由来となっている。

「3dpod」は、セメント系材料を用いた3Dプリンタによる建築物として、国内で初めて建築基準法に基づく国土交通大臣の認定を取得した構造形式の建屋。壁や床といった地上構造物のすべての部材に3Dプリンタを用いており、壁は現地で直接プリントを行っている。電気、空調、水道などの設備に加え、室内には断熱も施している。

大林組は、2014年から建設用3Dプリンタの研究を開始。鉄筋や鉄骨を使用しない3Dプリンタ用特殊モルタルや、超高強度繊維補強コンクリート「スリムクリート」による構造形式を開発し、2019年には、建築物や土木構造物での利用を想定したシェル型ベンチを試作。この実験用モックアップの試作を経て、建設用3Dプリンタの実用化を目指した。そして、2022年5月、建築基準法が定める建築物の建設プロジェクトをスタートし、「3Dプリンタ実証棟」の建設に着手。2023年3月に「3dpod」が完成した。

同社は複雑なデザインや強度・耐久性を備えた構造物を実現できるセメント系材料を用いた3Dプリンタ建設の研究をさらに進め、多様なニーズに応えるとともに、建設技術の未来を拓く技術となるよう、今後も技術開発を進めていくという。

また同社は、R3西湘海岸岩盤型潜水突堤整備工事(神奈川県中郡大磯町)において、新たに設置する潜水突堤の一部に、大型構造物としては国内で初めて、3Dプリンタで製作したプレキャスト(PCa(Precast Concrete):工場の設備で生産すること)部材を適用した。

設置する潜水突堤は、幅約16m、長さ約42m、高さ約3~7mの大型構造物であり、その先端摺付部は3次元的に滑らかに変化する形状。先端摺付部は、既存の工法では多数のPCaパネルを必要とし、最大35.5tの超重量物となるため、施工の安全性や品質管理の面で課題があった。そこで、建設用3Dプリンタを用いて外殻をつくり、同社が開発したスリムクリートを内部に充填する独自の工法によりPCaブロックを製作することで、施工の安全性と施工品質が向上した。加えて、搬入や荷下ろし、組み立て作業の簡素化により、工期短縮と省人化も実現した。

(写真4)3Dプリンタで製作したPCa部材(出典:大林組)

3Dプリンタによる鉄道施設の建設を目指すJR西日本

JR西日本では、3Dプリンタによる鉄道施設の建設を目指している。同社の100%出資の子会社であるJR西日本イノベーションズは、今年の5月、セレンディクスに出資を行い、資本業務提携を行っている。JR西日本イノベーションズはこの提携を通じて、鉄道施設の建設に関する施工の効率化とコストの削減を図ることを目指している。

セレンディクスが保有する3Dプリンティング技術を、駅舎やその他鉄道施設の建築に応用することで、施工期間の大幅な短縮と、これに伴うコスト削減を目指している。また、労働力不足が課題となる中でも、着実に鉄道施設の更新を進めていくことで、鉄道の持続性を高めていくことも期待している。

3Dプリンタによる住宅建設を支援する広島県

自治体として、3Dプリンタによる住宅建設を支援しているのは広島県だ。同県は、現在、新たなデジタル技術やビジネスモデルを活用し、産業や地域における課題解決に向けた実証活動などを支援する「ひろしまサンドボックス」を実施している。その一環で、大林組の「スリムクリート」を使用した実証実験を5月27日から広島県で実施している。

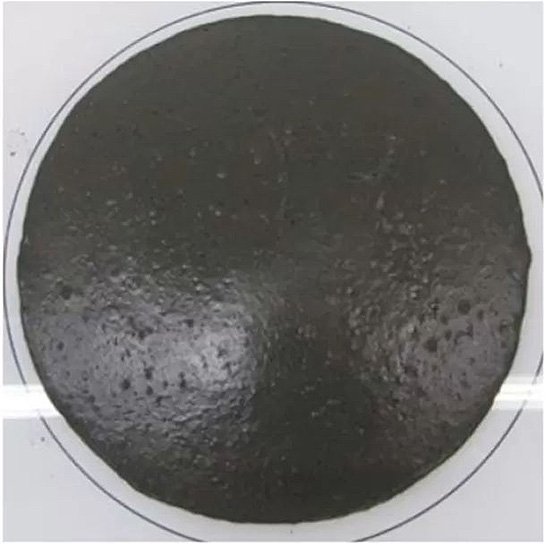

「スリムクリート」は、超高強度の鋼繊維を含んだ、単独でも構造物として使用できるセメント系材料。3Dプリンタで出力した躯体の内部に、同素材を充填することで、鉄筋や鉄骨を使用せずに、高い強度を実現する。これにより、鉄筋コンクリートに比べ、人件費や作業工数を大幅に抑えることができ、建設コストの低減につながるという。

(写真5)「スリムクリート」(出典:大林組)

このように3Dプリンタによる建造物の建築は広がりを見せており、コストや作業工数の大幅な削減に大きな期待が寄せられている。

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年