- HOME

- Beyond X 最前線

- 東京都が展開するVLP、その内容と効果とは?

東京都が展開するVLP、その内容と効果とは?

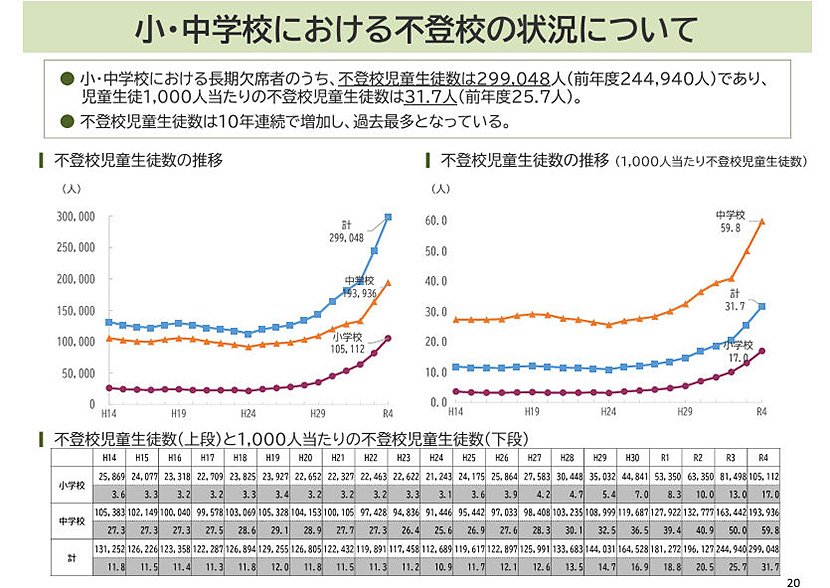

文部科学省の「問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」によれば、令和4年度の小・中学校における不登校の児童生徒数は29万9048人で過去最高となっている。この数字は前年度から5万人以上増加し、増加は10年連続となっている。

「令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」(出典:文部科学省)

このような状況の中、東京都教育委員会は、不登校などの支援が必要な子供の居場所・学びの場として、仮想空間上に「バーチャル・ラーニング・プラットフォーム」(VLP)を用意し、区市町村に提供する取組みを令和4年度から開始した。ここでは、その内容と効果をレポートする。

東京都のVLPには、現在、28の自治体が参加

東京都のVLPは、令和4年度に新宿区教育委員会と連携し、デモ運用を実施。令和5年度から本格運用を開始し、新宿区、墨田区、渋谷区、中野区、杉並区、八王子市、狛江市、多摩市が参加した。

令和6年度は、新たに千代田区、台東区、江東区、品川区、大田区、豊島区、北区、荒川区、足立区、江戸川区、立川市、府中市、小金井市、小平市、国分寺市、国立市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、日の出町が加わり、全部で28の自治体が参加している。

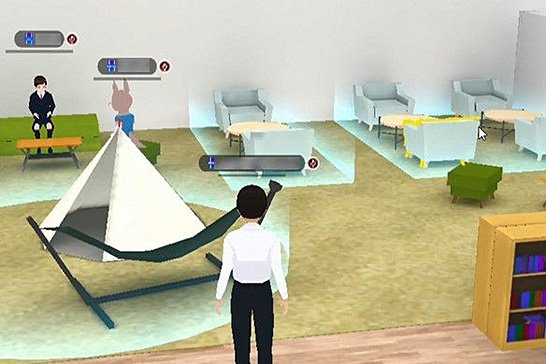

VLPでは、不登校や教育支援センター(適応指導教室)等への参加が断続的になっている児童・生徒、および日本語指導が必要な児童・生徒に対して、オンライン上の仮想空間を活用した新たな居場所や学びの場を提供する。VLPは3Dのメタバース空間により構築されたバーチャル空間で、参加者はアバターを操作し、コミュニケーションを行うことができる。

株式会社JMCがVLP事業の事業プロモーターとして東京都と協定を締結し、VLPの構築や運営の支援を実施。大日本印刷やレノボ・ジャパンが事業協力者として、オンライン支援員の配置やメタバース空間の保守・運用、学習コンテンツの提供を行っている。

VLP上には、教室スペース、学習スペース、おしゃべりスペース、展示スペースなどを備えている。TeamsやZoomと連携し、オンライン授業が実施可能で、少人数でのグループトークや1対1での面談が可能だ。

朝の会や授業に使う「教室エリア」(出典:大日本印刷)

少人数でのグループトークが可能な「グループトークエリア」(出典:JMC)

生徒が自分の作品をプレゼンできる「展示エリア」(出典:JMC)

VLPでは近くのアバター同士で気軽な会話が可能で、アクションボタンを通してジェスチャーによる感情表現ができる(出典:JMC)

自学自習用Web教材も用意され、「デキタス」は、小1~中3までの5教科に対応した、教科書対応学習システム。学校の学習内容の理解を目的に開発され、教科書内容に沿った授業動画や演習問題がラインナップされ、既習・未習分野のさかのぼり・さきどり学習機能等を搭載する。

そのほか、自学自習用Web教材としてはプログラミング教材、基礎学力定着・向上のためのクラウド型ICT教材なども用意されている。

VLPの効果

VLPは、運用開始から2年目を迎えているが、特に以下の点で評価されている。

・3Dメタバースの活用により、子供たちの興味・関心が高く、コミュニケーションが取りやすい。

・オンライン支援員によるサポートにより、子供たちの気持ちに寄り添った適切な伴走ができる。

また、実施した自治体からは、通室できていなかった児童・生徒が、VLPの活用をきっかけに通室できるようになった、日本語支援においては、音声だけでははなく、文字も使いながら会話できるので、発語や聞き取りに自信のない生徒も積極的に会話に参加できたといった声が寄せられたという。

その結果、一部の自治体では、「出席認定」につなげるなどの確かな成果が得られ、学べる「第三の場所」としての手ごたえがあるという。

渋谷区は「バーチャルけやき」を展開

渋谷区は、初年度からVLPに参加しており、不登校児童・生徒にとって安心して利用できるオンラインの居場所として「バーチャルけやき」を提供している。運営時間は平日の10時~15時だ(入室は8時~18時まで可能)。活用用途としては、心理士への相談、ドリル学習及びけやき指導員への学習の質問、けやき教室の様子を配信、毎週水曜日のミニレクリエーション、東京大学先端科学技術研究センターによるイベントなどだ。

渋谷区のVLP周知のリーフレット(出典:渋谷区)

令和4年度に参加した児童・生徒数は、適応指導教室に通っている児童・生徒30名、不登校で各校から希望および推薦する児童・生徒7名、不登校プログラムに参加した児童・生徒15名だ。

同区では、この取組みの成果として、VLPでのコミュニケーションを通して、リアルのけやき教室に興味をもち、入室にいたった生徒がいることや、家から一歩も出られない状況でも、バーチャル上でのコミュニケーションを取ることができた点を挙げている。オンライン支援員が常にいてくれることが安心感につながったという。

また、不登校児童・生徒への1つの支援として提示がしやすいような、利用申請の形式をより簡易にしたことにより、学校もVLPを紹介しやすいといったメリットもあるという。

一方で課題もある。初めは面白がっていた児童・生徒もだんだん利用が少なくなる傾向があるという。そのため、渋谷区ではけやき教室発信のレクリエーションのほか、東京大学先端科学技術研究センターと連携したプログラムの発信を行い、継続して利用できるようにすることや、イベントがバーチャル空間に終始するのではなく、リアルな世界とつながるようなプログラムを組んでいくという。

今後、東京都のVLPの取組みにおいてノウハウが蓄積されていけば、他の都府県にも横展開することが可能になるだろう。

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年