- HOME

- Beyond X 最前線

- イオンとニトリが進める店舗DXとは

イオンとニトリが進める店舗DXとは

顧客体験(CX)や従業員体験価値(EX)の向上、および人材不足対策として、大手流通各社では店舗DXに取り組んでいる。ここでは、イオンリテールとニトリホールディングスの取り組みを紹介する。

AIを活用したEXに取り組むイオンリテール

イオングループのGMS(総合スーパー)事業の中核を担い、「イオン」や「イオンスタイル」などを展開しているイオンリテールは、2022年と2024年、EXを高める取り組みとして、AIを活用したソリューションを導入した。

具体的には、2022年7月に、「イオン」「イオンスタイル」の約350店舗に「AI ワーク」と「MaIボード」を展開した。

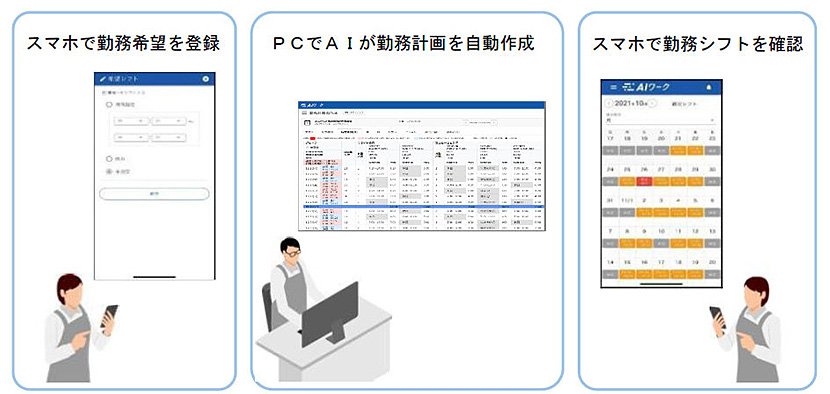

「AIワーク」は、チームの勤務計画を自動で起案するシステムで、勤務希望提出と勤務シフトの確認を携帯端末から、いつでも行えるというものだ。これにより、従業員の勤務計画作成を低減することが狙いだ。

「AIワーク」では、従業員一人ひとりの勤務パターンをシステムに入力してモデルを作成。その後、実際の勤務希望と月間労働時間をもとに、AIが自動で適切な勤務計画を起案する。勤務パターンだけではなく、各自の職能もデータ化することで、チームの課題が把握しやすくなり、補充人員の確保や技能教育などをスムーズに行うことができるという。

(図1)「AIワーク」の利用イメージ(出典:イオンリテール)

2022年6月に約60店舗で試験導入した結果、利用部門の勤務計画作成時間が70%低減されたほか、勤務希望の申請や勤務計画の確認を携帯端末上でできるようになり、勤務計画に関わる紙の使用量を90%削減できたという。

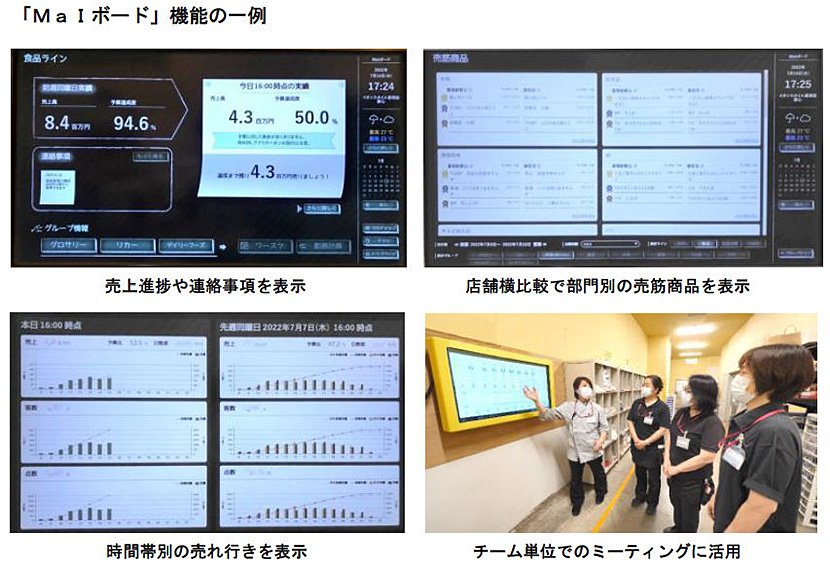

一方、「MaIボード」は、連絡ノートや掲示板などのアナログな情報共有ツールに替わり、デジタルサイネージでチーム内の情報共有を行うもの。画面から業務連絡や作業の確認ができ、コミュニケーションをより円滑にする。また、営業数値やチラシ情報のほか、近隣店舗との比較や好調商品など、「改善のヒント」となる情報も常時更新される。こうした情報をミーティングで共有することで、チームメンバーから改善プランが生まれやすくなり、自分たちで考えたプランが成果に結びつくと「やりがい」にもつながるという。

(図2)「MaIボード」の機能例(出典:イオンリテール)

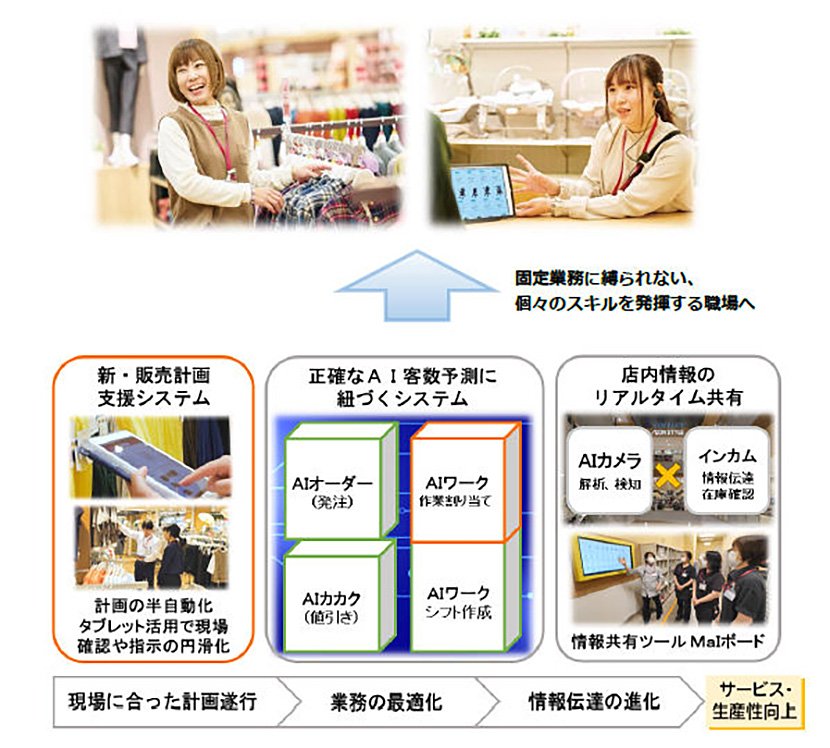

さらに同社は、2024年4月、AIによる「ワークスケジュール自動作成機能」と「新・販売計画支援システム」を実装した。

「ワークスケジュール自動作成機能」は、「AIワーク」の機能を拡張し、AI学習により各従業員の時間帯ごとの作業割り当てを自動化する。勤務シフトやスキル、時間帯ごとに必要とされる業務内容に基づき、自動で作業割り当てを行う。先行導入している一部の部門では、ワークスケジュールの作成時間が最大で8割削減されたという。

「新・販売計画支援システム」は、販売計画の作成を半自動化するものだ。これにより、作成時間が導入前の8分の1に短縮されるほか、タブレット端末で計画の確認や編集ができるようになり、現場確認を含めた進捗管理や従業員同士のコミュニケーションがよりいっそう円滑になるという。

同社は店舗DXとしてシフト作成や発注、値引き業務に対しAIを取り入れたところ、精度が高まり固定業務が削減された。それだけではなく、AIの提案をベースにもう一段精度を高める考え方が生まれたり、改善活動へのモチベーションが高まったりといった効果が出ているという。

(図3)イオンリテールのAIを活用した店舗DX(出典:イオンリテール)

内製化によりDXを進めるニトリ

ニトリホールディングスは、2032年に3000店舗、売上高3兆円という目標に向け、「製造物流IT小売業」というビジネスモデルを掲げてDXに取り組んでいる。

「製造物流IT小売業」は、物流機能とITを掛け合わせ、商品の企画や原材料の調達、製造・物流・販売に至るまでの一連の過程を、中間コストを極力削減しながらグループ全体でプロデュースするビジネスモデルだ。ITが基盤で、システムの企画・開発・導入・運用・管理は、自前主義で内製化に取り組んでいる。CXを高めるべく、ニトリネットやニトリアプリのシステムも自前で構築している。

IT部門で内製化を進めるメリットは、システム面での対応スピードが向上すること、コストが抑えられること、社内にノウハウが蓄積することの3つだという。

同グループのCX向上において、大きな役割を担っているのが、2000万人のユーザーが利用するニトリアプリだ。このアプリにおいても、新機能を内製化し、ビジネススピードの向上を図っている。

ニトリホールディングスでは2022年4月、情報システム・業務システムを「ベース(基盤)」として、小売業の先例にとらわれない新技術の積極的活用を図り、ニトリグループ全体としてのDXを加速するため、ニトリデジタルベースという会社を設立している。

ニトリデジタルベースには、DXによる新たな購買体験の提供、グループの強みである広範なバリューチェーンの効率化を実現することが期待されている。

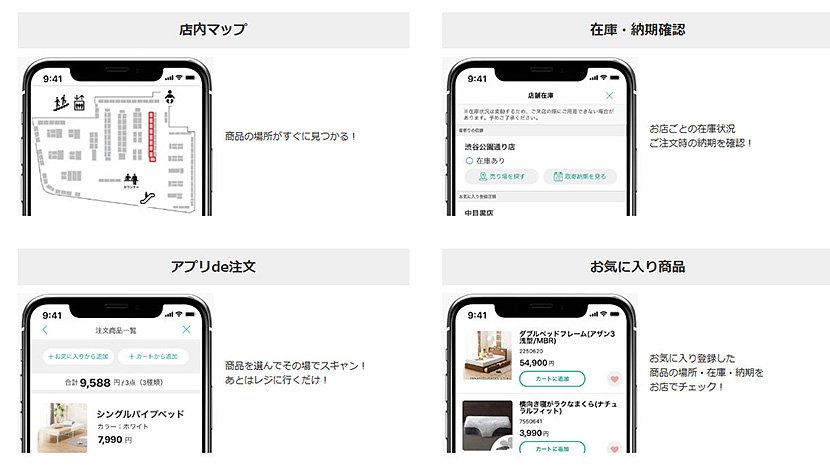

ニトリアプリの機能の1つである「アプリde注文」も、同社の開発プロジェクトによって提供された。

「アプリde注文」は、店舗で取り寄せたい商品を見つけたら、ニトリアプリ内にある「アプリde注文」のタブをタップし、その商品のバーコードをスキャンすると、画面に注文リストが作成される。商品の受け取り日と受け取り方法を指定し、レジに行って会計するだけで、取り寄せ注文の手続きが完了する。これにより、取り寄せ注文の手続きに要する手間を削減させている。

(図4)「アプリde注文」の機能

(図5)ニトリアプリで提供されている機能

「アプリde注文」では、会計の前までの手続きをアプリ内で済ませることができ、サービスカウンターに行く必要がない。カウンターでの店舗従業員とのやり取りや伝票の記入も不要になる。特に、複数階にわたって出店している店舗での使用頻度が高いという。

SCM刷新プロジェクトもニトリデジタルベースのプロジェクトの1つだ。このプロジェクトでは、商品の需要予測から発注計画までの工程で必要な数量を自動的に算出するシステムを構築する。過去の売上データ、在庫データ、輸送日数、セール・販売促進計画などのイベントといったデータを係数化し、事前に設定・登録すると、各商品の「どの時期に、どの程度の数量が必要となるか」という予測が店舗別に自動計算される。それに連動して生産計画・在庫計画・発注計画の数量も算出されるという仕組みだ。発注から出荷までのデータをサプライヤーやグループ会社と一元化するポータルサイトや、需要予測に基づいて商品ごとの発注を一括で行うシステムなど、複数の新たなシステムを開発中で、これらを導入し、連動させることで、適切な時期に適切な数量の商品が、迅速かつ効率的に供給され、過剰在庫や欠品、生産の遅延も大幅に減少することが期待されているという。

ニトリホールディングでは、このような内製化を推進するため、IT部門人材の拡充を推進している。2023年に350人程度であったIT人材を、2025年までに700人体制、2032年には1,000人体制にすることを目指すという。

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年