- HOME

- Beyond X 最前線

- 中国で進む人型ロボットの進化と低価格化の未来

中国で進む人型ロボットの進化と低価格化の未来

中国で人型ロボットの開発が大きな盛り上がりを見せている。中国の工業・情報化部が「人型ロボットのイノベーション発展に関する指導意見」の中で、「2025年までに人型ロボットの量産化を実現し、2027年までに総合力で世界の先端レベルに達する」と宣言しており、その動向が注目されている。

大きな市場が予測される人型ロボット

従来、工場や工事現場で活躍してきたロボットは、人間よりも速く安定して長距離が移動できるよう車輪やキャタピラーのような無限軌道を備えていたり、大きくて重い荷物を運べるようクレーンのような構造をしていた。

一方、近年開発が進んでいる人型(ヒューマノイド)ロボットは、一般的には人間のように二足走行で移動し、二本の手を使って作業を行う形態をしている。そのような人型ロボットの役割は、従来のロボットとは別のところにある。例えば、災害現場など危険な環境で人間に代わって救助活動などを行う場合、人型ロボットならば人間のために考案された防護服や道具、乗り物などをそのまま利用できる。瓦礫の中から被災者を助け出すようなシーンでも、人間の手のような構造ならば身体を傷つける心配も少ない。

他にも人型ロボットは、人間の生活に溶け込んで家事を支援するロボットや、工場での人材不足を補う連携作業支援ロボットなどの用途での活躍も期待されている。こうしたことから、国際市場研究機関Stratistics MRCの調査では、人型ロボットの市場規模は2021年から2028年にかけて15億ドルから264億ドルに拡大するなど、19倍近くまで増加すると予測されている。

人型ならではの役割を担うロボット開発が進む中国

このような市場予測を見据え、中国ではロボットベンチャーによる人型ロボットの開発が活発化している。現時点での中国の人型ロボット開発については、単に二足走行を安定させるレベルは完了した。今は、ここ数年でAI(人工知能)や大規模言語モデルといった技術が飛躍的に発展したことで、AIや機械学習、コンピュータビジョンなどの先進技術を搭載させた、スマート化の段階に入ったと見られている。

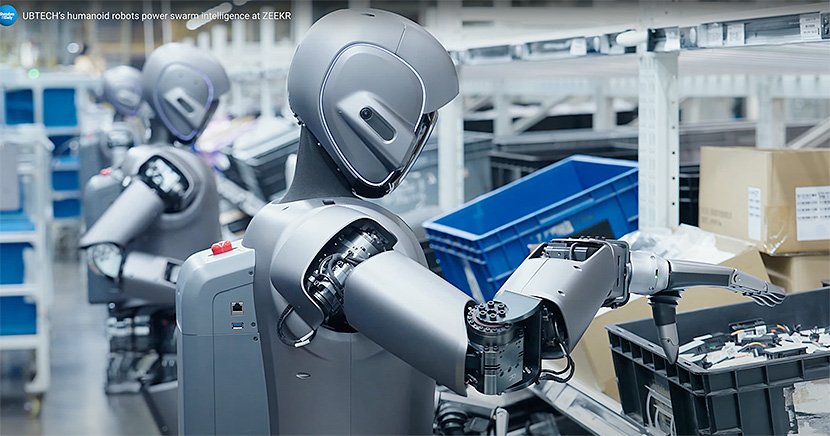

こうした状況から、前述のように人型ロボットとしての役割を担い、人間と一緒に暮らしたり働いたりする製品開発の発表が目立ってきている。例えば2025年3月には、中国のロボットベンチャーUBTECH Robotics(優必選科技)が、産業用人型ロボット「Walker S1」の実地訓練が新たな段階に入ったと発表。EV(電気自動車)メーカーZEEKR(極氪)の工場で、複数のロボットに連携動作をさせる「群知能(Swarm Intelligence:SI)」技術を導入した。そこでは、数十台のWalker S1が、最終組立や計器類の取り付け、品質検査、ドアの装着といった複雑な現場に配置され、互いに協調しながら仕分けや運搬、精密組立など多くの作業をこなす協働訓練を受けているという。

また、UniX AI(優理奇科技)は、家庭内で洗濯やハンバーガー作り、皿洗い、そして子どもの家庭教師もこなす家事ロボットを開発。家の中に散らばった衣類を自動的に検知し、拾い上げて洗濯機まで運ぶことや、食後の皿を回収して洗浄したり、床を掃除したりすることもできるという。

(写真1)EV工場で連携作業の訓練を受ける産業用人型ロボット「Walker S1」(出典:UBTECH Roboticsが公開したYouTube動画より抜粋)

二足走行に拘らず低価格化を目指す人型ロボット

中国の人型ロボットは性能向上もさることながら、低価格化にも注目が集まっている。一昔前まで、人型ロボットは1体当たり100万元、日本円で2000万円を下らなかったが、例えば、Unitree Robotics(宇樹科技)が量産を開始した人型ロボット「G1」の価格は9万9000元(約200万円)で、従来と比較しても10分の1程度だ。さらに、 設立からわずか10カ月で二足走行ロボットを開発したEngine AI(衆擎機器人)は、3万8500元(約77万円)で人型ロボット「SA01」を発売すると発表している。

このように、中国メーカーが人型ロボットの低価格化に踏み切れる理由の1つが、重要部品の国産化を進めていることだ。中国の人型ロボットベンチャーは、自主開発や国産化を通じて、中国国外の高性能部品への依存を減らし、コストを削減している。特に、人型ロボットに欠かせないセンサーやアクチュエーターなどの部品で改良を繰り返し、高い信頼性と精度を獲得するなど成熟度を向上させた。また、複数の機能を1つの部品に統合して部品数を減らし、生産性効率向上や組み立てコスト削減を図る動きもある。

一方で、今後もコスト削減を徹底し、一般家庭にまで人型ロボットを普及させるには、複雑な制御が必要な二足走行ではなく、より低コストで製造できるホイール走行にシフトする動きも見え始めているという。災害現場での活用といった特殊な用途以外では、やはり機能的な実用性確保へと移行するのが自然だろう。

今後はあえて人型を追求せずとも、低価格で人間とフレンドリーに共存できるロボットの量産化が、普及の鍵になるかもしれない。

(写真2)Unitree Roboticsが量産を開始した人型ロボット「G1」(出典:Unitree Roboticsが公開したYouTube動画より抜粋)

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年