- HOME

- Beyond X 最前線

- 再生可能エネルギーを活用したエネルギーマネジメント都市を目指す横浜市

再生可能エネルギーを活用したエネルギーマネジメント都市を目指す横浜市

2009年に世界銀行から、「Eco2都市」の初代6都市の1つに選定された神奈川県横浜市は、エネルギーの供給と需要を最適化し、防災性、環境性、経済性に優れた都市を目指す「エネルギーマネジメント都市」の実現に取り組んでいる。2010年には政府から「次世代エネルギー・社会システム実証地域」に選定され、民間企業との連携によって「横浜スマートシティプロジェクト(YSCP)」の実証事業を開始。再生可能エネルギーの導入や、家庭・ビル・地域でのエネルギーマネジメント、EV(電気自動車)の活用などを推進している。

HEMSからBEMS、CEMSまでデマンドレスポンスの実証実験を実施

YSCPは2010年度から2014年度まで実施され、地域全体のエネルギー管理システムについて、技術実証を行った。プロジェクトで特に注力されたのが、電気の需要量が高まる時間帯の電気料金を高く設定したり、需要が逼迫した際など特定条件時に料金を引き上げたりすることで電力の消費を抑制する、電気料金型デマンドレスポンスによるエネルギー管理だ。ピーク時の電力消費を抑えることで、電力供給設備の稼働を抑えつつ、維持管理の手間も不要にする効果が期待できる。

YSCPでは2013年度夏季に、約1900世帯を対象に電気料金型デマンドレスポンスの実験を実施。13時から16時までのピーク時間帯(デマンドレスポンス時間帯)に、通常より高い仮想の電気料金が設定され、最大で15.2%のピークカット効果が確認できたという。

また、2014年度夏季の実証実験では、HEMS(Home Energy Management System)と太陽光発電システムなどを導入した一般家庭約4200世帯のうち、約3500世帯を対象に省エネ行動実験を行い、需要者の負担を抑える誘導策や電力削減効果を検証した。その結果、9割の参加者が「HEMSの活用により節電意識が向上し、電力使用量が減った」と回答。さらに8割の参加者が、最適な電気料金プランを提案する新サービスを希望した。

さらに、住宅だけではなくビルについてもBEMS(Building Energy Management System)の実証実験を行い、地域のCEMS(Community Energy Management System)とも連携。各ビルの節電調整能力に応じて、デマンドレスポンス要請量を配分することで、最大20%超のピークカットを達成している。

(図1) YSCP実証実験の全体像

(出典:横浜市温暖化対策統括本部)

仮想発電所の構築で需要量抑制と防災用電力を確保

YSCP終了後、横浜市では、5年間にわたって行われたYSCP実証事業で培ったノウハウを、民間と連携する取り組みも行っている。2015年4月には、防災性や環境性、経済性に優れたエネルギー循環都市を目指すために、電気・機器・設備会社やエネルギー会社などが参画した、公民連携組織「横浜スマートビジネス協議会」(YSBA)を設立。2015年度は100%国庫補助金を活用して事業可能性調査および設計を行い、2016年度も同補助金を活用して機器の導入を実施している。横浜スマートビジネス協議会(YSBA)の活動は2027年3月31日までを予定している。

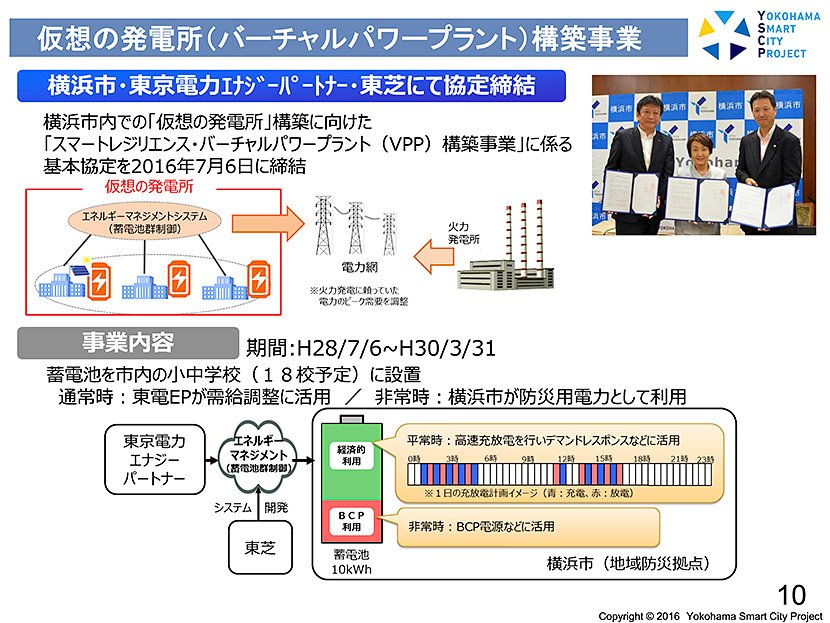

YSBAの具体的な取り組みの1つ、VPP(Virtual Power Plant;仮想発電所)構築事業では、ビルや家庭などが所有する蓄電池や発電設備、EVなどを遠隔・統合制御し、あたかも1つの発電所のように機能させた。VPPでは、ピーク時間帯の需要量を減らしたり、別の時間帯に移したりすることで、電力の負荷を平準化し発電所の維持費や設備投資を抑えることを目的としている。

横浜市が「横浜型VPP」と呼ぶ取り組みでは、災害時に防災拠点や避難場所となる公共施設に蓄電池を設置し、平常時のVPP運用に加え、停電を伴う非常時は「防災用電力」としてVPPを活用する。こうした取り組みによって、地域の防災性の向上に貢献しようとしている。

(図2)仮想発電所構築事業の概要

(出典:横浜市温暖化対策統括本部)

EVなどの活用で2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを目指す

一方、YSCPとは異なる施策として、横浜市は2003年3月に策定された「横浜市地球温暖化対策実行計画」を2023年1月に改訂。2050年の横浜市の将来像として「Zero Carbon Yokohama」を掲げ、2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロの達成を目指している。

その目標達成に向けた取り組みの1つとして、横浜市では一般公用車のEV(電気自動車)化を推進。将来的には、2030年までに市が保有する約1400台の公用車を、全てEVをはじめとするFCV、PHEVといった次世代自動車に置き換える。さらに、市内に400口の急速充電器を設置する計画も進めている。

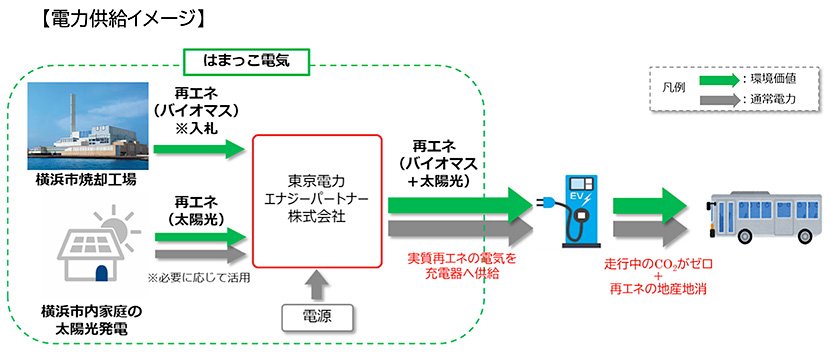

また、2025年1月には、川崎鶴見臨港バスが鶴見駅西口を発着する路線において、EVバスによる運行を開始した。EVバスの運行に必要な電気については、横浜市焼却工場の再生可能エネルギー(バイオマス)を活用した、市内事業者向け電気メニュー「はまっこ電気」を利用。通常、EVバスの充電に使用する電気が火力発電などで発電された場合、発電時にCO2が排出される。そこで、横浜市は再生可能エネルギー由来のCO2フリー電気を活用することで、EVバスの走行におけるCO2排出量を実質的にゼロとするとともに、再生可能エネルギーの地産地消を実現するという。

(図3)再生可能エネルギーを活用したEVバスの運行

(出典:横浜市 プレスリリース)

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年