- HOME

- Beyond X 最前線

- ソフトウェアでUIやUXをバージョンアップするSDV

ソフトウェアでUIやUXをバージョンアップするSDV

近年の自動車は、電動化(HEV、PHEV、BEV、FCEV)化から運転支援装置の搭載や自動運転など、さまざまな進化を見せている。一方で、ハードウェアだけではなくソフトウェアに関しても着実に進化しているようだ。それを実現するのが、販売後もパソコンのようにソフトウェアをバージョンアップして機能が追加できる「SDV(Software Defined Vehicle)」であり、自動車のUI・UXのさまざまな進化に期待が集まっている。

パソコンのように購入後に自動車の機能を追加

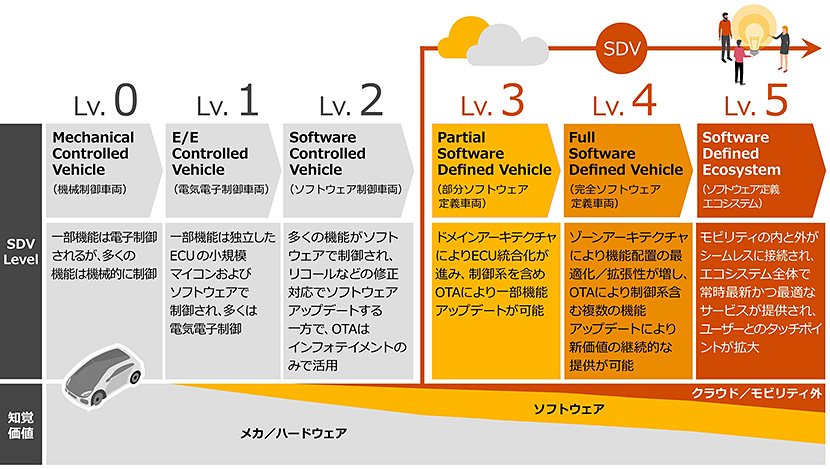

SDVも自動運転のように、技術の進化に応じてレベルが定義されている。イギリスのコンサルタント会社PwCコンサルティングは、SDVの進化をレベル0から5までに分類しており、0から2までが購入時の機能のみユーザーに提供される従来の自動車だ。例えば、日本では2015年頃から予防安全機能を搭載する自動車が増えてきたが、それ以前に購入したユーザーがそれらの機能を利用するには、新たに車両を購入しなおす必要がある。

レベル3になると、購入後もソフトウェアアップデートによって、制御系を含め一部機能追加などで新たなUI・UXが利用できるようになる。これによって、ユーザーは好みに応じて予防安全や先進の運転支援システムなどの機能を後から追加する。レベル4になると、自動運転などの大規模な機能追加や、「走る・曲がる・止まる」といった基本的な操作性が、ユーザーの好みに応じてパーソナライズ化されることも期待されている。さらに、さまざまな外部サービスと連携することで、従来の自動車の枠組みを超えたサービスが提供され、新たなモビリティ体験が実現できるようだ。

その先にあるレベル5では、車内と車外が常時接続され、大規模なAI制御やフィードバックが可能になる。例えば、現状のスマートフォンでは、サービスの使用状況や位置情報、ユーザーからのフィードバック情報などがセンターで収集・分析され、リアルタイムにさまざまなサービスが提供されている。自動車も走行中にさまざまな情報が収集・分析され、リアルタイムにお薦めスポットへのルートが設定されるなどのサービスが受けられる。また、ユーザー自身がモビリティサービス(アプリケーション)を作り出して、アプリケーションストアで販売できるような世界も想定されている。

(図1)SDVの進化レベル(出典:PwC Japanのホームページより引用)

トヨタ自動車が初のSDV搭載車を発表

パソコンやスマートフォンのように、SDVにおいても重要な役割を持つのが車載OS(Operating System)だ。トヨタ自動車ではグループ会社のウーブン・バイ・トヨタで、車載OS「AreneOS」の開発を進めている。同社はAreneOSを中核とした「戦略的パートナーシップ」の構築に向けた意欲を示しており、エンターテイメントやテクノロジー、充電や水素などのインフラ、社会全体における人々の生活分野など、多種多様な分野において企業や団体などとパートナーシップを結ぼうとしている。

2025年5月21日に公開されたSUVの新型「RAV4」では、先進運転支援とコクピットにトヨタの量産車として初めてAreneを採用。同社初のSDVと位置付けている。ただし、今回採用されたAreneは「ソフトウェアづくりプラットフォーム」となっており、現時点ではミドルウェア的なものとして位置づけられているようだ。

なお、2025年内にはトヨタ自動車が建設した「モビリティのテストコース」である静岡県裾野市のウーブン・シティに、住民が住み始める計画だ。そのタイミングで、さまざまなサービスと結び付くArene OSについて、新たな情報が出てくると見られている。

(写真1)RAV4 CORE(プロトタイプ)のコクピット

(出典:トヨタ自動車 プレスリリース)

ホンダがASIMOの制御をSDVに応用

ホンダも独自に車載OSの開発を進めている。2025年1月に米国ラスベガスで開催されたCES(Consumer Electronics Show)では、2026年からグローバル市場への投入を予定しているEV「Honda 0シリーズ」に「ASIMO OS」を搭載し、ホンダのSDVの核として継続進化させると発表。ASIMOは1980年代から研究開発が続けられてきた二足歩行ロボットだが、2022年に引退したことでその制御ソフトウェアが車載OSへと引き継がれたことになる。

ホンダがSDV開発でもっとも力を入れているのが、AD(自動運転)やADAS(先進運転支援システム)、操る喜びを提供するダイナミクス統合制御だ。また、ASIMO OSは車内に新たな空間価値をもたらすデジタルUXなどの動作基盤となる他、ネットワークを介してクラウドと連携し、車外情報との連携やソフトウェアの開発・テスト、OTA(Over The Air;無線通信を介して車両とのデータの送受信を行う技術)によるアップデートを可能にする。

さらに、従来のコネクテッド技術を進化させるとともに、マルチモーダル生成AIを搭載。車内外のカメラやセンサーなどから得たさまざまなデータを活用して、乗員の感情や意図を汲み取った提案などを行うことも想定している。例えば、ペットを乗せて運転している際に、ペット同伴可能な喫茶店やレストランを探して道案内するなど、その時々に最適と思われる提案を能動的に行うという。

(図2) ホンダ独自の車載OS「ASIMO OS」

(出典:ホンダ ホームページ)

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年