モビリティの最新動向

モビリティとは

「モビリティ(Mobility)」とは、人や物が移動する能力を指します。この概念は、徒歩や自転車、車、電車、飛行機など、私たちの日常で利用するさまざまな移動手段だけではなく、移動に伴うサービスや体験、さらには社会システム全体など、移動に関連する全ての要素を含んでいます。

近年では、ライドシェアやカーシェアといったシェアリングサービスや移動中に利用できるインターネット接続、ナビアプリなどもモビリティの一部と捉えられています。

自動車メーカーや交通業界においては、モビリティが「人の移動」や「モノの輸送」を指す言葉として広く使われ、移動をめぐる新しいサービスや技術が注目されているほか、観光業界においては、観光客が目的地にアクセスするための手段として重要な役割を果たしています。

モビリティが注目される背景として、社会構造の変化があります。

日本では少子高齢化に伴い、高齢者の交通事故や公共交通機関廃止に伴う移動難民の発生が社会問題となっており、高齢者にも使いやすい移動手段が求められるようになりました。

また、都市部では交通渋滞や混雑が深刻化しています。一方、環境問題への関心の高まりから、CO2排出削減やエネルギー効率の向上が急務となってきており、持続可能な移動手段へのシフトが期待されています。

自動運転を活用したモビリティサービスの普及が進めば、渋滞緩和につながったり、過疎地域の高齢者の外出を後押しすることができるなど社会問題の解決につながる可能性もあります。こうした問題の解決には、行政だけで対応することは難しく、民間事業者が持つソリューションに期待が高まっています。

モビリティの最新動向

<空飛ぶクルマ>

空飛ぶクルマ「eVTOL(イーブイトール)」は、経済産業省によると「電動垂直離着陸型無操縦者航空機」と定義されています。電動で、かつ垂直に離着陸できる自動制御の飛行機を意味します。

空飛ぶクルマの開発は世界中で大きな注目を集めており、各国の企業やスタートアップが開発競争にしのぎを削っています。

日本においては、ANAホールディングス(ANAHD)が2027年度を目標に、電動垂直離着陸機(eVTOL)を利用した空飛ぶクルマの運航を開始する計画を発表しました。

従来の交通手段では、都心から成田空港への移動は約1時間を要していましたが、空飛ぶクルマは、これを20分程度に短縮することが期待されています。電動化されたeVTOLは従来の航空機や自動車に比べ、CO2排出量を大幅に削減できると見込まれており、環境問題解決への貢献も期待できます。

空飛ぶクルマの普及は、都市部の交通渋滞緩和や環境負荷軽減に寄与するだけではなく、新たな雇用の創出や関連産業の発展を促します。

しかしながら、空飛ぶクルマには課題も多くあります。運航には航空法や都市計画法の改正が必要であり、法整備や関係各所との連携が求められます。また、利用者が手軽に利用できる価格設定を実現するためのコスト削減が課題となっています。

<完全自動運転>

完全自動運転とは、人間の操作が一切不要な自動車の運転技術を指します。車が自動で環境を認識し、適切な判断をして運転を完全にこなす仕組みです。

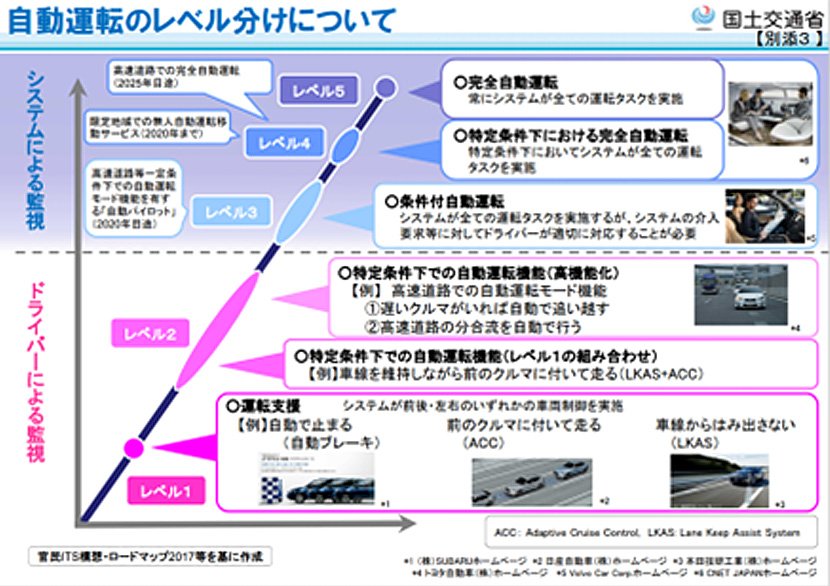

自動運転レベルは、米国自動車技術者協会(SAE:Society of Automotive Engineers)が定義づけたもので示されるのが一般的ですが、日本では、国土交通省が別に基準を設け、日本独自の定義を作成しています。

日本では、レベル3走行を可能とする改正道路交通法と改正道路運送車両法がそれぞれ2020年4月に施行され、公道走行が可能となりました。

また、レベル4によるドライバーなしの運行を「特定自動運行」と定義し、従来の「運転」と区別する内容を含んだ道路交通法の改正案が2022年の通常国会で可決され、2023年4月に施行されています。この法改正を受けて、福井県永平寺町で自動運転レベル4の移動サービスが展開されました。2023年10月に自動運転車両が人を乗せていない駐輪中の自転車と接触する事故を起こし、その後、運行が停止されたものの、前方カメラの認識性能を向上させるといった対策が取られ、現在では運行が再開されています。

完全自動運転と言えるレベル5については、世界的に見ても、この水準に達した開発事業者はいないのが現状です。レベル5の早期実現には、AIに劇的な進化が必要となりそうです。

出典:国土交通省HP

モビリティの未来

技術の進歩により、自動運転、空飛ぶクルマなど、多くの新しいモビリティが登場しています。

人口減少や高齢化により、公共交通機関の維持が年々厳しさを増す地方においては、自家用車の交通分担率が高く、免許を持たない住民の移動が制約されつつあります。レベル5の自動運転(完全自動運転)が実現されたり、カーシェアリングやライドシェアリングが普及し、車の「所有」から「利用」へのシフトが進むことで、地方においても自由に移動を行うことができる社会を実現することができるでしょう。

都市部では交通渋滞が大きな課題となっていますが、V2X (Vehicle-to-Everything)技術※によってリアルタイムで渋滞情報を共有し、交通量が少ないルートを選択することが可能になります。それにより交通量が分散し、渋滞発生率を減少させることが期待されています。ただし、V2Xが実現した後は、その機能に依存した社会になることが予想されるため、通信障害が生じた際に、交通システムが混乱しないような対策が必要となります。そのため、未来のモビリティ社会においては、これらの機能が実現できるようなスマートシティの実現がますます重要となります。

今後は、社会課題に合わせた実証実験を通じて、技術と地域のニーズのマッチングを図り、社会受容の醸成を図っていく必要があるでしょう。

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年