スーパーコンピュータやAIを活用した新しい防災に取り組む「防災テック」

- 東北大学 副理事(復興新生担当)

- 災害科学国際研究所 津波工学教授

- グリーン未来創造機構 副機構長

- 今村 文彦

近年、日本は地震だけではなく異常気象の影響による水害や地滑りなど、さまざまな自然災害に見舞われるようになってきた。しかも、その被害は年々拡大しているように見える。今年は特に、能登半島や日向灘で大きな地震等が続いており、防災への備えについて関心が高まっている。そうした中、最新技術を活用することで、災害の予測をはじめ、情報共有や発信などによって、被害の軽減や回避を図ろうとするのが「防災テック」だ。ここでは、防災テックに関するさまざまな研究に関わってきた東北大学副理事で災害科学国際研究所の津波工学教授の今村 文彦(いまむら ふみひこ)氏に防災テックの現状や課題、そして今後の自然災害に対する心構えなどについて話を伺った。

(写真)東北大学 副理事(復興新生担当)

災害科学国際研究所 津波工学教授 今村 文彦氏

頻発する日本の自然災害

──東日本大震災の発生から13年が経ちましたが、今年は能登半島地震が発生したり「南海トラフ地震臨時情報」が発せられるなど、地震に対する警戒が続いています。

今村氏:能登半島地震を振り返ると、揺れの後に地滑りや液状化、津波、火災などが発生し、まさに典型的な複合災害になりました。複合災害は、今後も南海トラフ地震の影響も含めて非常に懸念しています。日本では防災や災害研究が進んでいるものの、どうしても専門的な分野に偏ってしまいがちです。結局のところ、大きな災害を考えると複合災害や連鎖災害の関連性が非常に高く、そういうものに対してしっかり研究した上で評価して対策をしなければならないと思います。複合災害では、一つ一つの災害に関して注意した上で、次に何が起きるのかを理解して防御レベルを上げれば、被害の拡大を防げます。

──能登半島地震の際には、東日本大震災の後に作られたハザードマップがとても役に立ったそうですね。

今村氏:ハザードマップ自体は東日本大震災が起きる前から作られていたのですが、残念ながら当時に想定可能な範囲での最大規模のものでしかありませんでした。そこで東日本大震災の後、国は新しい法律を作成し全国それぞれの地域で最大クラスの地震を想定したハザードマップを作りなさいという指示を出しました。それが石川県や日本海側でも波及し、各地域できちんと訓練されていたのです。しかも、地域によっては年に2、3回実施したり、さらに津波の到達時間を考慮して、訓練の際に避難にかかる時間も測っていたのです。それが、能登半島地震の直後に来襲した津波に対して、しっかり避難できた要因になったのだと思います。

──通常は、なかなか避難訓練に参加しようとは思いませんが、どうすれば、できるだけ多くの人を集めることができるのでしょうか。

今村氏:まずは、工夫が必要です。従来の避難訓練を繰り返すだけだと義務的になってしまうため、沿岸部で楽しいイベントを兼ねるとか、海水浴場の海開きの時期に合わせるなど、ちょっとした工夫が必要だと思います。実際に参加して行動してみると避難の難しさが分かります。思い込んでいたルートが実は遠回りであったり、避難した高台の標高が思っていたよりも低かったり、気がついたら海に近づいていたということもあるので、安全な避難ルートの確認も、訓練を通じてすることができます。訓練の主催者側としては、次回は頑張ってこの課題を皆さんで解決しませんかとステップアップしていくのも、持続させるポイントになるでしょう。

──避難訓練も、自分が住んでいるエリアで参加すると役に立ちますが、外出先や旅行先ではどうすればよいのでしょうか。

今村氏:そういう時は、沿岸部に着きましたら、あらかじめ避難場所の確認を心がけておくことが必要です。例えば、海水浴場などに行きますと「ここに避難してください」というような表示板があるのです。あとは避難に関する注意だったり、避難サインがあったりするので気に留めておく。現地に着いたら、まずそれらを確認することが大切です。

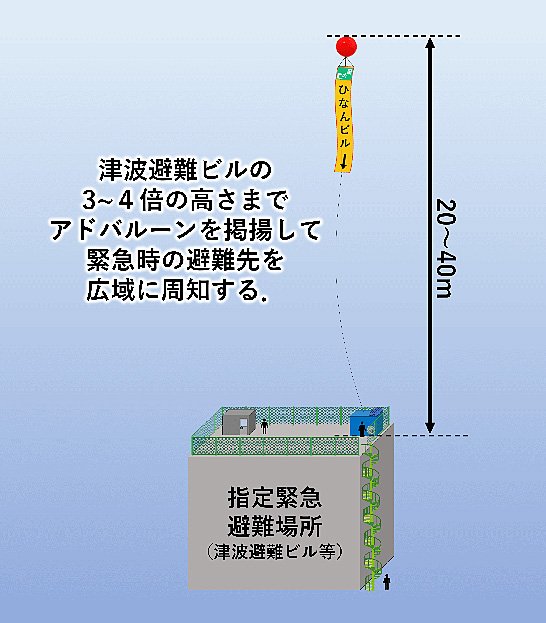

東北大学災害科学国際研究所津波工学分野では、来訪者の方などは避難対象のビルが分からないので、いざ地震が発生したり津波警報が発令されたりした際に、バルーンを避難ビル頭上に打ち上げ、「このビルに避難してください」という案内をする実証実験を昨年実施しました。大学院の学生が主体の取組です。とてもシンプルなローテクかもしれませんが、いざという時に急遽バルーンを上げるための技術が重要になります。バルーンには基本的にはヘリウムを注入しますが、高く上げるために送風するとか、いろいろな技術開発が必要になりそうです。

(図1)津波災害の指定緊急避難場所を掲示する専用アドバルーン(出典:東北大学基金のホームページより引用)

防災の国際標準化と地産地防の必要性

──今取り組まれている、「防災ISO」について教えてください。

今村氏:「防災ISO」の取り組みとは、防災のシステムや技術に関する世界標準を作ることです。2015年に仙台市で国連防災世界会議が開催され、180ヵ国以上の国の代表と延べ15万人の方に来ていただきました。そこでは、「仙台防災枠組」が提言され、4つの優先コードと7つのグローバルターゲットなどを目指すことになりました。ただ、国連の提言書なので国レベルでは理解されて活動が始まっても、やはり民間レベルではなかなか浸透していません。そこで、民間や市民レベルできちんと周知して防災を進めるために、現在、「仙台防災枠組」の要点や概要をまとめて、国際標準にできないかと検討しています。標準化することにより、曖昧であった定義や尺度が明確になり、我が国の防災力の再評価ができるはずです。

「仙台防災枠組」の中での総合防災の考えを踏襲し概念の規格をまとめ、その上で個別に規格を進めるという戦略を展開しています。概念規格も国際会議で精力的に議論され、もう少しで発行されると期待されており、さらにいくつかの個別規格も開発されています。例えば日本は地震計や水位計などのセンサー類がとても優秀です。とはいえ、きちんと基準が規格化されていないため、どのくらい正確なのか、どのくらい防災に効果があるのかが分からなかったりします。そこで、それらの仕様や性能を規格化し明確化することによって、パフォーマンスを客観的に理解できるようにします。そのようにISOなどの機関が決めた規格に従っているならば、積極的に推薦しましょうとか、投資をしましょうということにもなるでしょう。

このような個別規格の他にも、インフラを強化する、コミュニティの対応力を向上させる、避難所の環境を改善させるといった規格も考えています。また、日本では防災食や災害食もたくさん提案されているため、単に保存性だけではなく、食べやすさや栄養面などさまざまな要素を整理した規格化も検討されています。

このように日本で培ったさまざまな知恵や技術、情報などをきちんと標準化、規格化して国際的に見ていただこう、そうすれば、日本の製品や技術の客観的指標にもなるため、より海外へ輸出しやすくなると考えています。

──「地産地防」にも積極的に取り組まれていますが、そこには地元の人の経験やノウハウなどが生かされるのでしょうか。

今村氏:そうですね。過去の災害の経験から、その地域でどういうリスクがあるのか、どういう対策や工夫が必要なのかといったことが蓄積されているため、それをしっかり認識し継続することが必要です。「地産地防」というのは、防災文化でもあると思います。従来のような、一定のシナリオに基づいてモデルを使用して災害を予測するだけでは防災や減災には限界があります。それぞれの地域によってさまざまな条件が異なるため、過去の曖昧な情報なども含めてAIに広く学習させることも、信頼性を高める一歩になると思います。

また、AIは予測に使うだけではなく、避難者の対応に利用することも考えられます。例えば、震災後に避難所が開設されても、そこでの担当者の数も限られます。しかし、避難してきた方は不安からさまざまな情報を知りたいでしょう。その時にAIのチャットボットが、「ここでの避難所のルールは何ですか」「今被害はどういう状況になっていますか」「高齢者はどこに行けばよいですか」「ペットも連れてきたけどどうすればよいですか」などの質問に答えてくれると、担当者の負担を減らすことができます。こうした基本的な情報が得られるだけでも、避難者は安心することができると思います。AIならば多言語化も簡単なため、インバウンドへの対応も十分に可能です。

スーパーコンピュータやドローンなどを活用した防災テック

──防災テックとしては、スーパーコンピュータの「富岳」を使った津波予測の研究もされていますね。

今村氏:現状の研究段階では、地震が起きたら情報を収集して地域を特定し、どの方向からどのように津波が来るのかなどを詳細に予測することが可能です。すでに川崎市などでも、予測情報を活用した避難訓練を実施しています。目標は、地震が発生すると自動で地震や津波観測などの情報が「富岳」に送られて、リアルタイムに予測させることです。

──実用化というところでは、まだ社会実装までは難しいのでしょうか。

今村氏:そうですね、今は社会実装研究の段階で、実際にこれがオペレーションで使用されるのはまだ先になります。社会のニーズが高まれば社会実装も早まると思いますが、5年後までには実装できればと思っています。

──防災テックでは、他にもドローンや人工衛星、ロボットなどを活用する取り組みもあると思います。

今村氏:現在、仙台市が「仙台 BOSAI-TECH イノベーション」という取り組みを進めており、それと連携しながら実装を進めています。例えば、仙台市東部には荒浜という海岸があるのですが、震災から復興し先日14年ぶりに海開きをすることができ、多くの方が訪れています。とはいえ、大きな地震が起きて津波警報などが発令された際は、すぐにアナウンスしなければいけない。その時に、ただ単に防災無線で拡声するよりも、ドローンを飛ばして近くでスピーカーを使って伝えた方が断然効果的だと思います。さらにドローンにカメラを搭載すれば、現地の様子を消防署の対策本部でも確認できます。

(写真2)仙台市が取り組む自動運航のドローンによる津波避難広報(出典:仙台市のホームページより引用)

──そういったテクノロジーを実際に活用するとなると、普段のメンテナンスも必要になりますね。

今村氏:そのために普段から訓練を重ねたり、デモンストレーションしたりすることも必要です。先ほどのバルーンも普段のメンテナンスがどこまでできるのかといったことが大きな課題としてあります。

防災テックとしては、他にも衛星からの監視も有効だと思います。広域の被害把握は衛星で行い、局所的にはドローンで監視する。それに加え、最近は人流データの活用も考えられています。NTTグループがドコモの携帯電話ネットワークの仕組みを利用して、どんな人が、いつ、どこからどこへ移動したかを"見える化"する「モバイル空間統計」では、住民だけでなく観光客などが災害時にどういうルートでどこに避難したかなどが分かるため、避難状況の把握にも役立つでしょう。

──防災ロボットも活躍しそうです。

今村氏:それも東北大学が得意で、蛇型の形状で小さな瓦礫のすき間に入っていったり、空気噴射しながら瓦礫を乗り越えていくレスキューロボットなどが開発されています。また、犬の鋭い嗅覚とセンサーを組み合わせて、人命救助を支援する取り組みなども研究されています。

(写真3)空気噴射をしながら瓦礫を乗り越える蛇型ロボット(出典:JSTのプレスリリースより引用)

──そうしたロボットは、普段から何か他の用途でも使えるようにしないと、災害救助だけだとなかなか開発が進まない気がします。

今村氏:そうですね。やはり製造台数が多ければ多いほどコストダウンできるため、企業レベルで開発・製造することを目指さないと普及は難しいでしょう。一方で、最近はドローンを装備している消防署も増えました。これは、火災が起きたらすぐに現場の上から監視することができるからでしょうが、そういった用途でドローンが増えることは防災にとってもいい傾向だと思います。

防災テックもサブスクとして普段から利用できるようにする

──近年は地震だけでなく、異常気象の影響で台風などの災害も甚大になってきました。そうした中、日本人としてどう災害と向き合っていけばいいのでしょうか。

今村氏:キーワードは、やはり防災文化だと思っています。防災文化とは生活の中に溶け込んで、災害の知識や防災の技術を伝承させることです。例えば、日本人は昔、被災地には石碑を立て、ことわざや教訓などを使って、災害の教訓を未来に伝えようとしました。でも、今は動画や写真などデジタルで未来に継承できます。そうした映像を見て、自分の地域でもし同じことが起きたらどうすればいいのかを考え意識することで、防災を自分事化していくことが防災文化への第一歩だと思います。

──防災教育のデジタル化も必要ですね。

今村氏:従来の防災教育は、知識の伝承や提供に止まっていました。ですが、東日本大震災のように今までに経験のないことが起きてしまった時には、土壇場での判断力が重要になると思います。もちろん、単に勘で判断すると危険もありますので正しい知識が重要でありますが、それだけでは適切な行動が取れません。結局、現場で判断して体を動かしてみる、頭を動かしてみることが大切なので、VRやARなどのデジタルを活用して、従来の訓練をもっと実践的なものにする工夫が学校現場でも不可欠であると思っています。まさにシナリオのない訓練ですが、デジタルならばバーチャル空間の中でさまざまなシチュエーションを作ることができます。

──防災テックの課題は、どういうところにありますか。

今村氏:災害が多くなってきたと言っても、毎日起きるわけではありません。ですので、防災テックに関わる製品やシステムの必要性はまだまだ低いと思われています。その意識を変えていくことが課題です。まずは防災を自分事化して、優先順位を上げることが肝要です。

さらに日本人は、防災対策や対応は国や自治体などの行政がタダでやってくれると思っていますが、そうではなく、民間の力を活用し平時から防災テックのサービスに、サブスクのように一定の金額を払っておく。そうすれば、普段から積極的に防災の情報を取るようになるだろうし、サービス側もレベルの高い情報が提供できるようにもなるでしょう。まずはそこから始めて欲しいと感じています。

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年