- HOME

- Beyond X 最前線

- AIを活用した最新の河川水位監視ソリューション

AIを活用した最新の河川水位監視ソリューション

近年、気候変動によって台風や集中豪雨などに起因する河川の水害が激甚化する傾向があり、正確かつ迅速に水位を把握して対策を打つことが求められている。一方で、対策に必要な河川の水位を把握する水位計の導入には、高額な費用や大規模な設置工事を伴うほか、日頃からメンテナンスする人材が必要という課題も残る。こうした課題を解決するため、導入コストやメンテナンスの手間を抑えながらも、小規模な河川やため池の水位などをリアルタイムに監視するAIソリューションが登場している。

水位予測も数学的なアプローチから経験的アプローチへ

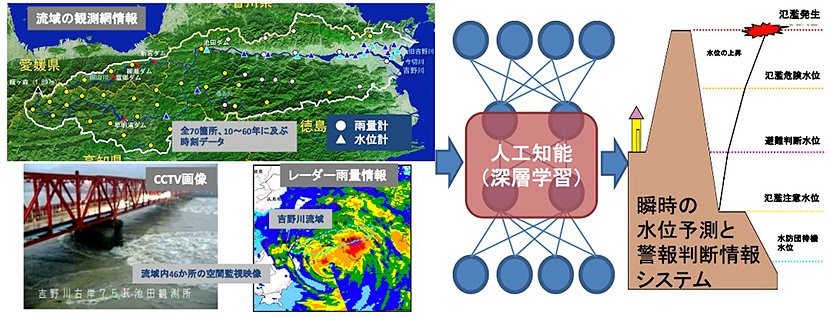

AIを活用した河川水位予測は、最近になって各企業が自治体などと一緒に実用化に向けて取り組んでいる。そもそも、従来の水位予測技術は、貯留関数法や分布型モデルといった数学的知見を使い、降った雨が流域でどのくらいの時間をかけ、どのように河川に流出するかをモデル化して予測していた。この方法は、観測網が貧弱でデータが少なくても、精度を向上させることができた。

しかし、その方法ではモデル構築が高度化し、取り扱うことのできる技術者も限定され、モデル更新にも大きな労力と時間が必要だった。一方で、予測技術の向上は解析モデルに用いるパラメータに左右され、客観性も求められる上、計算にも長時間必要だ。

こうした、数学的な解析による水位予測に対して、人間はその土地の住民による古来からの経験則に基づき、ある程度河川の災害が予測できる。例えば、「あそこでああなったら、数時間後には、ここでこうなる」といった予測だ。AIによる水位予測は、遠隔カメラなどを利用し、過去から蓄積された河川流域のデータ(雨量・水位など)、およびリアルタイム流域データを使って、従来の数学的な解析より迅速に水位を予測する。

(図1)AIによる水位予測(出典:国土交通省の資料より引用)

AIによる仮想水位計で危険水位超えを通知

NTTドコモとNTTコミュニケーションズ、NTTコムウェアの3社は、AIによる映像解析を行うことで物理的な水位計を不要にした、河川やため池の水位データ把握サービスを発表した。仮想水位計とAI技術を活用し、あらかじめ設定した水位を超えると自動的に河川管理を行う担当者へ通知する。管理者は、管理画面上に可視化された河川のリアルタイム映像や水位の時系列データが閲覧可能になる。

サービスは、監視カメラや映像データを現場で処理するコンピュータをはじめ、水位を判定・予測するAI、水位データを蓄積する「SmartMainTechクラウド」、管理者が水位状況を閲覧する「EDGEMATRIXサイト」から構成される。具体的な使い方としては、河川やため池にカメラ付きの専用機器を設置し、撮影した映像上に仮想水位計を表示させる。そこに映像認識AI技術を活用して、現在の水位をリアルタイムに把握できるようにする。

実際の水位は、仮想的に設定された水位計に表示される水面と、陸地の面積比から独自のAIアルゴリズムで算出している。仮想水位計を複数設置することで、AIの判定精度を高めることも可能だ。管理者は、クラウド上の管理画面から映像とグラフで水位を確認したり、AIの各種設定を行ったりするが、水害などで水位計自体が破損する恐れがないため、水位計のメンテナンス稼働が大幅に軽減される。さらに、動画配信サイト上でのライブ配信も可能なため、住民自身が映像データを確認しながら注意・警戒できる。

(図2)NTTドコモグループによる水位監視サービス(出典:NTTドコモグループのプレスリリースより引用)

全天候対応型AI搭載カメラで水位を観測

コニカミノルタは、AIを活用した「ため池監視ソリューション」のPoC(コンセプト実証)を長野県中野市の七曲池で行った。長野県内には690ヵ所の防災重点農業用ため池があり、149ヵ所に水位計および監視カメラが設置されている。だが、これらは豪雪や凍害によって装置が故障する事例が多発している。また、動物などの接触によって、水位センサーが移動あるいは破損して正しく観測されない事例や、ため池が集落から離れた山間部などにあり維持管理が容易にできないという課題も抱えている。

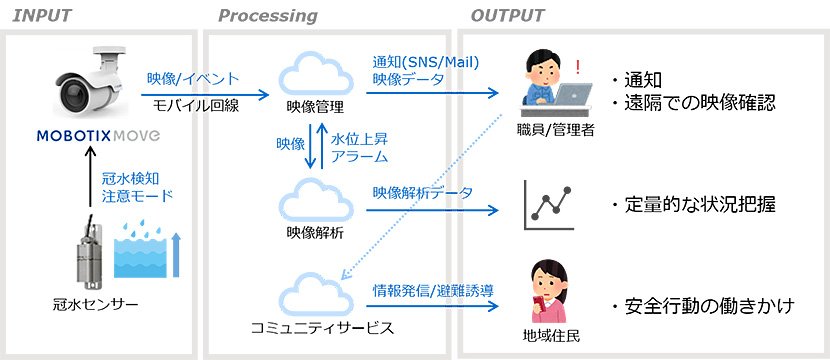

「ため池監視ソリューション」は、全天候対応型AI搭載カメラから取得される映像データや水位計(冠水センサー)のデータから、河川やため池の状況を遠隔からリアルタイムで解析する。管理者は、氾濫が発生する前に、4Gなどの通信を経由して、スマートフォン上のアプリケーションで状況を把握することができる。

これにより、自治体職員や市民へのリアルタイムでの通知、発災時の避難誘導、BCP(事業継続計画)体制構築を支援。また、日常的に河川やため池の状況を監視することで、付帯設備の劣化状況などの把握、転落事故につながる子供の侵入、ゴミの不法投棄などの侵入に対してもAIでの検知とアラート発報が可能になる。

(図3)コニカミノルタが長野県でPoCを行った「ため池遠隔監視ソリューション」(出典:コニカミノルタのプレスリリースより引用)

これらの技術は、災害大国日本だからこそ先端的に開発できたともいえる。近年は世界的に異常気象による水害が発生していることから、今後は日本発のAI活用ソリューションとして、海外輸出への展開にも期待できそうだ。

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年