AIを活用したスポーツテックがスポーツの楽しみ方を変えていく

- 京都橘大学 工学部 教授

- 情報学教育研究センター長

- 松原 仁

スポーツとテクノロジーの融合を実現するスポーツテックには、アスリートの育成や公平な判定の支援、誰でもが参加して楽しめるスポーツの創造などさまざまな役割がある。政府も「スポーツを活かした地域の活性化」に取り組んでおり、「デジタル技術の活⽤でスポーツが持つ新たな価値を創造し、ビジネス機会の創造・拡⼤や、社会課題の解決につなげていく」ことに期待している。今回は、そんなスポーツテックにAIを活用する研究を進めている、京都橘大学 工学部の教授であり、情報学教育研究センター長も務める松原 仁(まつばら ひとし)氏にスポーツテックの現状や今後の展望についてお話しを伺った。

(写真)京都橘大学 工学部教授

情報学教育研究センター長 松原 仁氏

AIで『鉄腕アトム』の新作を作りたい

──AIに興味を持ったきっかけは、幼少の頃に『鉄腕アトム』のアニメを見たことだそうですが。

松原氏:幼稚園に通っていた時に『鉄腕アトム』のアニメが始まったのですが、私の場合は他の子供たちと違い、アトムを作った天馬博士に興味を持ちました。小学校に入ってから父親に、天馬博士みたいな職業って何なのかと聞いたら、エンジニアと言われました。それで、将来はエンジニアになろうと思い、親からは算数と理科ができなくてはいけないと言われて、何も考えずに理科系的に育ってきたのです。

ところが、中学校ではフロイトの心理学にかぶれ、「人間は意識の下に無意識があって、それが人を動かしている」というようなことが書いてある本を読んで、人間というのは不可思議で面白いと思うようになりました。そこに『鉄腕アトム』が結びつき、ロボットの意識となるAIに興味を持つようになったのです。

──そうしたきっかけから、長年AIの研究を続けられていますが、AIによる創作性やエンタテインメントでの可能性にも言及されています。

松原氏:AIは人間の道具の1つなので、さまざまな社会課題を解決させることも大切ですが、人間の幸福のためにも貢献すべきです。人間には絵画や音楽、小説や映画などの創作物を鑑賞して、心が満たされるという側面もあります。AIにそうした作品を作らせて、人間に精神的な幸福を与えることが、道具としてのAIの次の役割だと思っています。そのために、情報処理学会の中に「エンタテインメントコンピューティング研究会」を立ち上げました。

──その取り組みが、「TEZUKA」プロジェクトの活動にもつながっているのですね。

松原氏:そうですね。2019年に、もし漫画家の手塚治虫さんが今も生きていたら描いたであろう漫画を、AIと人間が共同で描き上げるプロジェクトの話が持ち上がり、AIの専門家として私にも声がかかりました。翌年の「TEZUKA2020」のプロジェクトでは、『ぱいどん』という漫画ができました。ただ、当時はまだ生成AIが出てくる前だったので、人間の仕事が9割、AIの仕事が1割くらいという割合でした。

次のプロジェクト「TEZUKA2023」では『ブラックジャック』の新作を作ったのですが、そこでは生成AIと人間がやり取りしながら脚本を作ったので、『ぱいどん』の時よりもAIの貢献度は大きくなりました。プロジェクトの次があるならば、今度は『鉄腕アトム』の新作を作りたいですね。

スポーツテックのきっかけはカーリングから

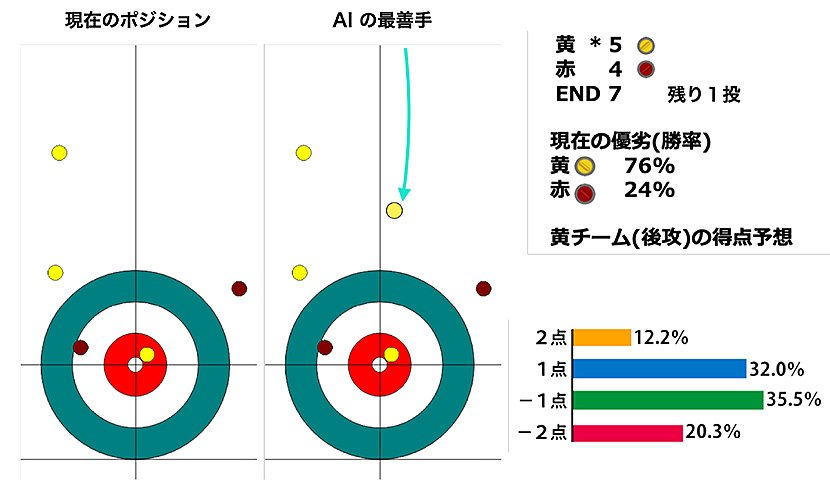

松原氏:2000年から2020年まで、はこだて未来大学に在席していました。その時にAIの研究仲間が北見工業大学でカーリングの研究を始めたのです。カーリングは氷の上のチェスと言われるように、ゲーム的要素もあり、面白そうなので自分も研究に加わりました。まず試合のデータやプレイヤーのスキルのデータなどをきちんと取得して分析するところから始めて、戦略の分析や勝率の予測まである程度できるようになりました。そこで、研究成果を学会で発表しようということになったのですが、当時はあまり最適といえる発表の場がなかったのです。

その一方で、スポーツテックがビジネスになることは推測できました。例えば、プロ野球の球団やJFA(日本サッカー協会)のサッカーチームなどでは、勝率を上げたり選手の能力を高めたりするために、さまざまな最新技術を導入しています。そのような技術を研究する企業や団体もたくさん出てきたのですが、そこでもみなさん発表する場がなくて困っていました。

結局、発表する場がないなら作ってしまおうということで、今年4月に情報処理学会の中に「スポーツ情報学研究会」を立ち上げ、私が初代主査で責任者になりました。スポーツ情報学研究会としての研究はカーリングからスタートしたのですが、そこで得られた知見が他のスポーツで使われたり、他のスポーツの知見が別のスポーツに応用できたりと、さまざまな相乗効果が生まれています。

──そこから、デジタルカーリングも生まれましたね。

松原氏:カーリングというスポーツを研究する上で、いろいろなシミュレーションをやったのですが、デジタルカーリングとは、その研究の中から生まれたコンピュータゲームのようなものです。コンピュータ上でストーンを投げて戦略を研究したり、人間とAIがコンピュータ上で戦ったりすることもできます。そうしたデジタルカーリングの結果が、物理的なカーリングの戦略向上にもつながってくるのではないかと期待しています。

(図1)AIを使ったカーリングの戦術研究の例(出典:情報処理学会「デジタルプラクティス」より引用)

AI審判にも課題が

──スポーツテックの分野では、日本よりアメリカの方が進んでいるのでしょうか。

松原氏:やはり日本とアメリカでは、プロスポーツの世界で動いているお金が全然違います。スタッフの数も多いですし、お金があればカメラとかいろんなセンサーをたくさん用意して正確に分析することができるわけです。もともとアメリカではアメリカンフットボールで、カメラを使ってプレイをトレースするなどの分析がかなり前から行われていました。そこでの成果が、野球やバスケットなどにも応用されています。

──アメリカでは、デジタル技術を活用したAI審判がすでに導入されていますか。

松原氏:アメリカでもAI審判についてはいろいろと議論がありますが、私はもう少し活用してもよいと思っています。プロ野球でも、マイナーリーグではすでにロボット審判のテストが始まっており、ストライクボールの判定についてはAIの方が正確だと言われています。とはいえ、アメリカでも人間の審判も入れて野球なのだという見方がまだ強いので、なかなか導入には至っていません。

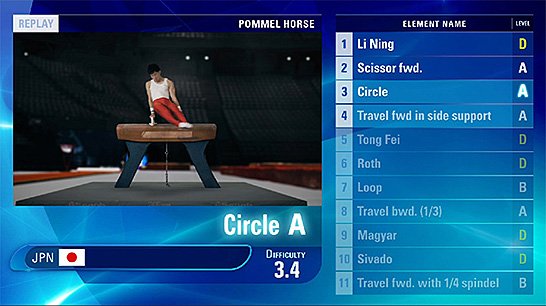

日本では富士通が、体操競技向けにAIで演技を判定するシステムを国際体操連盟と共同で開発していますが、それはすでに世界選手権でも採用されています。器械体操の技が高度になりすぎて、人間よりもAIの方が正確に判定できるようになったのですが、富士通の技術者から聞いた話では、AIの判定の方が人間よりも精度が高いことが認められるまでには、相当時間がかかったそうです。ですので、野球のロボット審判も導入までにはまだまだ時間がかかると思います。

(図2)富士通と国際体操連盟が開発した体操競技のサポートシステム(出典:富士通のWebページより引用)

──AIやデジタルで審判を行わせるには、画像解析やセンサー技術が重要ですね。

松原氏:センサーでデータをリアルタイム、かつ正確に取得できるようになったことで、AIの精度が上がってきました。陸上などでは、トップレベルに関しては選手の走り方や投げ方、飛び方の分析などをAIが行っているという話も聞きます。調子のよい時と悪い時の腕の振り方や、足の運び方をAIが指摘してくれるのですが、まだまだ難しくて、トップレベルの人間のコーチの方が優秀なようです。

──スポーツテックとしては、ロボットの活用も考えられると思います。

松原氏:そうですね、ロボットが人間をサポートすることも、スポーツ情報学研究会のテーマの1つになっています。格闘技で言うと、ロボットと人間との対戦もあるかもしれませんし、ロボット同士がスポーツで対戦するのを見て楽しむのも、エンタテインメントとしてはあるでしょう。例えば、ロボット同士がサッカーで対決する競技「ロボカップ」が毎年開催されていますが、今はまだ小さなロボット同士の対戦です。とはいえ、ロボットのサッカー技術はかなり高度になりました。ただ、まだ人間のように自由に走ったり飛んだりするのは難しいようです。でも、2050年には人間と同じ広さのサッカー場で、11体のロボット同士が対戦することを目標にしています。

一方で、カーリングをプレイするロボットを開発している人もいます。ストーンを投げることは技術的にそれほど難しくはありませんが、スイーピングという、氷の表面を専用のブラシでこすりストーンの進行方向や距離などを調整する動作は、ロボットにとってなかなか大変です。それができるようになれば、ロボカップのようにロボット同士の対戦をエンタテインメントとして楽しめるようになるでしょう。そうした分野も、AIが発達してロボットがどんどん自分で判断できるようになれば、もっと面白くなっていくでしょう。

(写真1)ロボット同士がサッカーで対戦する「ロボカップ」(出典:ロボカップ日本委員会のWebページより引用)

スポーツテックで誰でもスポーツを楽しめるように

──スポーツテックの分野ではAIだけに限らず、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)といった技術も活用されていくのでしょうか。

松原氏:トップレベルの選手の分析などにはAIの活用が重要になってきますが、一般の人にスポーツテックを普及させるには、ゴーグルなどを使ってVRやARを活用した臨場感のあるスポーツゲームが提供可能になってくるでしょう。最近はプロのアスリートでも、VRやARを使ったゲームのシミュレーションで、メンタルトレーニングのようなことを始めています。

──個人で楽しむスポーツも、スポーツ情報学研究会のテーマとして取り上げられるようになるのでしょうか。

松原氏:最近はジョギングやマラソンを楽しむ人も増えているので、そのような人々を対象にした研究も進んでおり、企業もかなり力を入れています。例えば、ランニングシューズにセンサーを付けて、走っている様子をデータで取得しながらAIで分析するサービスを開発している企業もあります。足の運びとか、もっと歩幅を広げた方がよいのではないかなどというようなアドバイスを、直接ランナーに与えてくれる技術はもう直前までできているようです。あとは、どのようにビジネスモデルを組み立てるかだと思います。

──スポーツテックは、誰でもが楽しめるスポーツを実現する技術でもありますね。

松原氏:テレビゲームの世界では誰でもがホームランを打てるのですが、そこには実感が伴っていません。ですので、実際にバットを振ってボールが当たった感覚をスポーツテックで与えてやれば、ホームランの実感も得られて、すっきりするでしょう。そういうことが実現できれば、日頃スポーツをしない人にも、スポーツの楽しさを知ってもらえると思います。

また、私も関わっている「超人スポーツプロジェクト」では、これまでのスポーツの概念を取り払った新しいスポーツ競技を創造して、老若男女の区別や障害の有無も超えた「ユニバーサルスポーツ」の大会開催を目指しています。そこでも、さまざまな最新技術を取り入れたスポーツテックが採用され、バーチャルの世界でみんなが楽しんでいます。

このようにスポーツテックは、ダイバーシティでみんなが一緒にスポーツを楽しむ研究にもつながっていくと思っています。

(図3)AR技術とモーションセンシング技術によって、バーチャルの魔法を繰り出しながら対戦する超人スポーツ「HADO」(出典:超人スポーツプロジェクトのWebページより)

今後の課題は技術の進化の兼ね合いをどうするか

──現在考えられているスポーツテックの課題と、今後の展望について教えてください。

松原氏:課題の1つは、技術の進歩とスポーツにおける人間の幸福度との調和について、うまくバランスが取れるようにすることだと思っています。あまりにも技術を重視しすぎると、スポーツが面白くない方向に進む危険があるかもしれません。やはり、人間がスポーツを楽しくプレイする、楽しく観賞することがスポーツテックの目標でもあるので、技術がそこにうまく適合するようにしなければなりません。技術が進化すればするほど、人間が幸福になるというほど単純ではないと思うので、その兼ね合いをどうとるかが重要だと思っています。

これまでは、いろいろな企業や大学などの組織が、個別にスポーツテックの研究開発を進めてきました。今後はスポーツ情報学研究会を母体として、全体としての底上げを目指したり、情報交換が進んだりしていけばよいと思っています。すでにこの分野で進んでいるアメリカにも追いつくように、日本のスポーツテックの発展に貢献したいですね。

その一方で、今年4月に就任した京都橘大学情報科学研究センターのセンター長として、文系理系を問わず、どんな学部でもAIの基礎を知ってもらうための教育を、学内だけではなく学外にも広めていきたいと思っています。

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年