医療DXの実現に向けたAWSの挑戦

- アマゾン ウェブサービス ジャパン合同会社

- パブリックセクター統括本部 ヘルスケア事業本部長

- 大場 弘之

厚生労働省は、医療で発生する情報やデータを、全体最適化された基盤(クラウドなど)を通して、保健・医療や介護関係者の業務やシステム、データ保存の外部化・共通化・標準化を図り、国民自身の予防を促進し、より良質な医療やケアを受けることを目的に、医療DXを推進している。このような背景を受け、世界36のリージョンでクラウドサービスを提供しているアマゾン ウェブ サービス(以下、AWS)も、日本でのヘルスケア事業を強化している。そこで、AWSジャパン、パブリックセクター統括本部 ヘルスケア事業本部長の大場 弘之(おおば ひろゆき)氏に、同社ヘルケア事業の現状と戦略を聞いた。(以下、情報は全て2025年3月時点のものです。)

AWSジャパン パブリックセクター統括本部 ヘルスケア事業本部長 大場弘之氏

──医療情報システムをクラウドに移行するメリットとしては、どういった点があるのでしょうか?

大場氏:システムを運用する際には、サーバールームを用意して、最もデータを活用するときに合わせて余裕を持って準備することが多いと思います。クラウドのメリットとしては、そういったことを考える必要がなく、キャパシティ予測が不要で、弾力性のあるインフラを活用できる、サーバーの管理から解放され本質的な業務・仕事に集中できる、などの点があります。

また、クラウドは使った分だけ支払うことにより、サービスをローコストで運用できる点や、海外のベストプラクティスを取り入れることができるメリットもあります。

開発コストに関しても平準化されますので、開発コストを抑えた形でサービスを作り上げることができる点もメリットとしてあります。

それ以前に、AWSはコンピューティング、ストレージ、データベースなどのインフラストラクチャテクノロジーから機械学習、AI、データレイクと分析、IoT などの最新鋭のテクノロジーに至るまで、240以上のサービスをビルディングブロックとして提供しています。生成AIにしても、新しいサービスを発表しています。医療情報システムを提供するベンダーにとっては、自分たちの仕組みの中でブロックを組み立てるように利用できます。私どもはモダナイゼーションといっていますが、最新のテクノロジーを使いながら、あまりコストを掛けずにサービスを実現できるというのが一つのメリットだと思っています。さらに、全体コストの最適化や担当される方の負担を削減する方法もあります。

──AWSにとってヘルスケア分野は、どういう位置づけになっていますか?

大場氏:一つの注力分野であることは間違いないと思います。グローバルのヘルスケアチームが存在していて、そのチームが、それぞれの国の営業部門をサポートする体制になっています。チームの中には医療系のAI/ML(人工知能/機械学習)やゲノミクスの専門家がいたり、電子カルテや医療情報システムの専門家がいたりするなど、元医療系の人たちが集まっているチームになっています。このようなインダストリー特化のチームがグローバルベースであるというのは、AWSの中でも特徴的な部分で、注力領域であることの一つの裏付けになっていると思います。

──医療情報システムのクラウド化に関して、AWSではどのような支援を行っていますか?

大場氏:病院でクラウド移行をしたいというお客様に対しては、移行に対する検証の場を提供したり、実装に向けた技術的なサポートをしたり、場合によっては、コスト最適化をサポートしています。

ベンダーに対しては、今あるシステムをクラウド型に変えていくためのステップを案内して、そのステップを進めるための技術的サポートなど、さまざまな支援を提供しています。

──AWSの強みは何だと考えていますか?

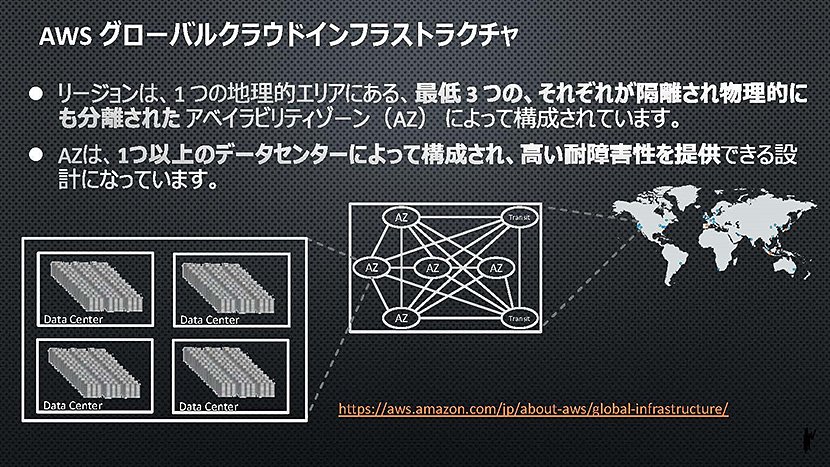

大場氏:日本には、東京リージョンと大阪リージョン、2つのAWSリージョン(データセンター群)があります。世界中を見ても、一つの国に2つのリージョンがあるのは、AWSとしては数ヵ国しかないので、いかに日本のマーケットを注視しているかということの表れです。一つのリージョンの中には、複数のアベイラビリティゾーンがあります。東京リージョンはその中に複数のアベイラビリティゾーンがあり、アベイラビリティゾーンの中に1つ以上のデータセンターが存在します。このような冗長性や可用性を担保するインフラ設計をベースに、セキュリティを一番に考えたサービスを提供しているところを、お客様に一番評価していただいています。

AWSのグローバルクラウドインフラ

またAWSクラウドでは240以上のサービスを提供しており、その中には生成AIやセキュリティ対策といったものもあり、世界中の人たちに使っていただいているので、そういったベストプラクティスを提供しながら、いろいろなお客様に活用いただいています。

そのほか、セキュリティが最優先事項というのがAWSの基本理念ですので、データセンターのセキュリティ対策が十分に担保され、セキュリティ対策サービスも提供しています。このような3つの点が、多くのお客様に使われている理由になっています。

AWS活用のメリット

──現在の医療分野の課題は何だと思いますか

大場氏:病院が年間に生成するデータというのは、50ペタバイトくらいあるといわれていますが、そのうちの97%が有効活用されていないというデータもあります。実感として、データのかなりの部分は、医療機関に閉じた世界にあって、個人の医療情報をどこまで自分でアクセスできるのかという点では、検診データくらいしか自分で見ることが難しいと思います。こういう状況を改善しつつ、もっと医療データを有効活用する中で、どう診療や個人の健康に寄与できるかにトライすることが、私たちが今考えていることになります。

──デジタルヘルスケアシステムを構築した場合のメリットは何でしょうか?

大場氏:クラウドベースで電子カルテ等にある医療データを有効活用していく仕組みを作っていくと、その上にデータがいろいろ貯まってくることになるので、そのデータを生成AIで分析したり予測したりすることを積み上げていくことができます。このようなインフラ(デジタルヘルスケアシステム)を構築することは、患者にとって、より良い医療を提供することにつながります。

医療データには、電子カルテにある診療データだけでなく、画像データ、ゲノミクスのようなデータもあります。このようなさまざまなデータが一元的に管理される世界ができると、生成AIを活用して、ドクターがより精度の高い洞察を得ることができるとか、チャットベースで相談することが実現できるといった環境が整います。結果として、医師の働き方改革や診療の質の向上、患者の満足度を上げることにつながっていくのではないかと思っています。

──医療分野での生成AIの活用状況を教えてください。

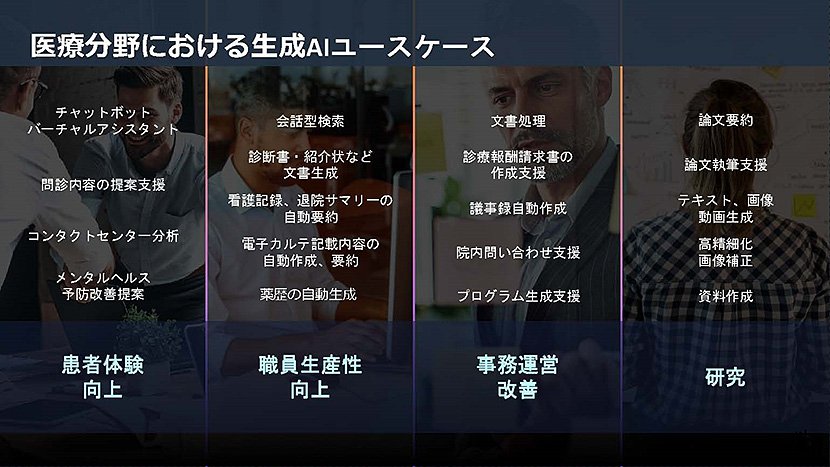

大場氏:生成AIは近い将来、当たり前のようにどこでも使えるようになると思います。現在、さまざまなユースケースに沿って概念実証(PoC)が進んでいます。今年はそれが実装のレベルになると思っています。生成AIは、診療に関わる部分や職員の生産性向上、事務運営の改善、研究に関わる部分での活用もあり、使おうとすればどこでも使える状況だと思っています。

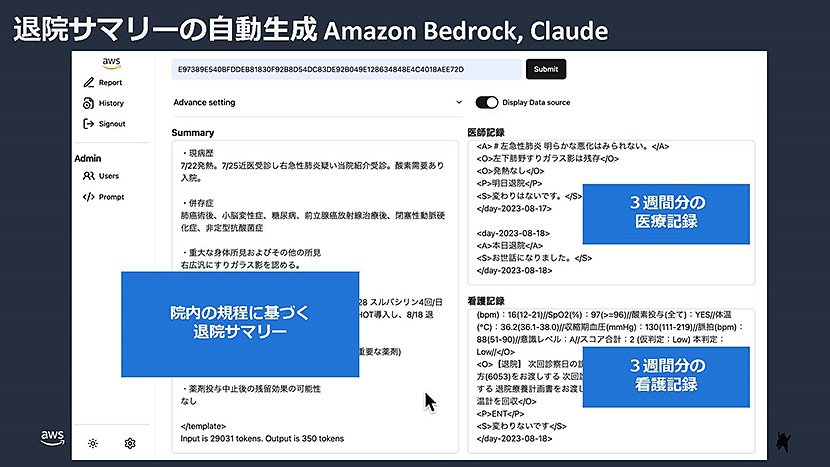

例えば、藤田医科大学は、AWSの生成AIサービスで先駆的な AI 企業からの高性能な基盤モデル (FM) の幅広い選択肢を提供するフルマネージドサービス「Amazon Bedrock」を用いて退院サマリーの自動作成に関するPoCを実施し、作成時間も1/10に削減することができました。退院サマリーは入院患者の治療歴と診断を記録する重要な医療文書で、藤田医科大学では作成に時間がかかるという課題がありました。しかし、3月から、精神科を除く全32診療科で生成AIによる退院時サマリーの作成について、本格的に運用を開始すると伺っております。

「Amazon Bedrock」を活用すると、こういうアプリケーションを素早く構築することができます。

Amazon Bedrockを活用した退院サマリーのデモ例

生成AIを活用するときによく言われるのが音声入力です。外来での医師と患者の会話の音声を記録して、記録されたデータをベースに診療サマリーを作るとか、看護師の議事録を音声ベースでできないかという要望が多いので、そういうサービスを提供させていただいています。

AWSのAI/MLサービスを活用するPLEAPでは、medimoというサービスで音声データからカルテを作成するサービスを提供

医療分野における生成AIの幅広いユースケース

──Amazon Bedrockの特徴を教えてください。

大場氏:Amazon Bedrockというのは、データプラットフォームや電子カルテとAPIで連携して、簡単にLLM(大規模言語モデル)を呼び出せるようなサービスになっています。また、さまざまな生成AIのLLMを準備しており、Amazonの中では、Amazon Novaという新しいLLMを出しています。それ以外にもMETAのLAMAやMistralのものがありますが、医療分野で今一番使われているのはANTHROPICのCLAUDEです。藤田医科大学ではCLAUDEを使っています。また、昨年、包括連携協定を締結した浜松医科大学や他の医療機関においても活用の準備が進んでいます。

Amazon Bedrockは幅広いモデルを提供

──AWSでは医療領域において、今度、どのようなビジネス展開を図っていきますか?

AWSジャパンでは、引き続き、自治体や医療機関とともに、医療サービスのデジタル化を推進していきます。AWSのクラウド技術を活用することで、安全性の高い医療データ管理基盤の構築や医療機関間のデータ共有、連携の効率化を実現し、限られた医療資源を最適化することができるよう支援します。また、AI や IoTなどの先端技術の導入により、遠隔医療や予防医療の推進、医療従事者の業務効率化にも貢献していきたいと考えています。

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年