建築業のカーボンニュートラル実現に向けた取り組み・事例5選

目次

- ▼1. 建築業におけるカーボンニュートラルに関する現状と目標

- ・CO2排出量の割合

- ・スコープごとに見る建築現場でのGHG排出量

- ・2030年・2050年に目指すべき住宅・建築物のあり方

- ▼2. 改正建築物省エネ法|カーボンニュートラルにまつわる法改正の概要

- ▼3. 建築物の設計・施工におけるカーボンニュートラルの取り組み

- ・①設計段階

- ZEB化の推進を検討

- ZEBプランナーへ相談

- ・②建設・施工段階

- 環境負荷の少ない材料の選定

- ICT施工の実施

- ・③維持管理段階

- 再生可能エネルギーの活用

- スマートマイクログリッドの導入

- ▼4. 建築業におけるカーボンニュートラル事例5選

- ・事例①Hareza Towerが省エネ大賞を受賞|東京建物株式会社

- ・事例②建物ライフサイクルにおけるCO2排出ゼロに挑戦|株式会社竹中工務店

- ・事例③2030年にバリューチェーン全体で40%以上のGHGを削減|大和ハウスグループ

- ・事例④木造カーボンゼロ賃貸マンションの竣工|三井ホーム株式会社

- ・事例⑤スコープ3のサプライチェーンCO2排出量を削減|鹿島建設株式会社

- ▼5. まとめ

2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、建築業においても取り組みを進める必要がある。設計や施工だけでなく、維持管理段階でも再生可能エネルギーを活用するなど、各段階でCO2排出量の削減に向けて取り組みが求められる。本記事では、建築業におけるCO2排出量の割合や目指すべき建築物のあり方、カーボンニュートラルにまつわる法改正、企業の取り組みや事例を紹介する。

建築業におけるカーボンニュートラルに関する現状と目標

カーボンニュートラルとは、CO2をはじめとする温室効果ガス(Greenhouse Gas:GHG)の排出量から植林などによる吸収量を差し引き、合計をゼロにすることを指す。日本政府は2050年までにカーボンニュートラルを実現すると宣言し、建築業を含む各業界に対応を求めている。

ここでは、建築業におけるCO2・GHGの排出量と、将来の住宅・建築物のあり方について紹介する。

CO2排出量の割合

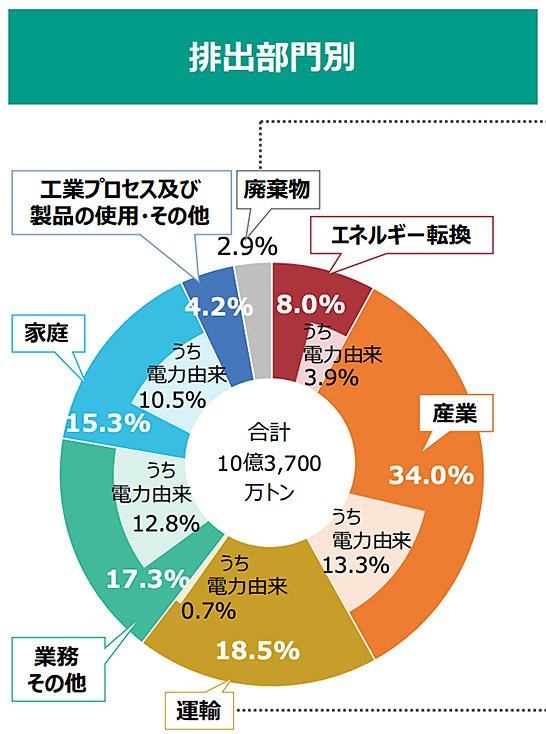

環境省の資料を参考に、建築業におけるCO2排出量の割合を見てみよう。

2022年における、オフィスビルなど、非住宅建築物が含まれる「業務その他部門」のCO2排出量は、全体の約18%を占めることがわかった。家庭部門(約15%)の住宅を合わせると、全体の約3割にのぼる。これは、産業部門の34.0%と同等の割合となる。

エネルギー転換部門の8.0%、運輸部門の18.5%と比較しても、建築業のCO2排出量の割合は大きく、早急な対策が必要だといえるだろう。

スコープごとに見る建築現場でのGHG排出量

続いて、スコープ別に建設現場におけるGHG排出量を見てみよう。

GHG排出量は、以下のように3つのスコープで構成されている。

● スコープ1:石炭の燃焼など、自社によるGHGの直接排出量

● スコープ2:他社から調達した電力や熱、蒸気を自社で使用したことによるGHGの間接排出量

● スコープ3:自社から見たサプライチェーンの上流・下流におけるGHG排出量

国土交通省の資料によると、2020年度において、建設現場におけるスコープ1と2を含めたGHG排出量は、全体の約0.7%(約7.1百万トン)となった。また、建築材料や建築関連貨物など、サプライチェーンに該当するスコープ3は、全排出量の約1割を占めることがわかった。

そこで、建設現場においてカーボンニュートラルの実現を目指すには、建設業としての取り組みだけでなく、サプライチェーン全体を俯瞰して取り組みを進めることが重要だと考えられる。

関連リンク

カーボンニュートラルとサプライチェーンにおける3つのスコープ(スコープ1,2,3)とは

参考:国土交通省のインフラ分野におけるカーボンニュートラルに向けた取組|国土交通省

2030年・2050年に目指すべき住宅・建築物のあり方

経済産業省は、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅・建築物のあり方を以下のように公表している。

● 2030年...新築の住宅・建築物について、ZEH・ZEB水準の省エネ性能が確保され、新築戸建住宅の6割に太陽光発電設備が導入されていること

● 2050年...既存建築物の平均でZEH・ZEB水準の省エネ性能が確保され、導入が合理的な住宅・建築物において、太陽光発電設備などの再生可能エネルギーの導入が一般的になること

ZEB(ゼブ)とは、省エネや創エネによって快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指す非住宅建築物のこと。オフィスビルや商業施設、工場、学校などが対象となる。一方のZEH(ゼッチ)は、一般住宅が対象となっている点が大きな違いである。

一般的に、建築物は一度建てると50年は残るといわれている。省エネや創エネ技術を搭載したZEB化が実現できない場合、長年にわたり建築物からCO2が排出されることになる。建築関連会社などは、ZEBについて正しく理解し、取り組みを進める必要があるだろう。

改正建築物省エネ法|カーボンニュートラルにまつわる法改正の概要

上記のように、建築物のZEH・ZEB基準の省エネ性能を保つことが目標として掲げられ、法律も改正されはじめている。ここでは、建築業におけるカーボンニュートラルにまつわる改正建築物省エネ法について紹介する。

2022年6月に施行された改正建築物省エネ法は、省エネ性能の一層の向上や、木材利用関連の規制の合理化を講じることを目的としている。具体的には、以下の7点が変更された。

| 項目 | 概要 |

| 建築主の性能向上努力義務 | 建築主は、建築物において、義務基準である省エネ基準を上回るほどの、エネルギー消費性能の向上を図るよう努めなければならない。 |

| 建築士の説明努力義務 | 省エネ性能の向上にむけて、建築士が情報提供を行い、建築主の意識向上を図り、取り組みを促すことが重要。建築物のエネルギー消費性能などについて、説明するよう努めなければならない。 |

| 省エネ基準適合義務の対象拡大 | すべての新築住宅・新築非住宅に省エネ適合義務が課される。増改築の場合、増改築を行う部分のみ基準適合を求める。 省エネ基準適合が2025年に義務付けられた後、遅くとも2030年までに省エネ基準をZEH・ZEB水準まで強化されていくことが計画されている。 |

| 適合性判定の手続き・審査 | 適合義務対象がすべての建築物へ拡大されることを踏まえ、適合性判定の手続き・審査が簡素かつ合理化される。 |

| 住宅トップランナー制度の拡充 | 分譲型住宅のトップランナー制度の対象を、分譲マンションに拡大する。トップランナー制度とは、1年間に一定戸数以上の住宅を供給する事業者に対し、国が省エネ基準よりも高い水準を定め、新たに供給する住宅に対してその高い基準を満たすよう努力義務として求める制度のこと。 |

| エネルギー消費性能の表示制度 | 建築物の販売・賃貸の広告等に、省エネ性能ラベルを表示して、消費者や事業者が性能を比較できるようにする制度。 |

| 建築物再生可能エネルギー利用促進区域 | 太陽光パネル等の再生可能エネルギー設備の設置促進を図る必要のある区域において、市町村が利用拡大に向けて計画を作成できる制度。 |

法改正を通じて、建築物における省エネ性能の向上と再生可能エネルギーの利用促進が加速すると考えられる。カーボンニュートラルの実現に向けて建築業に求められる具体的な取り組みについて、次で詳しく見ていこう。

建築物の設計・施工におけるカーボンニュートラルの取り組み

建築物の設計・施工におけるカーボンニュートラルの取り組みについて、①設計段階、②建設・施工段階、③維持管理段階に分けて紹介していく。

①設計段階

まず設計段階ではZEB化について検討し、必要に応じてZEBプランナーへ相談しよう。

ZEB化の推進を検討

建築関連事業者として、ZEB化の推進が推奨される。ZEB化を進める際、建築物に必要な設備や詳細な図面、仕様書などを作成し、ZEBの要件を満たすために必要なパッシブ技術・アクティブ技術を選定する必要がある。パッシブ技術・アクティブ技術の概要と例は、以下のとおり。

| 名称 | 概要 | 例 |

| パッシブ技術 | エネルギーを極力必要としない技術 | ・高断熱化 ・日射遮蔽 ・自然換気 ・昼光利用 |

| アクティブ技術 | エネルギーを無駄なく上手に使う技術 | ・太陽光利用 ・高効率空調 ・高効率換気 ・高効率照明 ・高効率給湯 ・高効率昇降機 |

さらに、建築物が省エネ基準を満たしているかを計算して資料を作成し、ZEB認証手続きへ進むことになる。

ZEBプランナーへ相談

ZEB化に向けて、自社のみで対応が難しい場合、設計段階からZEBプランナーへ相談しよう。ZEBプランナーとは、一般社団法人環境共創イニシアチブによって定められた、ZEB化に向けた業務サポートを提供する事業者のことを指す。

株式会社ミライト・ワンは、ZEB化実現のための相談窓口を設け、建築設計やコンサルティングなどの業務支援を実施するZEBプランナーとして2023年に登録された。企業のDXや街づくり、社会インフラなど、さまざまな領域において培ったICT技術、再生可能エネルギー発電を含むエネルギー技術を組み合わせながら、環境対策と働く人の快適性の両方を実現する建築物のZEB化を提案している。

さらに、統合ネットワークやロボット活用を前提とした施設など、スマートビルに求められる先進的なソリューションの提供も実施している。詳しくは、以下のサイトもチェックしてみてほしい。

2023年4月27日 ZEB(ゼブ) Net Zero Energy Building(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の プランナー認証取得

②建設・施工段階

続いて、建設・施工段階では、環境に配慮した材料を選んだ上で、ICT施工に取り組んでいこう。

環境負荷の少ない材料の選定

環境負荷の少ない材料を選定することも、スコープ3のGHG排出量を削減する上で重要となる。具体的には、製造時にCO2を固定するグリーンコンクリートと、木造の利用拡大が挙げられる。

グリーンコンクリートは低炭素コンクリートとも呼ばれ、国土交通省が発注元となる公共工事でも導入されはじめている。建設段階においてCO2排出量の多くを鉄やコンクリートが占めているため、グリーンコンクリートの活用はカーボンニュートラルの実現に寄与すると考えられる。

また、CO2を吸収して固定する木材を建築物で利用すると、炭素を大気中に放出することなく長期間貯蔵でき、CO2排出量の削減につながる。このような木材の特性を踏まえ、公共建築物だけでなく、民間建築物での木材利用も促進するために、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における⽊材の利⽤の促進に関する法律」(都市(まち)の⽊造化推進法)が、2021年10月に施行された。

木材の利用はCO2排出量の削減に貢献するだけでなく、非木造と比較して低コスト・短納期で実施できるケースもあり、地域経済の活性化にもつながるとして、改めて注目されている。

ICT施工の実施

ICT施工とは、建設現場において情報通信技術を活用した機器や重機を用いて建築物などの施工を行うことを指す。ICT施工によって現場作業時間が短縮され、建設機械から排出されるCO2が低減すると期待できる。

ICT施工では、例えば3次元データを重機に取り込むことで、建物の位置や高さを図る丁張りを手作業で設置する手間が省かれる。大中規模現場ではすでに取り入れられているICT施工を小規模現場でも取り入れることで、カーボンニュートラルの実現に近づくだろう。

③維持管理段階

建築物の維持管理段階では、再生可能エネルギーの活用とスマートマイクログリッドの導入が推奨される。

再生可能エネルギーの活用

太陽光発電設備を導入し、建築物内で再生可能エネルギーを活用しよう。太陽光がエネルギー源となるため、屋根の上などに設置すればスペースを有効活用できる。太陽光をはじめとする再生可能エネルギーは、発電時にCO2を排出しない。また、自然界に常に存在するため、化石エネルギーのように枯渇しない点もメリットとして挙げられる。

株式会社ミライト・ワンは、太陽光発電システムの提案から設計、調達、構築、保守までをトータルでサポートしている。詳しくは、以下のリンクをチェックしてみてほしい。

関連リンク

再生可能エネルギーとは?種類やメリット・デメリット、導入方法を紹介

太陽光発電システムのエンジニアリング&サービス

スマートマイクログリッドの導入

建築物のエネルギー使用量やCO2排出量をリアルタイムで確認できる「スマートマイクログリッド」の導入も検討してみよう。建築物全体のエネルギーを有効活用しながら、機器を統合管理できるようになる。

株式会社ミライト・ワンでは、GHG削減目標の実現に向けて、全施設のエネルギーやCO2削減状況を可視化し、電力の需要予測などを行うスマートマイクログリッドシステムの導入を支援している。施設が複数ある場合でも一括管理でき、脱炭素化の実現に向けて効果的なエネルギーマネジメントが実現するだろう。詳細は、以下のリンクを参考にしてみてほしい。

関連リンク

スマートマイクログリッドシステム

建築業におけるカーボンニュートラル事例5選

ここからは、建築業におけるカーボンニュートラルの事例を紹介する。

● 事例①Hareza Towerが省エネ大賞を受賞|東京建物株式会社

● 事例②建物ライフサイクルにおけるCO2排出ゼロに挑戦|株式会社竹中工務店

● 事例③2030年にバリューチェーン全体で40%以上のGHGを削減|大和ハウスグループ

● 事例④木造カーボンゼロ賃貸マンションの竣工|三井ホーム株式会社

● 事例⑤スコープ3のサプライチェーンCO2排出量を削減|鹿島建設株式会社

事例①Hareza Towerが省エネ大賞を受賞|東京建物株式会社

東京建物による超高層オフィスビル「Hareza Tower(ハレザタワー)」ではZEB化に取り組み、一般財団法人省エネルギーセンター主催の「経済産業大臣賞(ZEB・ZEH分野)」を受賞した。

超高層オフィスビルでありながら、再生可能エネルギーや高効率型空冷ヒートポンプ、LED照明などを可能な限り取り入れ、ZEBを見据えた先進的な建築物である「ZEB Ready(ゼブレディ)」として認証されている点が評価されたという。詳しくは、以下のリンクもチェックしてみてほしい。

関連リンク

ZEB実現し省エネ大賞を受賞した超高層オフィスビル「Hareza Tower」

事例②建物ライフサイクルにおけるCO2排出ゼロに挑戦|株式会社竹中工務店

株式会社竹中工務店では、建築におけるカーボンニュートラルを実現するために、資材製造・建設、運用、解体破棄といった建物ライフサイクルにおいて、CO2排出ゼロを目指している。

建物ライフサイクルの各工程での取組内容は、以下のとおり。

| 建物ライフサイクルにおける取り組み | |

| 資材製造・建設 | ・資材製造時にCO2を削減 ・環境負荷の少ない資材調達 ・高効率な生産システム |

| 運用 | ・省エネや再生可能エネルギーの活用 ・グリーン電力の導入 |

| 解体破棄 | ・環境負荷の少ない解体工法 ・廃棄物の削減 |

環境負荷の少ない資材の例として、CO2排出量を6割削減するコンクリートの開発が挙げられる。さらに、セメント成分を最適化することで、ひび割れを3〜4割低減するなど、品質向上も図っている。

事例③2030年にバリューチェーン全体で40%以上のGHGを削減|大和ハウスグループ

大和ハウスグループではカーボンニュートラル戦略を策定し、2030年までにバリューチェーン全体で40%以上のGHG削減を目指している。目標達成に向けて、以下の取り組みが行われている。

● 新築自社施設のZEB化

● 建築物の屋根に太陽光発電システムを設置

● 自社事業での使用電力を100%再生可能エネルギーでまかなう国際的イニシアチブRE100の達成

● オーナーにZEH・ZEBの導入を提案

また、事業活動、街づくり、サプライチェーンの3段階でカーボンニュートラルの実現を目指している。各取り組み内容は、以下のとおり。

● 事業活動...省エネ、電化、再エネそれぞれに目標を設定し、GHG排出量70%削減を目指す

● 街づくり...住宅系・建築系の分野において、「ZEH・ZEB+太陽光発電搭載」に関する目標を設定し、GHG排出量63%削減を目指す

● サプライチェーン...90%以上の主要サプライヤーと省エネや再エネの取り組みを協力して行い、主要サプライヤーによるGHG削減目標設定率90%以上を目指す

事例④木造カーボンゼロ賃貸マンションの竣工|三井ホーム株式会社

三井ホーム株式会社と三井不動産レジデンシャル株式会社は、賃貸マンションでカーボンゼロを実現している。地球環境に優しい木材を活用することで、鉄筋コンクリートの場合と比較してCO2排出量を約50%削減している。

また、独自のパネル設置による建築物の断熱性を向上させ、太陽光パネルを屋上に設置して創エネを図るなど、建築物でカーボンニュートラル実現に向けた取り組みを実施している。

参考:4階建てALL木造カーボンゼロ賃貸マンション「パークアクシス北千束MOCXION」竣工 | 三井ホーム

事例⑤スコープ3のサプライチェーンCO2排出量を削減|鹿島建設株式会社

鹿島建設株式会社では、2050年カーボンニュートラルを達成するために、スコープ1と2だけでなく、スコープ3のサプライチェーン排出においても中間目標として「25%削減」を掲げた。

同社のスコープ3には、建材製造時や引き渡し後の建物運用時が該当する。それぞれのCO2削減目標を設定し、環境配慮型コンクリートの開発や低炭素鋼材、木材の活用などを積極的に取り入れる方針を示している。

まとめ

建築業におけるCO2排出量は、全体の約3割を占めており、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みが欠かせない。2025年の省エネ基準適合や、遅くとも2030年までに省エネ基準をZEH・ZEB水準へ引き上げるなど、法規制も強化されている。ZEB化の実現に向けて、建築物の設計段階からZEB化の検討が必要となるだろう。

株式会社ミライト・ワンでは、ZEBプランナーとして建築設計やコンサルティングなど、ZEB化に向けた業務支援を提供している。また、太陽光発電システムやZEB・スマートビルソリューション、スマートマイクログリッドシステムの提案から導入、保守までも実施している。詳しくは、以下のサイトも参考にしてみてほしい。

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年