- HOME

- Beyond X 最前線

- 最新の通信技術を活用して救急医療にも対応するテレメディシン

最新の通信技術を活用して救急医療にも対応するテレメディシン

電子カルテの導入によって、患者がより手軽で利便性の高い医療サービスを求める傾向が世界的に高まっている。一方で、日本ではいつでもどこでも医療が受けられる、遠隔医療が徐々に実用化されている。最新技術による通信環境が整備される中、遠隔医療はどのように進化しているのか。

医療の課題解決で注目されるテレメディシン

医師がインターネット技術を利用して遠隔地にいる患者に診療を行うサービスは「テレメディシン」と呼ばれ、ビデオ通話やチャット機能を通じて診察、処方箋の発行、治療計画の立案などが行われている。テレメディシンは、もともと医者が少ない離島や人口が少ない地域で利用されていたが、インターネットの普及や規制緩和などによって都市部でも普及するようになった。特に、コロナ禍では非対面で診療できたことから、近年は多くの医療機関において導入が進んだ。

患者側にとってテレメディシンの利用は、予約から診察、処方、決済まで全てをオンラインで完結できるため、通院を減らして医療が受けやすくなるというメリットがある。一方で病院側にとっても、従来の対面での診療は、患者の受付から診察、会計までの事務プロセスに多くの時間とリソースを割く必要があり負担になっていた。しかし、テレメディシンの導入によって業務が効率化され、事務プロセスの負担も軽減できた。そのことで、医療スタッフがより多くの時間を、患者対応や医療業務に集中できるというメリットを生んでいる。

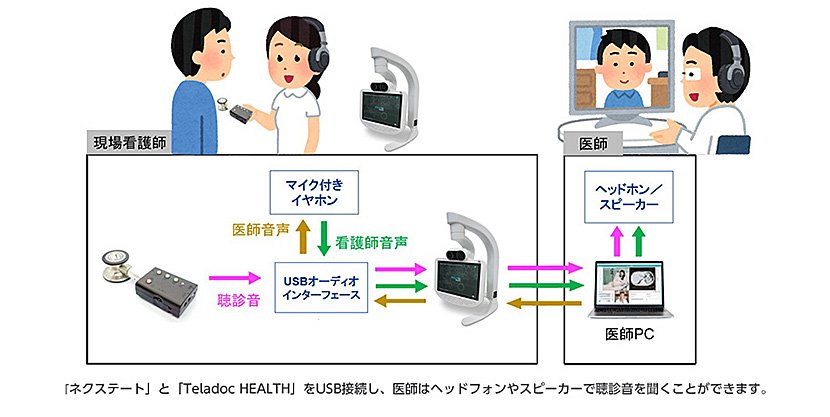

このように、テレメディシンには患者側と病院側でさまざまなメリットがある反面、対応できる症状には限りがあるなど課題もいくつか残っている。例えば、遠隔診療では聴診や触診などの身体的な診察ができない。しかし、最近ではリモートで聴診が行えるデバイスなどの開発も進んでおり、今後はより広い範囲でテレメディシンが適用されると思われる。

(図1)シェアメディカルのデジタル聴診デバイスを活用したPHCの遠隔医療システム(出典:PHCのプレスリリースより引用)

救急医療でも成果を上げる「モバイル・テレメディシン・システム」

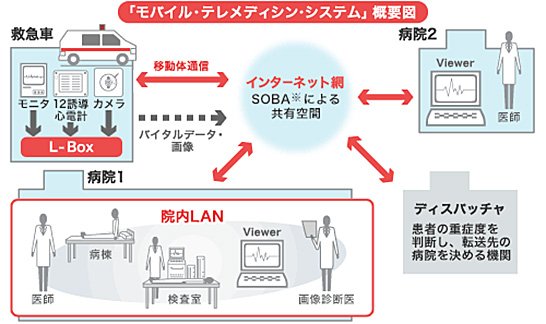

他にも、テレメディシンには緊急対応が難しいという課題がある。例えば、患者の容態が急変した際には、遠隔医療では対応が難しい。そのため、医療が不足している地域では、テレメディシンを活用しながらも緊急時に備える対策が必要だ。一方、従来の救急医療の現場では、救急車で患者が運ばれた際、専門医がいない病院に搬送されると、あらためて対応可能な病院を探すことになるという問題がある。

こうした救急医療における課題を解決するために、NTTコムウェアと国立循環器病研究センターが共同で開発したのが「モバイル・テレメディシン・システム」だ。このシステムは携帯通信技術を活用し、救急車内から患者の心電図や血圧などの情報をリアルタイムで病院に送信する。これによって、専門医がいる病院は搬送段階で患者の状態が把握でき、救急救命士に適切な指示を出せるようになる。

国立循環器病研究センター心臓血管内科部門の研究チームの報告によると、モバイル・テレメディシン・システムを使用して搬送した患者は、従来の救急隊の搬送による患者や他院から紹介搬送された患者と比べて、治療が達成されるまでの時間が大きく短縮できたという。

(図2)「モバイル・テレメディシン・システム」の概要(出典:NTTコムウェアのWebページより引用)

離島での診療にも期待

テレメディシンは都市部でも普及しているとはいえ、医者が不足している地域に医療を提供できる点が最も大きなメリットだ。これによって、患者は遠方までの通院にかかる時間や負担を大幅に軽減できる。特に高齢者や慢性疾患を抱える患者は、遠隔での受診によって医師からの定期的なフォローアップを安心して受け続けられるため、長期的な健康管理が可能になる。

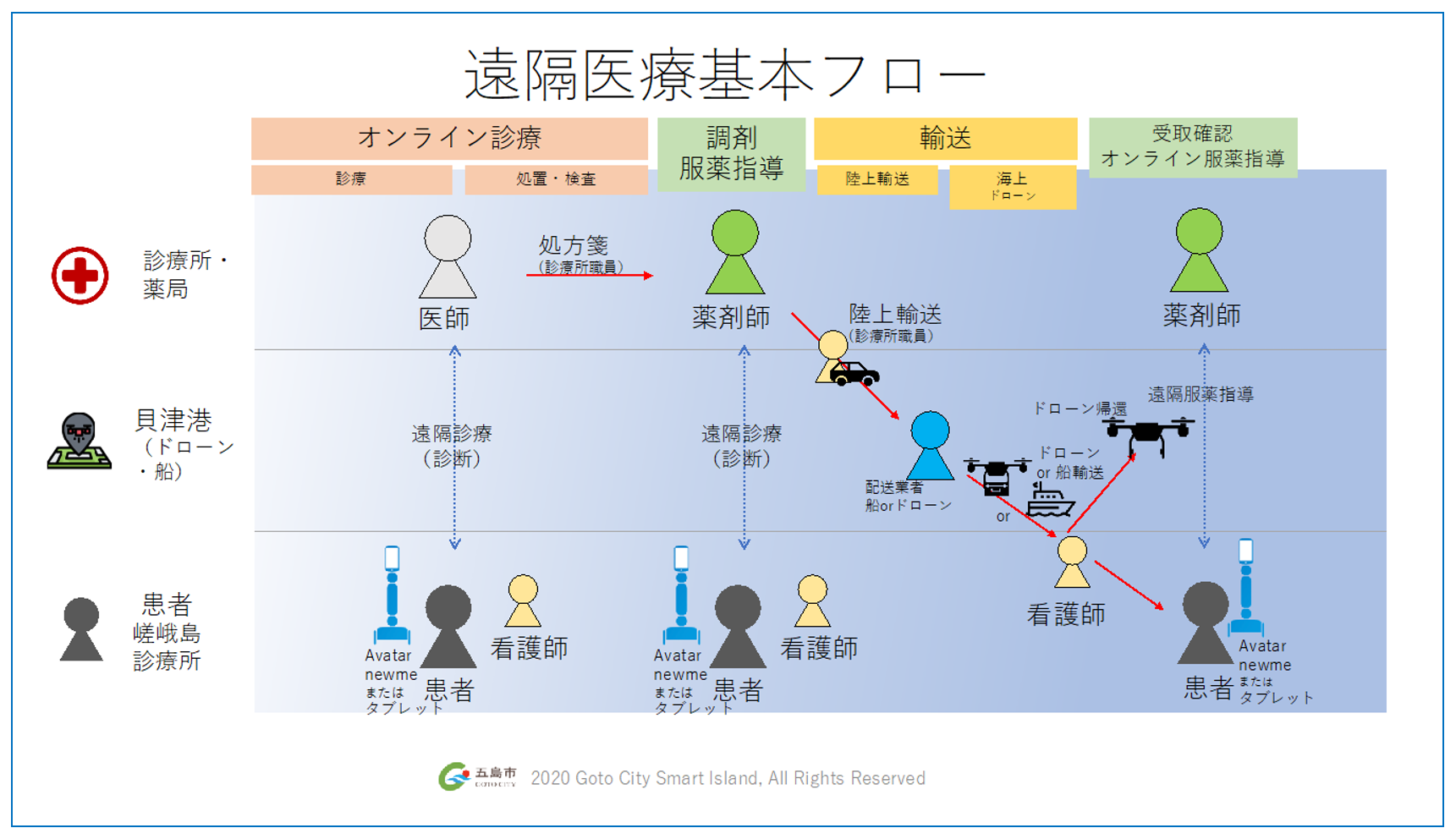

離島で構成される長崎県五島市では、高齢化や医師不足、移動サービスの確保などの課題を抱えており、通院が難しい高齢患者への利便性の高い医療サービスの提供や、医師の業務効率化が求められている。そうした課題の解決策の一つとして以前よりテレメディシンに力を入れており、本土からドローンで処方薬を配送したり、アバターロボットなどを患者と医師間のコミュニケーションに活用したオンライン診療の実証実験などが行われてきた。

2023年には長崎県が、長崎大学や長崎県病院企業団と構成する長崎県遠隔専門診療支援事業推進協議会を設置。患者が離島にいながら専門医の診療が受けられる体制を整備し、2024年4月から最新の通信技術を活用したテレメディシンの運用を開始している。消化器内科や脳神経内科、皮膚科でローカル5G回線と4K解像度の医療機器を活用し、専門医がいる長崎大学病院と、五島中央病院など離島の基幹病院をつないで診療を行うという。

日本には大小含め250以上の有人離島があり、五島市におけるテレメディシンの活用に全国から期待が集まっている。

(図3)五島市におけるドローンを活用したテレメディシンのイメージ(出典:五島市のプレスリリースより引用)

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年