DXの活用で先行する海外の医療事情

高齢化が進む日本では医療サービスの需要も増加しており、「テレメディシン(遠隔診療)」の活用などさまざまな対策で国民の健康を守ろうとしている。一方、民間企業や国全体で「DX推進」が掲げられているものの、医療分野においては途上段階にある。ここでは、医療分野でもDXの活用が進んでいる、海外の医療先進国の事例をいくつか紹介したい。

アメリカ:アマゾンがサブスクで遠隔医療サービスを提供

デジタル技術が進むアメリカでは、遠隔医療も普及している。その要因はいくつかあるが、大きな理由の1つになっているのが、オバマ大統領の時代に「医療のデジタル化」を大きく推し進めたことだ。その背景にあるのが、アメリカでは医療保険に入っていない人が多く、また医療保険に入っていても医療費が高くて病院に行けない人たちが多いということだ。

こうした中、米アマゾンは2023年11月から定期購入サービスであるアマゾンプライムの米国会員を対象に、遠隔診療サービスの提供を開始した。アマゾンは2022年7月に、プライマリーケア(初期診療)の医療サービスを提供するOne Medicalを買収。2024年6月27日には、One Medicalの事業とオンライン診療サービスを提供するアマゾンクリニックの事業を統合し、サービス名を「Amazon One Medical」としている。

アマゾンプライムの会員は、月額9ドルまたは年会費99ドルを支払うことで、スマートフォンのビデオ通話などで24時間態勢の遠隔医療サービスが受けられる。その他にも、専用アプリを通じて処方箋の管理や医療従事者とのメッセージのやり取り、診療後のフォローアップなどが利用可能。米国では家庭医の初期診療を受ける際には予約が必要で受診まで数日かかることもあるが、同サービスを利用すれば遠隔サービスのみならず、全米各地にある「Amazon One Medical」の診療所で、当日または翌日に対面でも診察を受けられる。

(図1)米アマゾンが提供する遠隔医療サービス「Amazon One Medical」

(出典:米アマゾンのWebページより引用)

ドイツ:定期検診による糖尿病網膜症の発見にAIを活用

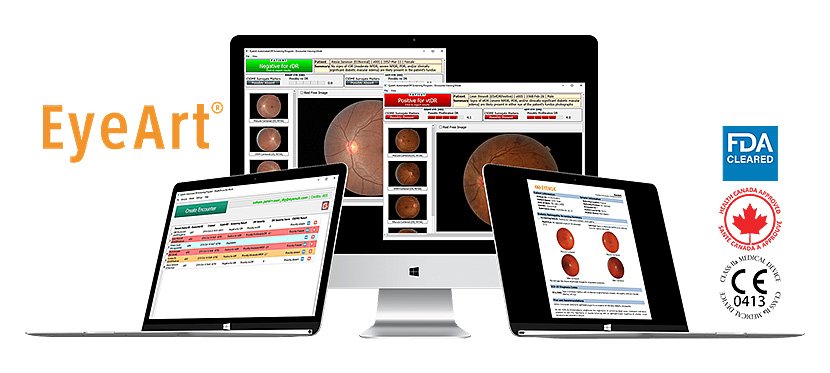

ドイツのメルゲントハイム糖尿病センターでは、アメリカのデジタルヘルス企業Eyenukが開発した糖尿病網膜症AIスクリーニングシステム「EyeArt」を導入。AI(人工知能)による画像解析でスクリーニング(振り分け)を行い、糖尿病網膜症の患者を自動的に検出している。メルゲントハイム糖尿病センターでは、年間2万人以上の糖尿病患者が糖尿病の診療を受けているが、「EyeArt」を採用するまでは糖尿病網膜症の疑いがある患者は、そのまま院外の眼科専門医に紹介していた。「EyeArt」の導入によって、実際に専門医への紹介が必要な糖尿病網膜症の症例をセンター内で発見できるようになったという。

眼底カメラで撮影した映像を「EyeArt」にアップロードすると、1分弱で糖尿病網膜症の有無や眼科専門医の診察を要するか否かが判定される。「EyeArt」は眼底カメラ撮影の特別な訓練を受けたことのない検査員でも、撮影された眼底映像の97%を読影でき、判定の正解率は96%とのことだ。

現在、メルゲントハイム糖尿病センターでは、すべての医師が院内でリアルタイムの糖尿病網膜症スクリーニングを実施しており、これによって患者は診断結果を聞くまでの時間が短縮される。糖尿病網膜症は静かに進行するので早期の発見が重要だが、1年や半年ごとに定期検診を受ければ、失明する前に治療が受けられるようになる。

(図2)FDA(アメリカ食品医薬品局)などの認証も受けている糖尿病網膜症の

AIスクリーニングシステム「EyeArt」(出典:EyenukのWebページより引用)

フランス:オンラインで独自の医療サービスを提供するスタートアップ

かかりつけ医制度が導入されているフランスでは、医療保険の被保険者はかかりつけ医の登録や受診が必要になる。また、フランスの企業は従業員全員に、健康保険を提供しなければならない。そして、フランスの医療水準は日本や他の欧州地域と比べてもトップレベルだと言われているが、OECDの調査ではフランスの一人当たりの医療費は日本より高いと見られている。

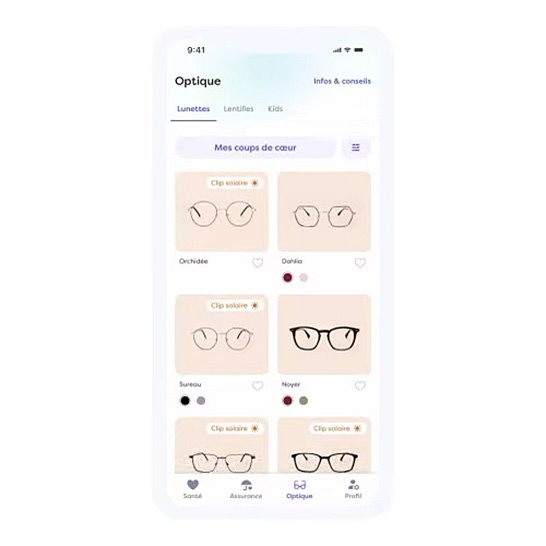

こうした医療事情の中、フランスでは国民健康保険制度を補完する、健康保険商品を提供するスタートアップが増えているようだ。その1つであるAlanは、従来の保険提供者と比較してユーザー体験を大幅に向上させるサービスを次々と加えている。例えば、医療保険の加入から保険金の請求までの手続きが、全てオンラインで可能な医療保険を提供。さらに、医師探しや負担額の見積りができるAlan Mapというサービスも展開しており、急速な市場拡大で注目を集めている。

Alanは加入者が病院で診療費を払った後の保険料請求を自動化することで、時には医師の診察を終えた直後に銀行口座に払い戻しが行われることもある。さらに、医師とチャットでコミュニケーションが取れたり、処方箋によるメガネの注文や、モバイルアプリを通じた精神的健康、背中の痛みなどの予防ケアコンテンツが使用できたりするなど、さまざまなヘルス関連サービスを揃えているようだ。

日本でも徐々に医療関連サービスを提供するスタートアップが増えているようだが、先行する海外のサービスが活用できるようになるには、電子カルテの導入や規制緩和などまだまだ課題も多いと思われる。

(図3)アプリを使って処方箋から眼鏡を作るサービスも提供するAlan(出典:AlanのWebページより引用)

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年