マイナ保険証により医療DXの基盤拡大へ

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる「マイナ保険証」は、2021年10月20日から開始され、2024年12月からはマイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)へ移行し、2024年12月2日から現行の健康保険証は新規発行されなくなった。

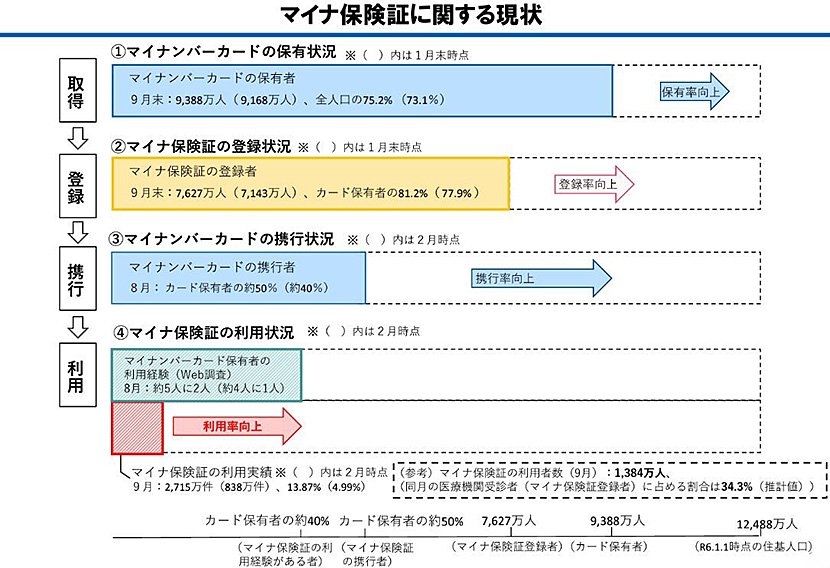

2024年10月末現在のマイナンバーカードの保有者は9,449万人で、全人口の75.7%が保有している。この数字は、2024年1月と比べ、保有者数は281万人増加し、保有率は2.6%上昇している。

一方、マイナ保険証の登録者数は2024年10月末現在で7,747万人。カード保有者の82.0%が登録している。この数字は昨年1月に比べ、604万人増加しており、カード保有者の2倍以上の増加率を記録している。

(図1)マイナ保険証に関する現状(厚生労働省 保険局作成の第186回社会保障審議会医療保険部会資料

(令和6年11月21日)より)

※図中の「1月」は、2024年1月を示す。他の月も同様。

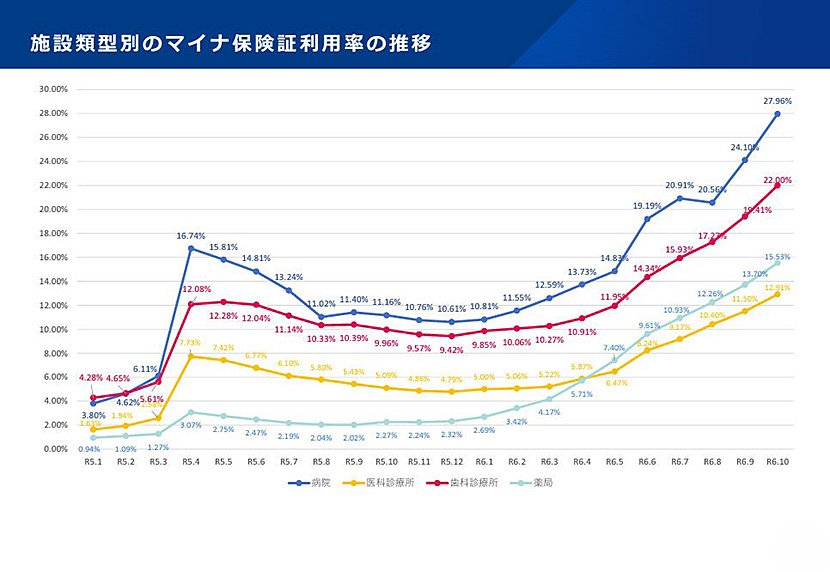

2024年10月現在の「マイナ保険証」の利用割合は、病院で27.96%、歯科診療所で22.0%、医科診療所で12.91%、薬局で15.53%と、いずれも3割以下となっているが、今年に入ってどの医療機関でも利用が急増している。

(図2)施設類型別のマイナ保険証利用率の推移(厚生労働省 保険局作成の第186回社会保障審議会医療保険部会資料(令和6年11月21日)より)

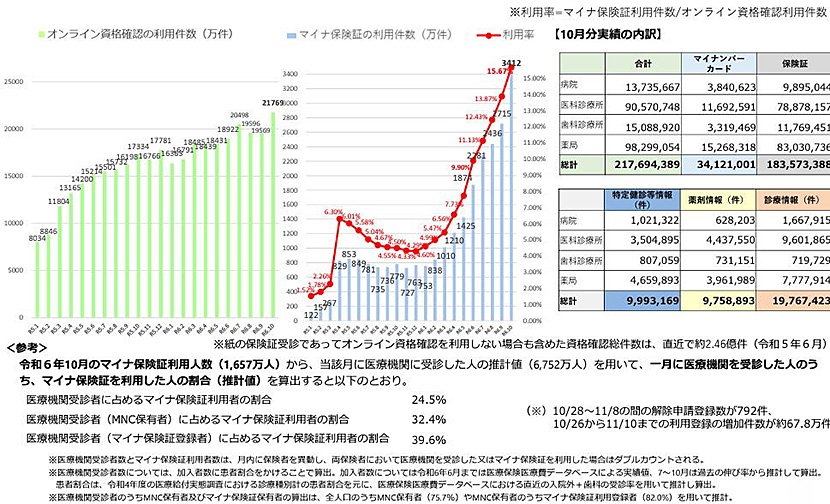

(図3)マイナ保険証の利用件数は今年に入って急拡大(厚生労働省 保険局作成の第186回社会保障審議会医療保険部会資料(令和6年11月21日)より)

マイナ保険証を利用しない理由としては、「マイナカードを持ち歩くことに不安がある」、「情報漏えいが不安」、「従来の健康保険証が使いやすい」、「メリットを感じない」といったものが上位を占める。

では、マイナ保険証を利用するメリットは何なのか。そのメリットは、大きく4つある。

1つ目は、データに基づくより良い医療が受けられるという点がある。マイナ保険証では、過去5年分の受診歴や薬剤情報、特定健診結果を医療機関と共有することができる。また、自身もマイナポータルにログインすることで、過去5年分の診療・薬剤情報や健康診断・検診情報を確認することができる。

これまで医師や薬剤士に対しては、口頭や問診表を通じて過去の情報を伝えてきたが、記憶が曖昧であったり、忘れてしまっている患者もいた。マイナ保険証では、受診時・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方された薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師と共有することができ、初めて受診する医療機関・薬局でも、過去の情報に基づいたより正確な診断を行うことが可能になる。

2つ目は、手続き不要で、高額療養費の限度額を超える支払いが免除されるという点だ。

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、1ヵ月の上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度である。限度額は年齢や所得によって異なる。

従来は、支給を受けるために医療機関・薬局の窓口で一度全額を支払った後に、支給申請書を提出する必要があった。あるいは、事前に「限度額適用認定証」を申請することで窓口負担を上限額に抑えることができたが、マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、「限度額適用認定証」を申請することなく、公的医療保険が適用される診療に対しては、窓口で支払う負担額を上限額に抑えられるようになった。

3つ目は、確定申告時に医療費控除の手続きが容易になるというものだ。

自身を含め、生計をともにする配偶者や親族のために支払った医療費が10万円(所得が200万までの場合は5%)を超えた場合、所得税の所得控除を受けることができる(これを医療費控除と言う)。医療費控除を受けるためには、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に添付する必要があるため、1年分の医療費の領収証を管理する必要があった。

一方「マイナ保険証」を利用すれば、マイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できる。この場合、「医療費通知」または「医療費通知情報」に記載されている事項を入力することにより、領収書を添付する必要はない。そのため、医療費の領収証を管理・保管する必要がなくなる。

「マイナ保険証」を利用すれば合計額をマイナポータルで確認できるため、医療費控除が適用されるのかどうかをすぐに判断することができる。

4つ目は、医療現場の負担を軽減できるというものだ。これまで、医療機関・薬局では適切な医療を提供するため、過去の健診情報や薬の飲み合わせについて、問診で都度確認をする必要があった。また、加入している健康保険の資格情報を目視で確認し、システムに手入力するといった対応が必要だった。

しかし、「マイナ保険証」を利用し情報提供に同意すると、薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができ、業務効率化を図ることができる。

そのほか、救急搬送時の対応が迅速に行えるというメリットがある。

傷病者が救急車で搬送される際にマイナ保険証を提示することで、診療情報や薬剤情報を救急隊と共有することができる。救急隊は、マイナ保険証でいち早く傷病者の正確な情報を取得し、医療機関に伝えることで、搬送先の選定や適切な応急措置を行うことができるようになるため、搬送先の医療機関は、傷病者を受け入れる前から必要な検査などの準備を始めることが可能となる。

マイナ保険証は医療DXの基盤

マイナ保険証は、厚生労働省が進める医療DXの基盤にもなっている。

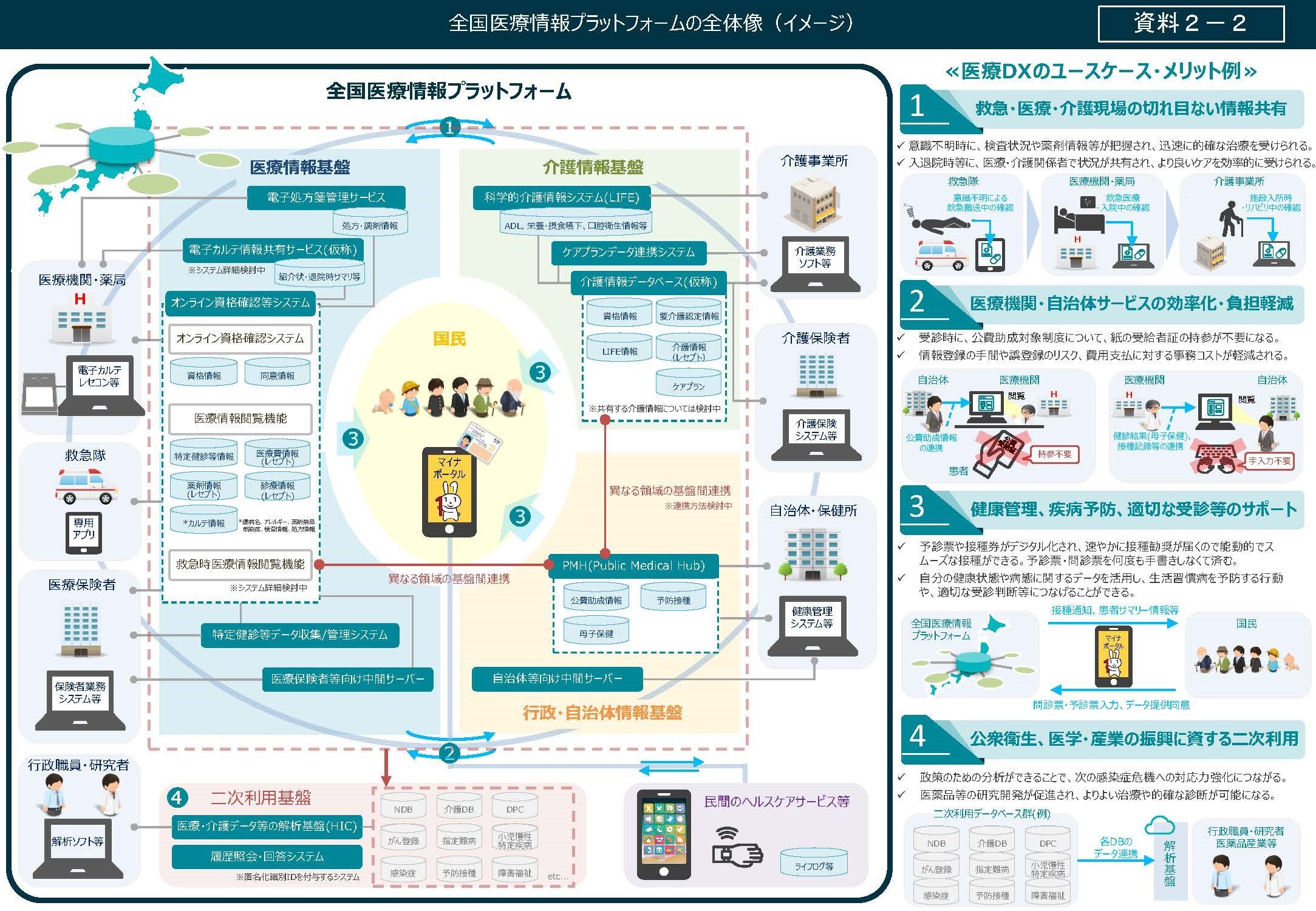

医療DXでは、保健・医療・介護の各段階において発生する情報やデータを、全体最適された基盤(クラウドなど)を通して、保健・医療や介護関係者の業務やシステム、データ保存の外部化・共通化・標準化を図ろうとしている。それにより、国民自身の予防を促進し、より良質な医療やケアを受けられるように、社会や生活の形を変えることを目指している。その基盤となるのが、全国医療情報プラットフォームだ。

全国医療情報プラットフォームでは、オンライン資格確認システムのネットワークを拡充し、レセプト・特定健診情報に加え、予防接種、電子処方箋情報、電子カルテ等の医療機関等が発生源となる医療情報(介護含む)について、クラウド間連携を実現し、自治体や介護事業者間等を含め、必要なときに必要な情報を共有・交換できる全国的なプラットフォームとする。これにより、マイナンバーカードで受診した患者は本人同意のもと、これらの情報を医師や薬剤師と共有することができ、より良い医療につながるとともに、国民自らの予防・健康づくりを促進できる。さらに、次の感染症危機において必要な情報を迅速かつ確実に取得できる仕組みとしての活用も見込まれている。

(図4)全国医療情報プラットフォームの全体像(イメージ)(出典:厚生労働省)

「全国医療情報プラットフォーム」では、全国の医療機関や薬局などで患者の電子カルテ情報を共有する電子カルテ情報共有サービスを提供し、マイナンバーカードを公費負担医療の受給者証として利用できるようにする。また、オンラインで接種対象者の情報確認、介護サービス利用者の情報を利用者、自治体、介護事業所、医療機関等の関係者間で円滑に共有するといったことが実現される。

日本は、世界に先駆けて超高齢社会に直面している。そのため、医療分野でのデジタル・トランスフォーメーションを通じたサービスの効率化や質の向上は避けて通れない。マイナ保険証はそのための第一歩だ。

2025年の春には、iPhoneにもマイナンバーカード機能を搭載できるように準備が進められているほか(現在、Android端末では一部機種で搭載可能)、マイナンバーカードと運転免許証及び運転経歴証明書の一体化も開始される。そうなれば、マイナンバーカードの普及や利用が進み、よりデジタル化の恩恵も受けやすくなるだろう。

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年