エンタメ業界で活用されるDXソリューション

昨今はエンターテインメント(ゲーム、動画、アニメなど)業界においても、DXを活用した様々なサービスやソリューションが登場している。特に、エンターテインメント業界はコストの大半が人件費であることから、AIやクラウド技術を活用したDXの余地が大きいと見られている。一方で、最近はコンテンツ制作だけではなく、プロモーションやファン交流を支援するサービスの分野にまで、DXの活用が広がってきているようだ。

AIにお願いするだけでゲームを制作してくれるプラットフォーム

ゲーム業界は一時的なブームを脱し、「持続的な成長産業」へと進化を遂げようとしている。その中で最近特に注目されているのが、プロダクションが制作する商業目的のゲームではなく、「UGC(User Generated Content;ユーザー生成コンテンツ)」を利用して一般ユーザーが制作したゲームだ。UGCでは、ゲーム内で使用できるマップやスキン、アイテム、モードなども、個々のユーザーが自作して他のプレイヤーとも共有できる。

NEIGHBORは2025年6月23日、AIを活用したUGCによるゲーム生成プラットフォーム「DreamCore」のβ版の一般公開を開始。インストール不要のブラウザベースで利用できる「DreamCore」は、ノーコードによるテキスト入力だけで、専門知識が全く無いユーザーでもゲームを制作・公開できる。プレイは完全無料で、ユーザーは思いついたアイデアをすぐに形にして、世界中のプレイヤーと共有できる。

7月8日からは「DreamCore」上で、テキストやタグで欲しいゲームを検索する新UXを提供開始。今後は検索機能を足がかりに、ゲーム推薦アルゴリズムの高度化やマルチデバイス対応を強化し、UGCゲーム時代のエンターテインメントインフラを目指す。また、「DreamCore」上で生成されたゲームを活用したブランドプロモーションや教育用途での導入など、企業・団体との協業を積極的に推進していくという。

(図1)AIゲーム生成プラットフォーム「DreamCore」の特徴

(出典:NEIGHBOR プレスリリース)

盛り上がりシーンをAIが検出してショート動画を自動生成

テレビ業界においては、各社が抱えるIPTVや番組コンテンツのプロデュースに関して、プロモーション手法や成功則が定まっておらず、グローバルで40億人のモバイル端末に日本発のコンテンツをあまねく発信する十分なアプローチができていないという。そのため、近年のテレビ局や動画配信サービスにおいては、番組の認知拡大やSNSマーケティングの一環としてショート動画の活用が加速している。

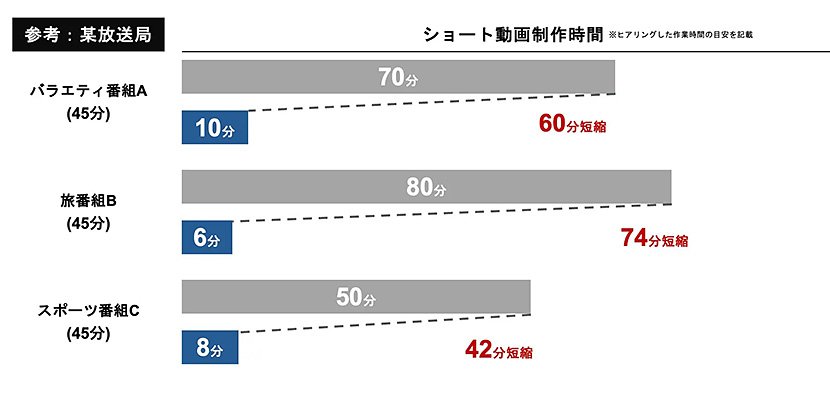

一方で、長尺の番組から適切なシーンを選び、編集する作業は膨大な時間と労力を要する。そのため、多くの企業がショートコンテンツ制作や運用のハードルを感じている。こうした中、テレビ業界に特化したベンチャーのNAXAは2025年7月9日、AIが盛り上がりシーンを自動検出して最適なショート動画を生成することで、従来のショート動画編集の負担を大幅に削減する、自動動画編集サービス「Short Video Generator」の提供を開始した。

編集作業の90%を自動化する「Short Video Generator」は、動画の長さや本数を指定するだけでAIが音声データを解析し、視聴者の関心が高まる「盛り上がりポイント」を自動検出。その中から最適なシーンを抽出して、短時間でショート動画を生成する。さらに、作成した動画はTikTokやYouTube Shorts、Instagram Reelsへのワンクリック投稿も可能になるという。

(図2)「Short Video Generator」の導入効果

(出典:NAXA プレスリリース)

アニメの聖地巡礼をサポートするサービス

もはや日本国内にとどまらず、世界中に配信されコアなファンを獲得しているアニメコンテンツ。その舞台となったスポットを実際に訪れる「アニメ聖地巡礼」は、熱心なファン活動であると同時に、観光・地域振興の重要なきっかけにもなっている。とはいえ、スポットは無名の場所が多く、地図に載っていない場所も少なくない。また、ネット上に点在する情報を集めたり、他のファンと交流したりする機会も限定的だった。さらに、自治体や観光施設側も、「継続的に訪れてもらう」「訪問記録を地域資源として活かす」ためにどのようにすべきなのかという課題を抱えている。

こうした課題の解決に向け、TECHFUNDは2025年4月25日、アニメ聖地巡礼の体験をサポートするサービス「聖地巡礼ノートピア」のβ版をリリースした。スマートフォンの位置情報を活用し、作品の「その場所」に実際に行った人だけが書き込めるGPSノートや、みんなで育てる巡礼マップなど、ファン同士のリアルなつながりと地域への貢献を同時に実現するデジタルプラットフォームを提供する。

「聖地巡礼ノートピア」では、ユーザーが訪れた聖地を位置情報や写真、感想とともに地図上に投稿する「聖地ソーシャルマップ」機能と、各スポットにデジタル掲示板を設置し、GPSを活用して実際にその場所を訪れたユーザーのみがメッセージの閲覧、書き込みが行える「デジタル巡礼ノート(GPSノート)」機能の2つを中心に構成。

今回公開されたβ版は、2026年3月に公開予定の正式版のリリースに先立ち、ユーザーからのフィードバックや利用傾向を収集・分析する実証実験版となっている。また、三浦市や、蕨市にぎわいまちづくり連合会、小金井アニメ協議会、東京ドームなどの自治体や地域団体、企業の協力を得て、一部の聖地スポットに二次元コード付きPOPを設置し、現地を訪れた人々がその場でサービスを気軽に体験できる導線を構築する。

(図3)「聖地巡礼ノートピア」の「聖地ソーシャルマップ機能」

(出典:TECHFUND プレスリリース)

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年