防災テックの市場動向について

防災テックとは

9月1日は防災の日です。災害は予測が難しく、一度発生すると甚大な被害をもたらします。近年、日本では自然災害が多発していることもあり、防災テックに対する関心が急速に高まっています。防災テックとは、防災とテクノロジーを組み合わせた造語で、災害を予測、防止、軽減するための最新の技術やソリューションを指します。

日本は自然災害と常に隣り合わせです。世界有数の火山大国でもある日本は、常に大規模噴火の可能性を抱えているほか、多発する豪雨・豪雪、台風の巨大化などの問題にも悩まされています。

内閣府は、これらの自然災害に備えるため2020年2月に「防災×テクノロジー タスクフォース」を設置しました。このタスクフォースは、「内閣府副大臣の下、内閣府及び内閣官房の防災対策、科学技術・イノベーション政策、IT 戦略、宇宙政策等を担当する部局が連携して、防災対策における ICT や新たなテクノロジーの活用を進めるための施策を検討すること」を目的としています。

防災テックには、 AIを用いた災害予測、ドローンを活用した災害時の救助活動、IoTデバイスを使ったリアルタイムのデータ収集など、多岐にわたる技術が含まれます。特に2000年代以降のスマートフォンの普及や、IoT、 AI技術の進化によって、防災テックは加速度的に発展しました。

防災テックの市場動向

防災テックの市場は、近年の自然災害の増加や気候変動の影響を受け、急速に拡大しており、特に自然災害のリスクが高いアジア太平洋地域や北米での需要が高まっています。2021年12月17日に発表された調査会社Panorama Data Insightsのレポートによると、災害対策システムの世界市場における2021年から2030年までの予測期間中の年平均成長率(CAGR)は7.4%とされています。

国内でも市場の拡大が予測されており、シード・プランニング社が2023年1月に公表したプレスリリースでは、日本国内の防災情報システム・サービスの官公庁需要と民間需要の市場規模は2027年度までに約1,533億円に達すると予測しています。

防災テックの事例 ~仙台市の取り組み~

仙台市では、2011年の東日本大震災の教訓を生かして、防災分野の技術革新や新ビジネスを生み出す取り組みが行われています。

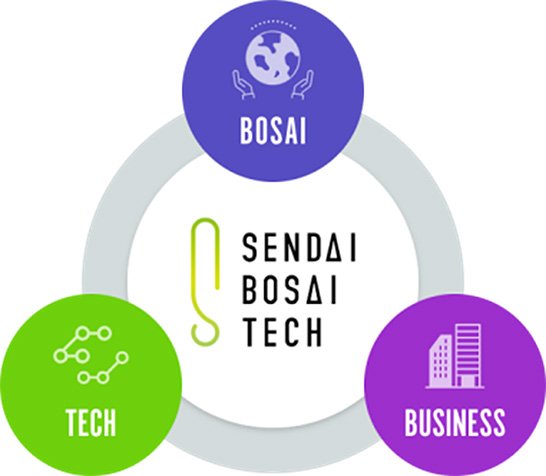

行政、企業、研究機関などが参加する「仙台BOSAI-TECH(ボウサイテック)イノベーションプラットフォーム」は、各々が有する防災課題やテクノロジーをプラットフォームに持ち寄り、融合することで、テクノロジーを活用した防災関連事業の創出や社会実装をすすめ、デジタルを駆使した新技術で災害に強い地域づくりを拡大・推進するものです。

BOSAI-TECHは、2015年の第3回国連防災会議で策定された「仙台防災枠組 2015-2030」を契機に、国内外の災害リスクの低減と、防災産業の振興を目指してスタートしました。

仙台市は、BOSAI-TECH推進の背景として、経済発展と社会的インパクトを両立した新たなソリューションを仙台から発信することで、防災・減災分野における世界での存在感を高めると共に、県外の人や企業が仙台へ興味・関心を持つきっかけに繋げたいとしています。2022年にはプラットフォームを整え、2024年2月時点で会員団体・企業は200を超え、全国に広がっています。同プロジェクトには、仙台市のほか、被災経験がある新潟県や神戸市、国の関係機関、企業、東北大学など学術研究機関などが参加しています。

出典:仙台BOSAI-TECHイノベーションプラットフォームWebページより

防災テックの未来

災害はいつ発生するかわかりません。防災テックは、今後、さらに高度な技術や新しいビジネスモデルを取り入れ、より多くの人々の安全や生活の質を向上させる役割が期待されます。ドローンやその他の先進技術は、災害時の効率的な救助活動を可能にし、より多くの命を救い、私たちの生活を守る強力なツールとなります。AIやIoTが進化することで、災害の予測精度は高まり、より迅速な対応ができるようになるでしょう。

しかし、技術だけが全てではありません。私たち一人ひとりの防災意識を高めることも重要です。災害を疑似体験することで、いざという時に迅速に対応できる備えをしておくことや、防災テックの重要性を理解し、その活用方法を学ぶ必要があります。防災テックは単なるトレンドやブームではなく、持続的な発展と普及が不可欠な分野です。次の災害に立ち向かうために、私たちがその成長を支え、社会構造を変革させ、新しい未来を築いていくことが求められています。

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年