水道管の老朽化問題に関する現状とは?原因や対策、新技術も解説

目次

- ▼1. 水道管の老朽化に関する現状・課題

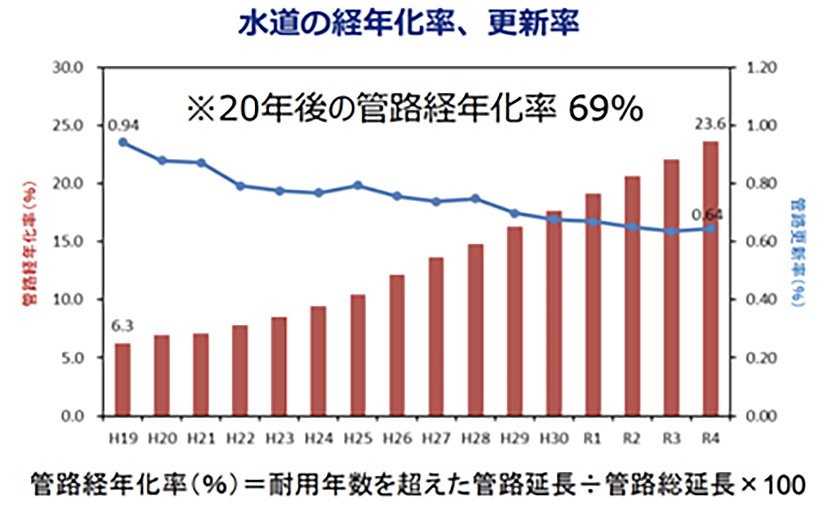

- ・水道の管路経年化率と更新率

- ・職員数の減少・高齢化

- ・小規模水道事業者の経営難

- ▼2. 水道管の老朽化の主な原因

- ・①経年劣化

- ・②維持管理の不足

- ・③環境や外部による影響

- ▼3. 水道管の老朽化が引き起こす主なリスク

- ・災害時に断水リスクが高まる

- ・全国で道路陥没が発生す

- ・工業用水道管の破裂リスクも高まる

- ▼4. 水道管の老朽化問題への具体的な対策

- ・アセットマネジメントを行う

- ・広域連携の推進により経営基盤を強化する

- ▼5. 水道管の老朽化問題における新技術の活用とその効果

- ・水道スマートメーター遠隔監視システム

- ・AIによる水道管の劣化診断

- ・水道設備の環境改善技術

- ・ドローンによる水管橋の点検

- ▼6. まとめ

日本の水道管は、家庭や企業、病院、学校など、あらゆる場所へ安全な水を届ける重要なインフラである。しかし近年、全国に張り巡らされた水道管の老朽化が進み、社会課題の一つとして注目されている。

本記事では、水道管の老朽化に関する現状と課題、主なリスク、具体的な対策や新技術について解説する。

水道管の老朽化に関する現状・課題

日本において、水道管の老朽化は深刻な社会課題となっている。水道管は全国のあらゆる場所に張り巡らされており、家庭や企業、工場、病院、学校など、さまざまな施設に水を供給する重要なインフラである。水道管を通じて各地点へ水を届ける方法は、車による運搬と比較してCO2排出量を抑えられ、環境負荷の低減にもつながると考えられる。

2023年時点での水道普及率は98.2%に達しており、世界的にみて日本の水道インフラは高い水準だといえるだろう。また、全国に敷設された水道管の長さ(総延長)は約74万kmにも及び、これは地球を約18.5周する距離に相当する。

その水道管の一部が法定耐用年数である40年を迎えようとしている今、日本社会は水道管の老朽化という課題に直面している。ここからは、日本の水道管の老朽化の現状と課題をさらに詳しく見ていこう。

水道の管路経年化率と更新率

水道の管路経年化率とは、全国に敷設された約74万kmの水道管のうち、法定耐用年数である40年を超えた水道管が占める割合を示す指標である。2022年時点では、約17.6万kmがすでに法定耐用年数を経過しており、管路経年化率は約23.6%に達している。

しかし、法定耐用年数を超える水道管が増加傾向にあるにもかかわらず、更新作業は十分に進んでいない。2022年に更新された水道管の長さは約4,800kmにとどまり、更新率はわずか0.64%だった。国土交通省の資料によると、この更新ペースが続けば今後20年で経年化率は約69%にまで上昇すると試算されている。

職員数の減少・高齢化

老朽化した水道管に対し、定期的な点検や適切な補修が行われない場合、劣化の進行が加速するリスクがある。対応が進まない要因として、水道事業に従事する職員数の減少や高齢化により、水道管の更新工事を発注する自治体側の体制が十分に整っていないという課題もある。

公益社団法人日本水道協会のデータによると、2022年における水道事業に従事する職員数は72,758人で、1990年の80,105人と比べると減少傾向にある。

また、水道事業あたりの職員数は上水道で33人、簡易水道で1.7人と少なく、事業統合で対応範囲が広域化する中、人員確保と技術水準の維持・向上が今後の重要な課題といえる。特に技術者や熟練した作業員が不足しており、若手人材の育成が急務となっている。

小規模水道事業者の経営難

小規模水道事業者の経営難も、水道管の老朽化対策を進める上での課題となっている。

水道事業は公益事業として位置づけられているため、原則として地域の実情を把握する市町村が主体となり運営している。その財源は税金ではなく、水道料金によってまかなう「独立採算制」が主に採用されている。

しかし、人口減少や節水型社会への移行により水道料金の収入は減少傾向で、小規模水道事業者の中では赤字経営に陥るケースも見受けられる。今後、収益不足に加え、人員不足や職員の高齢化が進むことで、水道管の更新作業が困難になる地域も増えると考えられる。このような状況が改善されなければ、水道サービスの継続自体が危ぶまれる可能性もあるだろう。

水道管の老朽化の主な原因

ここでは、水道管の老朽化を引き起こす主な原因について解説する。

①経年劣化

②維持管理の不足

③環境や外部による影響

①経年劣化

水道管の経年劣化によって、漏水などの問題が発生する。水道管の材質ごとに耐久性が異なるため、損傷の速度や症状の現れ方には差があるものの、長年にわたる使用で徐々に劣化が進行してしまう。

また、初期の設計や施工に問題があった場合には、法定耐用年数を迎える前に不具合が生じることもある。

②維持管理の不足

前述のように、人員不足や予算制約などが原因で、定期的な点検や適切な補修が十分に実施されないことがある。

その結果、適切な管理が行き届かず、水道管の状態が悪化し、劣化が想定よりも早まってしまう可能性がある。

③環境や外部による影響

水道管は、設置された周辺環境や外部からの影響を受けることがある。例えば、土壌の酸性度や地下水の状況、地盤変動などの要因により、水道管の腐食や破損が発生する場合もある。

また、水道水に含まれる成分が長期にわたって管の内面に蓄積され、腐食を引き起こすこともあるだろう。

水道管の老朽化が引き起こす主なリスク

水道管の老朽化が進むことで、日常生活のみならず災害時やインフラの安全性、企業の生産活動にも深刻な影響を及ぼすリスクがある。

ここでは、老朽化によって想定される主なリスクを解説する。

● 災害時に断水リスクが高まる

● 全国で道路陥没が発生する

● 工業用水道管の破裂リスクが高まる

災害時に断水リスクが高まる

老朽化が進んだ水道管は耐震性が低く、地震などの災害発生時に破損し断水するリスクが高まる。過去の主な地震発生時における断水件数は、以下のとおり。

| 地震 | 断水件数 |

| 能登半島地震(2024年) | 最大約14万戸 |

| 東日本大震災(2011年) | 約256.7万戸 |

| 阪神・淡路大震災(1995年) | 約130万戸 |

断水が長期化すれば、被災者の生活や衛生環境に負担がかかってしまうだろう。今後も大規模災害の発生が想定される日本においては、水道管の耐震化や計画的な更新は重要な課題といえる。

全国で道路陥没が発生する

老朽化した水道管は、漏水や水圧低下を引き起こし、地盤が緩むことで道路陥没が発生するリスクがある。

2021年には、水道管が原因とされる道路陥没件数は全国で約2,700件発生しており、計算すると平均で1日あたり約7件発生していることになる。特に、法定耐用年数の40年を経過した水道管が密集している地域では、今後さらに陥没件数が増加する可能性が高い。

工業用水道管の破裂リスクも高まる

水道管の老朽化によるリスクは、家庭用や公共用水道だけでなく、産業活動を支える工業用水道管にも及んでいる。工業用水道施設では、老朽化に伴い漏水などの事故が毎年のように発生しており、企業の操業に影響を及ぼすケースも見受けられる。

2021年には、工業用水の管路(導水管、送水管、配水管)のうち、40年の法定耐用年数を過ぎたものは48.3%に達し、上水道の22.4%と比較すると2倍以上となっている。

また、各事業者が策定した更新・耐震化計画に基づき、工事が順調に進められた場合においても、30年後には70%以上の水道管が法定耐用年数を超えると見込まれている。

工業用水道管における破裂リスクの原因は、過去の時点で劣化の兆候がみられなかったことに加え、新規整備や規模拡大が優先され、更新のための取り組みが十分に行われてこなかった点が指摘されている。

水道管の老朽化問題への具体的な対策

水道管の老朽化問題に対応するには、中長期的な視点で計画的な対策が求められる。

ここでは、代表的な取り組みとして「アセットマネジメント」と「広域連携」について解説する。

アセットマネジメントを行う

水道事業におけるアセットマネジメント(資産管理)とは、水道施設のライフサイクル全体を見据え、効率的かつ効果的に水道施設を管理・運営するための体系的な実践手法である。中長期的な視点から資産の状態を把握し、更新時期や優先順位を見極めることが可能になる。

アセットマネジメントを導入することで、施設更新への計画的な投資が実現し、老朽化に伴う断水事故の回避や侵害発生時の被害軽減につながると期待されている。

参考:水道事業におけるアセットマネジメント(資産管理)に関する手引き|厚生労働省

広域連携の推進により経営基盤を強化する

小規模水道事業者が多いことから、経営基盤の強化に向けて政府は広域連携を推進している。

広域連携とは、市町村が他の地方公共団体と自主的に連携し、施設の整備・運用や業務効率化を図る取り組みである。これにより、経営の安定化やサービス水準の格差解消、経営資源の効率的な活用といった効果が期待できる。

具体的な取り組みとして、都道府県と市町村における水道事業の統合、水質・施設管理の一体化などがあげられる。

水道管の老朽化問題における新技術の活用とその効果

水道管の老朽化問題に対しては、新技術の活用が鍵となる。新技術を効果的に利用することで、水道施設の長寿命化が期待できる。政府も水道事業における新技術の活用を水道事業者に促し、導入支援を行っている。

2022年では、水道施設の点検や維持修繕に関して新技術を導入している水道事業者の割合は8割近くに上り、今後も採用範囲が広がっていくだろう。

ここでは、水道事業において業務効率化や人員不足の解消、更新計画の策定などにつながる、具体的な新技術を紹介する。

● 水道スマートメーター遠隔監視システム

● AIによる水道管の劣化診断

● 水道設備の環境改善技術

● ドローンによる水管橋の点検

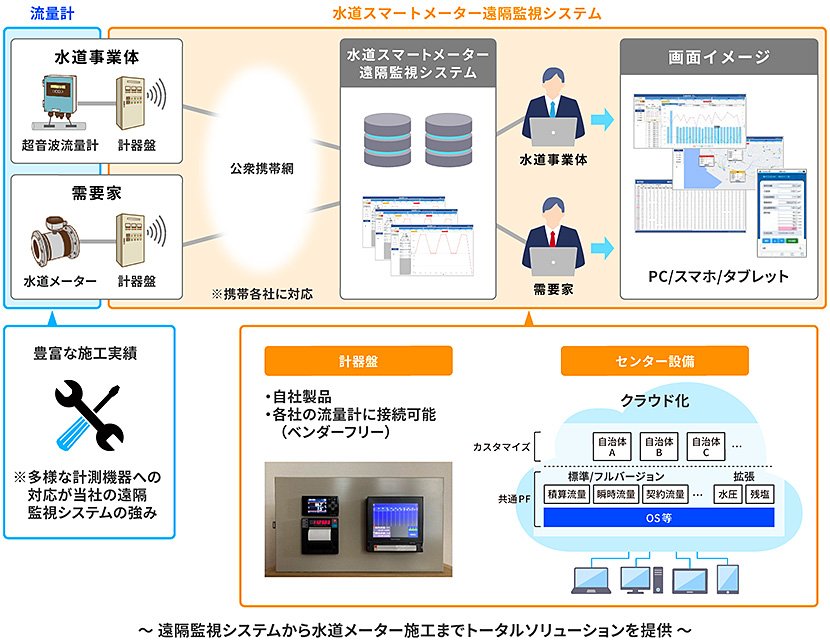

水道スマートメーター遠隔監視システム

水道スマートメーターとは、水道スマートメーターの流量情報を遠隔からでも取得でき、検針業務の効率化が実現できる技術である。

例えば、工業用水の検針業務では、紙媒体のデータ管理や人員不足などが課題となっている。また、流量計と計器盤について同じメーカーの機器を使用する必要があるなど、設備管理コストが負担となっている。

株式会社ミライト・ワンが提供する「水道スマートメーター遠隔監視システム」は、ベンダーフリーで利用できる、柔軟性の高いクラウド型の遠隔監視ソリューションである。このシステムは流量の遠隔監視・検針を可能にし、検針業務の省力化やペーパーレス化を実現する。また、災害時には設備状況を遠隔から把握できるため、初期対応の迅速化にも寄与するだろう。

「水道スマートメーター遠隔監視システム」は国土交通省が取りまとめた「上下水道DX 技術カタログ」にも掲載されている。これは、上下水道施設におけるメンテナンス業務を高度化するために策定され、同システムが工業用水の管理・検針業務を効率化する技術として紹介されている。この技術について詳しくは、以下のリンクもチェックしてみてほしい。

水道スマートメーター遠隔監視システム

「水道スマートメーター遠隔監視システム」をクラウド化、水道事業体向けに提供開始 ~

工業用水の運用維持管理を効率化~

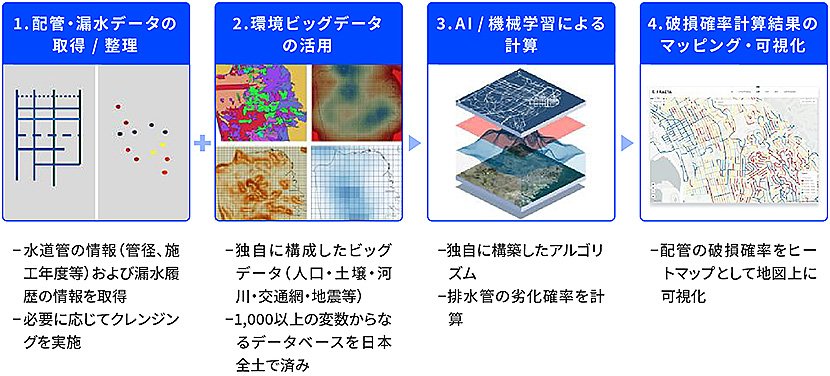

AIによる水道管の劣化診断

近年、水道管の老朽化対策として、AIを活用した劣化診断技術が注目されている。水道管の設置年や材質、位置といった既存の設備情報に加え、地盤や地形などの環境ビッグデータを組み合わせることで、AIが将来的な漏水リスクや劣化傾向を予測する仕組みである。

実際に掘削しなくても水道管の状態を把握できるため、漏水事故の未然防止と効率的な更新計画の策定に役立つと期待されている。

株式会社ミライト・ワンが提供する「水道管劣化予測・影響度評価・更新計画策定ソリューション」は、AIと機械学習を活用し、水道管の漏水確率を予測する技術である。

さらに、漏水が発生した際の被害コストや事業上のリスクなども同時に評価し、マップ上で可視化する。この結果をもとに、優先順位に応じた更新計画を自動で立案できる「JobPlanner」機能も備えており、限られた予算の中でも効果的な更新計画の策定を実現できるだろう。詳しくは、以下のリンクをチェックしてみてほしい。

水道設備の環境改善技術

水道設備における環境改善技術も、効率的なインフラ整備のために求められている。上下水道の水道管内で発生するスケールによって、腐食が起こる可能性がある。

スケールとは、水に溶けているカルシウムやマグネシウムなどが固体となり、配管に付着したものである。スケールが蓄積すると設備の劣化を早める恐れがあるが、メンテナンスにはコストがかかってしまう。

株式会社ミライト・ワンの「ナノゲート」は、上下水設備の環境改善装置として開発された給排水管セルフクリーニングシステムである。これは、電磁気力で水の電気的特性を変化させてスケールなどを改善する仕組み。配管に巻いて設置でき、止水工事を行う必要もない。詳しくは、以下のリンクをチェックしてみてほしい。

ドローンによる水管橋の点検

水道施設の中でも水管橋は、点検のための足場を設置しにくい場所が多く、目視点検では職員の安全確保が困難で、異常の見落としが発生しやすい点が課題となっていた。そこで、ドローンを活用した水管橋の点検が実施されている。

ドローンを用いることで、さまざまな角度からの撮影が可能となり、老朽化している部分の見落としを防ぐ。足場を設置する必要もなく、職員の安全を確保しながら点検作業を実施できる。

株式会社ミライト・ワンの「ドローンフライトソリューション」は、水管橋点検をはじめとしたインフラの安全点検を支援するサービスである。ドローンに搭載された赤外線カメラなどにより、水管橋の亀裂、塗装の剥がれ、錆、ひび割れといった劣化の兆候を的確に捉える。詳しくは、以下のリンクをチェックしてみてほしい。

まとめ

水道管の老朽化は、日本において深刻な社会課題の一つである。法定耐用年数を超えた水道管が増加しているにもかかわらず、人手不足や事業者の経営難などの問題も重なり、対応が遅れているのが現状である。

株式会社ミライト・ワンは、水道インフラの維持や更新に寄与するさまざまなソリューションを提供している。具体的には、水道スマートメーターの遠隔監視システムやAIによる劣化診断、ドローン点検サービスなどがあげられる。水道設備の持続的な運用に向けて、ぜひ以下のサービスをチェックしてみてほしい。

水道スマートメーター遠隔監視システム

水道管劣化予測・影響度評価・更新計画策定ソリューション

上下水設備の環境改善装置「ナノゲート」

上・下水道関連事業 上下水道管路・施設の老朽対策・維持更新

ドローンフライトソリューション

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年