- HOME

- Beyond X 最前線

- 自然災害の頻発で自治体に広がる「防テクPF」の活用

自然災害の頻発で自治体に広がる「防テクPF」の活用

近年、頻発化、激甚化する災害に対して、より効果的・効率的に対応していくためには、デジタル技術をはじめとする先進技術を積極的に活用していくことが重要とされている。そこで内閣府は、災害対応を行う地方公共団体等の困りごとや関心事項(ニーズ)と民間企業等が持つ先進技術のマッチングや効果的な活用事例の横展開等を行う場として、「防災×テクノロジー官民連携プラットフォーム」(防テクPF)の運用を令和3年(2021年)7月から開始した。

このプラットフォームでは、地方公共団体と民間企業の常設マッチングサイトを提供するほか、マッチングセミナーを開催。これらを通じて、効果的な活用事例や技術導入に関するノウハウを発信し、防災に関するデジタル先進技術の導入を促進していく計画だ。

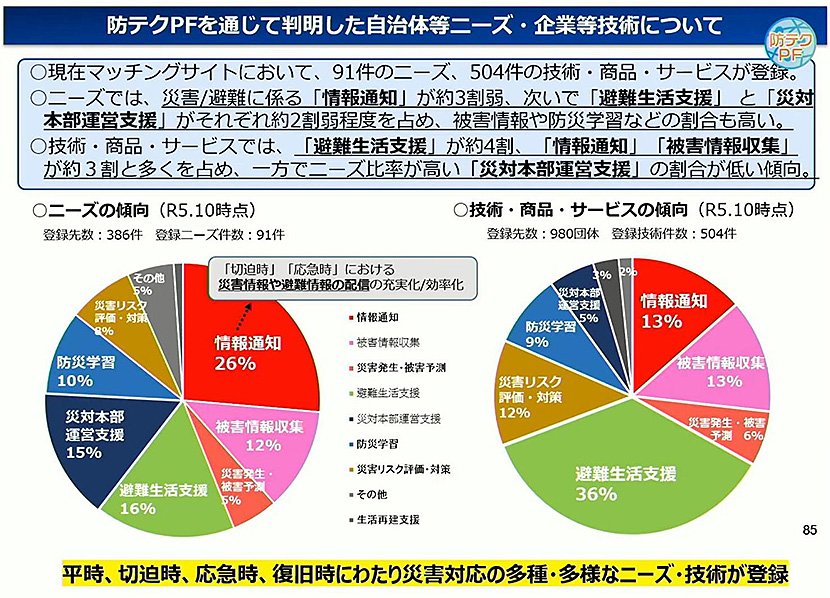

令和5年10月時点でのマッチサイトの登録数は、自治体が386件、民間の技術・商品・サービスの登録が504件あり、同時点では108件のマッチングが行われた。

自治体のニーズが高い機能としては、情報通知が26%、避難生活支援が16%、災害対策本部運営支援が15%、被害情報収集が12%、防災学習が10%(いずれも令和5年10月時点)となっている。

自治体の防テクPFに対するニーズと民間が提供するサービスの傾向(出典:内閣府)

玉名市は南海トラフ地震に向け防災VRコンテンツを制作

南海トラフ地震に向け、官民連携を図ったのは、熊本県玉名市だ。同市は、実際の街並みを使用した水害時の避難シミュレーションを体験できる防災VRコンテンツを制作した。

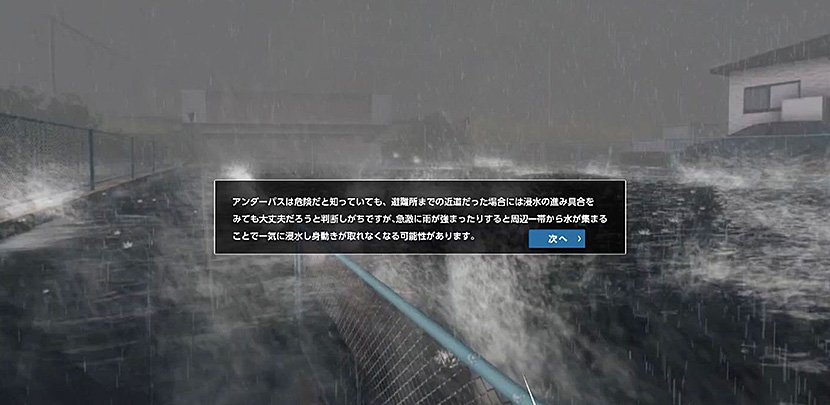

作成したVRコンテンツ(出典:キャドセンター)

同市は、過去に大規模な水害に見舞われた歴史があり、VRによりリアルに再現された街並みと、臨場感溢れる水害のシーンにより、災害を"自分の身に起こること"として考えてもらうことを狙っている。

臨場感溢れる水害のシーン(出典:キャドセンター)

このVRコンテンツは、玉名市内の自宅からゴールとなる避難場所までを10分以内で到達するように避難する過程を疑似体験できる構成になっている。コンテンツ内では避難ルートの分岐ポイントが3つあり、 被験者は自分だったらどう行動するかを考え、発災時をリアルに想像しながら避難シミュレーションを体験する。体験者の85%が「実際に水害を体験している怖さを感じた」と回答しているという。

玉名市では、防テクPFを介してキャドセンターとマッチングし、VRコンテンツの作成を依頼した。

山元町は災害情報の一元管理を実現

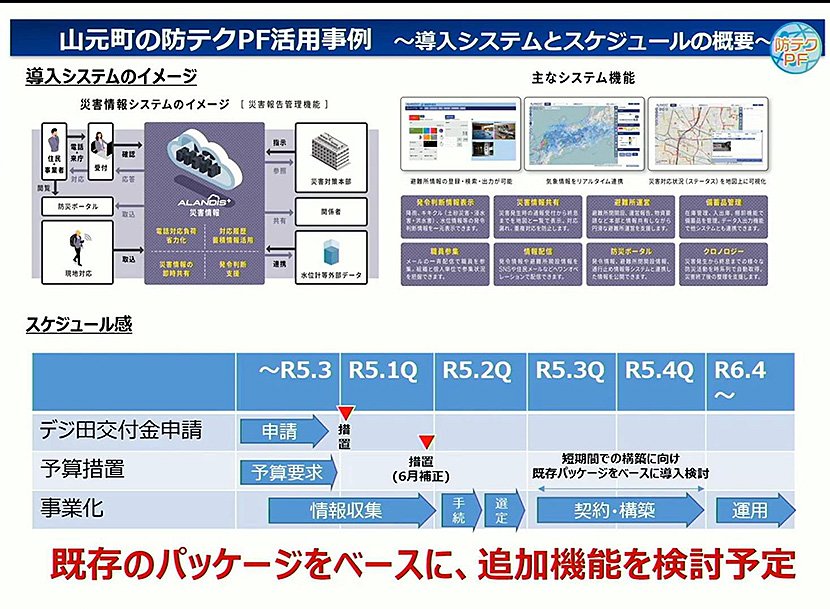

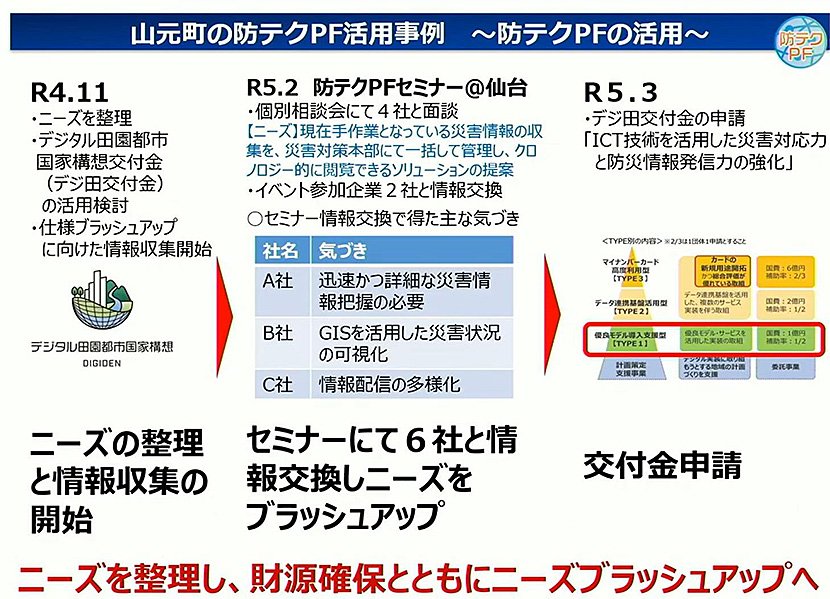

宮城県山元町では、災害対策本部運営システムを導入するにあたり、防テクPFを利用して仕様のブラッシュアップと開発業者の選定を行った。

同町は従来、防災対策においては、電話等で集めた情報をホワイトボードに記入し、Excelに起こして印刷して、災害対策本部会議で利用していた。そのため、情報のリアルタイム性がない、正確な情報把握ができない、大きな手間がかかるという課題を抱えていた。

そこで同町は、一元的に情報を収集・管理・展開できるシステムの導入を検討。第6回の防テクPFセミナーの個別相談会で4社と面談。イベント参加企業2社とも情報交換を行って、災害対策本部運営システムに必要な機能をブラッシュアップした。デジタル田園都市国家構想交付金制度の申請も行い、令和5年から業者選定、令和5年度の第3四半期から契約・構築作業を行った。最終的に、アジア航測のパッケージ製品を導入し、災害情報の一元管理を実現した。

山元町が導入したシステムイメージと導入スケジュール(出典:山元町)

同町では、防テクPFを活用し、企業からの提案を募集することで、複数社のアイデアを踏まえ、解決方法を模索できたという。

災害対策本部運営システムの主な機能としては、発令判断情報の表示、災害情報の共有、避難所運営の支援、備蓄品管理、情報のワンオペレーション配信、システムと連携した情報公開防災ポータル機能を導入した。

山元町の防テクPFの活用の経緯(出典:山元町)

福知山市は市内の326自治会ごとに避難情報を提供

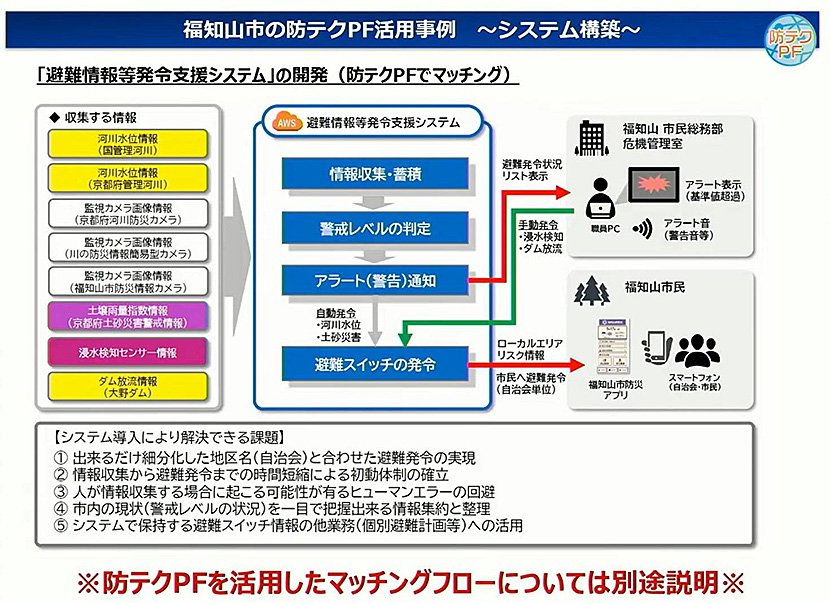

京都府福知山市は、平成30年7月の豪雨災害を受けて、避難のあり方の検討会を設け、2年をかけて最終報告を取りまとめた。その中では、市内一斉の情報発信とは別に、自治会ごとにローカルリスク情報を発信することを決定した。

福知山市の避難情報発令支援システムの概要(出典:福知山市)

ローカルリスク情報は、市民が切迫感をもって、自分事として捉えられる避難スイッチになるという。ローカルリスク情報は、住民自ら作成する防災マイマップを通じて基準値を設定。それを超えた場合は、市が自治会(全326)ごとにアラートとして知らせる。ただ、これを行うには、膨大なマンパワーが必要なため、同市はシステム化の必要性を認識したという。

構築したシステムは、河川の推移、監視カメラ画像、土壌雨量指数、浸水検知センサーなどの情報を管理し、警戒レベル判定を行ってアラート通知を自動で行う。これにより、市は、市民への一斉の避難通知に集中できるという。

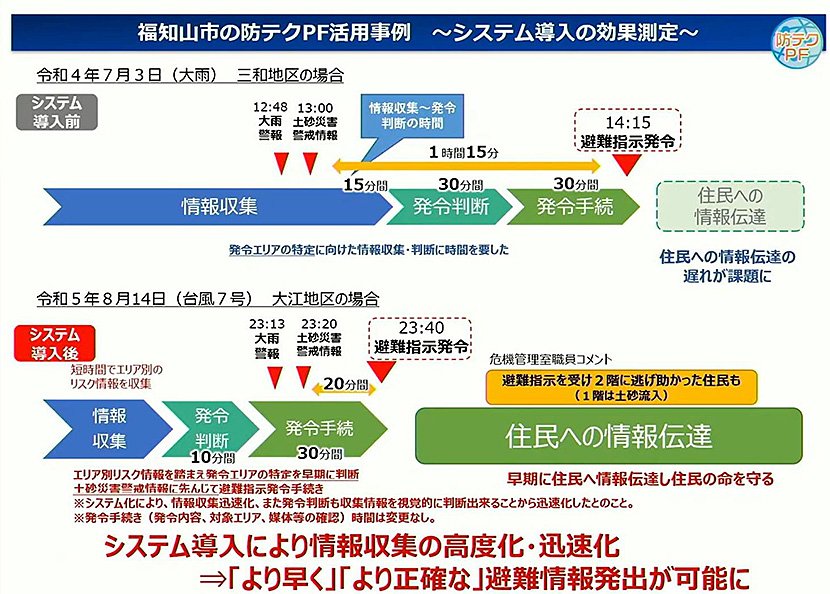

システム導入前は、情報収集から自治会への避難発令まで1時間15分ほどかかったが、システム導入後は20分で発令でき、システム導入により情報収集の高度化・迅速化が図られたという。

福知山市のシステム導入効果(出典:福知山市)

同市はシステムを導入するにあたり、防テクPFを活用することで、2つのグループとマッチングした。令和4年6月~10月で実証実験を行って要件を作り込み、令和4年10月~令和5年3月に公募で業者を決定し、令和5年4月から運用を開始した。

同市は、防テクPFの活用のメリットとして、恣意性がなく、複数社と相談でき公平性を担保できたことや、実証実験を通じてシステムを作り込むことが可能になった点を挙げた。

また、同市はこのあと開発した、災害時ケアプラン作成支援システム(災害時に自力での避難が困難で家族の支援が得られない、または、家族だけの避難が困難な方の避難支援)の構築においても防テクPFを活用している。

いずれの事例も、防テクPFの活用で、迅速なシステム導入が可能になっている。

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年