- HOME

- Beyond X 最前線

- 医療DXでスマートシティを実現する八幡平市の取組みとは

医療DXでスマートシティを実現する八幡平市の取組みとは

日本では今後、さらなる高齢化率の上昇が予想されているが、そんな中、医療機関を核としたスマートシティを実現しようとしている都市がある。岩手県八幡平市はその1つだ。

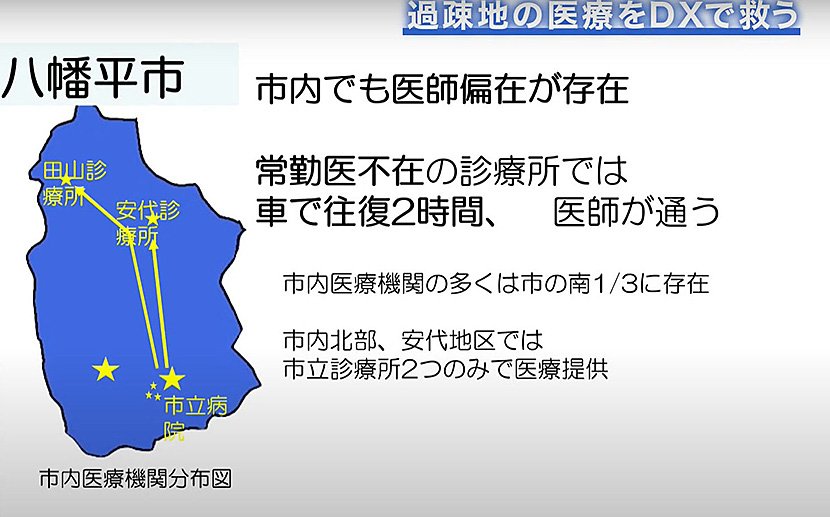

同市は、約862.25平方kmという広大な面積に、23,179人(2024年12月31日現在)が暮らす環境にあり、高齢化率は2020年の時点ですでに40%を超えている。そのため、限りある医療資源へのアクセス確保と独居者の安否見守りが課題となっていた。

市内ではすでに診療所の常勤医が確保できない無医地区が発生しており、市立病院の医師が片道1時間半をかけて診療所に行くことで、かろうじて医療体制を維持している状況であった。そこで同市は、内閣府より認定を受けた地域再生計画「遠隔診療・見守りDX基盤の構築による持続可能な地域づくり計画」に基づき、2021年6月、「八幡平市メディテックバレーコンソーシアム」を設立した。

同コンソーシアムによる八幡平市メディテックバレープロジェクトは、過疎地域特有の地域課題を持続的に解決するために八幡平市主催で立ち上げた産官学プロジェクトだ。最先端のICT技術を活用して地域の課題解決を行い、同時に新産業の創出により最先端の技術・知見と投資が集まる医療福祉×ICTの先進地「メディテックバレー」の形成を目指している。

メディテックバレーは、人口が減少した地域でも、医療と福祉を持続可能にするための基盤で、市販のデバイスを活用した遠隔医療や見守りを実現し、都市部の大企業に頼ることなく、人材開発も域内で行っていくものだ。

(図1)八幡平市メディテックバレープロジェクトで実現を目指す内容(出典:八幡平市メディテックバレーコンソーシアム)

八幡平市の遠隔診療は、AP TECHが開発したアプリ「Hachi(ハチ)」を活用。Hachiは、アプリ設定済のApple Watchを装着するだけで、デバイスで取得された心拍数等の情報を24時間365日クラウドサーバに送信し、遠く離れたところにあるiPadやiPhoneと、ほぼリアルタイム(10分/5分/1分のうち任意の頻度)でデータを共有することができる。これにより、患者が装着しているApple Watchを介して、医師はバイタルデータをリアルタイムで共有できる。

(図2)iPhoneによる遠隔見守りサービスのイメージ(出典:八幡平市メディテックバレーコンソーシアム)

医師は、患者のバイタル推移を確認しながら診療することができ、ビデオ通話機能もあるため、遠距離であっても画面越しに顔を見ながら話すことも可能だ。医師等がiPadから1タップでビデオ通話を行い、患者側のiPhoneで自動受話する設定を行うことで、最新のバイタル推移を参照しながら、画面越しに顔を見て行うオンライン診療が可能となっている。これにより、高額な医療機器を使用せず、遠隔地の医師が対面と遜色ない診療を低コストで実現した。また、Hachiには万が一の際使用できる、自動・手動のSOS送信機能も備わっている。

(図3)iPadによる遠隔見守りサービスイメージ(医療機関向け)(出典:八幡平市メディテックバレーコンソーシアム)

同市では、2021年9月よりICTを活用した高齢者向けのオンライン診療の実証実験を開始。2023年4月からは、FaceTimeによるオンライン診療を開始した。

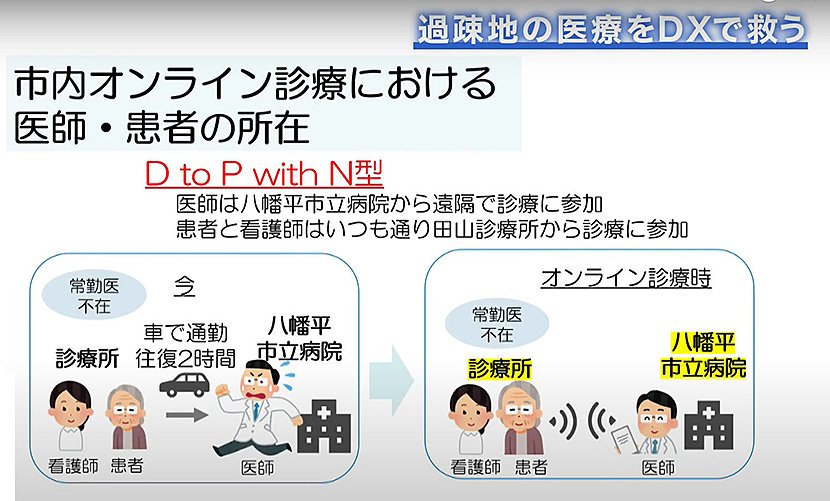

八幡平市のオンライン診療は、「D to P with N(Doctor to Patient with Nurse)」という形態だ。「D to P with N」は、患者の同意のもと、オンライン診療時に、患者は看護師等がいる状態で診療を受け、医師は診療の補助行為をその場で看護師等に指示することで、薬剤の処方にとどまらない診療の補助行為(点滴や注射等)や追加的な検査(血液検査や尿検査等)が看護師等を介して可能となる。同市では、 八幡平市立病院に医師がおり、田山診療所、安代診療所という2つの診療所に患者と看護師がいる状態でオンライン診療を行っている。

(図4)八幡平では、八幡平市立病院に医師がおり、田山診療所、安代診療所という2つの診療所に患者と看護師がいる状態でオンライン診療を行っている(出典:八幡平市メディテックバレーコンソーシアム)

(図5)八幡平市のオンライン診療はD to P with N(Doctor to Patient with Nurse)(出典:八幡平市メディテックバレーコンソーシアム)

2024年11月16日に開催された「令和6年度八幡平市メディテックバレーシンポジウム」において、八幡平市立病院事業管理者・統括院長 望月 泉氏は、これまでの実績を説明。オンライン診療は、患者にとって、通院に伴う患者負担の軽減および継続医療の実現や、感染症リスクの軽減というメリットがあると指摘した。また、診察を行う医師においても、感染症への感染リスクの低減、効率的・効果的な医療体制の整備、医療資源の柔軟な活用、医療資源の少ない地域における医療確保への貢献、医療従事者の負担軽減というメリットがあるという。

さらに同市では昨年の11月、医薬品をドローンを使って配送する実証実験を行い、成功させている。

また同市では、起業家育成プログラム「スパルタキャンプ」を通じて育てた起業家やエンジニアを育成している。「スパルタキャンプ」には、国内のみならず世界中から定員の数十倍の応募があり、起業を目指す多数の移住者を輩出しているという。人口減でも地域を持続可能にするDXソリューションを都市部の大企業に頼るのではなく、地場で育てたスタートアップ企業が巨額の投資資金を呼び込むなど、利益を生む力があると同時に若年層にとっても魅力ある新たな成長産業を創出しようとしている。

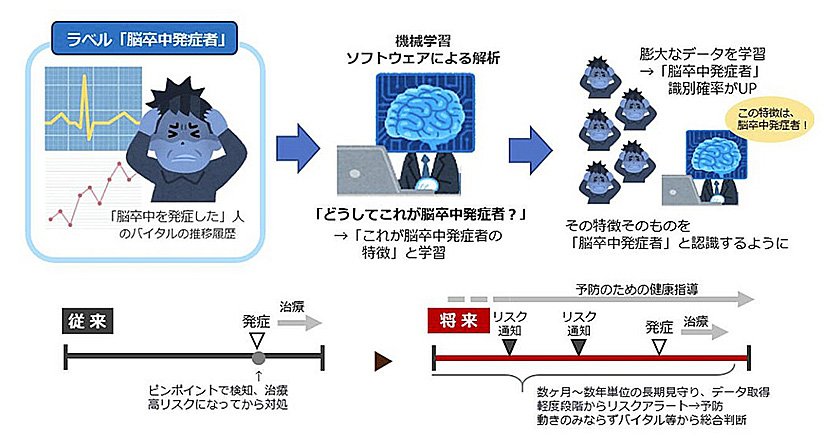

コンソーシアムでは、本事業で実装する遠隔診療・遠隔見守り、DX基盤の整備により継続的に取得される匿名データを活用し、脳疾患や心筋梗塞等の発症リスクを早期にアラートする「疾病リスク予測 AI 」の開発事業を想定している。開発した成果はサービス提供やヘルスリテラシーに係るレクチャー等の形で、地域住民に還元するとともに、新サービスの開発に伴う首都圏大企業等からのコンソーシアムへの参加及び資金流入も期待している。また、新たな雇用創出等による人口流出の抑制、新規流入者増等の地方創生に資する効果にもつなげていくという。

(図6)「疾病リスク予測AI」事業イメージ(出典:八幡平市メディテックバレーコンソーシアム)

コンソーシアムでは、八幡平市で確立した、遠隔での診療と見守りのメソッドについて他地域への横展開を進め、医師確保や見守りの担い手不足に悩む全国の過疎地や離島に実装し、人口が減っても安心して住み続けられる社会を実現することを目指していくという。

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年