- HOME

- Beyond X 最前線

- 豊田市が進めるCN実現に向けた水素社会構築戦略とは

豊田市が進めるCN実現に向けた水素社会構築戦略とは

愛知県豊田市は今年の5月、2050年のカーボンニュートラル(CN)実現に向け、水素社会を構築するための市独自の戦略として、「豊田市水素社会構築戦略」を策定した。期間は2025年~2050年までという長期にわたるものだ。

CO2の削減の最大27%を水素で

豊田市水素社会構築戦略は、産学官民の多様な関係者の役割を明確にしながら、各主体の施策の整合性を担保し、水素社会の着実な実現に向けた具体的な行動指針と位置付けている。

水素社会の実現に向けては、水素の製造技術の成熟度、輸送コスト、カーボンプライシング(企業などの排出するCO2に価格をつけ、それによって排出者の行動を変化させるために導入する政策手法)の導入時期と水準、他のクリーンエネルギーとの競合など、多くの不確実性が伴っている。そのため豊田市は、将来のビジョンを明確に描きながら、柔軟に対応していくためには、多様なステークホルダーとの連携やリスクの早期把握、対応策の事前準備を総合的に行うために、このような指針が必要だとしている。

「豊田市水素社会構築戦略」策定の意義としては、水素を活用することで ①環境価値(脱炭素化)、 ②経済価値(産業競争力・地域経済発展)、 ③社会価値(市民生活の質向上) の3価値を同時に実現することが挙げられている。つまり、水素活用を単に「燃料を変える」施策と捉えるのではなく、地域産業・地域社会の付加価値創出に結びつけた包括的な取組みとして位置付けている。

戦略の中では、2050年のCO2 100%削減に向けて、現状不足する部分(30%)のうち、2040年までに最大12%、2050年までに最大27%を水素活用により脱炭素化するという目標を掲げている。

産業振興分野でも、2030年までに市内に水素関連機器を10台、燃料電池商用車を477台導入するという具体的な数字目標を設定している。

2030年までの「水素利用の基本整備」フェーズ

豊田市は2050年の水素社会ビジョン(水素関連技術の進んだ地域として認知される)達成に向け、2030年までを「水素利用の基本整備」フェーズと位置づけ、本格的な水素活用を見据えたインフラや設備の転換を進めていく。

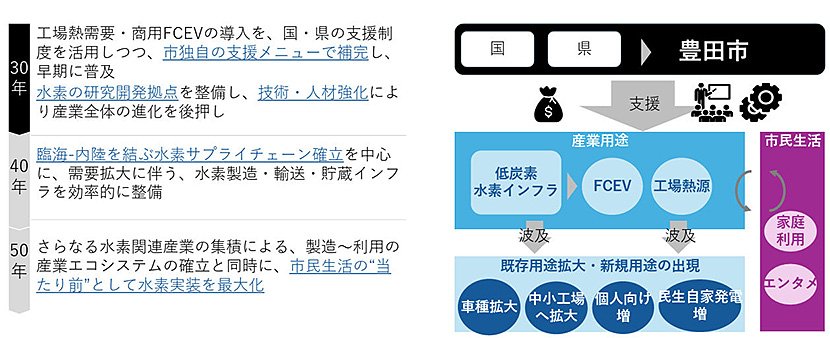

(図1)2050年の水素社会実現のため、2030年、2040年、2050年までに実現すべきこと

(出典:豊田市)

2030年に向けては、水素を「つくる」、「はこぶ」、「つかう」、「広げる」の4つの視点で支援策を実施していく。

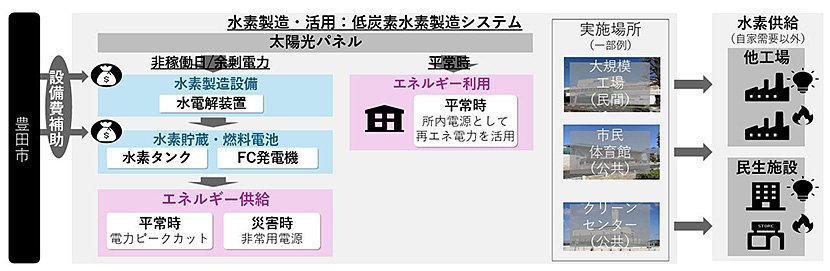

水素の製造・供給の「つくる」では、地域内(および近隣地域)で再生可能エネルギー由来・低炭素水素の製造拠点を構築し、水素貯蔵・供給網の整備により、安定的な水素供給体制を確保する。そのために豊田市が設備の補助を行うとともに、市内企業・大学・研究機関・行政が連携し、技術開発・実証試験を推進する。

(図2)「つくる」で実施する施策(出典:豊田市)

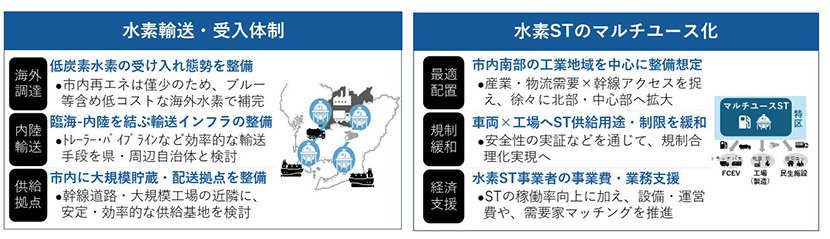

水素の輸送・貯蔵・供給流通にあたる「はこぶ」では、水素を利用する場所(工場、物流、公共交通、民生)へ届けるための輸送・配送手段を整備する。例えば、大型トラックによる水素配送などで、将来的には水素パイプラインも検討するという。また、水素ステーションおよび貯蔵施設の整備やサプライチェーン全体の最適化、協調体制の構築を行う。

(図3)「はこぶ」で実施する施策(出典:豊田市)

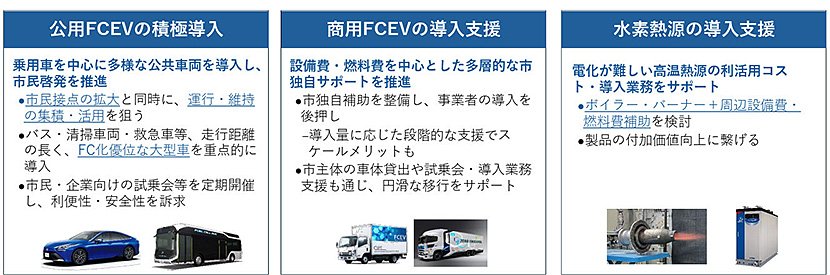

水素の用途展開・利活用の「つかう」では、工場・物流・移動(燃料電池車・トラック・バス)・民生(家庭用・給湯・調理)など多様な用途で水素の活用を推進する。

市が先導してバス・清掃車両・救急車等、走行距離が長く、FC(燃料電池)化が優位な大型車を重点的に導入するほか、商用FCEV(燃料電池車)の導入支援として市独自補助を整備し、事業者の導入を後押しする。また、導入量に応じた段階的な支援や市主体の車体貸出や試乗会・導入業務支援を通じ、円滑な移行のサポートを行う。さらに、水素熱源の導入支援として、ボイラー・バーナーおよび周辺設備費、燃料費補助を検討するという。

2025年度に実施される主な取組みとして、燃料電池給食配送車の導入、燃料電池トラックの導入補助金新設、水素製造設備の導入補助金拡充、市民向けプロモーション活動など(事業費概算:約1億7000万円)を実施する。

(図4)「つかう」で実施する施策(出典:豊田市)

このように豊田市が率先してFCEVを導入することで、市民や市内の企業に水素エネルギーの理解と関心を高め、水素の初期需要を創出し、水素ステーション整備の呼び水にする狙いがあるという。

水素に関する知識を社会全体に浸透させることや、研究開発を推進する「広げる」では、次世代水素産業人材を事業者×高校・大学と共同で育成。企業が講師となり、さまざまな水素事業の発信・啓発とキャリア教育を行う。また、小中学校向けに実験イベントを実施する。研究開発拠点の構築に向けては、光る技術を持つスタートアップ・中小企業の取組を後押しし、市外有望企業を誘致することにより、高度人材・技術の集積地を目指すという。

2025年度は、トヨタ自動車がジオラマ制作・展示に関与し、市内博物館において「水素がわかる!ジオラマ展示」などを開催する。

豊田市では、これらの施策を推進するため、多様なステークホルダーを繋ぎ合わせ、全体方針・必要政策を策定。また、市民との合意形成を図り、水素ステーション(ST)・パイプラインなどのインフラ整備を行うほか、市民や企業への水素啓発・利活用推進に向け、実証・サポート・モニタリングを行うという。

水素利用拡大プロジェクト「H Challenge Toyota」を開始

そして同市は今年の9月1日から、統一感を持って同戦略に基づく先進的な事業を展開し、分かりやすく市民や事業者に訴求するための新たな水素利用拡大プロジェクト「H Challenge Toyota」を開始することを発表した。

「H Challenge Toyota」の第一弾として、水素ステーションと燃料電池自動車の普及拡大を図るため、市内の水素ステーション事業者に対して、従来の化石燃料と水素燃料の価格差及び水素の脱炭素化費用(水素1キログラムあたり1,076円)を補助する制度を全国で初めて創設した。

また、事業化に向けた課題の整理や児童生徒への水素社会の理解促進を図るため、愛知県で初めて燃料電池給食配送車を市が導入し、市内事業者に貸与することで実際の給食配送に使用する実証を行うという。

さらに、水素、脱炭素化及びものづくりへの興味関心と理解を子どもたちに深めてもらうため、今年の11月から来年の3月にかけて、トヨタ自動車と連携し、「燃料電池ミニカー」の製作体験授業を行う。すべての市立中学校で燃料電池教室を行うことは全国初の試みだという。

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年