世界初、水素燃料電池を搭載した洋上風力発電施設の作業船、運航実証に成功

- 日本財団 「ゼロエミッション船プロジェクト」リーダー

- 野本 圭介

日本財団は2050年に、日本国内の内航船におけるカーボンニュートラルを実現するため、世界に先駆けて水素を燃料とした船舶「ゼロエミッション船」の開発を行う「ゼロエミッション船プロジェクト」を推進している。

そして同財団は、このプロジェクトの一環で、2024年3月26日、北九州市小倉港から白島沖で水素燃料電池を搭載した洋上風車作業船「HANARIA(ハナリア)」による、CO2排出ゼロの「ゼロエミッション船」運航の実証実験に成功した。

(写真1)「HANARIA(ハナリア)」(出典:日本財団)

「HANARIA」は、総トン数20トン以上の船舶としては、国内初の水素燃料電池船で、水素燃料電池を搭載した洋上風車作業員の運搬船(CTV)において、CO2を一切排出しない「ゼロエミッション船」の運航としては世界初である。

(写真2)「HANARIA」の水素タンクモジュール(出典:日本財団)

そこで、「ゼロエミッション船プロジェクト」のリーダーである日本財団 野本 圭介(のもと けいすけ)氏に、プロジェクトに取り組む背景や進捗、今後の展開等を聞いた。

「ゼロエミッション船プロジェクト」のリーダー野本 圭介氏

日本財団は、なぜ「ゼロエミッション船プロジェクト」に取り組むのか

日本財団が「ゼロエミッション船プロジェクト」に取り組む理由を教えてください。

野本氏:「ゼロエミッション船プロジェクト」というのは、日本財団が、2022年1月より実施しているプロジェクトです。本プロジェクトは、2050年に内航分野におけるカーボンニュートラルを実現するために、世界に先駆けて水素を燃料とした船舶「ゼロエミッション船」を開発し、実証実験を行っています。2026年度末までの期間に、3つのコンソーシアムと共同で、実証実験を実施する予定です。「ゼロエミッション船」の開発は、世界中で喫緊の課題であるカーボンニュートラル実現を強力に推進するだけではなく、日本が世界的に高い技術レベルを有する水素技術やエンジン技術などを活かすことができる「未来の産業」として期待されています。そもそも、温室効果ガスの排出をゼロにするという世界的な目標があります。2021年度の日本国内におけるCO2排出量は、10億6400万トンで、自家用を含む自動車や鉄道、航空機、船舶といった運輸部門の排出量は17.4パーセントと大きな割合を占めています。当財団の「ゼロエミッション船プロジェクト」は、運輸部門のうち5.5パーセントに当たる内航海運からのCO2排出量をゼロにすることを目指しています。また、2022年から3つのコンソーシアムが「ゼロエミッション船」の開発を進めている中で、今回は、MOTENA-Sea(モテナシー)と商船三井テクノトレード、本瓦造船、関門汽船、大陽日酸の5社が参画する「水素燃料電池洋上風車作業船コンソーシアム」において、初の実証運航を果たすことができました。

日本財団では、二酸化炭素を排出しない「ゼロエミッション船」は、2050年のカーボンニュートラル社会実現の切り札となると考えています。特に、日本は水素関連の特許数で世界一を誇るため、その高い技術力を結集し、世界の船舶の脱炭素化をけん引していきたいと思います。日本の貿易量の99%以上は船を利用しており、国内物流だけでみても4割は海上輸送とされています。モーダルシフトの流れもある中で、まずは、洋上での輸送手段に着手することが必須です。また、国による水素燃料船等の支援は大型の外航船でのプロジェクトが多く、内航船は零細事業者も少なくないことから、費用的な面でなかなか開発費用を負担することが難しいという背景もあります。そんな中、長年海と船の支援に力を入れている日本財団として、内航船における「ゼロエミッション船」開発の取り組みを加速させ、水素燃料船の開発を世界に先駆けて実現、国際標準化の先導を目指していく必要があると考えました。

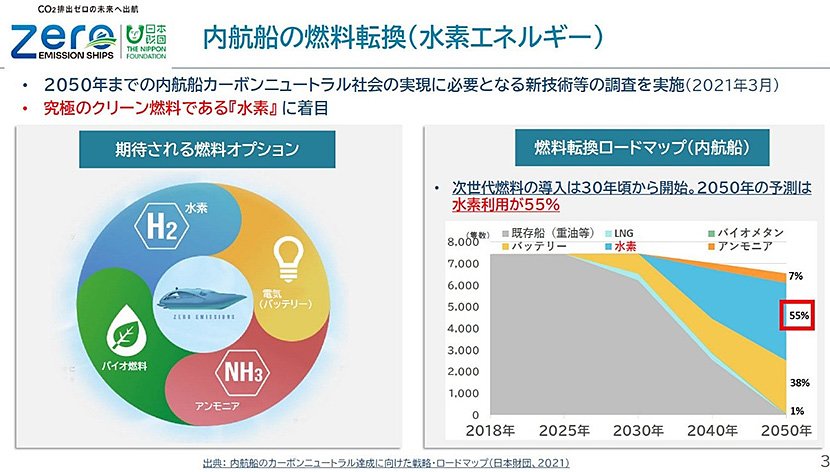

(図1)日本財団では、2050年に内航船の水素燃料の比率が55%程度まで拡大することを予測している(出典:日本財団)

プロジェクトの中で、日本財団の役割は、どういう点にあるのでしょうか?

野本氏:まず、異分野を含めた複数社のプラットフォームの旗振り役として、技術開発を支援し、水素を使った船の実証に繋げていくということがあります。また、前例のない取り組みであることから、ルールが追いついていない点も多々あり、必要に応じて国に働きかけたり、場合によっては国際的なルールにしたりしていく必要もあるため、国と協調しながら、IMO(International Maritime Organization:国際海事機関)やISO(International Organization for Standardization:国際標準化機構)といった国際機関の議論に貢献することも重要です。

そして、技術開発したものを実際に日本の海事産業が、国内はもちろん、海外にも販路を拡大させ、日本の海事産業の企業や団体の発展につながっていくということも肝要と考えています。

(図2)ゼロエミッションプロジェクトの目標と体制(出典:日本財団)

3つのコンソーシアムが「ゼロエミッション船」を開発中

「ゼロエミッション船プロジェクト」では、以下の3つのコンソーシアムが「ゼロエミッション船」を開発中だ。

| 水素燃料電池洋上風車作業船コンソーシアム | 世界初の水素燃料電池×バイオディーゼルを活用した洋上風車作業員運搬船(CTV)の実現をめざしている。2024年4月に技術実証が完了し、運航開始。 |

| 水素エンジン「ゼロエミッション船」実証運航コンソーシアム | 2026年を目標に水素専焼エンジンを搭載した「ゼロエミッション船」(レストラン船)の開発・実証実験を行う。併せて水素を供給するインフラ整備(水素ステーション)も行うなど、バンカリングに取組む。 |

| 舶用水素4ストロークエンジンと水素エンジン対応大型内航タンカーの開発・実証コンソーシアム | 水素を燃料とした水素専焼小形高速エンジンおよび水素エンジンに対応した船舶を開発。また、舶用水素燃料エンジン発電機の運用・運航に向け、安全面や教育面に関する各種準備を整えていく。またレトロフィット(既存の船を改造して水素エンジンを搭載する)での普及を視野に、既存船舶への電気の供給を可能とするコンテナ型水素エンジン発電装置を開発予定。 |

(図3)「ゼロエミッション船」の実証実験一覧(出典:日本財団)

水素燃料電池×バイオディーゼルを活用した洋上風車作業船というのは、水素エンジンが完成するまでのつなぎの意味合いが強いのでしょうか?

野本氏:水素燃料電池×バイオディーゼルはあくまで選択肢の一つです。高出力が求められる大型船を念頭に置くと、水素専焼エンジンの開発も不可欠です。今回の水素燃料電池船については、トヨタ自動車による世界初の高級セダン型燃料電池自動車「MIRAI」のために開発された、水素貯蔵技術等を船舶に応用したものです。一方で、水素専焼エンジンはゼロからの開発ですので、実際に船に搭載した上で実証実験を行うのが2026年頃になる見通しです。具体的には、大型内航タンカー(全長105メートル)やレストラン船(全長65メートル)の運航のほか、燃料供給が課題となるなかで、洋上水素ステーションの設置等にも取り組む予定です。

また、世界を見ても、小型の水素燃料電池船については開発や運航の事例が複数出ている中、今回の「HANARIA」のようなサイズの船であれば、水素燃料電池というのも有力な選択肢だと思っています。

水素エンジン実装に向けた課題と展望

「HANARIA」の実証実験の成功は、どういった意味がありますか?

野本氏:「HANARIA」の成功の意味としては、往復30キロ、実際に波があった中で、水素燃料電池を用いて二酸化炭素を一切排出せずに洋上風車までの往復を航行できたということは、クリーンエネルギー社会の推進という観点から、象徴的な出来事だと思っています。

(図4)「HANARIA」の実証実験の概要(出典:日本財団)

水素燃料電池方式の実用化は見えているのでしょうか?

野本氏:「HANARIA」の商用運航自体は4月10日からスタートしていますが、バイオディーゼルとの併用という形になっています。今後、水素の供給が進めば燃料価格も落ちていくことが想定されるので、そうすると水素燃料電池船の活躍するシーンも増えてくることになると思います。

水素エンジンを実用化していく上で、技術的な課題は何でしょうか?

野本氏:水素は、燃えやすいため着火が容易ですが、逆に燃えすぎるため意図しない燃焼(異常燃焼)が発生する蓋然性が高くなります。この点をどのように回避、制御できるかが大きな課題です。また、水素の特性として体積が大きくなることから、従来船に比べて燃料タンクを大型化する必要があるほか、漏洩対策を中心とした安全対策も重要ですが、一方で作業性を確保し、効率的な船内業務ができるようにする必要もあります。水素脆化(ぜいか)とよばれる、金属を脆くする作用への対策も必要であり、技術開発要素は様々です。

水素エンジンの実用化の見通しはいかがですか?

野本氏:2026年度に実施予定の「水素エンジン搭載タンカー」、「水素エンジンレストラン船」の実証実験に向け、現在、開発を進めています。燃焼制御の質を高めることはもちろん、前例のない取り組みを進める中で、例えば陸上の法律である高圧ガス保安法、港の法律である港則法、船舶の法律である船舶安全法など、検討の過程で押さえるべきルールが多数あるため、必要に応じて関係官庁と交渉や相談を重ねています。また、そもそも船舶用の水素ステーションが日本にない中、陸上にステーションを構築することは高額であるうえ、設置環境も限られるため、より柔軟な活用が期待できる洋上水素ステーションの検討を進めています。こちらも前例がない中、関係省庁との協議が求められるものです。このように技術だけでなく、ルール面での乗り越えるべき壁が多々ありますが、各コンソーシアムにおいて一つひとつ壁を乗り越えています。

なお、2026年度の実証実験後は、それらの船が、そのまま洋上で活躍していくことを想定しています。そういった意味では、技術実証=実用化と考えています。我々としても技術実証のみならず、最終的に社会実装されていくことが重要だと思っており、社会実装への貢献を念頭にプロジェクトを推進していきます。

そして「社会実装≒普及」という観点からは、何よりも水素燃料供給網の発達(水素需要の拡大)と燃料価格の低減がカギになると考えています。これらはLNG燃料船(液化天然ガスを使用した船)と同様に"鶏が先か、卵が先か"のジレンマ構造にありますが、本プロジェクトが一つの呼び水となることを祈っています。

どのような用途の船に、水素エンジンが搭載されていく予定なのですか?

野本氏:一定以上の出力が求められる大型の船は、水素燃料電池でなく、水素エンジンの搭載が必要です。課題としては、利用者の費用負担や安心という点から、旅客船には時間がかかる可能性があります。一方、タンカーや貨物船等についても、実際にどこまで水素燃料等の費用が下がるか、その上で荷主に環境配慮型物流の訴求をどの程度できるのか、などといった壁があります。現在、本プロジェクトにおいては「2026年度に技術実証をする」ということが目標となっており、その後、実際に社会にどの程度導入されていくのかは、その際の社会状況によって変わることから、「2050年までに内航船のゼロエミッション化を目指す」という以上の数値目標を設定していません。「水素社会推進法案」をはじめ、国や企業の中でも様々な動きがみられることから、その動向も注視しつつ、このプロジェクトを進めていく予定です。

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年