カーボンニュートラルに向け、日本が採るべきエネルギー政策とは?

- 武蔵野大学 経営学部

- 特任教授

- 山内 弘隆

日本においては、2000年に工場やオフィスビル向けである特別高圧区分の電力が自由化された。2016年からは家庭向けである低圧区分も自由化され、一般家庭においても、電力会社を自由に選択できるようになった。一方、2020年には、当時の菅総理によって、2050を目標にカーボンニュートラルを実現することが宣言され、脱炭素の動きも活発になっている。

それでは2050年に向け、日本はどのようなエネルギー政策を進めれば良いのか? 内閣官房郵政民営化委員会委員長、国土交通省交通政策審議会委員、資源エネルギー庁総合資源エネルギー調査会委員などを務め、国のエネルギー政策に詳しい武蔵野大学 経営学部 特任教授である山内 弘隆(やまうち ひろたか)氏に、電力システム改革の持つ意義や効果、見えてきた課題や今後の施策などについて聞いた。

(写真)武蔵野大学 経営学部 特任教授 / 一ツ橋大学 経営管理研究科経営管理専攻

名誉教授 山内 弘隆氏

──エネルギーの自由化は、なぜ必要なのでしょうか?

山内氏:1970年代の後半から米国で電気、ガスを中心にエネルギーの自由化が始まりました。自由化には2つの目的があって、1つは人、物、金という経済リソースをうまくマネージすることです。効率的に経済が回っていくためには、社会的なリソースがきちんと配分される必要があり、それが自由化によって達成されます。

もうひとつはイノベーションです。イノベーションには、プロダクトイノベーションとプロセスイノベーションがあり、いずれも、ダイナミックに経済を発展させます。

──日本における電力の自由化も、同じ目的で実施されたのでしょうか?

山内氏:日本において電力が自由化される以前は、発電、送電、配電という電気の供給システムは垂直的に統合されており、規模の経済が働き、コストが小さくなっていたと考えることもできます。しかし、競争がない地域独占が基本ですから、経営上のスラック、非効率性があったと指摘されました。自由化によって垂直統合を分断して、発電や小売りの競争を起こすことにより、リソースの配分がうまくいくことと、新しいイノベーションが起こっていくことが期待されたわけです。

20世紀の終わりくらいからは欧州でも競争導入が主流となり、日本でも自由化を進めるべきという声が高まりました。ただ、契機となったのは東日本大震災です。東日本大震災では、福島第一原発の事故があり、電力の安定供給が損なわれました。この事故をきっかけに供給の多様性やリダンダンシーを実現する電力供給システムの必要性であるとの認識が広まり、それを実現する手段として、システム改革、自由化が主張されるようになりました。つまり、これは自由化による垂直的な分離で、地域独占を無くすと同時に、水平的には、電気・ガス、石炭、石油といったエネルギー自体も競合させ、それによってリソース配分の最適化やイノベーションを引き出すことが目的です。

──従来、日本が垂直統合モデルにしてきたのには、理由があるのでしょうか?

山内氏:どの分野でも産業のあり方は技術的背景と歴史的流れの中で形作られますが、電力の場合、第二次大戦後の再編の中で地域別に垂直的統合型のシステムが効率的であると考えられ、再編が実行されました。1950年代の初頭です。供給を1社に集中することで規模の経済が実現され、発電、送電、配電を一体化することで、各段階の間で市場を介した場合に発生する「取引費用」を軽減することができる。これが理屈です。

──FIT(固定価格買取制度)やFIP(プレミアム付き買取制度)は、効果があったと思いますか?

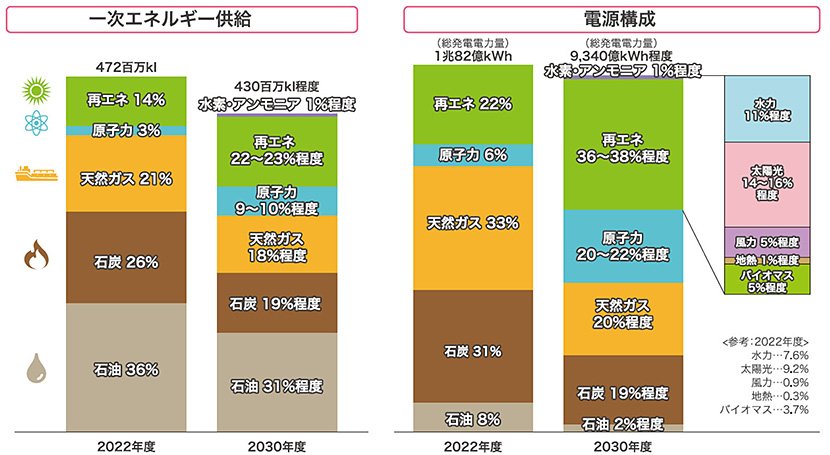

山内氏:FITやFIPは、再エネの発電事業者に一定程度事業採算性を保証する制度です。第六次エネルギー基本計画では2030年の電源構成比の目標が作成されました。それに比べてどうかといわれると、目標通りには行っていません。ただ、FIT、FIPがなければ、ここまで太陽光は普及しなかったと思います。FIT導入当初、買取価格がkwh当たり40円に設定されたことで、事業遂行能力の低い事業者が参入し、「未稼働案件」が大量に発生するなどの問題を残しました。その後、未稼働案件の解消や地域との共生等の問題を解決しつつありますが、一段の工夫や洋上風力や地熱発電等未開拓の分野への投資を促進する必要があると思います。

2030年度の電源構成比目標

出典:資源エネルギー庁のWeb(2023―日本が抱えているエネルギー問題(前編)

──2050年のカーボンニュートラルに向け再生可能エネルギー比率を増やす必要があると思いますが、今後の電源構成はどのようにすべきだと考えていますか?

山内氏:これまでは基本的には水力も含めた再生可能エネルギーのさらなる拡大中心に、原子力をベース電源として有効に活用するという考えでしたが、第七次エネルギー基本計画では、移行期には火力発電、特にLNG火力を適切に使用して、2050年前後からLNG火力をフェードアウトしていくという考え方も出てきています。

さらに、今回のエネルギー基本計画ではCCS(Carbon dioxide Capture and Storage:二酸化炭素回収・貯留技術)を有効に使って、温室効果ガスを技術的に克服しようという考え方も示されました。重要な部分であると思います。

火力発電を残すのは、AI向けのデータセンターや半導体生産工場の需要増等により、今後電力需要が伸びるという予測のためです。需要が伸びるのであれば、その需要に対する供給力を確保しなければならず、火力を減らして、再生可能エネルギーと原子力だけで乗り切るのは難しいとの判断だと思います。石炭火力からの燃料転換を有効に使って需要増とCO2削減に対応する、これが第七次エネルギー基本計画の基本的方向です。

──今後、伸びが期待できる再生可能エネルギーは何だと思いますか?

山内氏:今まで伸びてきたのは太陽光ですが、太陽光は初期に買取価格を高くしたので、それで伸びたというところがあります。ただ、太陽光も商業ベースで採算が取れ、地域も受け入れ可能な場所がだんだん少なくなってきているのが実態かと思います。特にメガワット級の大規模開発には限界があるのはないかと思います。風力も似たような状況です。

今一番注目されているのは洋上風力です。風況や海底地盤の調査、そして何よりも地元自治や漁業者等との関係を考慮して、有望区域や準備区域を指定、その海域で民間事業者に事業運営をゆだねるという方式で進めています。このための入札も3回行われています。それぞれの段階で複数の区域指定をするので、第三ラウンドまで来たと呼ばれます。本年の通常国会で再エネ海域利用法の改正が行われ、今後はEEZ(排他的経済水域)にまで拡大することが認められました。これからも伸びる余地はかなりあり、期待が大きいと思います。ただ、足元で建設コストが上昇してきており、最初に提案した段階よりも事業費が増加しているので、それをどう負担するのかが課題になっています。

また、日本は火山国なので、地熱発電のポテンシャルがかなり高く、期待できると思います。地熱発電は投資リスクがかなり大きい、つまり詳細な調査を行わなければ十分な熱量が確保できるかという問題あり、FITでもそれを考慮して買取価格にリスク分を考慮するという措置が行われてきました。ただ、それでも十分でないという意識からJOGMECという政府組織による基礎的な調査を行うことにしました。これはセントラル方式と呼ばれます。洋上風力も地熱も明日すぐにできるというものではないので、着実に伸ばしていくことになると考えています。

そのほか、期待できるのはバイオ系燃料です。脱炭素型のバイオ系燃料をガソリンに混入するというのは、米国でも昔から実用化されているので、そういった手法も可能性としてはあると思います。

──水素についてはどうですか?

山内氏:これは私見ですが、水素で一番ボトルネックになっているのは輸送費用です。LNGはマイナス162度で液化できますが、水素はマイナス253度まで下げなければならず、たとえ比較的安価に製造が可能になったとしても、供給のインフラ整備と輸送費用の問題が残ります。この問題へのソリューションは輸送問題が相対的に小さい、地産地消型かそれに近い形のエネルギー供給が適しているのではないでしょうか。そのポテンシャル、エネルギー供給全体に与えるインパクトは決して低いものではないと思います。

──再生可能エネルギーを伸ばしていくには、どのような施策が必要だと思いますか?

山内氏:太陽光や陸上風力を民間で行うのは、だんだん厳しくなって来ています。これは私見ですが、特に大規模な開発については地方自治体とうまく連携しながら、地産地消のエネルギーという形で再生可能エネルギーを使っていくというのが重要だと思います。

地方には、公的なリソースがまだまだあるので、それらを使ったらどうかと思います。例えば、空港関係は騒音問題で利用できない土地を多く所有しており、そういったところに大規模な太陽光発電を導入し、さらにデータセンターを誘致したら多くの問題が解決できます。環境省や資源エネルギー庁が自治体とタッグを組む形で取り組んだら良いのではないかと思っています。

先述の水素も、そのような電源からグリーン水素を作るなど、地産地消型のシステムを構築するのが良いと思っています。

総じて言えることですが、需要側の情報を電源会社が持てることが重要です。市場機能を通じて供給を確保する、電源投資を確実にするには需要側の情報が供給側に伝達される必要があります。そのための市場設計が必要であり、現在議論が始まった「電力システム改革」の最大の目的はこの点にあると考えています。

──今後、取り組んでいきたい領域はありますか?

山内氏:広い意味でいうと各種インフラ系の維持、持続性の確保問題です。過疎化が進む地方部では、都市ガスやLPG等の供給体制が脆弱になる可能性が大きい。場合によってはガソリンスタンドのネットワークもその1つかもしれません。運輸交通の分野では、住民の足の確保のため、バスサービスの維持が典型的です。そのようなインフラをどうやって維持するのかというのが、1つのテーマになります。

旅客だけでなく、物流もそれに含まれます。私は郵政民営化委員会の委員長を仰せつかっていますが、日本郵便の存在はその1つの解決策になっています。例えば貨物事業でいうと、ヤマト運輸や佐川急便も、過疎地域でのサービス維持が困難な状況になりつつあり、これを郵便のネットワークを使って維持しようとする動きもあります。

さらに言うと、金融サービスも同様の考え方ができます。過疎地を含む地方部においては、郵便局ネットワークによって物流も銀行も保険も維持されることになります。そのような過疎地、さらには地方部の課題解決に郵便局ネットワークが利用できないかということです。自治体も人手不足、財源不足で行政サービスが滞る可能性が指摘されており、郵便局への業務委託が増加しています。

旅客輸送の話に戻れば、かつてイギリスに郵便バスというものがありました。郵便の集配車に人を乗せて運ぶわけですが、そのような試みは日本で導入された日本版ライドシェアにもつながります。

ドイツの地方部では、運輸、エネルギー等をまとめて独立法人が提供するシュタットベルケという組織が存在します。ドイツの場合には、エネルギー供給で得られる収益によって交通事業を維持する形になっています。日本でこのような財政負担システムが実現するとは思えませんが、人口減少、過疎化によって存続が危ぶまれるインフラ、公共サービスの維持は事業を集約して「範囲の経済」を発揮させること、全体最適のための総合的な司令塔機能を持った主体を作り出すことが必要であると考えます。

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年