再エネ普及の起爆剤になりたい

- 川崎未来エナジー株式会社

- 代表取締役社長

- 井田 淳

川崎市は2023年10月12日、再生可能エネルギー(再エネ)電力の供給や太陽光発電等の電源開発、エネルギーマネージメント技術を活用した取り組みの3つを柱とする地域エネルギー会社「川崎未来エナジー株式会社」を設立した。資本金は1億円で、その51%を川崎市が出資する。

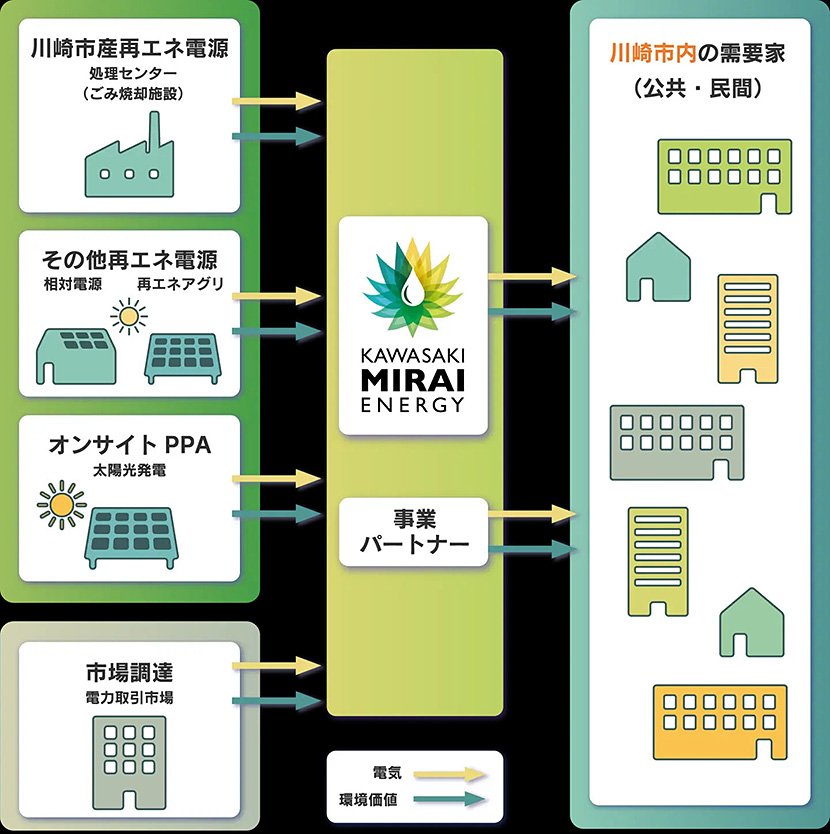

(図1)川崎未来エナジーの事業スキーム(出典:川崎市)

同社は、川崎市の温室効果ガスの削減に向け再エネ電力を調達し、供給することで、市内への再エネ普及・地産地消を推進するとともに、市民、事業者、金融機関等の多様なステークホルダーが参画できる地域エネルギープラットフォームの中核となることを目的としている。

同社は設立から2年が経過したが、現在の状況はどのようになっているのか、また、今後の注力施策は何なのか、代表取締役社長の井田 淳(いだ あつし)氏に聞いた。なお同氏は、社長に就任する以前は、川崎市 環境局 脱炭素戦略推進室長を務めていた。

(写真1)川崎未来エナジー 代表取締役社長の井田淳氏

──川崎未来エナジー設立の目的と役割を教えてください。

井田氏:川崎市は、廃棄物処理施設(ごみ焼却施設)に発電所機能を持っており、私は以前、川崎市の施設部長という立場で、その余剰電力を地域の中でどう活かすのかということを検討していました。2050年の脱炭素社会の実現を川崎市が打ち出していく中で、再エネ普及の起爆剤としてこの会社を使おうと計画の中に位置づけられています。

脱炭素社会の実現のための再エネ普及が当社設立の目的ですが、2024年4月に橘処理センターという建て替えた処理施設が稼働しましたので、そのタイミングに合わせてこの会社を設立したという経緯があります。

公営企業体として、市営バスや上下水道、病院がありますが、行政には電気の小売事業を行うノウハウや専門的な知識はないので、事業のスピード化を含めて株式会社にしたというのが会社設立の理由です。

(写真2)橘処理センターは建て替え後、2024年4月に稼働(出典:川崎市)

──川崎未来エナジーのミッションは何でしょうか?

井田氏:再エネを市域の中に普及させることが一番のミッションです。将来、270~300GWhくらいの再エネを扱うことが目標になっていますが、これは、現状の約3倍の規模になります。

──再エネ化推進に向けた自治体の役割は何だと思いますか?

井田氏:民間事業者の創意工夫がないと脱炭素社会の実現、再エネの普及はできないと思いますが、地域特性を踏まえたうえで、方向感や実現したいことを示していくことが、自治体にとって一番大きな役割だと思います。自治体にはきちんと旗を振って、こういうことを実現してほしいという絵を描いてほしいと思います。

──再エネの推進に向け、川崎市との連携はどうなっていますか?

井田氏:川崎市とは連携協定を結んでいます。当然、公共施設に電気を送るということもありますが、再エネによる電気を通じて脱炭素社会のモデル事業を創出していくことも狙いとしてあります。そのモデル創出において、自治体と連携していくことは重要であると思っています。

──パートナー事業者であるNTTアノードエナジー、東急、東急パワーサプライの役割を教えてください。

井田氏:NTTアノードエナジーには、需給管理を主に担っていただいて、当社から業務委託しています。 東急グループに関しては、コーポレート業務全般を受託していただいて、サポートしてもらっています。民間事業としてやっていくためには、かなりのノウハウが必要になりますので、そこを補っていただいているという形です。

──NTTアノードエナジーや東急グループは、パートナー事業者に加わってもらう際、どのような点を評価しましたか?

井田氏:一緒に脱炭素社会を目指していきましょうという姿勢がきちんとあったということと、地域に根ざした取り組みを行っていきたいという点が評価されたと思っています。そのほか、廃棄物発電だけでは電源が足りなくなりますので、そこもきちんと調達する見込みについてご提案いただいたということが大きかったと思います。

──会社設立当時、川崎市以外の地域に提供している再エネ電力を、川崎市の中で消費するという地産地消が目的としてあったと思いますが、現在はどのようになっていますか?

井田氏:現在はすべて川崎市内で消費しています。公共施設以外にも、ヤマト運輸や、川崎信用金庫にも提供しています。余剰分に関しても、事業パートナーを通じて、市内の事業者に届けています。

──電力の提供先としては、市内の公共施設が優先になるのでしょうか?

井田氏:私は最終的には、再エネが当たり前になって、どの事業者さんでも安定的に公共施設に再エネを供給できるような社会になれば、当社の役割は小さくなっていくと思っています。当社は逆に、再エネにアプローチしにくい中小企業に提供するという役割の方が大きくなるのではないかと思っています。当社の役割は脱炭素社会の実現なので、そこに一番アクセスしにくいところに供給をしていきたいと思います。

──電力供給元は、廃棄物処理施設の電力のみでしょうか?

井田氏:今は電源としては廃棄物処理施設から出る電気の調達がメインで、不足が生じるときは市場から調達するスタイルになっています。廃棄物処理施設の電気は限られていますので、当社が拡大していくためには、この先どう再エネを確保していくのか、いろいろと検討しています。市内で集められるものは集めたい。それでも足りない場合は市外からの調達ということにはなると思いますが、市内でできることはいろいろチャレンジしていきたいと思います。

──それは、個人住宅の太陽光発電パネルからの調達も含まれますか?

井田氏:そうですね。とにかくあらゆることをやっていきたいと思います。市内の電源というのは貴重な電力ですので、それをきちんと市内で使っていくということが重要だと思っています。他社さんも買い取りは行っていますが、どこで使われるのかわからないよりは、川崎市内で使いたい、川崎市に貢献したいという方の思いを受け止められるような仕組みを作っていきたいと考えています。

──事業をやっていく上での課題はありますか?

井田氏:どの小売電気事業者さんも同じだと思いますが、電気利用の平準化です。弊社は電源が廃棄処理施設のため、24時間365日、一定の出力がありますが、需要は一定ではありません。これは日本レベルでもそうですが、平準化は、当社にとって重要な問題です。

──今後、注力していきたい事業はありますか?

井田氏:会社ができて間もないので、経営体力がそれほどあるわけではありませんが、このまま軌道に乗せていって、2030年までに地域内の再エネ普及に資する蓄電池やエネルギーマネージメントといったことに投資をしていくということが必要だと思います。

また、需要家の意識醸成を図り、ヤマト運輸のように意識の高い需要家と、「これが脱炭素社会に向かうための姿です」という事例を作っていきたいと思います。

(写真3)ヤマト運輸の高津千年営業所(出典:ヤマト運輸(株))

──御社のような取り組みは、川崎市や横浜市のような大都市でないと難しいでしょうか?

井田氏:地域エネルギー会社は、全国に100以上あるといわれておりますが、弊社の規模の会社ぐらいでやっている会社は少ないと思います。当社の取り組みが環境省に関心を持っていただけているのは、他都市に波及させることができるようなモデルを作っていけるという部分で、自治体が出資していることの意義も地域における先導的なモデル作りだと思います。

弊社は川崎市の特性を活かしたやり方を目指していますが、それぞれの地域に合ったやり方があるはずなので、それをどのように横展開できるかだと思います。都市間競争が起きていかないと、環境省がいう「脱炭素ドミノ」は起きないと思っています。そのドミノが起きるように、我々は川崎の中で頑張っていきたいと思います。

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年