浜松医科大学が取り組むクラウド基盤を活用した医療DXとは?

- 浜松医科大学 放射線診断学講座教授

浜松医科大学医学部附属病院 - 放射線部長/医療情報部長/医療DX推進担当病院長特別補佐/死因究明画像診断センター長

- 五島 聡

浜松医科大学は2024年11月、アマゾン ウェブ サービス ジャパン(以下、AWS)とスマートヘルスケアの実現に向けた包括連携協定を締結し、医療従事者の働き方改革やDXによる医療の高度化に取り組んできた。そこで、「AWS医療・製薬 シンポジウム 2025」に登壇した、同大学の医療DX推進担当で、病院長特別補佐の五島 聡(ごしま さとし)氏に、同大学での医療情報の利活用による医療DXの取り組みについて聞いた。

(写真)浜松医科大学 放射線診断学講座教授、浜松医科大学医学部附属病院 放射線部長 医療情報部長 医療DX推進担当病院長特別補佐、死因究明画像診断センター長 五島聡氏

──五島先生は、医療DXに関して、病院内でどのような役割を担っているのでしょうか?

五島氏:私は医療情報部長を担当しています。医療情報部長とは会社に例えるとCIO(Chief Information Officer:最高情報責任者)ですので、情報取扱いの責任者になります。病院の中の電子カルテやネットワーク管理の責任者が私になります。医療データは電子カルテの中に入っているので、それをただ貯めておくだけではなく、利活用することによって、働き方改革や業務改善など、現場のニーズに応えていくための提案を行っています。

──浜松医科大学医学部附属病院が医療DXに取り組む背景を教えてください。

五島氏:静岡県の人口は約360万人で、これは全国都道府県の中で10位になりますが、人口10万人あたりの医師の数は全国39位です。360万人というのは、四国4県と同じぐらいです。四国には医学部がある大学は4つありますが、静岡県には1つということで、県内唯一の医学部として、少ない医療リソースの中で、どうやって継続的に医療を提供していくのかというのが喫緊の課題となっています。限られたマンパワーの中で、どのように高いパフォーマンスを発揮していくのか、ここに医療DXへの期待が寄せられています。

──医療DXの1つとして、電子カルテの情報共有に取り組んでいますが、これはどういった内容なのでしょうか?

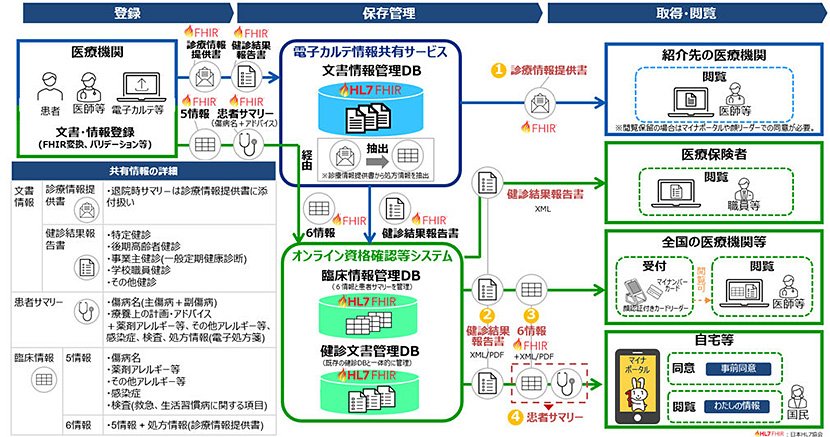

五島氏:厚生労働省から「令和ビジョン2030」という医療DXに関する提言が出されており、その柱の1つとして、電子カルテ情報共有サービスがあります。これは、HL7 FHIR (ファイアー)という、情報通信の標準フォーマットを用いて、医療機関同士でカルテ情報を共有していこうというものです。医療機関の医師に紹介状を書いてもらい、別の医療機関を受診することがよくありますが、これを電子的にやり取りできるようにするものです。

(図1)電子カルテ情報共有サービスの概要(出典:厚生労働省)

電子カルテ情報共有サービスは、全国10カ所でモデル事業が行われており、静岡県も参加しています。静岡県では浜松医科大学が中心となり、県や市などの自治体と情報共有を行うことに、経営母体の異なる6つの病院で取り組んでいます。モデル事業では、静岡県の約半分の面積をカバーでき、今後、徐々に県全体に展開していくために、静岡県と綿密に連絡を取りながら進めています。

──電子カルテ情報共有に取り組む上での課題はありましたか?

五島氏:HL7 FHIR (ファイアー)という標準フォーマットを使わないといけないのですが、取り組みを開始した時点で、このフォーマットに対応している電子カルテベンダーはゼロでした。6つの病院に入っている電子カルテのベンダーや紹介状を書くためのシステムも異なります。それらが複雑につながっているのが病院のシステムですので、HL7 FHIRに統一するといっても、どこも「うちはできません」というのが第一声でした。

そのとき、これはいくつかのベンダーにも参加してもらって、モデル事業を進めていく必要があると感じました。

そこで、関連病院にモデル事業の参加を呼びかけましたが、当初は財政的な問題で参加が難しいという反応でした。モデル事業に対しては国から少し補助金がでますが十分ではありませんので、私が静岡県や自治体と相談をして、少し補助してもらえることにしました。ただ、国とあわせて補助金は全体のコストの2/3程度でしたので、残りは各病院の持ち出しになります。

──2024年11月、AWSと連携協定を結んだ背景を教えてください。

五島氏:われわれのような基幹病院における課題のキーワードとして挙げられるのは、時間の捻出、マンパワーの捻出、デジタル化です。この課題を解決する目的で、AWSと包括連携協定を締結しました。

──連携協定の相手としてAWSを選んだ理由は何でしょうか?

五島氏:医療DXの推進は浜松医科大学の課題の1つでしたので、私が医療情報部長になってから、いろいろな計画を立てました。ただ、実際にやろうと思っても、どういったシステムをつくればいいのか、そのシステムの構築をどこにお願いすればいいのか、どれくらいの費用がかかるのかなど、わからないことだらけでした。経産省が出したデジタルスキル標準の中にはDXを推進する上で必要とされる人材類型が示されていますが、病院ではなかなか確保することができません。どこか助けてくれる会社がないかと思ったときにAWSと出会いました。AWSはいろいろなユースケースを持っており、さまざまな相談に乗ってもらえるということで、連携をすることにしました。

──これまでAWSとは、どういった取り組みを行ってきたのでしょうか?

五島氏:時間捻出のための働き方改革に向けて、生成AIの活用基盤について紹介いただきました。AWSは、特定の業界に限定せず、幅広いケースに利用できる生成 AI アプリケーションのサンプル実装集「generative-ai-use-cases-jp (GenU)」を公開しています。このGenUを活用した実証実験を病院の中のニーズに合わせていろいろと行ってきました。

われわれもそれを受け、病院内でワーキングチームを作ろうと呼びかけたところ、薬剤師さんや診療療法管理士さん、看護師さんが手を上げてくれました。現場の最前線の人たちは、さまざまなアイデアをもっており、ワーキングチームでは、自分たちはこういった仕事で時間がかかっている、こういうサービスを受けると患者さんが楽になるという意見が出ました。

──具体的には、どういったことを行ってきたのでしょうか?

五島氏:最初に行ったのが、議事録作成です。会議の音声を文字に起こしていくのですが、単純に文字起こししただけでは、「ええ」や「ああ」などの、いわゆるフィラーが多く含まれたので、「これを除去してください」とAIプロンプトを入れるようにしました。その結果、議題に対してどういった議論が行われたのかという、完成度の高い議事録ができました。およそ1時間から2時間の会議の議事録がわずか5分でできるということで、事務の方から非常に感謝されています。

また、医師が多くの手間と時間を要する退院サマリー(患者さんが退院する際に、主治医が作成する患者さんの病歴、入院経過、検査結果、治療内容、診断名、退院後の治療方針などを要約した文書)作成のための生成AI活用のトライアルを始めました。実際に入院された患者さんのカルテデータを生成AIにかけて退院サマリーを作成しています。われわれ医師から見ても、適切な情報を電子カルテからピックアップしてきれいな文書にまとめてくれます。正式文書として採用できるレベルにまで達していると思っています。

その他、ワーキンググループからは、患者さんの縟瘡(じょくそう:床ずれ)予防に向けた最適なエアマットを提案してもらうことも行っています。患者さんの年齢や現在の栄養状態、病院内の在庫を考えながら、最適なマットレスはどの倉庫にあるのかを即時に提案してくれ、看護師の業務負担の軽減に貢献することが期待されます。

──カルテの医療情報は、どのように利用しているのでしょうか?

五島氏:電子カルテからオフラインで情報を抽出して、AWSのクラウドに保存して利用しています。今年度中には、電子カルテとAWSの直接接続に向け、ステップバイステップで進めています。

──病院の中には、会計システムなど、いろいろなシステムが入っていますが、そういった情報も統合していくのでしょうか?

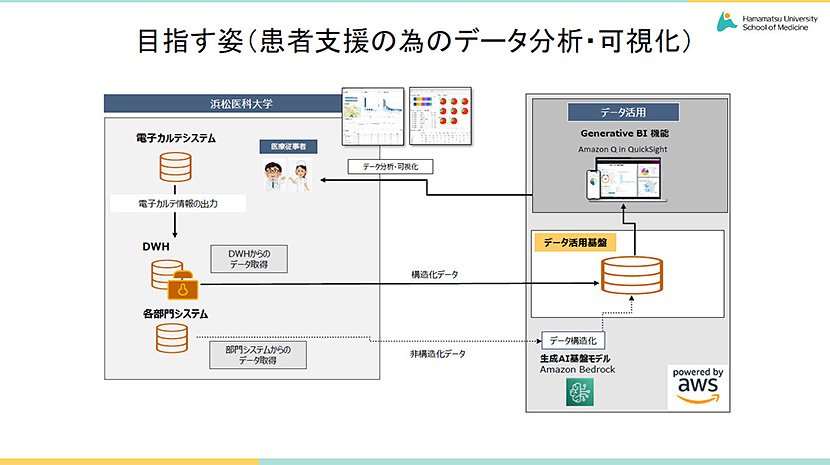

五島氏:それをAWSでやろうとしています。最終的には、クラウドですべて管理することが理想だと思います。私たちが目指すのは、データの分析・可視化、それによる患者さんの医療の質向上、医療従事者の働き方の改善、病院経営の向上です。

(図2)浜松医科大学医学部附属病院が目指す姿(出典:浜松医科大学)

──医療DXを進める上で、国や自治体への要望はありますか?

五島氏:1つは各病院単位での取り組みを越えた、いわゆる地域全体への公共性の高い医療サポートを充実させるための資金のサポートです。サーバーからクラウドにデータを上げていくにしても、移行期間は両方保持する必要が有るため、その間は財政的な補助が不可欠です。データを最大限利活用できる社会に移行するためには、公共性の高い活動に対しては国や自治体が後押ししてくれることを強く期待します。

データの利活用においては、まず地域におけるネットワークを作り、ベッドはどれだけ空いているのか、手術は今、何件できるのか、抗がん剤治療が必要な人は何人いるのかなど、その地域でどういった医療ができるのかという情報を地域全体として可視化することが重要です。現在は病院ごとに頑張っていますが、地域全体でこういった情報が共有できるようにすることは公共性が高いことですので、自治体や国の力強いリーダーシップを期待しています。

──今後の展開を教えてください。

五島氏:大学病院の役割には、教育、研究、診療の3つの大きな柱があります。地域全体でこの3本柱を確立して、地域の医療連携や医療リソースの可視化といったものをどんどん進めていって、今後の地域医療の基盤を作るというのが大事な仕事だと考えています。

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年