CO2削減に向けた日本の動向や企業の取り組み事例を紹介

目次

- ▼1. 日本のCO2削減に向けた取り組み状況

- ・日本が排出する温室効果ガスの9割以上がCO2

- ・日本の部門別で見るCO2排出量

- ▼2. CO2削減に向けた取り組みが企業に求められる理由

- ・国際的イニシアチブ「RE100」

- ・2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略

- ・グリーントランスフォーメーション(GX)実現に向けた基本方針

- ▼3. CO2削減に向けて企業ができる取り組み内容

- ・省エネルギーを推進する

- ・再生可能エネルギーを主力電源とする

- ・次世代の交通・輸送手段を取り入れる

- ▼4. 日本企業がCO2削減に取り組むメリット

- ・エネルギーコストを削減できる

- ・取引先から信頼される

- ・資金調達を実施しやすくなる

- ▼5. 日本・世界各国の企業によるCO2削減に向けた取り組み事例

- ・CO2をリサイクル|東京ガス株式会社

- ・CO2排出量に紐づくコストを可視化|日清食品ホールディングス株式会社

- ・CO2排出量の少ない液化天然ガスへ転換|ヤマダイ株式会社

- ・2035年までに再生可能エネルギーへ100%移行|Adobe

- ・オフィスや工場におけるエネルギー削減|ジョンソン・エンド・ジョンソン

- ▼6. まとめ

CO2排出量を削減して地球温暖化を回避するには、企業による取り組みが欠かせない。規模を問わずすべての企業にCO2排出量の削減が求められている。

本記事では、CO2削減に関する日本の動向や現状、企業ができる取り組みやメリット、具体的な事例を紹介するので、ぜひ参考にしてほしい。

日本のCO2削減に向けた取り組み状況

2020年、日本政府は2050年までにカーボンニュートラルの達成を目指すと宣言した。カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出を全体でゼロにすること。さらに日本政府は、2030年に温室効果ガスを2013年と比較して46%削減し、50%の高みに向け挑戦すると表明している。

ここでは、温室効果ガスにおけるCO2排出量の割合や推移など、日本のCO2削減に向けた現状を紹介する。

なお、カーボンニュートラルの概要については以下の記事も参考にしてほしい。

関連記事

カーボンニュートラルとは?日本や世界の動向、取り組みの具体例も紹介

日本が排出する温室効果ガスの9割以上がCO2

日本が排出する温室効果ガスのうち9割以上が二酸化炭素(CO2)であることから、地球温暖化を回避するためにはCO2排出量を削減する必要がある。

2023年、環境省と国立環境研究所が報告した「2021年度温室効果ガス排出・吸収量(確報値)概要」を見てみよう。

2021年の日本における温室効果ガスの排出量は11億7,000万トンで、CO2は10億6,400万トンとなり全体の90.9%だった。また、2013年度のCO2排出量と比較すると、2021年度は19.2%の削減につながっている。

| 排出量 | 2021年度 | 2013年度比 |

| 温室効果ガスの排出量 | 11億7,000万トン | −2億3,770万トン (-16.9%) |

| CO2の排出量 | 10億6,400万トン (全体の90.9%) |

−2億5,350万トン (-19.2%) |

参考:2021年度温室効果ガス排出・吸収量(確報値)概要|環境省

そもそも温室効果ガスは、大気中に放出された温室効果のあるガスの総称を指す。CO2だけでなく、メタン、一酸化二窒素、フロンなどが含まれるが、地球温暖化はCO2が要因であると考えられるため、CO2削減に向けた取り組みがとくに重要視されている。

日本の部門別で見るCO2排出量

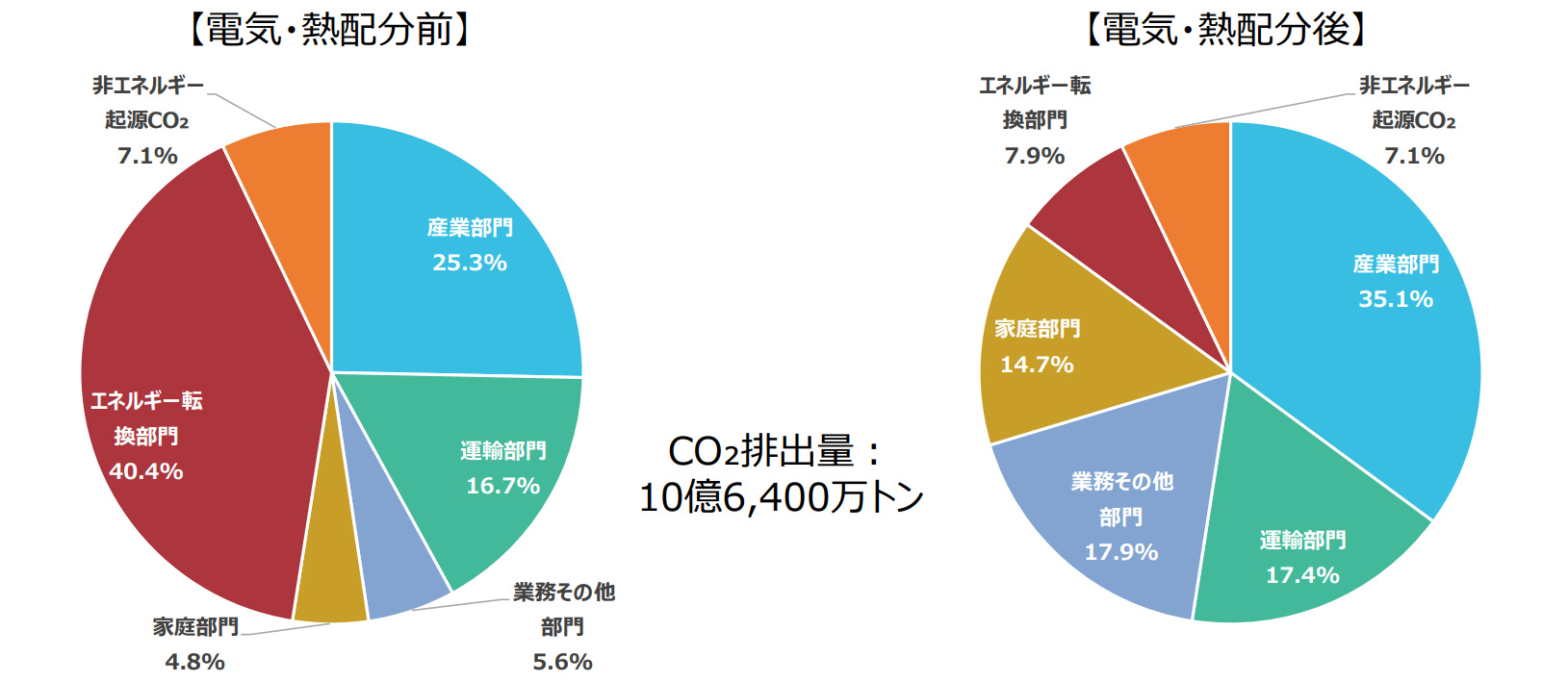

出典:2021年度温室効果ガス排出・吸収量(確報値)概要|環境省

続いて、日本の部門別におけるCO2排出量を見てみよう。発電事業者など電力・熱の生産者からの排出として計算した「電気・熱配分前」では、エネルギー転換部門が40.4%と最も大きく、次いで産業部門の25.3%、運輸部門の16.7%が続いている(左側の円グラフ)。

一方で、電力・熱の消費者からの排出として計算した「電気・熱配分後」では、産業部門が最も大きく35.1%を占めている(右側の円グラフ)。

左側の円グラフで4割以上を占める「エネルギー転換部門」には、石炭や石油といった一次エネルギーを電力に転換する発電所などが含まれる。つまり、CO2の多くは石炭や石油など化石燃料を利用することで発生しているため、CO2削減に向けて企業はエネルギー問題に取り組むことも重要だろう。

なお、右側の円グラフで3割以上を占める「産業部門」に関するCO2削減に向けた取り組みは、以下の記事を参考にしてほしい。

CO2削減に向けた取り組みが企業に求められる理由

CO2削減に向けた取り組みは、地球温暖化への対応となるだけでなく、今や成長の機会と捉えられている。商機を掴むためにも、官民が一体となってCO2削減に向けて取り組まなければならない。

ここでは、国内や世界の動向から、企業に対してCO2削減に向けた取り組みが求められる理由を見てみよう。

国際的イニシアチブ「RE100」

RE100(アールイー100)とは、事業で使用するエネルギーを100%の再生可能エネルギーで調達することを目標とする国際的イニシアチブのこと。自社保有設備による発電、オンサイト電力購入、グリーン電力契約などにより再生エネルギー100%を目指している。

2024年1月時点において、RE100に参加している日本企業数は84社にのぼる。株式会社リコーや積水ハウス株式会社など、さまざまな業界の日本企業が参加している。

海外においてもフォーチュン・グローバル500企業を含む企業が参加しており、企業にとって100%の再生可能エネルギーの使用に向けた取り組みは重要課題であるといえるだろう。

2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略

経済産業省が関係省庁と連携し、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定。エネルギー関連産業、輸送・製造関連産業、家庭・オフィス関連産業における14の重要分野について、国として目標を掲げて民間企業が挑戦しやすい環境を構築している。

具体的には、カーボンニュートラルの実現に近づく技術開発や設備投資、規制改革、市場の需要創出などがあげられる。政府からの後押しを受けることで、民間企業はCO2削減の取り組みを通じて成長の機会を得られるだろう。

グリーントランスフォーメーション(GX)実現に向けた基本方針

グリーントランスフォーメーション(GX)とは、化石燃料中心の産業・社会構造を、再生可能エネルギー中心へと転換する政策のこと。内閣官房において「GX実行会議」が開催され、2023年2月に「GX実現に向けた基本方針」が閣議決定された。

基本方針の概要は、以下のとおり。

● 徹底した省エネルギー推進

● 製造業の構造転換

● 再生可能エネルギーの主力電源化

● 水素・アンモニアの導入促進など

今後GXやカーボンニュートラルの概念に基づいた事業方針の策定は、企業にとって必須になると考えられる。

CO2削減に向けて企業ができる取り組み内容

CO2削減に向けて、大企業だけでなく中小企業による取り組みも不可欠である。企業ができる取り組み内容として、今回は次の3つを紹介する。

● 省エネルギーを推進する

● 再生可能エネルギーを主力電源とする

● 次世代の交通・輸送手段を取り入れる

省エネルギーを推進する

エネルギー使用量を減らす省エネルギーは、CO2削減に欠かせない。方法によってはオフィスでも手軽に始められるので検討してみよう。

効果的な省エネ対策のために、政府は省エネルギー診断を企業内で実施することを推奨している。専門家が空調設備、照明設備、ボイラー・給湯器など、電気やガスを使用する設備を診断。その後、不要照明の消灯、人感センサーの設置、高効率機への更新など、改善案を提供する流れになる。

株式会社ミライト・ワンは、エネルギーを統合管理して企業の省力化を支援する「スマートマイクログリッドシステム」を提供している。詳細は、以下のサイトを参考にしてほしい。

関連記事

ZEB実現し省エネ大賞を受賞した超高層オフィスビル「Hareza Tower」

再生可能エネルギーを主力電源とする

事業活動に再生可能エネルギーを活用し、主力電源とする取り組みを検討してみよう。

石炭や石油、天然ガスといった化石燃料を燃焼して発電する火力発電はCO2を多く排出し、地球温暖化の一因となっているためである。

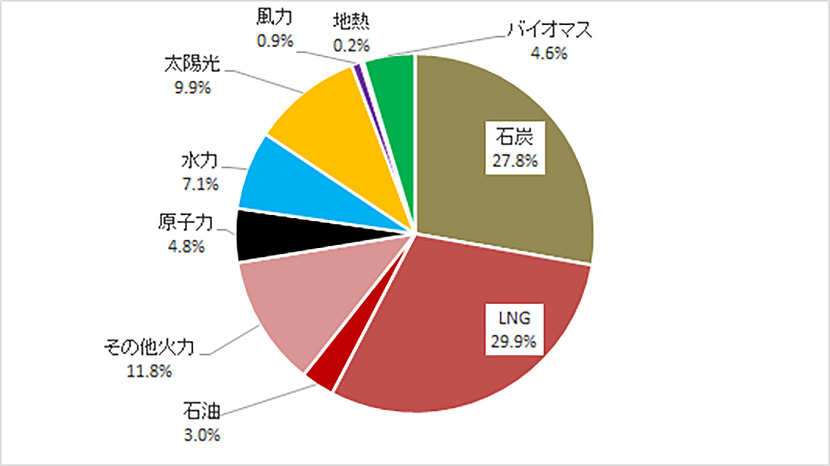

出典:2022年の自然エネルギー電力の割合(暦年・速報)|ISEP(環境エネルギー政策研究所)

2023年、ISEP(環境エネルギー政策研究所)が報告した2022年の自然エネルギー電力の割合は22.7%だった。対する火力発電は約7割を占める。

日本政府は、2030年度には再生可能エネルギー比率36〜38%を達成し、主力電源になるよう目指していることから、今後は企業による再生可能エネルギーの導入が加速していくだろう。

株式会社ミライト・ワンは太陽光発電システムの導入や、売電事業を可能とするグリーンエネルギー事業の構築サービスを提供している。詳細は、以下のサイトを参考にしてほしい。

太陽光発電システムのエンジニアリング&サービス

グリーンエネルギー事業

次世代の交通・輸送手段を取り入れる

次世代の交通・輸送手段を企業が取り入れることで、CO2削減に貢献できる。国土交通省によると、交通・物流の運輸部門では2030年度に35%のCO2削減を目標としている(2013年度比)。企業としては、社員の交通手段や輸送手段の見直しが必要となるだろう。

具体的には社用車に電気自動車やハイブリッド自動車の導入、充電設備の充実化などがあげられる。また船舶や鉄道は通常の自動車よりもCO2排出量が少ないため、トラックによる輸送から環境負荷の小さい輸送手段へ転換する「モーダルシフト」の実施も効果的な取り組みのひとつとなる。

株式会社ミライト・ワンは、電気自動車充電インフラ構築に必要なエンジニアリング技術を提供している。詳細は、以下のサイトを参考にしてほしい。

なお、企業のカーボンニュートラルの実現に向けた取り組みは、次の記事も参考にしてみてほしい。

日本企業がCO2削減に取り組むメリット

気候変動問題への対応は人類共通の課題で、国や企業、個人もCO2削減に向けて取り組む必要がある。CO2削減の取り組みによって地球温暖化を回避するだけでなく、企業にとっては経営面でもメリットが得られる。

ここでは、次の3つのメリットを見てみよう。

● エネルギーコストを削減できる

● 取引先から信頼される

● 資金調達を実施しやすくなる

エネルギーコストを削減できる

CO2削減に向けた取り組みは、長期的に見て事業活動で使用するエネルギーコストの削減につながる。省エネルギーの推進や、再生可能エネルギー発電設備の導入などに取り組むと、外部から調達するエネルギー量が減少するためである。

また太陽光発電システムなどを導入し、自社で発電し消費する体制が整うと、エネルギー価格の変動に影響されなくなる点もメリットのひとつといえる。

取引先から信頼される

CO2削減に向けて積極的に取り組み発信することで、取引先からの信頼にもつながる。

CO2排出量はサプライチェーン全体で考える必要があり、大手製造会社が部品会社に対してCO2排出量を可視化して報告し、削減に向けて取り組むよう要請するケースも見られる。

適切に取り組まなければ取引を中止される恐れもあり、企業が競争力を高め持続可能な経営を続けるには、CO2削減に向けた取り組みが欠かせない。

資金調達を実施しやすくなる

金融機関はESG投資を推進しており、普段からCO2削減に向けて取り組むことで資金調達を実施しやすくなる。ESG投資とは、環境(Environment)や社会(Social)に配慮しながら事業活動を行い、適切なガバナンス(Governance)のある企業に投資すること。

CO2排出の削減量などはESG投資の判断材料として考慮される場合もあり、積極的に取り組むことで投資を受けるチャンスが広がるだろう。

また、主に中小企業を対象にした「サステナビリティ・リンク・ローン」と呼ばれる融資手法も実施されている。サステナビリティ・リンク・ローンとは借り手である企業が野心的な「サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット(SPTs)」の達成を支援するローンのこと。CO2削減に向けてコスト面が課題となる場合、利用を検討すると良いだろう。

日本・世界各国の企業によるCO2削減に向けた取り組み事例

日本・世界各国の企業では、CO2削減に向けて実際にどのような取り組みを実施しているのだろうか。ここでは、次の5社の事例を見てみよう。

● CO2をリサイクル|東京ガス株式会社

● CO2排出量に紐づくコストを可視化|日清食品ホールディングス株式会社

● CO2排出量の少ない液化天然ガスへ転換|ヤマダイ株式会社

● 2035年までに再生可能エネルギーへ100%移行|Adobe

● オフィスや工場におけるエネルギー削減|ジョンソン・エンド・ジョンソン

CO2をリサイクル|東京ガス株式会社

東京ガス株式会社では、CO2をリサイクルし「e-メタン」を生み出すメタネーション技術の開発を推進している。メタネーションとは、水素とCO2を化学反応させて、合成メタンを製造する技術のこと。合成メタンを既存の都市ガスなどに置き換えることで、ガスのCO2ネット・ゼロを目指す。

また、2050年には脱炭素社会を実現するために、現在は再生可能エネルギーの事業拡大、天然ガスへの燃料転換などを実施。CO2排出量を削減し、差し引きゼロとなるカーボンニュートラルの実現を目指している。

CO2排出量に紐づくコストを可視化|日清食品ホールディングス株式会社

日清食品ホールディングス株式会社は、CO2排出量の可視化に関する取り組みを実施している。CO2の価格を独自設定し、設備投資の際に判断基準となる「ICP制度」を導入。ICPは「インターナルカーボンプライシング」の略称で、低炭素投資などに向けて企業内部で独自に設定する炭素価格を指す。

同社のICP制度ではCO2排出量に紐づくコストだけでなく、CO2削減効果も可視化することで、環境負荷の低減につながる設備の導入を促進している。

参考:CO2排出量の削減目標引き上げおよび「インターナルカーボンプライシング制度」導入について|NISSIN GROUP

CO2排出量の少ない液化天然ガスへ転換|ヤマダイ株式会社

食品を製造する茨城県のヤマダイ株式会社では、重油と比較してCO2排出量の少ない液化天然ガスにエネルギー転換することで、環境問題に取り組んでいる。

もともとは年間約2,300トンものCO2を排出していたが、エネルギー転換後は約1,600トンの排出量となり約30%の削減につながった。また重油と比べて価格が安定している液化天然ガスへの転換により、年間で4,000万円近くのコスト削減が実現している。

参考:業務部門における再エネ・省エネによる脱炭素化推進事業|環境省

2035年までに再生可能エネルギーへ100%移行|Adobe

Adobeは2035年までに業務で使用する電力を、100%再生可能エネルギーに移行すると表明している。そのために、Adobeはオール電化ビルを建設し、RE100にも参画している。

また、自社の送電網を最新の技術で脱炭素化するなど、カーボンオフセットを購入することなく目標達成に向けて取り組んでいる。

オフィスや工場におけるエネルギー削減|ジョンソン・エンド・ジョンソン

ジョンソン・エンド・ジョンソンは、20年以上も環境問題に取り組んでいる。具体的には、LED照明の使用やエアコンの停止、設定温度の抑制、残業で使用する部屋を限定するなど、オフィスや工場でできることを実施している。

社員に広く環境意識がそなわることで、大きなエネルギー削減につながる。

まとめ

地球温暖化の原因とされる温室効果ガスの9割以上がCO2であることから、CO2削減に向けた取り組みが企業にも求められている。具体的には、省エネルギー化や再生可能エネルギーの導入、次世代の交通・輸送手段の活用などに取り組むと良いだろう。

カーボンニュートラルの実現やCO2削減は世界的な潮流になっていることから、政府は環境問題に挑戦する民間企業を支援する環境を構築している。この流れに乗って積極的に取り組むことで、社会的信頼やコスト削減、資金調達などにつながるなどのメリットも得られる。

株式会社ミライト・ワンは、太陽光発電システムの導入や、再生可能エネルギーの売電につながるサービスを提供している。また建物自体を省エネ化する事業も展開しているので、詳細は以下のサイトを参考にしてほしい。

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年