COP28によって再エネの発電容量の目標が3倍に 日本はどう対応するのか

2023年にアラブ首長国連邦(UAE)・ドバイで開催された「第28回気候変動枠組条約締約国会議(COP28)」では、再生可能エネルギー(再エネ)について、「2030年までに発電容量を世界全体で3倍にする」という目標が採択された。近年、国を挙げて再エネを推進してきた日本ではあるが、今後はどのような取り組みが求められるのだろうか。

世界全体で「再エネ3倍」を目指す

COP28の決定文書では、パリ協定で定められた「1.5℃目標」に向けた道筋に対し、各国ごとに決められた方法で貢献することを求めると書かれている。「1.5℃目標」とは、産業革命以前に比べて世界の平均気温の上昇を「2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする」という目標だ。

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)では「1.5℃特別報告書」において、気温上昇を約1.5℃に抑えるには、2030年までに2010年比で世界全体のCO2排出量を約45%削減することが必要という知見が示された。これによって、各国はさまざまな問題に立ち向かいつつ、できるだけ早く、かつ大きく排出量を減らす取り組みを加速的に進めようとしている。

その取り組みに貢献するとされているのが、「世界全体で再エネ発電容量を3倍、省エネ改善率を2倍にする」という目標だ。これに対して、COP28の議長国だったUAEおよびEUが主導して、「世界全体で再エネ設備容量を3倍、エネルギー効率改善率を2倍にする」宣言を提案。日本もこれに賛同しているが、具体的にどうすれば3倍という目標が達成できるのか。

(写真1)UAEのドバイで開催されたCOP28(出典:外務省ホームページより)

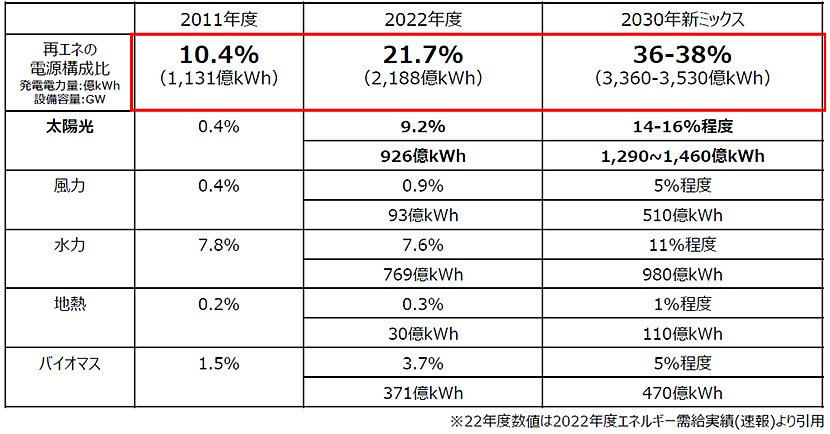

すでにさまざまな再エネ活用の取り組みを進めている日本

そもそも日本ではCOP28での目標採択以前から、さまざまな再エネ導入拡大施策に取り組んでいる。2012年には、再エネで発電した電気を国が決めた価格で買い取るよう電力会社に義務づけた「FIT制度(固定価格買取制度)」が始まり、再エネの導入は大幅に増加。「電源(電気をつくる方法)」における再エネの比率を示した「電源構成比」では、2011年度は10.4%だったのが、2022年度には21.7%と倍以上になった。2030年度の電源構成を示した「エネルギーミックス」の目標値では、再エネ比率は36〜38%となっている。

2022年には、化石エネルギー(石炭や石油など)中心の産業構造・社会構造から、CO2を排出しないクリーンエネルギー中心に転換する「GX(グリーントランスフォーメーション)実現へ向けた基本方針」がまとめられた。この基本方針には、「エネルギーの安定供給」と「脱炭素社会への移行と経済成長の同時実現」に向けて、省エネルギーの徹底や再エネ、原子力発電などのクリーンエネルギーの活用をはじめ、それらを進めていくための政策パッケージについて具体的な方法が盛り込まれている。

とはいえ、「2030年までに発電容量を世界全体で3倍にする」という目標に対しては、現時点で画期的な技術革新があるわけでもなく、これまでの政策を粛々と進めていくしかない。一方で、従来の技術の延長だが、次世代型太陽電池の実用化に向けた取り組みも日本で進められている。

(図1)日本における再エネ導入の推移(出典:資源エネルギー庁のホームページより)

再エネの発電容量3倍に貢献する日本の先端技術

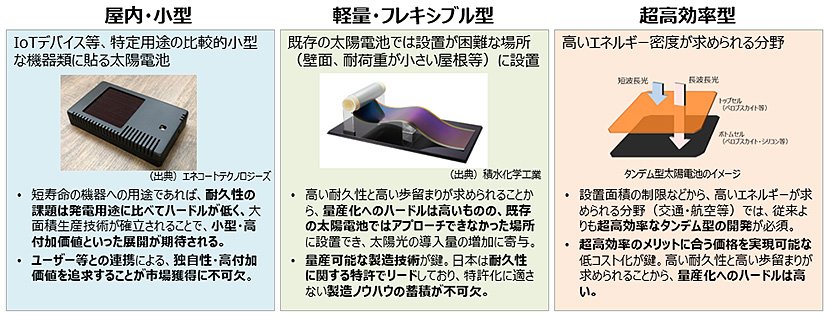

その1つ「ペロブスカイト太陽電池」は、シリコン系太陽電池にはない特性から、これまでの技術では設置が難しかった場所にも太陽電池が導入できる期待が高まっている。その特性とは、材料をフィルムなどに塗布・印刷して製造できるので、製造工程が少なく大量生産が可能で低コスト化が見込めることや、折り曲げやゆがみに強く、軽量化が可能であることだ。また、「ペロブスカイト太陽電池」の主な原料であるヨウ素は、日本の生産量が世界シェアの約3割を占めており世界第2位であるため、サプライチェーンを他国に頼らずに安定して確保でき、経済安全保障の面でもメリットがある。

「ペロブスカイト太陽電池」はこうした特性を生かして、用途や目的に応じたさまざまな市場の拡大が想定されている。たとえば、軽量でフレキシブルなことからビルの壁面や工場の屋根などにも設置が可能で、太陽光発電の導入量の増加が見込まれる。屋内・小型タイプは、IoTデバイスなど比較的小型な機器類に貼ることで、新たな市場への展開が期待できる。設置面積の制限などから、高いエネルギー密度が求められる自動車や鉄道、航空機などの分野でも利用が期待されている。

一方で、「ペロブスカイト太陽電池」は寿命が短く耐久性や変換効率が低いなど、早期の課題解決が求められており、2024年4月1日にはマクニカと神奈川県、ペクセル・テクノロジーズの3者が「ペロブスカイト太陽電池」の社会実装に向けた実証実験などに関する協定を締結するなど、官民による実用化に向けた取り組みが加速している。

(図2)太陽電池の拡大に期待がかかる「ペロブスカイト太陽電池」(出典:資源エネルギー庁のホームページより)

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年