TCFD提言を踏まえた情報開示

TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言に基づく情報開示

ミライト・ワン グループは、 2021年10月、気候関連のリスクと機会が財務におよぼす影響を積極的に開示することを目的としたTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース※1)提言に賛同し、TCFDコンソーシアム※2に加盟しました。2022年5月には同提言を踏まえた情報開示を実施し、「ガバナンス」「リスク管理」「戦略(シナリオ)」「目標」「実績」について以下のように開示しました。今後は、「特定したリスク」と「機会の考察」について気候変動に伴う外部および内部環境の変化をモニタリングし、リスク管理体制の整備や、シナリオ分析等に基づくリスクと機会の継続的見直しのほか、温室効果ガス排出量の削減目標の達成に向けた進捗状況について、さらなる開示の拡充に努めていきます。

-

※1 多くの情報に基づいた投資、信用、保険の引受決定を促進し、利害関係者が金融における炭素関連資産の集中をよりよく理解できるようにすること。また、より効果的な気候関連の開示に関する勧告を作成することを目的に金融安定理事会が設立

※1 多くの情報に基づいた投資、信用、保険の引受決定を促進し、利害関係者が金融における炭素関連資産の集中をよりよく理解できるようにすること。また、より効果的な気候関連の開示に関する勧告を作成することを目的に金融安定理事会が設立

-

※2 TCFDに賛同する企業や金融機関等が一体となり、企業の効果的な情報開示や、開示された情報を金融機関等の適切な投資判断につなげるための取り組みを議論する場として設立された組織

※2 TCFDに賛同する企業や金融機関等が一体となり、企業の効果的な情報開示や、開示された情報を金融機関等の適切な投資判断につなげるための取り組みを議論する場として設立された組織

ガバナンス

ESG経営推進委員会(ESG経営推進体制参照)を9月に設置後、マテリアリティ「環境にやさしい社会をつくる、まもる」を経営会議と取締役会の審議を経て決議したほか、脱炭素社会の実現への貢献を本格化するべく、中期経営計画KPIのひとつである「温室効果ガス排出量削減目標(2030年度)」を設定し、進捗をモニタリングする体制を整備しました。

2030年温室効果ガス排出量削減目標については、SBT(Science Based Targets:科学的根拠に基づく目標※1)として2023年2月に認定されました。

2024年度は、同委員会を計6回開催し、グループ全体の具体的なGHG排出量の削減状況と削減施策を議論、各種ESG格付機関からの評価対応と結果の分析を行い戦略の策定、各種施策推進を実施しております。

※1 パリ協定(世界の気温上昇を産業革命前より2℃を十分に下回る水準(Well Below 2℃)に抑え、また1.5℃に抑えることを目指すもの)が求める水準と整合した、5年~15年先を目標年として企業が設定する、温室効果ガス排出削減目標。(環境省・経済産業省 グリーン・バリューチェーンプラットフォームより)

また、経営陣のESGへの取り組み意識の向上を目的に役員報酬制度を改定し、従来からの業績連動報酬の指標である「連結営業利益」「連結ROE」に加え、非財務目標の「温室効果ガス排出量」を2022年度より新たな指標として導入しました。

リスク管理

企業集団としてのリスク管理の基本方針と推進体制を「リスク管理規程」により定めるとともに、リスク管理計画に基づき、様々なリスクに対し的確に対応しています。(関連情報記載箇所:リスクマネジメントの徹底)

気候変動関連のリスクと機会についても、ESG経営推進委員会が主管となり、気候変動に伴う外部・内部環境の変化をモニタリングし、事業に影響を与える気候変動のリスクと機会を洗い出しています。洗い出されたリスクと機会については当社グループへの影響度等も評価・分析し、影響度の高いリスクと機会を特定しています。その後、取締役会および経営会議にて審議した上で全社のリスクと機会として組み込んでいます。

戦略

当社グループは、リスクと機会の管理プロセスのもと、2℃未満(1.5℃等)と4℃シナリオを参照し※1、将来的に発生しうる気候変動関連のリスクと機会を分析しました。その結果、脱炭素社会への移行(政策・法規制/市場・評判)により、今後想定される事象による影響および気候変動による物理的(急性/慢性)影響が顕在化すると評価しました。

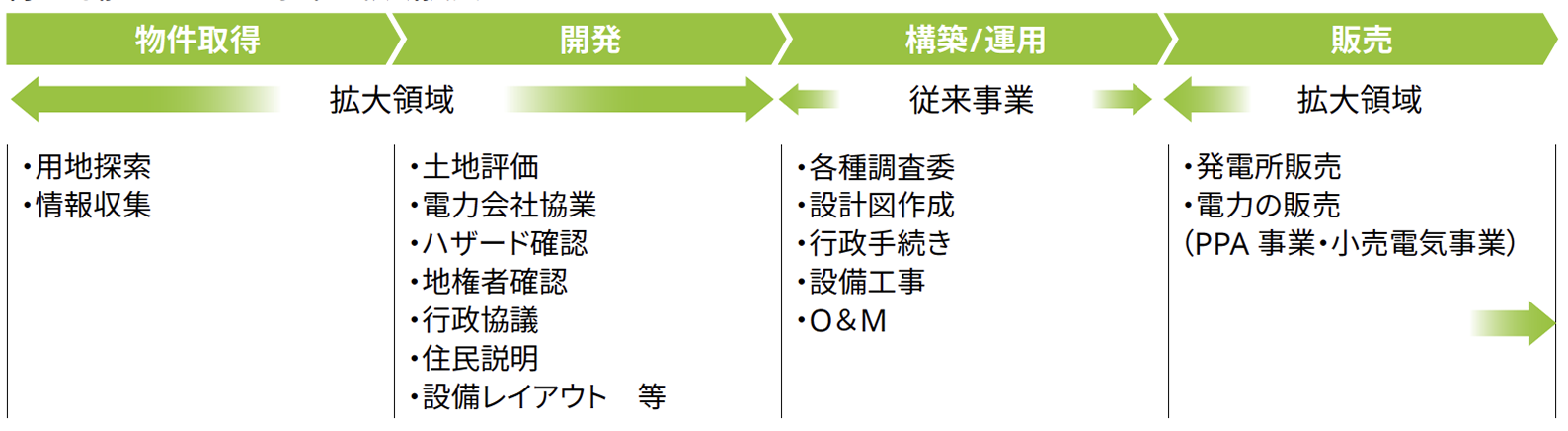

これらのリスクに対して中期経営戦略を見直し、「事業を通した脱炭素社会の実現」が重要課題であることを再認識しました。また、当社事業の関わりとして、スマートインフラ/エネルギーソリューションの需要拡大を今後見込まれる機会として特定しました。

※1 各シナリオは以下を参照しています。

急速に脱炭素社会が実現するシナリオ:

− International Energy Agency (IEA) World Energy Outlook 2018 Sustainable Development Scenario (SDS)

− IEA Energy Technology Perspectives 2017 Beyond 2℃ Scenario (B2DS)

理的影響が顕在化するシナリオ:

− Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 第5次評価報告書

− IPCC1.5℃特別報告書

2℃未満の目標(1.5℃等)が達成される未来:急速に脱炭素社会が実現するシナリオ

| 想定シナリオ | 炭素排出規制の強化 | 脱炭素化に向けた意識の高まり | |

| 特定したリスク | |||

| リスク発生までの期間 | 中長期 | 短中長期 | 短期 |

| 種別 | 政策·法規制 | 政策·法規制 | 市場·評判 |

| 内容 |

・炭素課税による資材・燃料調達コストの増加 ・カーボンプライシングの導入などの規制未対応による事業負担増 ・削減未達となった場合の排出量に対するクレジット買取によるコスト増加リスク |

・再生可能エネルギー由来電力への転換による電力コスト増 | ・環境への取り組みが不十分となった場合 ‐新規建設工事の受注減少 ‐既存保守契約の解除 ‐レピテーションリスク増加による顧客離れ |

| 機会の考察 | |||

| リスク発生までの期間 | 中長期 | 短中長期 | 短期 |

| 種別 | 製品·サービス/エネルギー | 製品·サービス/エネルギー | 市場 |

| 内容 | ・再エネ・省エネ事業(太陽光発電、EV充電、LED照明等)の需要拡大 | ・省エネ設備への転換ニーズ増加 ・IoT活用による電力使用の効率化推進 |

・リニューアル工事需要の増加 ・ZEB、スマートシティ関連の需要の増加 |

| 取り組み | |||

| 内容 | ・DX、働き方改革による節電の推進 ・車両の燃料添加剤の利用等による燃費向上、EV化促進 ・購買電力のRE化 |

・低炭素製品の特定と調達推進 ・ステークホルダーへの適切な情報開示 |

|

平均気温4℃上昇する未来:物理的影響が顕在化するシナリオ

| 想定シナリオ | 自然災害の頻発・激甚化 | 平均気温上昇 | ||

| 特定したリスク | ||||

| リスク発生までの期間 | 短中長期 | 短中長期 | 長期 | 中長期 |

| 種別 | 急性 | 急性 | 慢性 | 慢性 |

| 内容 | ・豪雨や台風等による通信設備・基地局の損傷と復旧コストの増加 ・被災による労働力の低下 |

・バリューチェーン寸断による製品・サービスの中止 | ・データセンタなどの空調コストの増加 | ・屋外労働環境の悪化による労働生産性の低下、熱中症等の健康被害増加 |

| 機会の考察 | ||||

| リスク発生までの期間 | 短中長期 | 中長期 | 長期 | 中長期 |

| 種別 | 市場/レジリエンス | 市場 | 市場 | レジリエンス |

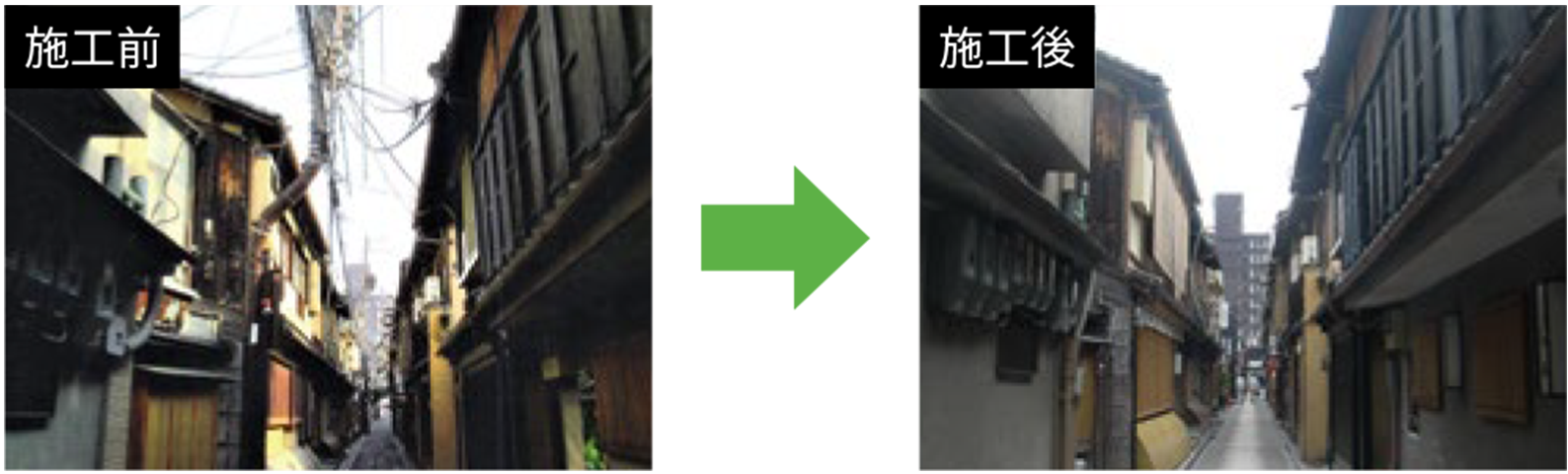

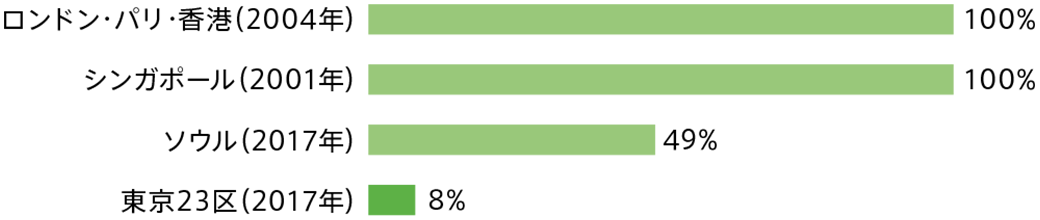

| 内容 | ・異常気象により無電柱化ニーズの増加 | ・自然災害の頻発・激甚化による通信設備・基地局の防災・減災工事の需要増加 | ・空調設備の高効率機器への更改 ・空調装置の運用改善 |

・DX推進、リモート型働き方の一層の推進 |

| 取り組み | ||||

| 内容 | ・蓄電池設備や非常用電源確保などの設備強化需要増加 ・マルチスキル人材の育成 ・ミライト・ワンパートナー会※1の連携強化 |

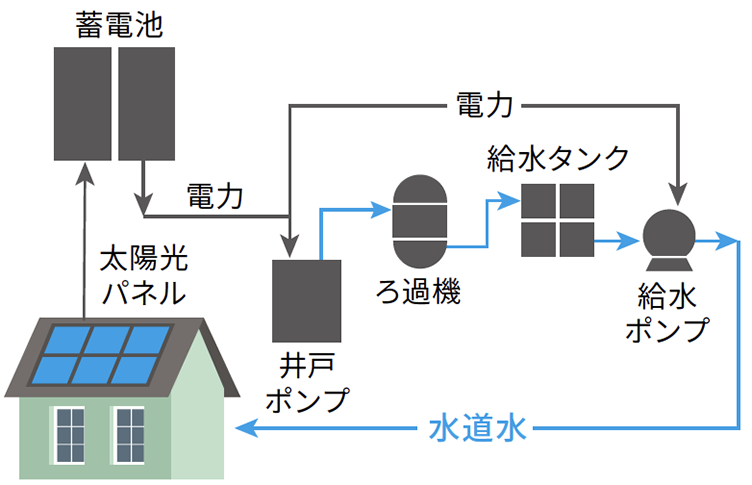

・水道ソリューション | ・空調事業の強化 | ・DXによる施工省力化、作業者の健康管理強化 |

※1 パートナー企業との共創がESG経営基盤の中核的テーマであり、ミライト・ワン グループには約2200社の協力会社・パートナー企業がおられ、そのうちコアな約350社と「ミライト・ワン パートナー会」をスタートいたしました(2022年7月)。

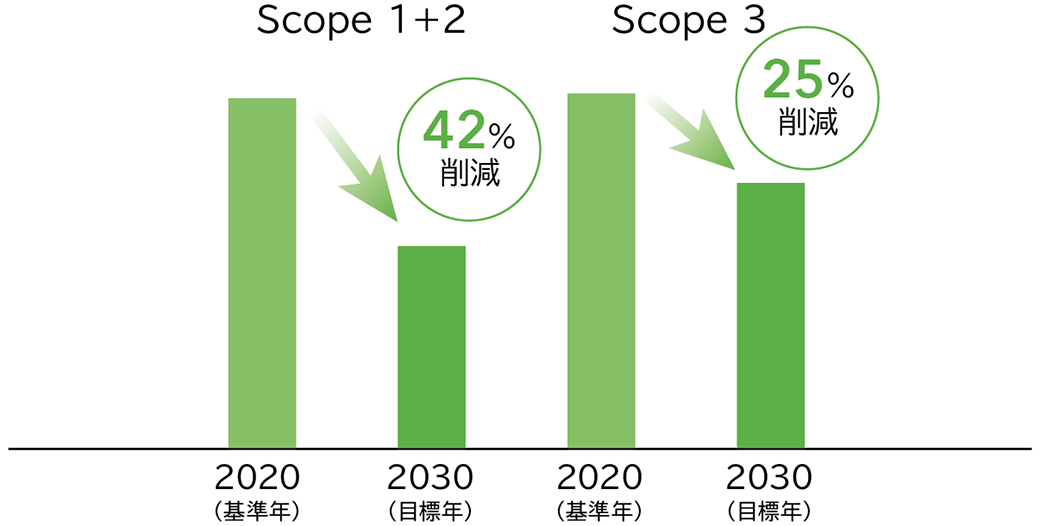

目標

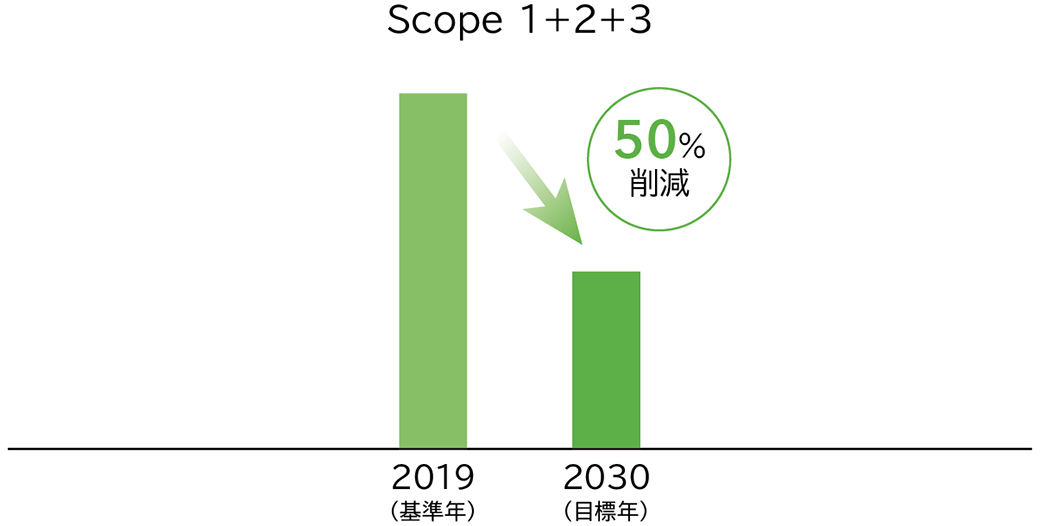

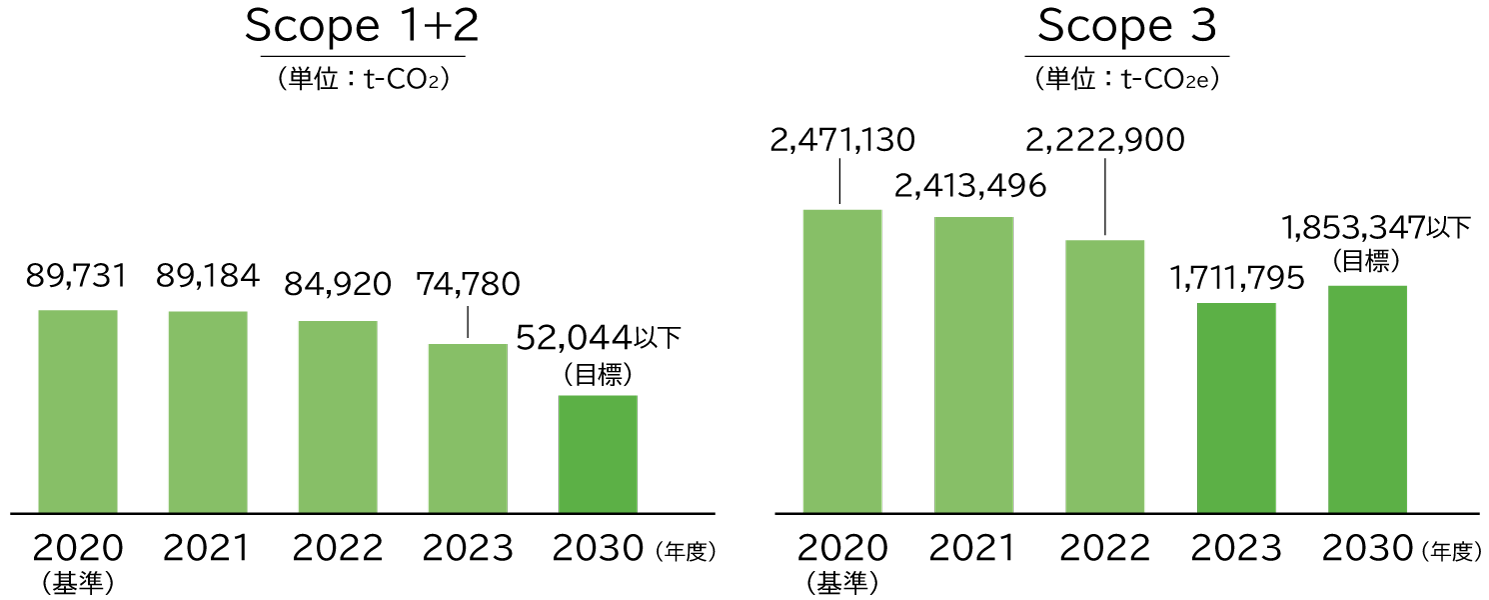

2050年カーボンニュートラル実現に向けて「 2050年までに温室効果ガス(GHG)排出量実質ゼロの実現」を宣言し、2030年度の温室効果ガス排出量の当社グループ(国際航業を除く)の削減目標を2021年度に設定しています。2023年2月には科学的根拠に基づいた目標として、SBTi(Science Based Targets initiative)より認定を受けました。また、中期経営計画においても非財務目標として設定することで、脱炭素における当社事業の成長機会を着実に取り込んでおります。

国際航業は、グループ参画以前の2021年9月に削減目標を設定し、SBT認定を取得しております。2025年3月には、新たにネットゼロの目標としてLong-Termの目標設定を行いSBT認定を取得しました。併せてNear-Term目標の見直しを行い、より積極的な目標に改めてSBT認定を取得しております。

国際航業の関連Webページ:

国際航業 TCFD提言に基づく情報開示

- 2050年温室効果ガス(GHG)排出量実質ゼロを実現

- 2030年度に向けた温室効果ガス排出量削減目標

ミライト・ワン グループ(国際航業を除く)

| 目標 | SBT | |

|---|---|---|

| Scope 1+2 | 2030年度までに当社グループの温室効果ガス排出量を2020年度(基準年)比で42%削減する。 | 2023年2月認定取得 |

| Scope 3 | 2030年度までに当社グループの温室効果ガス排出量を2020年度(基準年)比で25%削減する。 | 2023年2月認定取得 |

国際航業

2025年3月でのSBT NearTerm目標 更新認定・LongTerm目標認定に伴い、従来の目標値から対象範囲を含め以下目標値に変更。

| 全体目標 | |

|---|---|

| 2050年度までにバリューチェーン全体で温室効果ガスのネットゼロ排出量を達成する。 | 2025年3月 認定取得 |

| Near-Term目標 | SBT | |

|---|---|---|

| Scope 1+2 | 2030年度までにScope1および2のGHG排出量の絶対量を基準年(2019年)⽐で70%削減する。 | 2025年3月 更新認定取得 |

| Scope 3 | 2030年度までにScope3のC3燃料およびエネルギー関連活動、C6出張、C7通勤、C11販売した製品の使用によるGHG排出量の絶対量を基準年(2019年)⽐で50%削減する。 サプライヤエンゲージメント目標:C1購入した商品やサービス、C2資本財を対象とする排出量で、2026年度までにサプライヤーの65%が科学的根拠に基づく目標を設定する。 | 2025年3月 更新認定取得 |

| Long-Term目標 | SBT | |

|---|---|---|

| Scope 1+2 | 2050年度までにScope1および2のGHG排出量の絶対量を基準年(2019年)⽐で90%削減する。 | 2025年3月 認定取得 |

| Scope 3 | 2050年度までにScope3のGHG排出量の絶対量を基準年(2019年)⽐で90%削減する。 | 2025年3月 認定取得 |

実績

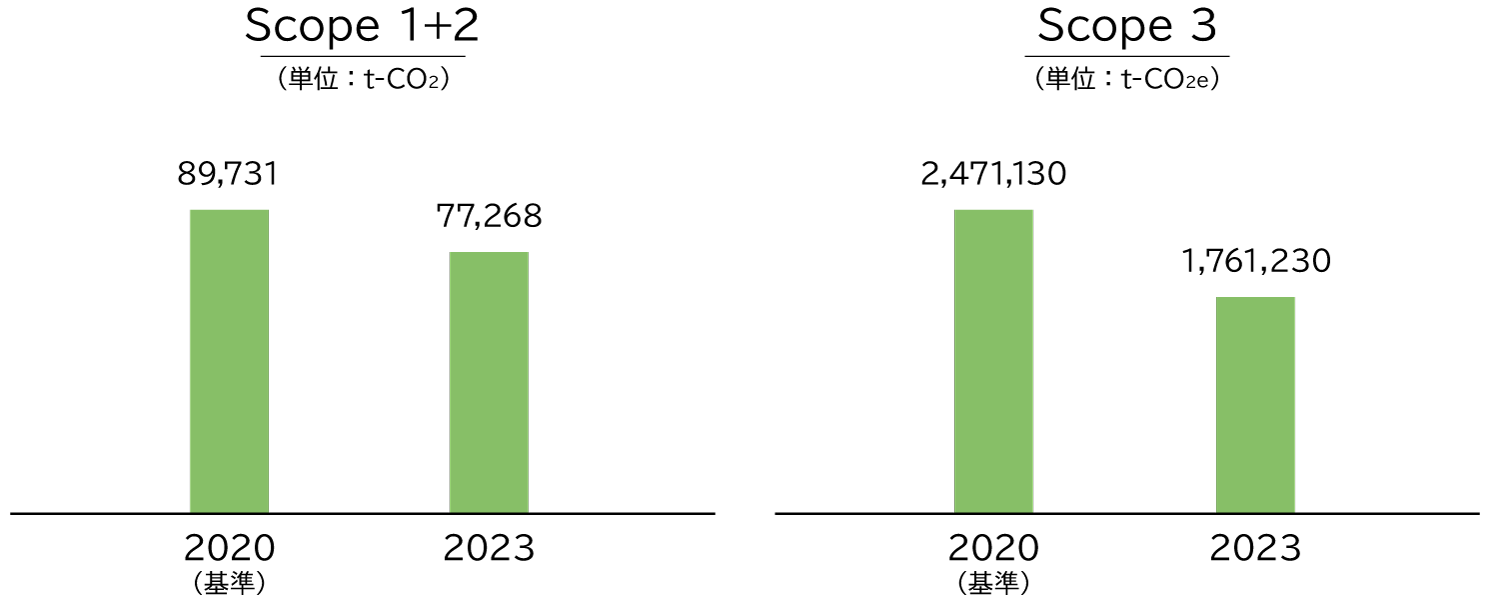

2020年度からの温室効果ガス排出量実績は以下の通りです。

温室効果ガス排出量実績

2024年度 独立第三者の保証報告書(PDF:1,478KB)

(過去の独立第三者の保証報告書はこちらをご覧ください。)

ミライト・ワン グループ全体

| カテゴリ | 排出量 | ||

|---|---|---|---|

| 2020年度(基準) | 2023年度 | 2024年度 | |

| Scope 1+2 | 89,731(t-CO2) | 77,268(t-CO2) | 69,050(t-CO2) |

| Scope 3 | 2,471,130(t-CO2e) | 1,761,230(t-CO2e) | 2,026,854(t-CO2e) |

※当社グループ全体の2023年度以降の温室効果ガス排出量実績については、国際航業の実績も含まれております。

ミライト・ワン グループ(国際航業を除く)

| カテゴリ | 排出量 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2020年度 (基準) |

2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||

| Scope 1 | 直接排出 | 66,890 | 67,907 | 65,166 | 61,811 | 58,073 |

| Scope 2 | 間接排出 | 22,841 | 21,277 | 19,754 | 12,969 | 8,935 |

| Scope 3 | その他の 間接排出 |

2,471,130 | 2,413,496 | 2,222,900 | 1,711,795 | 1,971,722 |

| Category 1 |

購入した 製品・サービス |

513,292 | 452,295 | 337,073 | 362,896 | 315,487 |

| Category 11 |

販売した 製品の使用 |

1,892,870 | 1,848,997 | 1,814,356 | 1,273,909 | 1,559,507 |

| その他 (Category2,3,5,6,7,12,13) 合計 |

64,968 | 112,204 | 71,471※1 | 74,990※1 | 96,728※1 | |

| Scope1ー3 合算値 | 2,560,861 | 2,502,680 | 2,307,820 | 1,786,575 | 2,038,730 | |

※2020年度(基準)の数値には西武建設(株)の数値を含めています。

※排出量単位:Scope1,2(t-CO2)、Scope3(t-CO2e)

※1 付表:その他の内訳

| カテゴリ | 排出量 | |||

|---|---|---|---|---|

| 2022年度 排出量(t-CO2e) |

2023年度 排出量(t-CO2e) |

2024年度 排出量(t-CO2e) |

||

| Category2 | 資本財 | 32,442 | 34,217 | 32,168 |

| Category3 | SC1,2に含まれない燃料及びエネルギー活動 | 13,165 | 12,763 | 12,598 |

| Category5 | 事業から出る廃棄物 | 3,362 | 3,268 | 2,910 |

| Category6 | 出張 | 1,866 | 2,208 | 1,899 |

| Category7 | 雇用者の通勤 | 3,392 | 4,015 | 3,454 |

| Category12 | 販売した製品の廃棄 | 3,163 | 4,105 | 4,719 |

| Category13 | リース試算(下流) | 14,081 | 14,413 | 38,981 |

※Category4,8,9,10,14,15は、当社では該当がありません。

国際航業

| カテゴリ | 排出量 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2019年度 (基準) |

2023年度 | 2024年度 | ||||

| Scope 1 | 直接排出 | 1,456 (t-CO2) |

1,202 (t-CO2) |

1,189 (t-CO2) |

||

| Scope 2 | 間接排出 | 3,767 (t-CO2) |

1,285 (t-CO2) |

853 (t-CO2) |

||

| Scope 3 | その他の間接排出 | 66,303 (t-CO2e) |

49,435 (t-CO2e) |

55,132 (t-CO2e) |

||

※国際航業(株)における年間の温室効果ガス排出量実績には、グループ参画前(2023年12月以前)の数値も含まれています。