グリーン電力証書とは?仕組みや目的から最新価格、購入方法までわかりやすく解説

目次

- ▼1. グリーン電力証書とは

- ・グリーン電力証書の仕組み

- ・グリーン電力証書の目的

- ▼2. グリーン電力証書とJ-クレジット、非化石証書の違い

- ・その他の再生可能エネルギーを調達する方法

- ▼3. グリーン電力証書を活用するメリット

- ・RE100、CDP、SBTなど脱炭素に向けた目標達成に役立つ

- ・企業価値が向上する

- ・グリーン電力証書の販売で新たな収入源を得られる

- ▼4. グリーン電力証書を活用するデメリット

- ・価格が比較的高い

- ・温対法で利用するには別の認証が必要

- ▼5. グリーン電力証書の購入方法

- ・STEP1.グリーン電力証書の使用目的を明らかにする

- ・STEP2.発行事業者を選ぶ

- 発行事業者の一覧

- ・STEP3.見積もりを取る

- ・STEP4.グリーン電力証書を購入する

- ・STEP5.グリーン電力証書の取得を公表する

- ▼6. まとめ

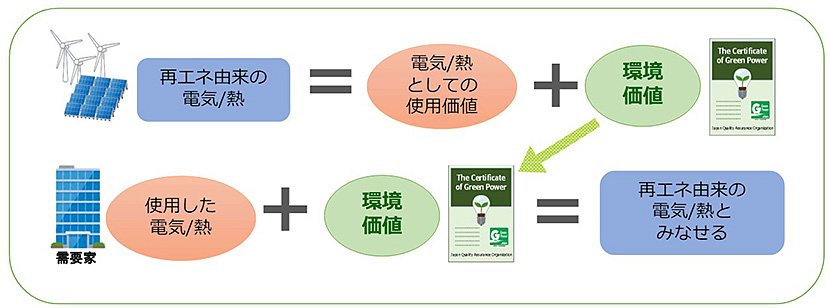

グリーン電力証書とは、再生可能エネルギーによる電力の環境付加価値を証書にしたものを指す。企業はグリーン電力証書を購入して、証書化された環境付加価値を通常の電力と組み合わせることで、地球環境にやさしい再生可能エネルギーを使用しているとみなされる。

この記事では、グリーン電力証書の仕組みや目的、ほかの環境証書との違い、グリーン電力証書を活用するメリット・デメリット、購入方法をわかりやすく解説する。

グリーン電力証書とは

出典:一般財団法人日本品質保証機構|グリーン電力証書の現状と今後

グリーン電力証書とは、グリーン電力の環境付加価値を証書にし、それを市場で取引可能にしたものを指す。

グリーン電力は、太陽光、風力、バイオマス、水力、地熱など、自然界に存在する再生可能エネルギー(Renewable Energy)のこと。再生可能エネルギーは利用時にCO2を排出しないことから、CO2排出量の削減に貢献するという「環境付加価値」を保有している。

グリーン電力証書制度では、この環境付加価値を電気そのものから切り離し、証書化して取引することが可能となる。発電設備を保有していない企業や自治体は、グリーン電力証書という形で環境付加価値を購入することで、再生可能エネルギーを調達し、環境にやさしい電力を使用しているとみなされる。

関連リンク

再生可能エネルギーとは?種類やメリット・デメリット、導入方法を紹介

グリーン電力証書の仕組み

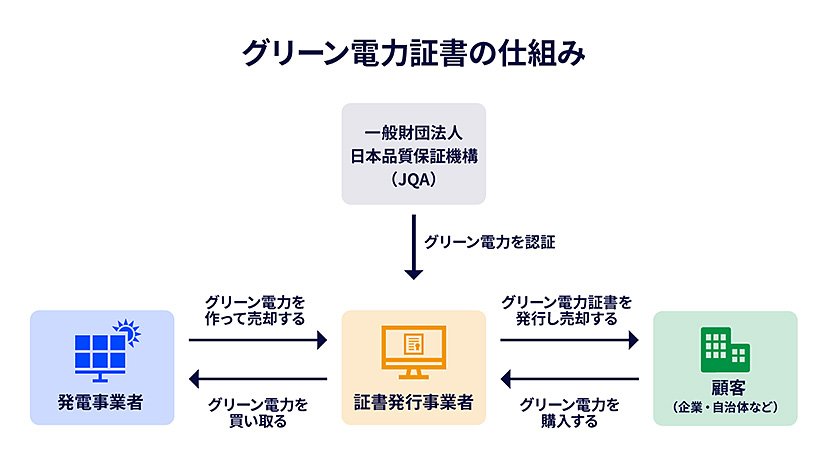

グリーン電力証書制度は、グリーン電力による環境付加価値に関して、グリーン電力証書を発行する事業者が、第三者認証機関である「一般財団法人日本品質保証機構(JQA)」より認証を得る仕組みとなっている。

発電事業者によって提供されるグリーン電力を、証書発行事業者が一般財団法人日本品質保証機構より認証をもらい、企業や自治体などの顧客へ電力量(kWh)が記載された証書を発行し、売却する流れとなる。

グリーン電力証書の目的

一般財団法人日本品質保証機構によると、グリーン電力証書の目的は以下のとおり。

|

これまで日本は、石油や石炭、天然ガスなどの化石エネルギーを利用してきた。しかし化石エネルギーの使用はCO2を排出し、地球温暖化の要因となっている。

そこで現在、CO2を排出せず、自然界のどこにでも存在し枯渇することがない再生可能エネルギーが注目されている。

グリーン電力証書の活用は、再生可能エネルギーの普及を後押しするだろう。

グリーン電力証書とJ-クレジット、非化石証書の違い

企業が再生可能エネルギーを導入する方法は、グリーン電力証書の活用だけではなく、J-クレジットや非化石証書を購入する方法もある。

日本では、大きく分けると以下の4つの方法で再生可能エネルギーを調達できる。

1. 敷地内で太陽光発電を導入する

2. 敷地外で太陽光発電を導入する

3. 再生エネルギー電力を購入する

4. 再生エネルギー電力証書を購入する

それぞれの特徴を、以下の表で見てみよう。

| 導入方法 | 概要 | 具体的な方法・制度 |

| 1.敷地内で太陽光発電を導入する | 企業の敷地内で太陽光発電の設備を設置し、電力を調達する | ・建物の屋根に設備を設置 ・リース方式 ・オンサイトPPA |

| 2.敷地外で太陽光発電を導入する | 企業の敷地外の太陽光発電設備から送電することで調達する | ・自営線 ・自己託送 ・オフサイトコーポレートPPA |

| 3.再生エネルギー電力を購入する | 小売電気事業者から再生可能エネルギーを調達する | ・再生エネルギー電力メニューへの切り替え |

| 4.再生エネルギー電力証書を購入する | 通常の電力とは別に、再生可能エネルギーの環境付加価値だけを証書として購入する | ・グリーン電力証書 ・J-クレジット ・非化石証書 |

表の一番下にあるように、再生エネルギー電力証書を購入できる制度として「グリーン電力証書」「J-クレジット」「非化石証書」の3つがある。

次の表で、それぞれの制度の違いを見てみよう。

| 制度の名称 | グリーン電力証書 | J-クレジット | 非化石証書 |

| 運営 | 日本品質保証機構 | 経済産業省、環境省、農林水産省 | |

| 購入者 | 電力の需要家(企業、自治体など) | 小売電気事業者、電力の需要家 | |

| 対象エネルギー | 再生可能エネルギー | 再生可能エネルギー | FIT電源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス) |

| 購入方法 | グリーン電力証書を発行する事業者から購入する | J-クレジット制度事務局などの団体が実施する入札で購入するもしくはJ-クレジット保有者か仲介事業者から購入する | 購入方法 再エネ価値取引市場で入札し、購入する |

| 価格帯 | 2〜4円/kWh | 平均1.4円/kWh | 0.4〜4円/kWh |

| 発行量(2022年) | 4億3,400万 kWh | 11億8,500万 kWh | 1,208億 kWh |

J-クレジットでは、さまざまな取り組みによるCO2の削減量や吸収量を、国が承認したクレジットとして購入できる仕組みが採用されている。企業活動からどうしても排出される温室効果ガスに関して、排出量に相当する削減活動に投資して埋め合わせることができる。

非化石証書は、化石燃料を用いずに作られた非化石エネルギーを証明するもの。「非化石価値」を証書化して売買する制度である。

その他の再生可能エネルギーを調達する方法

前述のように、再生エネルギーに関する電力証書を購入する以外にも、再生可能エネルギーを調達する方法がある。

多くの企業は、敷地内外での太陽光発電の設置や再生可能エネルギーの購入など、さまざまな方法を組み合わせて再生可能エネルギーを調達している。

たとえば、株式会社ミライト・ワンは、太陽光発電システムの導入支援サービスを提供している。また、太陽光発電システムを無償で配置し、運用から保守までを一貫して実施する「PPA事業」も実施している。

さらには、再生可能エネルギーの導入推進に向けた自己託送の実証運用を行った。

それぞれの概要は以下のサイトで紹介しているので、ぜひ参考にしてほしい。

太陽光発電システムのエンジニアリング&サービス

グリーンエネルギー事業

再生可能エネルギーの導入推進に向けた「自己託送」の実証運用をミライト・ワン グループで開始

グリーン電力証書を活用するメリット

グリーン電力証書を活用するメリットとして、次の3つがあげられる。

● RE100、CDP、SBTなど脱炭素に向けた目標達成に役立つ

● 企業価値が向上する

● グリーン電力証書の販売で新たな収入源を得られる

それぞれについて、詳しく見ていこう。

RE100、CDP、SBTなど脱炭素に向けた目標達成に役立つ

グリーン電力証書は、RE100、CDP、SBTなど脱炭素に向けた目標達成に活用できる。RE100、CDP、SBTの概要は、次のとおり。

| 名称 | 概要 |

| RE100 (Renewable Energy 100%) |

事業活動で消費する電力を、すべて再生可能エネルギーによる電力でまかなうことに取り組む企業が参加する国際的イニシアチブ |

| CDP (Carbon Disclosure Project) |

投資家に対し、企業の環境情報を調査し、評価して開示することに取り組む国際的なNGO |

| SBT (Science Based Targets) |

パリ協定の求める水準と整合した、企業が設定する温室効果ガス排出削減を目指す国際的なイニシアチブ |

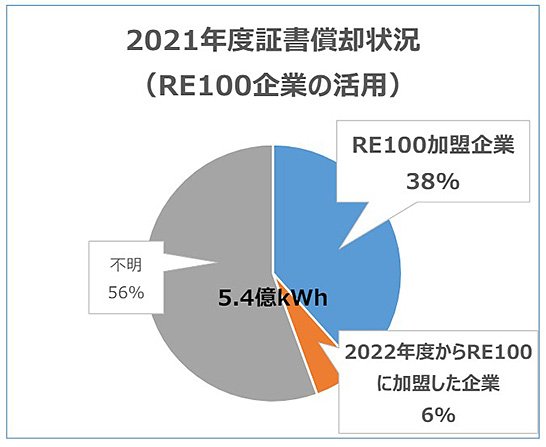

一般財団法人日本品質保証機構によると、2021年度は5.4億kWh分のグリーン電力証書が発行され、そのうち約44%がRE100加盟企業向けに発行されていることが明らかになった。

出典:一般財団法人日本品質保証機構|グリーン電力証書の現状と今後

社内で省エネ活動は徹底的に行ったもののCO2削減量が不足している場合、グリーン電力証書の活用で目標達成に近づくだろう。

またグリーン電力は、他社から調達した電力や熱、蒸気を自社で消費したことによる温室効果ガスの間接排出量を対象とする「スコープ2」の削減にも役立つ。スコープについては、以下の記事を参考にしてほしい。

関連リンク

カーボンニュートラルとサプライチェーンにおける3つのスコープ(スコープ1,2,3)とは

企業価値が向上する

グリーン電力証書を活用すると、企業価値の向上につながる。グリーン電力証書の購入は再生可能エネルギーの普及を後押しし、CO2排出量の削減やカーボンニュートラルの実現に貢献するためである。

環境に配慮した脱炭素経営に取り組んでいる企業として、認知度を高められる可能性があるだろう。

グリーン電力証書の販売で新たな収入源を得られる

太陽光発電や風力発電など再生可能エネルギーの発電設備を保有している場合、単なる電力供給だけでなく、グリーン電力証書も販売することで新たな収入源を得られる。

電力以外の環境付加価値を提供することで収益につながり、かつ再生可能エネルギーの普及にも貢献できる。

グリーン電力証書を活用するデメリット

グリーン電力証書の活用には、次のようなデメリットもある。

● 価格が比較的高い

● 温対法で利用するには別の認証が必要

価格が比較的高い

グリーン電力証書は、J-クレジットや非化石証書と比べて価格が高い。それぞれの目安となる価格は以下のとおり。

● グリーン電力証書...2.0〜4.0円/kWh

● J-クレジット...平均1.4円/kWh

● 非化石証書...最低価格:0.4〜4.0円/kWh

グリーン電力証書の価格を公表している事業者と、見積もりで計算して価格を決める事業者があり、後者は購入量が大きいと価格が安くなる傾向にある。

大口の購入者の一般的な価格は2〜4円/kWhで、電気料金の追加コストとしては高い可能性がある。ただし価格は販売事業者によって違うので、複数の企業に問い合わせてみよう。

温対法で利用するには別の認証が必要

温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)でグリーン電力証書を活用してCO2排出量の削減を報告するには、国による「グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度」という認証を別に受ける必要がある。グリーン電力証書をそのまま使えないので、手間がかかってしまうだろう。

温対法とは、地球温暖化対策を推進するための法律のことである。温室効果ガスを多量に排出する事業者に対し、排出量を算定して国に報告するよう義務付けている。

また「グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度」とは、グリーン電力証書に記載されたCO2排出削減価値を国が認証し、温対法に基づく算定や報告などに活用できるようにする制度のこと。

温対法による義務や罰則は以下の記事で詳しく解説しているので、合わせて参考にしてみてほしい。

グリーン電力証書の購入方法

続いて、グリーン電力証書の購入方法を5つのステップで解説する。

● STEP1.グリーン電力証書の使用目的を明らかにする

● STEP2.発行事業者を選ぶ

● STEP3.見積もりを取る

● STEP4.グリーン電力証書を購入する

● STEP5.グリーン電力証書の公表

STEP1.グリーン電力証書の使用目的を明らかにする

まずはグリーン電力証書の使用目的を明らかにしよう。

RE100やCDP、SBTなどの気候変動にまつわる活動報告で利用するなど、社内で目的を検討し、共有することが大切である。

活動内容に応じて調達先や必要な発行量(kWh)が変わってくるので、確認しておこう。

STEP2.発行事業者を選ぶ

次に、発行事業者を選定しよう。発行事業者は、一般財団法人日本品質保証機構が認めた発行事業者のなかから選ぶ必要がある。

発行事業者によって、発電方法の種類や販売単位・価格、発電所エリアなど、サービス内容が異なる。そのため、各事業所の特徴を把握して、自社の使用目的に合った事業所を選ぶことが大切となる。

発行事業者の一覧

2024年4月1日時点において、グリーン電力証書の発行事業者は40事業者となる。発行事業者の一覧は以下のとおり。

| ● 日本自然エネルギー株式会社 ● 特定非営利活動法人 太陽光発電所ネットワーク ● サミットエナジー株式会社 ● エネサーブ株式会社 ● 株式会社ライジングコーポレーション ● 松山市 ● 前田道路株式会社 ● ディーアイシージャパン株式会社 ● 株式会社エネット ● やまがたグリーンパワー株式会社 ● 株式会社九電工 ● テス・エンジニアリング株式会社 ● 鹿島建設株式会社 環境本部 ● ナビ・コミュニティ販売株式会社 ● ENEOS Power株式会社 ● 国際航業株式会社 ● 三峰川電力株式会社 ● 株式会社JM ● ブルードットグリーン株式会社 ● イーゲート株式会社 ● イーレックス株式会社 ● 株式会社エナーバンク ● 株式会社VPP Japan ● デジタルグリッド株式会社 ● 大阪ガス株式会社 ● 株式会社エナリス ● 株式会社グリーンサービス ● JE Wind株式会社 ● 株式会社大林組 ● 八千代エンジニヤリング株式会社 ● スマートエコエナジー株式会社 ● 株式会社JTBコミュニケーションデザイン ● クリーンエネルギー研究所合同会社 ● 株式会社GAクリスタル ● 株式会社FPS ● 株式会社タケエイ ● ヒューリックプロパティソリューション株式会社 ● スマートソーラー株式会社 ● 株式会社グリーングロース ● エレビスタ株式会社 |

参考:一般財団法人日本品質保証機構|証書発行事業者(申請者)一覧

なお、認定されたグリーン電力発電設備は以下より確認できる。

参考:一般財団法人日本品質保証機構|グリーン電力発電設備認定一覧(2024年3月31現在)

STEP3.見積もりを取る

発行事業者から見積もりを取り、価格を把握しよう。事業者によって価格帯や標準工期などが異なるので、事前確認が必要となる。

一般的に、グリーン電力証書の価格は以下の計算式で求められるので活用しよう。

| グリーン電力証書価格 =使用予想電力量(kWh)×グリーン電力使用割合(%)×単価(円/kWh)+証書発行手数料+消費税 |

STEP4.グリーン電力証書を購入する

発行事業者と契約し購入すると、取り決めた電力量が記載されたグリーン電力証書が発行される。

証書そのものや証書のロゴなどをオンラインで取得できる場合もあり、自社のホームページや会社案内資料などに添付するなど、環境活動のPRとして利用できる。

STEP5.グリーン電力証書の取得を公表する

グリーン電力証書の取得を社外に公表する際、適切な表現が求められる。

一般財団法人日本品質保証機構による「表現等に関するグリーン電力証書所有者用ガイドライン」を参考に、グリーン電力価値の誇大表現や誤解を招く表現を避けるようにしよう。

まとめ

企業はグリーン電力証書の購入を通じて、従来の電力に環境価値を付加することができる。これにより、再生可能エネルギーを利用していて、地球環境保護に取り組んでいる企業であると、社会的に評価されるだろう。

グリーン電力証書の購入以外にも、企業が再生可能エネルギーを調達する方法はある。

太陽光発電システムの導入や、施設に発電設備を設置して発電した電気を電力として提供するPPA事業などの方法も合わせて取り組んでいこう。

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年