インフラの種類とは?5大インフラを維持管理する上での課題・最新技術も【一覧表あり】

目次

- ▼1. インフラとは?〜生活や企業活動を支える社会資本〜

- ▼2. 【一覧表あり】インフラの代表的な種類

- ・社会インフラ(5大インフラ:電気・水道・ガス・通信・交通)

- ・生活インフラ・業務インフラ

- ▼3. 社会インフラ(5大インフラ)の維持・更新例

- ・電気インフラ

- ・水道インフラ

- ・ガスインフラ

- ・通信インフラ

- ・交通インフラ

- ▼4. インフラの維持に関する課題

- ・設備の老朽化が深刻化している

- ・技術系職員数の減少や高齢化が進んでいる

- ・自治体で財源(土木費)が減少している

- ▼5. インフラの維持を支える技術革新・DX

- ・i-Constructionの取り組みにおけるBIM/CIMの導入

- ・AIによるインフラ設備の劣化診断

- ・ウェアラブルデバイスによる遠隔作業支援

- ・ドローンによるインフラ設備点検

- ・クラウドサービスを活用したインフラ設備の遠隔監視

- ・センサーで自然災害の状況をリアルタイムで検知

- ▼6. まとめ

私たちの暮らしや経済活動は、電気・水道・ガス・通信・交通といったインフラによって支えられている。インフラを維持管理することで、生活の利便性が高まり、地域の経済活動が長期的に活発化する「ストック効果」が期待できる。

本記事では、代表的なインフラの種類やそれぞれの役割、維持・更新の具体例、インフラ維持にまつわる課題、それに対する技術革新とDXによる解決策についても紹介する。

インフラとは?〜生活や企業活動を支える社会資本〜

インフラとは「インフラストラクチャー(infrastructure)」の略称で、人々の生活や企業活動を支える社会資本のことである。その範囲には、道路、港湾、鉄道、公園、上下水道、通信施設、エネルギー供給施設など、公共的な役割を担う施設が主に含まれる。

インフラ設備には、広義と狭義の2つの意味合いが存在する。広義においては、公共施設に加え、教育や医療、社会福祉といった社会サービスを市民に提供するための設備が含まれる場合もある。

一方、狭義には、人々の生活に不可欠な3大インフラ(電気・ガス・水道)を「生活インフラ」として区分する考え方が一般的である。また、企業や自治体などで構築されたネットワークを「社内インフラ」と呼ぶなど、用途に応じて細分化されるケースもみられる。

【一覧表あり】インフラの代表的な種類

インフラの代表的な種類として、生活や企業活動を行う上で欠かせない「電気・水道・ガス・通信・交通」の5大インフラがあげられる。人々の暮らしを支える基盤として、この5大インフラは長年にわたり維持・更新されてきた。

近年では、従来の5大インフラに加えて、「生活インフラ・業務インフラ」とも呼ばれる新たな種類のインフラも注目されている。具体的には、デジタル技術の進展に伴い登場した「ITインフラ」や、自然環境と調和した施設を指す「グリーンインフラ」などが含まれる。

ここでは、各種類のインフラについて概要を解説する。

| 種類 | 概要 | |

| 社会インフラ(5大インフラ) | 電気 | 発電所、変電所、送電設備、配電設備など。 |

| 水道 | 浄水場、給水所、排水管、ポンプ場など。 | |

| ガス | LPガス(液化石油ガス)備蓄基地、LPガス充填所、輸入基地、ガス導管、ガスメーター、ガス機器など。 | |

| 通信 | モバイル基地局、光通信網、局内設備など。 | |

| 交通 | 道路、高速道路、港湾、空港、鉄道、バスなど。 | |

| 生活インフラ・業務インフラ | ITインフラ | 事業の継続性や顧客サービスの安定運用を支える、パソコンやサーバー、OS、ネットワーク機器、業務アプリケーション、クラウドサービスなど。 |

| グリーンインフラ | 自然環境の特性を活用したインフラ。自然環境と調和したオフィス空間、水質浄化の機能を備えた交差点の一角にある庭園、屋上菜園施設など。 | |

社会インフラ(5大インフラ:電気・水道・ガス・通信・交通)

まずは、電気・水道・ガス・通信・交通で構成される社会インフラ(5大インフラ)について解説する。

電気

電気インフラとは、発電所や変電所、送電設備、配電設備など、電気を安定的に供給するための基盤である。日本では電力網が全国的に整備されており、各地の発電所から電力が送電されている。

電気は、家庭での生活はもちろん、製造業をはじめとするさまざまな産業の発展に欠かせないエネルギーである。電気がなければ人々の生活や経済活動は極めて困難になり、日本の競争力は衰えていたと考えられる。

また、近年では、化石燃料と比べて環境負荷の低減につながる再生可能エネルギーへの移行が加速している。再生可能エネルギーについて詳しくは、以下の記事もチェックしてみてほしい。

関連リンク

再生可能エネルギーとは?種類やメリット・デメリット、導入方法を紹介

水道

水道インフラは、家庭や学校、企業、工場、医療機関など、社会のあらゆる場所で水を安定供給する基盤である。具体的には、浄水場や給水所、排水管、ポンプ場などが含まれる。

日本における水道普及率は98.2%に達しており、ほとんどの場所で安全な水が利用できる。水質基準項目も厳格に定められているため、水道水をそのまま飲用できる世界でも数少ない国として知られている。

しかし現在、水道管の老朽化が深刻な社会課題となっている。更新時期を迎えている水道管が多く見られ、破裂や損傷による断水リスクが懸念されている。

水道インフラについて詳しくは、以下の記事もチェックしてみてほしい。

ガス

ガスも重要なインフラの一つで、LPガス(液化石油ガス)備蓄基地、LPガス充填所、輸入基地、ガス導管、ガスメーター、ガス機器などが含まれる。

従来、ガスは照明として主に利用されていた。しかし、ガスの製造技術が進化し、安価になり産業でも使われるようになり、経済の発展に寄与してきた経緯がある。

ガスにもさまざまな種類があり、日本では天然ガスが主に使われている。都市ガスの主原料は液化天然ガス(LNG)で、不純物をほとんど含有しないクリーンなエネルギーとして知られている。

通信

通信インフラとは、屋外での通信を可能にするモバイル基地局、大容量データを高速で送る光通信網、ネットワーク上のデータを処理する局内設備など、現代の通信サービスを支える基盤となっている。

企業がデジタル化やDX(デジタルトランスフォーメーション)を進める上で、通信インフラの整備は重要となる。詳しくは、以下の記事をチェックしてみてほしい。

関連リンク

通信インフラとは?ITインフラとの違いや通信環境の整備に役立つ技術を紹介

交通

交通インフラには、道路や高速道路、港湾、空港、鉄道、バスなどが含まれ、生活や企業活動を支える基盤となっている。日本では公共交通システムが発展しており、地下鉄やタクシー、フェリーなども使えて交通の利便性が高い。

交通インフラが整うことで地域間の移動がスムーズになると、観光客の増加や物流の発達など、地域経済の活性化にもつながると期待できる。

生活インフラ・業務インフラ

続いて、生活インフラ・業務インフラに分類される、ITインフラとグリーンインフラについて紹介する。

ITインフラ

ITインフラは、企業の情報システムを構成する基盤である。具体的には、パソコンやサーバー、OS、ネットワーク機器、業務アプリケーション、クラウドサービスなどが含まれる。ITインフラは社内業務の効率化だけでなく、顧客向けのオンラインサービスなどの運用にも欠かせない。

業務の継続性や顧客サービスの安定運用を確保するためにも、安全性を重視して構築することが求められる。

グリーンインフラ

グリーンインフラとは比較的新しい概念であり、社会資本整備や土地利用において、自然環境の特性を活用したインフラを指す。具体例として、自然環境と調和したオフィス空間、水質浄化の機能を備えた交差点の一角にある庭園、屋上菜園施設などが具体例としてあげられる。

近年、グリーンインフラの社会実装に向けて、官民一体となって取り組みが進められている。

社会インフラ(5大インフラ)の維持・更新例

社会資本であるインフラを維持管理することで、人々の生活が便利になるだけでなく、経済活性化にもつながると考えられる。

たとえば、道路を整備した場合、周辺に工場や商業施設などを立地しやすくなり、雇用の創出や経済の循環が促進されるだろう。また、交通アクセスの向上により、観光客が増加することで地域全体の活力も高まると期待できる。

このように、整備された社会資本が適切に機能することで得られる効果は、「ストック効果」と呼ばれている。中長期的に見て、インフラの維持は地域の生産性や生活の向上につながるだろう。

ここでは、5大インフラ(電気・水道・ガス・通信・交通)の維持・更新例について解説する。

電気インフラ

電気インフラの維持管理は、電力の安定供給を維持する上で不可欠である。

具体的には、発電所や変電所における電気設備の定期的な改修・メンテナンス、老朽化した配電線の更新工事、地中に埋設された配電線設備の撤去、送電線設備の工事、再生可能エネルギー発電設備の工事などがあげられる。

水道インフラ

災害時における断水リスクを抑えるためにも、水道インフラのメンテナンスは極めて重要である。具体的には、老朽化した水道管の修繕工事、処理能力の向上、浄化槽設置工事などがあげられる。

水道インフラに関する工事は、地方自治体や水道局が主導で行う公共工事と、各家庭や工場などが実施する民間工事の2種類に分けられる。公共工事の例として、上下水道の更新工事や衛生管理などがある。民間工事では、給水管や排水管のメンテナンス、水漏れ修理工事などが一例としてあげられる。

ガスインフラ

ガスインフラの維持管理においては、地中に敷設されたガス管の点検、ガス漏れ検査、入れ替え工事や延伸工事、備蓄基地における設備修繕・改良などがあげられる。

ガスインフラを維持管理するには、道路や他のインフラ工事でガス管が損傷しないよう巡回立ち会いも必要となる。

また、備蓄基地では、廃棄物の適正処理や無害なガスの排出など、環境負荷の低減に向けた取り組みも求められる。

通信インフラ

通信インフラの構築や維持には、新技術の活用が推奨される。たとえば、高速かつ大容量の通信を可能にする光ファイバーネットワークや、特定の建物内での使用に限定した通信環境の構築が実現するローカル5Gなどの設置工事や運用、保守があげられる。

株式会社ミライト・ワンは、ホテルや宿泊施設、オフィス内に光ファイバーで通信インフラを整備するソリューション「光ファイバーで客室快適化! FTTRで次世代通信」を提供している。これは、1本の光ファイバー内の光信号を分岐させ、各部屋で共有できる仕組み。従来のLANケーブルを使った通信インフラよりも省電力・省スペース化が実現する。

交通インフラ

交通インフラに関する取り組みとして、道路の新設や改良、橋梁の修繕・耐震化、歩行環境の改善、連絡道路の構築、歩道のバリアフリー化などがあげられる。

交通インフラを整えることで、公共交通ネットワークの利便性が高まり、多くの人にとって暮らしやすい街づくりが進むだろう。また、物流網の効率化や地域経済の活性化にもつながると期待できる。

インフラの維持に関する課題

続いて、インフラの維持に関する課題について解説する。

●設備の老朽化が深刻化している

●技術系職員数の減少や高齢化が進んでいる

●自治体で財源(土木費)が減少している

設備の老朽化が深刻化している

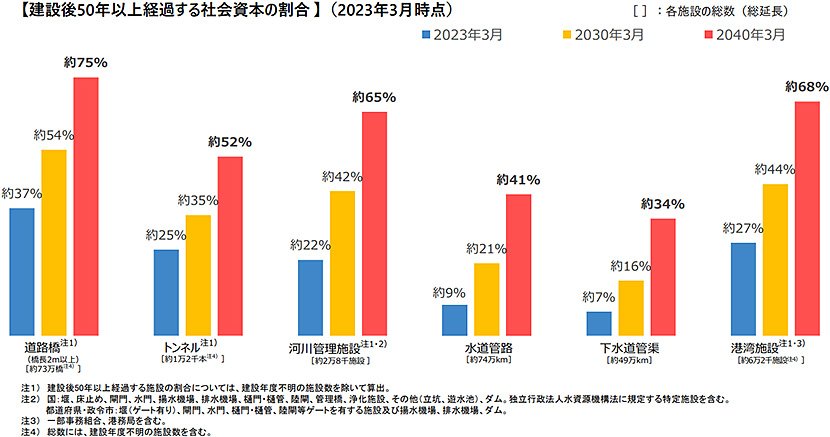

高度成長期以降に構築された社会インフラのうち、道路橋やトンネル、河川管理施設、水道管路、下水道管渠、湾岸施設などは、今後20年で建設後50年以上経過する割合が急速に増加すると見込まれている。

国土交通省のデータによると、2040年に道路橋は約75%が建設から50年以上経過する見通しで、さまざまなインフラの中で最も高い割合となっている。

老朽化したインフラ設備をそのまま使用し続けると、思わぬ事故につながったり、災害時に電気や水道が利用できなくなったりするため、早急な対応が必要といえる。

技術系職員数の減少や高齢化が進んでいる

電気やガス、水道といった生活インフラの多くは自治体が管理しており、その維持や管理業務を担う技術職員の確保も喫緊の課題となっている。近年では、技術職員の減少と高齢化が進み、インフラ設備を維持管理する体制の継続が懸念されている。

国土交通省の資料によれば、2005年から2024年にかけて、全体の職員数は約7%の減少にとどまる一方で、土木部門では13%もの減少が確認されている。このまま人手不足が続くと、インフラ設備の定期的な点検や修繕が実施できず、安全性の確保が困難になる恐れがある。

自治体で財源(土木費)が減少している

インフラの維持や更新には安定的な財源の確保が欠かせないが、自治体では土木費と呼ばれる財源不足が懸念されている。土木費とは、街路、公園、下水道等の整備、区画整理等に必要となる財源のこと。地域の生活基盤を維持するために必要な予算と考えられている。

しかし、市町村の土木費は長期的に見て減少傾向にある。ピーク時である1993年の11.5兆から2011年には半減し、2021年には約6.5兆まで縮小している。とくに小規模の自治体では、公共施設としての役割を担うインフラにかける財源が不足しており、地域住民の生活環境に影響を及ぼす可能性がある。

インフラの維持を支える技術革新・DX

インフラの維持においては、設備の老朽化に加え、人手不足や予算の制約など、さまざまな課題がある。

このような状況を改善する手段として、i-Constructionの取り組みや、AI、ウェアラブルデバイスなど、最新技術の導入によるDX(デジタルトランスフォーメーション)が注目されている。

新技術を活用することで、点検・診断業務などの効率化や省人化、長期的なコスト最適化が進むだろう。さらに、作業員の安全確保や、工事現場の働き方改革まで期待できる。

ここでは、インフラの維持を支える主な技術を紹介する。

●i-Constructionの取り組みにおけるBIM/CIMの導入

●AIによるインフラ設備の劣化診断

●ウェアラブルデバイスによる遠隔作業支援

●ドローンによるインフラ設備点検

●クラウドサービスを活用したインフラ設備の遠隔監視

●センサーで自然災害の状況をリアルタイムで検知

i-Constructionの取り組みにおけるBIM/CIMの導入

国土交通省は、ICTの全面的な採用による「ICT土工」を建設現場に取り入れ、建設生産システム全体の生産性向上を図る「i-Construction」を推進している。

i-Constructionでは、3次元データを用いた建設生産・管理システムを実現するBIM/CIMを導入している。それぞれの意味は、以下の通り。

| 種類 | 概要 |

| BIM(Building Information Modeling) | 3次元の建物のデジタルモデルに、コストや施工情報などのデータを追加し、計画・調査・設計・施工・維持管理の各段階で、関係者間で情報活用を行う手法。 |

| CIM(Construction Information Modeling) | 計画・調査・設計・施工・維持管理の各段階で3次元モデルを連携させ、関係者間で情報を共有することにより、一連の建設生産システムの効率化・高度化を図る手法。 |

最新のICTを活用しながら、建設生産の計画から維持管理までの各段階において関係者とデータを共有することで、ミスや単純作業の軽減や安全性向上、工程短縮など、さまざまな効果が期待できる。

AIによるインフラ設備の劣化診断

水道インフラの重要な設備である水道管の劣化状況について、AIが診断する技術を活用することで、更新計画を効率的に策定できる。

これは、既存の水道管に関するデータと環境データベースを活用し、水道管の劣化状態や漏水リスクをAIが予測する技術。株式会社ミライト・ワンの「水道管劣化予測・影響度評価・更新計画策定ソリューション」では、劣化予測に加えて水道管の重要度も考慮することで、漏水発生時のビジネスリスクをマップ上に可視化する。水道事業体が保有するデータが少なくても、配管データや漏水履歴からも精度の高い予測を実現する。

詳しくは、以下のリンクもぜひチェックしてみてほしい。

ウェアラブルデバイスによる遠隔作業支援

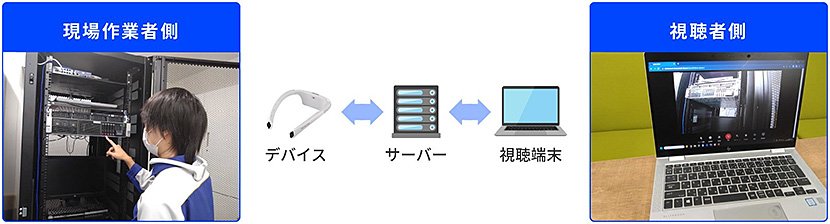

作業員の負担軽減や業務効率化を促進する取り組みとして、ウェアラブルデバイスによる遠隔作業支援があげられる。

ウェアラブルデバイスとは、ヘルメットや作業服、首などに装着し、インフラ設備の作業員と事務所にいる担当者がコミュニケーションを図ることのできる装置のこと。その他にも、作業者の心拍数や転倒情報などをセンサーが計測し、安全性を確認するために用いられるなど、さまざまな種類のウェアラブルデバイスがある。

株式会社ミライト・ワンは、「みらいコネクト(遠隔作業支援DX)」を提供している。これは、首掛け型ウェアラブルデバイスを装着して、作業現場と遠隔地の双方向コミュニケーションをサポートするサービス。搭載カメラで現場を映し出し、視聴者側は画面を見ながら遠隔地から指示が可能になる。

現場の作業者はハンズフリーで音声に従って対応でき、目の前の作業に集中できる点が特長である。

詳しくは、以下のリンクもぜひチェックしてみてほしい。

ドローンによるインフラ設備点検

インフラ設備の維持管理において、老朽化による損傷の発見が重要となる。しかし、高所や足場のない設備での作業員による点検作業は危険が伴う。そこで、ドローンを用いたインフラ設備点検が実施されている。

ドローンに搭載された高精度カメラによる空撮によって、橋梁やダム、発電設備など、従来は立ち入ることが難しかった設備の点検作業を、効率的かつ安全に実施することが可能になる。

株式会社ミライト・ワンは、「ドローンフライトソリューション」を提供している。これは、センサーやズームカメラ、赤外線カメラなどが搭載されたドローンを、インフラや建物の壁面などを点検するサービス。

専門スキルや実績のある当社のパイロットがフライトを行い、さまざまな撮影ニーズに対応している。詳しくは、以下のリンクもチェックしてみてほしい。

クラウドサービスを活用したインフラ設備の遠隔監視

クラウドサービスを活用することでインフラ設備を遠隔監視することが可能となる。これにより、作業員が現地を巡回する必要性が減少し、業務効率化や省人化につながる。

株式会社ミライト・ワンは、「クラウド防犯カメラ・録画サービス「Safie」」を提供している。これは、インターネット接続されたカメラをインフラ設備に設置することで、スマートフォンやパソコンを使ってどこからでも映像を確認が可能になるサービス。

過去の録画はクラウド上に保管されるため、録画機器を用意する必要がない。従来のように同じ建物内に設置した監視用モニターで確認する必要がなくなり、場所を問わず現場の映像を見られるようになる。

また、工業用水の検針業務を効率化できる「水道スマートメーター遠隔監視システム」も展開している。これは、水道メーターなどに設置したベンダーフリーの計器盤が流量を計測し、遠隔からでも検針可能となるシステム。本システムはクラウド化されているため、初期費用を抑えて導入ができる。

詳しくは、以下のリンクもチェックしてみてほしい。

クラウド防犯カメラ・録画サービス「Safie」

「水道スマートメーター遠隔監視システム」をクラウド化、水道事業体向けに提供開始 ~

工業用水の運用維持管理を効率化

水道スマートメーター遠隔監視システム

センサーで自然災害の状況をリアルタイムで検知

インフラを安定運用するためには、自然災害の発生状況を迅速に把握することが不可欠である。その手段として、センサーを用いて災害の様子をリアルタイムで検知し、担当者へ知らせる技術が用いられている。

株式会社ミライト・ワンは、通信ユニットとセンサーによって道路冠水や内水氾濫をリアルタイムで検知する「MaBeeeML冠水センサシステム(管理コンソール付)」の導入支援を行っている。冠水発生時には担当者へリアルタイムでメール通知を行うため、迅速な対応につながる点が特長。

さらに、地図上に冠水状態を管理画面に表示し、インターネット接続環境があればどこからでも確認できる。

詳しくは、以下のリンクもチェックしてみてほしい。

まとめ

インフラは、人々の生活や企業活動を支える基盤であり、安定運用のためには継続的な維持管理が欠かせない。老朽化や人材不足、予算の制約といった課題に対応するには、最新技術を用いることが重要となる。

株式会社ミライト・ワンは、人々が安全・安心に暮らせる街づくりを実現するために、AIやウェアラブルデバイス、クラウドサービス、センサーなどを用いた、インフラ維持管理のためのソリューションを提供している。詳しくは、以下のリンクをぜひチェックしてみてほしい。

水道管劣化予測・影響度評価・更新計画策定ソリューション

みらいコネクト(遠隔作業支援DX)

ドローンフライトソリューション

クラウド防犯カメラ・録画サービス「Safie」

水道スマートメーター遠隔監視システム

MaBeeeML冠水センサシステム(管理コンソール付)

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年