カーボンニュートラル燃料とは?種類から製造方法、メリット・デメリットまで徹底解説

カーボンニュートラル燃料とは、燃料の製造や使用などライフサイクルにおいて、大気中のCO2濃度を増加させないエネルギーのことを指す。2050年カーボンニュートラルの実現に貢献する代替エネルギーとして、注目されている。本記事では、カーボンニュートラル燃料の概要や種類、活用例、製造方法、メリット・デメリットなど、基礎知識をわかりやすく解説する。

カーボンニュートラル燃料とは

カーボンニュートラル燃料とは、製造や使用工程において、大気中のCO2濃度を増加させない燃料のことである。

そもそもカーボンニュートラルとは、CO2をはじめとする温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすることを指す。排出量を減らすよう努力しつつ、どうしても排出してしまう温室効果ガスと同等の量を吸収または除去することで、差し引きゼロを目指す。

カーボンニュートラル燃料の使用時に排出されるCO2は、もともと大気中にあるCO2で、利用してもCO2の濃度を実質的に増やすわけではない。日本を含め世界各国や地域は「2050年カーボンニュートラル」の実現を目指しており、カーボンニュートラル燃料の活用は目標達成に寄与すると考えられる。

日本政府がカーボンニュートラル燃料を次世代のエネルギーとして導入拡大に取り組むだけでなく、自動車業界や石油業界、航空業界などさまざまな産業においても、カーボンニュートラル燃料の普及に向けた施策が検討されはじめている。

関連リンク

カーボンニュートラルとは?日本や世界の動向、取り組みの具体例も紹介

カーボンニュートラルの実現を目指す企業の取り組みや具体例を紹介

カーボンニュートラル燃料の種類【活用例も】

ここでは、以下のカーボンニュートラル燃料の種類と、それぞれの活用例を紹介する。

● 合成燃料・e-fuel

● バイオ燃料

● SAF

● 水素

合成燃料・e-fuel

合成燃料とは、CO2と水素を合成して製造される人工的な液体燃料のこと。発電所や工場などから排出されたCO2を再利用していることから、カーボンフリーな脱炭素燃料と考えられている。

水素の製造方法には、化石燃料を使って作る方法と、再生可能エネルギーを使って作る方法があり、後者の再生可能エネルギー由来の水素(グリーン水素)は、e-fuel(イーフューエル)と呼ばれている。

一般的に、e-fuelはグリーン水素と大気中から直接回収したCO2から作られた合成燃料のことを指す。e-fuelは化石燃料と同じ液体であるため、製造や物流などに既存のインフラが活用でき、他の次世代燃料と比べて導入コストを抑えられる。

e-fuelは、経済産業省が2021年6月に公表した「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」において、2030年までに大規模で高効率な技術開発を集中的に行い、2040年までに商用化するという目標が掲げられた。

また、e-fuelは、ガソリンや灯油、軽油などの代替となり、既存のガソリン車のエンジンにそのまま用いることが可能な場合もある。トラックなどの商用車は電動化のハードルが高いといわれているが、燃料にe-fuelを使うことで、カーボンニュートラルの取り組みに参画できるだろう。

バイオ燃料

バイオ燃料とは、光合成によってCO2を吸収する植物などのバイオマス(生物資源)を原料とする燃料のこと。バイオマスを燃焼するときもCO2は発生するが、植物はCO2を吸収してバイオマスを再生産する。排出量はゼロとなり大気中のCO2濃度が増加することはないため、カーボンニュートラル燃料の一つとして考えられている。

バイオ燃料の種類として、バイオエタノール、バイオディーゼル、バイオガス(メタンガス)の主に3つが挙げられる。それぞれの製造方法は、以下のとおり。

| 種類 | 製造方法 |

| バイオエタノール | サトウキビやトウモロコシなどの農作物や、木材などのセルロースなどを発酵させて製造する |

| バイオディーゼル | 大豆油や菜種油を含む廃食用油などの植物性油脂をメチルエステル化(アルコールと酸による化学反応)させて製造する |

| バイオガス(メタンガス) | 生ゴミや動物の排泄物などを発酵して製造する |

バイオ燃料は、上記の合成燃料・e-fuelと同様、ガソリン車のエンジンに使うことが可能となる。2024年5月、出光興産株式会社、ENEOS株式会社、トヨタ自動車株式会社、三菱重工業株式会社は、合成燃料・e-fuelとバイオ燃料の普及に向けた検討を開始したと発表。カーボンニュートラル社会を実現するために、地球環境に優しいエネルギーの早期導入を目指している。

参考:出光興産、ENEOS、トヨタ自動車、三菱重工業、自動車向けカーボンニュートラル燃料の導入と普及に向けた検討を開始|TOYOTA

SAF

SAF(サフ)は「Sustainable Aviation Fuel」の略で、「持続可能な航空燃料」と訳すことができる。

SAFは、上記のバイオマス由来の原料など、植物由来の廃食用油を主に使って製造される。大気中のCO2を吸収した植物などを使用することで、燃焼によってCO2を排出した場合でも、植物がCO2を吸収してバイオマスを再生産する限り、大気中のCO2濃度は増えないという考えから、カーボンニュートラル燃料の一種とされている。

国土交通省の資料によると、日本のCO2総排出量のうち、運輸部門は18.5%、国内航空は約5%を占める。航空機における輸送単位あたりのCO2排出量は多く、航空旅行に罪悪感を抱くことを表す「フライトシェイム(飛び恥)」という言葉が海外では使われるほどである。

そこで、航空分野でカーボンニュートラルを推進するための1つの手法として、持続可能な航空燃料であるSAFの導入が各国で促進されている。特に、国際航空分野ではカーボンオフセットの義務化が進められており、早急な対応が必要である。国内でSAFの安定供給ができなければ、日本発着の国際線ネットワークが損なわれる恐れがあるとして、SAFの安定確保が喫緊の課題となっている。

水素

現在、水素も新たなエネルギーとして注目されている。合成燃料の原料として使われるだけでなく、水素は燃料電池のエネルギー源としても利用できる。前述のように、再生可能エネルギーを用いて作られた水素は「グリーン水素」と呼ばれ、製造時にCO2を排出しない点が大きな特長である。

株式会社ミライト・ワンでは、2023年9月に福島県にあるグループ会社のTTK鹿島営業所において、「水素燃料電池発電所」の試運転を開始した。大容量・長期保存が可能な水素を活用し、太陽光発電の余剰電力を最大限に蓄えることによって、BCP対策を実施することが狙いとなっている。

また、株式会社ミライト・ワンは、小型の燃料電池(水素FC)向け水素サプライチェーン実証事業にも取り組んでいる。これは、水素を効率的に小分けして、ドローンや燃料電池アシスト自転車など、水素を動力源とするマイクロモビリティで活用する仕組みである。実際、2023年には近畿電機株式会社と共同開発した「水素燃料電池ドローン」に水素を使用し、試験飛行に成功している。

詳細は、以下のリンクもぜひチェックしてみてほしい。

関連リンク

水素燃料電池発電所(福島県南相馬市)の開所式

小型の燃料電池(水素FC)向け水素サプライチェーン

2023年5月 9日 「水素燃料電池ドローン」の開発および試験飛行に成功

カーボンニュートラル燃料の製造方法

ここでは、e-fuelを例にあげて、カーボンニュートラル燃料の製造方法を紹介する。

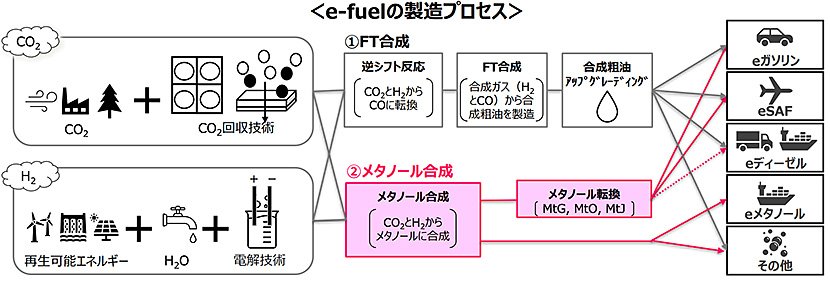

e-fuelの製造方法として、FT合成とメタノール合成の2つが主に使われている。FT(フィッシャー・トロプシュ)合成は、ディーゼル油や重油など、比較的比重がある重質油の製造を得意とする。一方のメタノール合成は、ガソリンのような軽質油の製造に向いている。

それぞれの製造プロセスをまとめた図は、以下のとおり。

FT合成では、CO2とH2(水素)からCO(一酸化炭素)に転換させ、H2と組み合わせることでFT合成を行う。その後、残油を分解するなどして付加価値の高い製品にするアップグレーディング手法によって、e-fuelとして仕上げる。

メタノール合成では、CO2とH2からメタノールを製造し、転換させることでガソリンやディーゼルで使用できる燃料を製造する手法である。

カーボンニュートラル燃料のメリット3つ

続いて、企業がカーボンニュートラル燃料を導入する3つのメリットを紹介する。

● 2050年カーボンニュートラルの実現に寄与する

● e-fuelは既存のインフラを活用できる

● 石油燃料と同等のエネルギー密度がある

①2050年カーボンニュートラルの実現に寄与する

カーボンニュートラル燃料の活用によって脱炭素化が進み、CO2排出量削減につながって「2050年カーボンニュートラルの実現」に寄与すると考えられる。目標を達成するには官民が連携して取り組む必要があり、国内外で合成燃料に関するさまざまな動向が見られる。

例えば、自動車業界では、前述の出光興産株式会社、ENEOS株式会社、トヨタ自動車株式会社、三菱重工業株式会社の4社だけでなく、株式会社SUBARU、トヨタ自動車株式会社、マツダ株式会社の3社も、多様なカーボンニュートラル燃料に対応するエンジン開発を宣言した。

海外では、2024年4月に開催されたG7交通大臣会合において、カーボンニュートラル燃料の導入促進を好意的に受け止め、十分な供給へ向けた投資の重要性が認識されている。

カーボンニュートラルの実現に向けて、化石燃料の代替となる新エネルギーの導入促進は、日本だけでなく国際的な潮流になっているといえるだろう。

参考:

合成燃料に関する国内・国際動向について|資源エネルギー庁

SUBARU、トヨタ、マツダ、カーボンニュートラル実現に向け、電動化時代の新たなエンジン開発を「三社三様」で宣言|SUBARU

②e-fuelは既存のインフラを活用できる

液体燃料であるe-fuelは、既存のインフラを活用できる点もメリットの一つ。例えば、流通時に必要となる貯蔵タンクやパイプライン、ガソリンスタンドなど、既存インフラを活用することで、サプライチェーンの構築が比較的容易といえる。

また、自動車や船舶、航空機のエンジンを変更することなく利用できるため、e-fuelの活用は脱炭素社会へ向けてスピードを速められるだろう。

③石油燃料と同等のエネルギー密度がある

カーボンニュートラル燃料である合成燃料が注目されている理由として、化石燃料と同等の高いエネルギー密度を有している点があげられる。エネルギー密度とは、体積または重量単位あたりのエネルギー量のこと。エネルギー量が多く、密度が高くなるほど、コストパフォーマンスが高い燃料として評価される。

化石燃料がこれまで使われてきた理由は、エネルギー密度が他の燃料よりも高いためである。しかし、カーボンニュートラル燃料も化石燃料と同等のエネルギー密度を有することから、代替エネルギーとして普及が期待されている。

カーボンニュートラル燃料のデメリット・実用化における課題3つ

カーボンニュートラル燃料には多くのメリットがある一方、いくつかのデメリットも残る。ここでは、カーボンニュートラル燃料のデメリット・課題を紹介する。

● 価格が高い

● 原料の確保が難しい

● 大気中のCO2を直接回収するDAC技術の普及が進んでいない

①価格が高い

カーボンニュートラル燃料は、製造コストに課題があり高額になりやすい傾向である。例えば、合成燃料の製造コストには約300円〜約700円/Lかかると試算されている。以下で、製造方法別のコストを見てみよう。

● 海外で製造して輸入する製造方法の場合...約300円/L

● 原料調達から製造まで国内で行う製造方法の場合...約700円/L

● 水素を輸入して国内で製造する製造方法の場合...約350円/L

2024年11月時点において、レギューラーガソリンの販売価格は全国平均で167.3円/Lであることと比較すると、製造コストに約300円〜約700円/Lかかる合成燃料は、高額であるといえる。

社会実装を実現するには低コスト化が必要で、高効率で製造できるよう改善が求められている。

②原料の確保が難しい

カーボンニュートラル燃料を作るために必要な、原料の確保が難しい点も課題としてあげられる。

例えば、バイオマスや都市ゴミ由来などの原料を使用するSAFの必要量は、2050年時点で2,300万KLと見込まれている。しかし、原料の確保が困難であることから、安定供給を実現するにはCO2と水素を使った「合成燃料SAF」の生産が必要と考えられている。

③大気中のCO2を直接回収するDAC技術の普及が進んでいない

大気中のCO2を直接回収するDAC技術の普及はいまだ進んでいない。DAC(Direct Air Capture)は「直接空気回収技術」と訳され、大気中のCO2を削減できる技術として注目を集めている。

合成燃料を作るときに必要となるCO2として、工場などから排出されたCO2の利用だけでなく、大気から直接CO2を分離し、回収するDAC技術の将来的な活用も検討されている。これは、すでに排出されたCO2を直接回収して固定化するネガティブエミッション技術の一つである。

国内外で研究は進んでいるものの、DACのエネルギーコストは高く、実用化が進んでいないのが現状である。技術実証や商用化を加速するために、政府も事業環境整備を進めている。

まとめ

カーボンニュートラル燃料は、製造から使用までのライフサイクルにおいて大気中のCO2濃度を増加させない、環境に配慮した次世代の燃料である。主な種類として、CO2と水素から製造される合成燃料・e-fuel、植物由来のバイオ燃料、航空機向けSAF、水素などが挙げられる。

カーボンニュートラル燃料は既存のインフラが活用でき、化石燃料と同等のエネルギー密度を持つ一方、製造コストの高さや原料不足など、実用化に向けた課題が残る。

カーボンニュートラル燃料の一種として水素もあり、合成燃料の製造原料としてだけでなく、燃料電池のエネルギー源としても注目されている。

株式会社ミライト・ワンでは、カーボンニュートラルを実現する上で重要となる水素社会の構築に向けて、小型の燃料電池(水素FC)向け水素サプライチェーンを推進している。従来のガソリンエンジンを代替する技術で、非常用電源やマイクロモビリティの電源として活用できるようになる。詳細は以下のサイトをチェックしてみてほしい。

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年