物流業界のカーボンニュートラルに向けた6つの取り組み【事例あり】

目次

- ▼1. はじめに:カーボンニュートラルとは

- ・サプライチェーン全体での取り組みが重要

- ▼2. 物流業界におけるCO2排出量と削減目標

- ▼3. 物流業界のカーボンニュートラル実現に向けた6つの取り組み

- ・①モーダルシフトの推進

- ・②自動車の電動化

- ・③物流倉庫の屋根に太陽光発電設備を設置

- ・④ゼロエミッション船の開発

- ・⑤持続可能な航空燃料(SAF)の導入

- ・⑥水素燃料電池鉄道車両の開発

- ▼4. 物流業界のカーボンニュートラル実現に向けた事例

- ・電気小型トラック「eCanter」を導入|三菱ふそうトラック・バス株式会社

- ・物流倉庫の屋根に設置した太陽光発電設備による電気を自己託送|株式会社ソルコム

- ・水素燃料電池搭載ゼロエミッション船の運航実証に成功|日本財団

- ・鉄道アセット活用による水素利活用計画|JR西日本グループ

- ▼5. まとめ

温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させるカーボンニュートラルの実現に向けて、各産業界でさまざまな取り組みが進められている。しかし、物流業界は他の産業と比較してCO2削減のペースが鈍い傾向である。

本記事では、カーボンニュートラルの概要や物流業界におけるCO2排出量と削減目標、取り組み、事例について詳しく解説する。

はじめに:カーボンニュートラルとは

カーボンニュートラルとは、CO2をはじめとする温室効果ガスの排出量を可能な限り削減し、削減できなかった分については植林などによる吸収や除去によって実質ゼロにすることを意味する。

2020年、日本政府は2050年までにカーボンニュートラルを目指すと宣言した。加えて、2030年には温室効果ガスを2013年と比べて46%削減するという野心的な目標を日本政府は掲げている。目標達成に向け、官民一体となりサプライチェーン全体で取り組みを進めることが重要となる。

サプライチェーン全体での取り組みが重要

各業界や企業がカーボンニュートラルの実現に向けて活動を進めるうえで、自社から排出される温室効果ガスの量だけでなく、サプライチェーン全体からの排出量も考慮する必要がある。

具体的には、原材料の調達から輸送、製造、販売、廃棄までを含む、サプライチェーンの上流から下流のすべての工程が対象となる。サプライチェーン全体における排出量は、以下のように3つのスコープに分けられる。

スコープ1〜3の概要は、以下のとおり。

● スコープ1:事業者が直接排出する温室効果ガス

● スコープ2:他社から購入したエネルギー(電力、熱・蒸気)の使用による間接排出

● スコープ3:スコープ1、2以外のサプライチェーンにおける間接排出

サプライチェーン排出量とは、スコープ1〜3までの排出量を合計したものを指す。企業にとって、自社の事業活動による直接排出(スコープ1)と電力使用による間接排出(スコープ2)はもちろん、とくにスコープ3の物流分野における取り組みも社内で検討することで、カーボンニュートラルの実現に近づくだろう。

物流業界におけるCO2排出量と削減目標

続いて、物流業界におけるCO2排出量と削減目標を見てみよう。

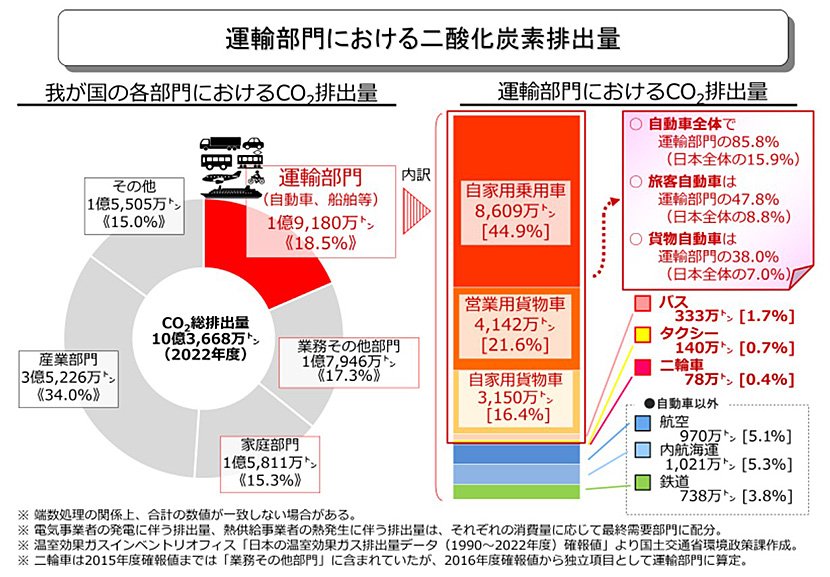

2024年に国土交通省が公表した、2022年の「運輸部門における二酸化炭素排出量」は、1億9,180万トンだった。これは、日本の各部門におけるCO2総排出量10億3,668万トンに対し、18.5%を占めている。

また、運輸部門における自動車が排出する割合は85.8%で、旅客自動車は運輸部門の47.8%、貨物自動車は38.0%であると公表された。物流業界でカーボンニュートラルを実現するには、自動車から排出されるCO2を削減する取り組みが必須といえるだろう。

日本政府は、運輸部門において2030年のCO2排出量を2013年度比で35%削減するという目標を掲げた。物流業界のCO2排出量は減少傾向であるが、他の部門よりは削減のペースが鈍い傾向が見られる。

そこで、物流業界でもカーボンニュートラルを実現するために、次章で紹介するような取り組みが進められている。

物流業界のカーボンニュートラル実現に向けた6つの取り組み

ここでは、物流業界における、カーボンニュートラルの実現に向けた6つの取り組みを紹介する。

1.モーダルシフトの推進

2.自動車の電動化

3.倉庫の屋根に太陽光発電設備を設置

4.ゼロエミッション船の開発

5.持続可能な航空燃料(SAF)の導入

6.水素燃料電池鉄道車両の開発

①モーダルシフトの推進

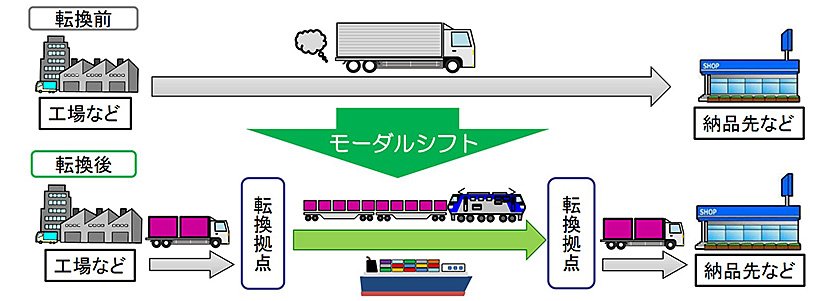

モーダルシフトとは、トラックなどの自動車による貨物輸送を、CO2排出量が比較的少ない鉄道や船舶による輸送へ切り替えることを意味する。

たとえば1トンの貨物を1km運ぶ場合、鉄道のCO2排出量はトラックの約1/11、船舶は約1/5との試算がある。運輸部門における自動車が排出する割合は8割以上であることからも、鉄道や船舶へ輸送手段を切り替える「モーダルシフト」は有効だと考えられる。

②自動車の電動化

自動車の電動化も、運輸部門のCO2排出量削減に貢献すると考えられる。

具体的には、「次世代自動車」と呼ばれる電気自動車(EV)の普及に向けて、政府は施策を進めている。具体的な政府目標は、以下のとおり。

| 自動車の電動化に関する政府目標 | |

| 乗用車 | ・2035年までに、電動車100%を新車として販売 (※EV、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド自動車を含む) |

| 大型トラック・バス(8トン超) | ・2020年代に5,000台の電動車を導入 ・2030年までに、2040年代の普及目標を設定 |

| 小型トラック・バス(8トン超) | ・2030年までに、20〜30%の電動車を新車として販売 ・2040年までに、新車販売で電動車と脱炭素燃料対応車の合計が100% |

電動自動車には、EV(電気自動車)、PHV(プラグインハイブリッド自動車)、FCV(燃料電池自動車)、HV(ハイブリッド自動車)の主に4種類がある。以下の表で、それぞれの概要を見てみよう。

| 電動自動車の種類 | 概要 |

| EV(電気自動車) | 車に搭載された大容量バッテリーを充電し、ガソリンは使用せず電気で走行する自動車 |

| PHV(プラグインハイブリッド自動車) | ・ガソリンエンジンと電動モーターを併用して走行する自動車 ・十分な充電量がある場合には電気のみで走行し、少なくなるとガソリンエンジンに切り替える |

| FCV(燃料電池自動車) | ・水素と酸素の化学反応によって作られる電気を使用して走行する自動車 ・ガソリンは使用せず水素で走行する「水素自動車」は、FCVの一種 |

| HV(ハイブリッド自動車) | ・ガソリンエンジンと電動モーターを併用して走行する自動車 ・走行状況に応じて、ガソリンエンジンと電動モーターの2つの動力源を制御し、燃費を向上させる |

電動自動車のなかでも注目されている種類の一つとして、「水素自動車」が挙げられる。これは、水素を燃料としてモーターを動かす仕組みの自動車で、走行時にCO2ではなく水を排出するため環境負荷が小さい。水素自動車は「究極のエコカー」とも呼ばれ、次世代の自動車として期待されている。

また、EVの普及には充電インフラの整備も欠かせない。株式会社ミライト・ワンは、EV充電スタンドのエンジニアリング&サービスソリューションを提供している。これまで全国で約4,000基ものEV充電器を設置した豊富な施工実績があり、提案から構築・保守までトータルで提供している。詳しくは、以下のサイトも見てみてほしい。

③物流倉庫の屋根に太陽光発電設備を設置

サプライチェーンにおける要の存在ともいえる物流倉庫でも、カーボンニュートラルのための取り組みが必要となる。取り組みの一つとして、物流倉庫の屋根に太陽光発電設備を設置する方法がある。

太陽光によって作られた電気は再生可能エネルギーの一つで、化石燃料とは異なり、製造時にCO2を排出しない。スペースを有効活用しながら自社発電したエネルギーを自社で消費することで、脱炭素経営に役立つだろう。

株式会社ミライト・ワンは、太陽光発電システムのエンジニアリング&サービスを提供している。豊富な構築実績を有しており、全国均一の高水準な施工品質で倉庫の屋根に太陽光発電システムを設置する。構築だけでなく、導入の提案から設計、保守までをトータルで実施しているため、すべての工程を一社で完結できる。詳しくは、以下のサイトも参考にしてほしい。

④ゼロエミッション船の開発

CO2排出量の割合が比較的大きい自動車分野だけでなく、船舶分野でも脱炭素化が進められている。船舶分野での目標は以下のとおり。

● 2030年までに、内航海運分野におけるCO2排出量を181万トン削減(2013年度比)

● 2050年までに、国際海運において温室効果ガス排出ゼロを目指す

達成に向けて、水素やアンモニアなどを燃料とするゼロエミッション船の技術開発と普及促進が行われている。アンモニアを使った船は2026年より、水素燃料船は2027年より実証運行がスタートする予定で、これには日本の海事産業の国際競争力を高める狙いも含まれている。

⑤持続可能な航空燃料(SAF)の導入

航空分野では、SAF(サフ:Sustainable Aviation Fuel)と呼ばれる航空燃料の導入が促進されている。

SAFはバイオマス由来の原料や、植物由来の廃食用油などが製造に使われている。大気中のCO2を吸収した植物由来の原料が使用されていることから、製造時などに燃焼してCO2が排出されても、大気中のCO2濃度は実質的に増加しない。そのため、環境に優しいカーボンニュートラル燃料として注目されている。

航空分野における、SAFやカーボンニュートラルにまつわる目標は以下のとおり。

● 2030年の国内航空会社による燃料使用量の10%をSAFへ置き換える

● 国際航空において、2050年までのカーボンニュートラル実現を目指す

SAFをはじめとするカーボンニュートラル燃料について、以下の記事で詳しく解説している。あわせてぜひ見てみてほしい。

関連リンク

カーボンニュートラル燃料とは?種類から製造方法、メリット・デメリットまで徹底解説

⑥水素燃料電池鉄道車両の開発

鉄道分野では、水素燃料を活用した車両の開発が進められている。実際、JR東日本で水素燃料電池を用いたハイブリッド車両の実証実験が行われた。その他、バイオディーゼル燃料の導入や駅などの鉄道アセット(施設)への再生可能エネルギー導入など、さまざまな取り組みが実施されている。

鉄道分野における、カーボンニュートラルにまつわる目標は以下のとおり。

● 2030年代には、鉄道分野のCO2排出量を2013年度比(1,177万トン)で46%削減することを目指す

運輸部門において鉄道分野のCO2排出量は比較的少ないが、取り組みを通して運輸部門全体のカーボンニュートラル実現を加速することができるだろう。

物流業界のカーボンニュートラル実現に向けた事例

続いて、物流業界のカーボンニュートラル実現に向けた事例を紹介する。

● 電気小型トラック「eCanter」を導入|三菱ふそうトラック・バス株式会社

● 物流倉庫の屋根に設置した太陽光発電設備による電気を自己託送|株式会社ソルコム

● 水素燃料電池搭載ゼロエミッション船の運行実証に成功|日本財団

● 鉄道アセット活用による水素利活用計画|JR西日本グループ

電気小型トラック「eCanter」を導入|三菱ふそうトラック・バス株式会社

三菱ふそうトラック・バス株式会社は、2039年までにすべての新型車両を、走行時にCO2を排出しないカーボンニュートラル車へ移行するビジョンを掲げている。これは「FUSO eモビリティ ソリューションズ」と呼ばれ、CO2を排出しない電気小型トラック「eCanter」をはじめとする環境負荷の少ないEVの普及に向けた活動を実施している。

株式会社ミライト・ワンは、「FUSO eモビリティ ソリューションズ」の施工パートナーとして、EVの充電器・充電器設置サービスを提供している。主にeCanterを導入する顧客の事業所に、EVトラック向けの充電器を設置する役割を果たす。詳しくは以下のサイトで解説しているので、あわせてぜひ参考にしてほしい。

関連リンク

三菱ふそうトラック・バス「FUSO eモビリティ ソリューションズ」の 「充電器・充電器設置サービス」で協業

物流倉庫の屋根に設置した太陽光発電設備による電気を自己託送|株式会社ソルコム

株式会社ソルコムは、物流倉庫の屋根に太陽光発電設備を設置し、離れた場所にあるソルコム広島支店ビルへ発電した電力を供給する「自己託送」の実証運用を株式会社ミライト・ワンの支援により実施している。実証運用での自己託送による送電量は、ソルコム広島支店における消費電力量の約3割を想定している。

太陽光発電の自己託送とは、自社が維持・運営する敷地外の発電設備で作った電気を、一般送配電事業者の設備を介して、自社が所有する別の拠点へ送電する仕組みのことを指す。自己託送によって、別の場所にある拠点でも自社発電した電気を使えるようになり、CO2排出量だけでなく電気料金の削減も期待できる。

自己託送については、以下のリンクもぜひ参考にしてみてほしい。

関連リンク

太陽光発電の自己託送とは?仕組みや要件からメリット・デメリットまで徹底解説

再生可能エネルギーの導入推進に向けた「自己託送」の実証運用をミライト・ワン グループで開始

水素燃料電池搭載ゼロエミッション船の運航実証に成功|日本財団

日本財団は、「ゼロエミッション船プロジェクト」の一環として、水素燃料電池を搭載した「ゼロエミッション船」の運航実証に成功している。

ゼロエミッション船とは、CO2を排出しない船のこと。日本が保有する高いレベルの水素技術やエンジン技術などが活用されたゼロエミッション船の運航は、カーボンニュートラルの実現を推進すると期待されている。

実証実験では、20トン以上の船舶としては国内初となる、水素燃料電池船「HANARIA(ハナリア)」が、小倉港から白島沖洋上風力発電施設間の往復約30kmを運航した。

関連リンク

世界初、水素燃料電池を搭載した洋上風力発電施設の作業船、運航実証に成功

鉄道アセット活用による水素利活用計画|JR西日本グループ

JR西日本グループは、「JR西日本グループ ゼロカーボン2050」と呼ばれる環境長期目標を掲げ、2050年のカーボンニュートラル実現を目指し、以下の3つの領域で取り組みを推進している。

● 新技術による鉄道の環境イノベーション

● 地域との連携による脱炭素社会実装への貢献

● 省エネルギーのさらなる推進

具体的には、総合水素ステーションを駅などの鉄道アセット(施設)に設置し、燃料電池列車やバス、乗用車などへ水素供給を行う水素利活用計画を策定している。また、三菱電機株式会社およびトヨタ自動車株式会社と協力して燃料電池車両開発の検討や、2025年以降の実装に向けて次世代バイオディーゼル燃料を使った走行の実証実験も行っている。

参考:鉄道アセット活用による水素利活用計画・次世代バイオディーゼル燃料その後をご紹介| - JRW Innovation platform

まとめ

物流業界におけるカーボンニュートラルの実現に向けて、モーダルシフトの推進、自動車の電動化、太陽光発電設備の導入など、さまざまな取り組みが進められている。脱炭素化を推進するには、企業単独での対策だけでなく、サプライチェーン全体を視野に入れた活動を実施する必要があるだろう。

株式会社ミライト・ワンは、太陽光発電設備やEV充電スタンドの導入支援サービスを提供している。長年培ったエンジニアリング技術や豊富な実績をもとに、提案や構築、保守までトータルで支援している。

さらに、小型水素容器向けの充填システムや水素燃料ドローンの開発など、小型燃料電池(水素FC)向けの水素サプライチェーンの構築の推進にも取り組んでいる。それぞれ、詳しくは以下のサイトも参考にしてみてほしい。

太陽光発電システムのエンジニアリング&サービス

EV充電スタンドのエンジニアリング&サービスソリューション

小型の燃料電池(水素FC)向け水素サプライチェーン

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年