脱炭素とカーボンニュートラルの違いは?関連用語や取り組みも徹底解説

カーボンニュートラルや脱炭素という言葉を、ニュースやビジネスなどの場面で目にする機会が増えている。しかし、「具体的にどういう意味なのか」「両者の違いは何か」といった疑問を持つ企業担当者もいるかもしれない。

本記事では、カーボンニュートラルと脱炭素の基本的な概念や違い、関連用語、企業における具体的な取り組みまで、わかりやすく解説する。ぜひ参考にしてみてほしい。

はじめに:カーボンニュートラルとは?

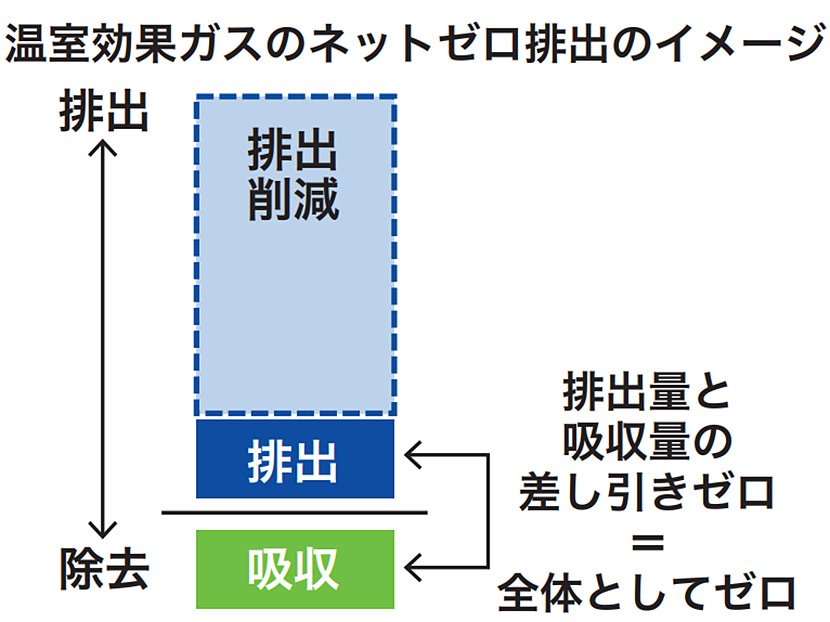

カーボンニュートラルとは、CO2(二酸化炭素)やメタン、一酸化二窒素などを含む温室効果ガスの排出を、全体としてゼロにすることを意味する。2020年、日本政府は2050年までにカーボンニュートラルを実現すると宣言した。

「排出を全体としてゼロにする」とは、温室効果ガスの排出量から森林などによる吸収量や除去した分を差し引き、合計がゼロとなることを指す。これは、「ネットゼロ」や「実質ゼロ」とも呼ばれている。

カーボンニュートラルを実現するには、温室効果ガスの総量を削減することが重要となる。各企業は、温室効果ガスの排出量を減らすために、可能な限り努力することが求められるが、分野によっては排出量をゼロにすることは困難なものもあるだろう。

そこで、削減が難しい排出量分の埋め合わせのために、吸収や除去を行う方法も採用されている。具体的には植林によって大気中のCO2を削減したり、岩石を粉砕することにより風化を促進させCO2を吸収したりする技術(風化促進)などが挙げられる。

CO2が注目されている理由

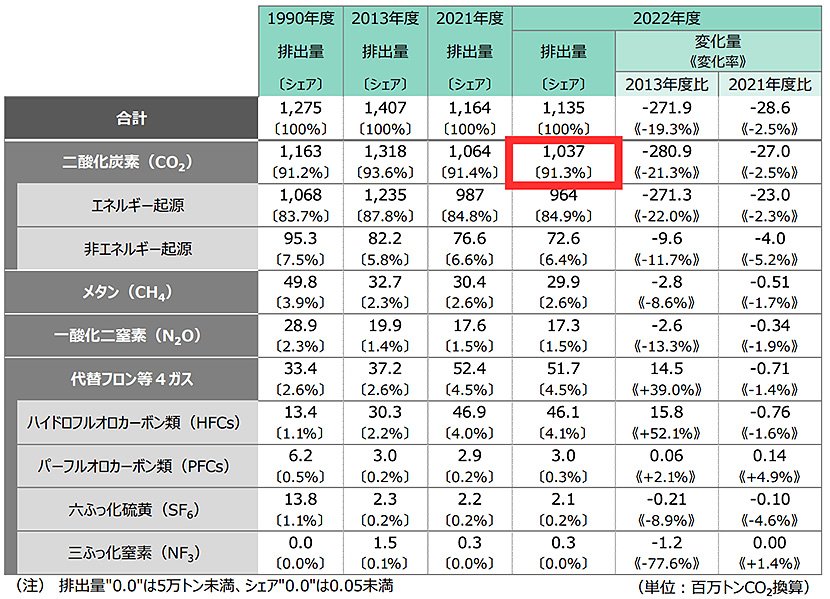

CO2が特に注目されている理由として、温室効果ガスの中で最も排出量が多い点が挙げられる。温室効果ガスは、大気中で太陽の熱をとどめることで、地球温暖化をもたらすとされている。

2024年に公表された環境省と国立環境研究所の資料によると、2022年におけるCO2排出量は10億3,700万トンとなり、日本の温室効果ガス排出量の91.3%を占めていることがわかった。

産業革命以降、化石燃料の使用によって人々の生活は便利になったが、CO2排出量が急増してしまった。実際、大気中のCO2濃度は、産業革命前の約280ppmから、2023年には419.3ppmと約1.5倍増えている。

CO2をはじめとする温室効果ガスが必要以上に増えると、地球の温暖化が進み、海面水位の上昇や、気候変動による豪雨と洪水増加などの災害発生リスクが懸念される。

また、CO2の排出には「エネルギー起源」と「非エネルギー起源」の2つがあり、それぞれの意味は以下のとおり。

| 種類 | 意味 |

| エネルギー起源 | 燃料の燃焼や、供給された電気や熱の使用に伴い排出されるCO2 |

| 非エネルギー起源 | 工業プロセス(製造工程)における化学反応や廃棄物の処理などに伴い発生されるCO2 |

2022年の上記データを見ると、エネルギー起源が温室効果ガス全体の84.9%を占めている。そこで、最近では発電時にCO2を排出しない、太陽光や風力などの再生可能エネルギーへの転換が求められている。

関連リンク

カーボンニュートラルの実現を目指す企業の取り組みや具体例を紹介

再生可能エネルギーとは?種類やメリット・デメリット、導入方法を紹介

脱炭素とカーボンニュートラルの違い

脱炭素はCO2排出量そのものをできる限り減らすことを目指す概念で、アプローチ方法として化石燃料の使用に頼らないエネルギー構造への移行などが中心となる。

カーボンニュートラルは、排出される温室効果ガスの量を、吸収・除去する量と相殺し実質的にゼロにすることを目指す概念である。アプローチとして、上述した脱炭素の取り組みだけでなく、森林などのCO2吸収源の保全・再生なども含まれる。

脱炭素は「CO2排出量を実質的にゼロにすること」と定義され、カーボンニュートラルとその点では同義である。

ただし、脱炭素とカーボンニュートラルという単語について、環境省などによる定義に明確な違いはないが、その言葉の使われ方をみると、以下の2つの違いが読み取れる。

<脱炭素とカーボンニュートラルの違い>

|

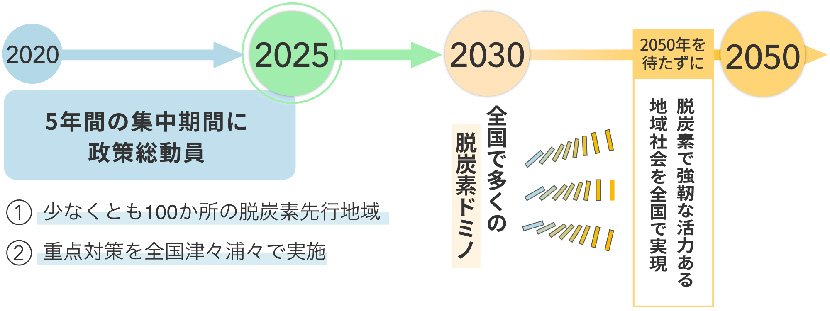

たとえば、環境省の「脱炭素ポータル」によればカーボンニュートラルは「温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること」となっている。そのための取り組みの一つが「地域脱炭素ロードマップ」である。地方自治体や民間企業・金融機関が一丸となって温室効果ガスの削減に取り組み、2030年に少なくとも100か所の「脱炭素先行地域」をつくる。

このように、脱炭素は温室効果ガスを削減するための政策や、取り組みを指す際に使用されることが多い。

ただし、上述した通り目指すところは同じであるため、文脈によっては脱炭素とカーボンニュートラルはほとんど同じ意味合いで使われる。

脱炭素経営とは

近年、「脱炭素経営」という言葉をビジネスシーンなどで聞いたことがある方もいるだろう。環境省の定義によると、脱炭素経営とは、気候変動対策(≒脱炭素)の視点を織り込んだ企業経営を意味する。

地球温暖化によって、台風や洪水、森林火災などの影響が起こり得る現代において、気候変動への対策は経営上の重要課題と捉え、各企業は積極的に取り組むことが求められている。

また、この経営手法は、環境への配慮だけでなく、企業価値の向上にもつながると考えられている。たとえば、企業のイメージアップや、業務効率の改善によるエネルギーコスト削減などのメリットが得られるだろう。

脱炭素経営について、進め方や事例も含めて以下の記事で詳しく解説している。ぜひチェックしてみてほしい。

カーボンニュートラルや脱炭素と一緒に知っておきたい関連用語

続いて、カーボンニュートラルや脱炭素とあわせて知っておきたい関連用語を紹介する。

● ゼロカーボン

● カーボンオフセット

● カーボンプライシング

● 低炭素化

● 脱炭素ドミノ

それぞれ、詳しく見ていこう。

ゼロカーボン

ゼロカーボンとは、温室効果ガスの排出量を全体でゼロにすることで、カーボンニュートラルと同義語と考えられている。

自治体では、カーボンニュートラルよりもゼロカーボンが用いられている。たとえば、さまざまな自治体が「ゼロカーボンシティ」を宣言し、2050年までにCO2排出量を実質ゼロにする目標を掲げている。2024年12月27日時点では、1,127もの自治体が環境省によりゼロカーボンシティとして認められている。

カーボンオフセット

カーボンオフセットとは、自社で削減しきれない温室効果ガス排出量を、植林によるCO2の吸収活動や、第三者が実施した削減量をクレジットとして購入する活動などによって、埋め合わせ(オフセット)することを指す。

国内では環境省、経済産業省、農林水産省が運営する「J-クレジット制度」によって、カーボンオフセットが実施されている。これは、省エネ・再エネ設備の導入や森林管理等による温室効果ガスの排出削減・吸収量をJ-クレジットとして認証し、企業が購入することで、カーボンニュートラルの達成に向けて活用できる制度である。

カーボンプライシング

カーボンプライシングとは、企業が排出するCO2に価格をつけることで、排出者の行動を変化させるために導入する政策手法である。「炭素税」や「排出量取引」などが、カーボンプライシングの例として挙げられる。

- ● 炭素税...企業が燃料や電気を使用して排出したCO2に対して課税すること

- ● 排出量取引...企業ごとに決めた排出量の上限を超過する企業と、下回る企業との間でCO2排出量を取引すること

国内では、「成長志向型カーボンプライシング構想」が進められている。これは、化石エネルギーからクリーンエネルギー中心に展開する「GX(グリーントランスフォーメーション)」を実現するための政策の一つである。GXを実現するために、先行投資支援を組み合わせて経済成長を促す仕組みが議論されている。

低炭素化

低炭素化とは、CO2排出量を減らすことを指しており、脱炭素化への通過点ともいえる。

従来、「脱炭素化は到達できない目標」という認識があり、主に低炭素化社会の実現に向けたシナリオが検討されていた。しかし、2015年の気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)で採択された「パリ協定」をきっかけに、低炭素化から脱炭素化へと向かいはじめた経緯がある。

パリ協定における脱炭素化にむけた目標

パリ協定とは、地球温暖化対策のために、世界各国が協力して温室効果ガスの削減や気候変動への対応を進めることを目的とした、国際的な枠組みのことである。

パリ協定では、次のような世界共通の長期目標が掲げられた。

<パリ協定による長期目標>

引用:今さら聞けない「パリ協定」 ~何が決まったのか?私たちは何をすべきか?~|資源エネルギー庁 |

低炭素化の取り組みでは気候変動を止められず、気温上昇を2℃より低く抑えられないと考えられ、パリ協定以降、脱炭素が世界的に推進されるようになった背景が見られる。

脱炭素ドミノ

脱炭素ドミノとは、政府の地域脱炭素ロードマップで示された考えで、重点対策を行うことで先行地域に脱炭素のモデルケースをつくり、ドミノ倒しのように全国展開していくことを指す。

2030年までに少なくとも100ヶ所のモデルケースを創出し、2050年より前に脱炭素化社会を実現させる目標を掲げている。

企業による脱炭素・カーボンニュートラル実現に向けた取り組み方法

ここからは、企業による脱炭素・カーボンニュートラル実現に向けた取り組み方を紹介する。

● 自社のCO2排出量を把握する

● 再生可能エネルギーを導入する

● 建物をZEB化する

● 次世代の自動車を導入する

自社のCO2排出量を把握する

オフィス内で行う省エネ対策も、CO2削減に貢献する。そこで、効果的な省エネを実現するために、自社のCO2排出量を把握するところから始めよう。

政府は、企業に対して省エネルギー診断の実施を推奨している。この診断では、専門家が企業を訪問し、空調設備、照明設備、ボイラー・給湯器などの電気・ガス使用設備を詳しく調査する。その結果に基づき、不要な照明の消灯や人感センサーの設置、より効率の良い機器への更新など、具体的な改善提案が行われる。

普段から建物内のエネルギーや設備機器を管理して省エネ化を実現するには、マイクログリッドシステムの導入も一つの方法として挙げられる。株式会社ミライト・ワンは、「スマートマイクログリッドシステム」によってエネルギーを統合管理し、企業が目指す脱炭素化の実現に向け、さまざまなソリューションを提案している。詳しくは、以下のサイトを参考にしてみてほしい。

再生可能エネルギーを導入する

利用時にCO2を排出しない、再生可能エネルギーを導入する方法も検討してみよう。再生可能エネルギー(Renewable Energy)とは、太陽光や風力、地熱など、自然界に存在するエネルギーのことを指す。再生可能エネルギーの代表的な種類と特徴は、以下のとおり。

● 太陽光発電:太陽が当たるスペースを活用して発電できる

● 風力発電:風によって日中だけでなく夜も発電できる

● バイオマス発電:生物起源の有機物を燃焼またはガス化させて発電する

● 水力発電:河川などで水車を回転させて発電する

● 地熱発電:地中の熱水による蒸気でタービンを回転させて発電する

再生可能エネルギーのなかで、日本では太陽光発電の導入率が最も高い。株式会社ミライト・ワンでは、太陽光発電システムの導入の提案から設計、調達、構築、保守までトータルでサポートしている。詳しくは、以下のサイトをチェックしてみてほしい。

関連リンク

再生可能エネルギーとは?種類やメリット・デメリット、導入方法を紹介

建物をZEB化する

ZEB(ゼブ)化に向けて取り組むことで、建物の脱炭素化を図ることも重要となる。ZEB(Net Zero Energy Building)とは、省エネや創エネを通じて、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指す非住宅建築物のこと。

一般的に、建築物は一度建てると50年以上残るといわれている。計画段階からZEB化を進めなければ、長期間にわたり建物からCO2を排出してしまうことになるだろう。

具体的には、以下のようなパッシブ技術とアクティブ技術を用いて、屋上に太陽光発電システムを設置したり、室内に高効率の照明や給湯器などを利用したりする。

| 名称 | 概要 | 例 |

| パッシブ技術 | エネルギーを極力必要としない技術 | ・高断熱化 ・日射遮蔽 ・自然換気 ・昼光利用 |

| アクティブ技術 | エネルギーを無駄なく上手に使う技術 | ・太陽光利用 ・高効率空調 ・高効率換気 ・高効率照明 ・高効率給湯 ・高効率昇降機 |

また、ZEBには主に4つの種類があり、それぞれ定義が異なる。詳細については、以下の記事をぜひチェックしてみてほしい。

関連リンク

ZEB(ゼブ)とは?種類ごとの定義、メリットと注意点などをわかりやすく解説

なお、株式会社ミライト・ワンは、ZEB実現に向けた相談窓口を有し、ZEB導入のコンサルティングから設計・建設などを行う企業として、ZEBプランナー認証を取得している。建物のZEB化実現に向けて、計画から登録申請までサポートしている。詳細は以下のサイトを参考にしてほしい。

次世代の自動車を導入する

社用車として、CO2排出量を抑えられる電気自動車や水素自動車など、次世代の自動車の活用も検討してみよう。ガソリンではなく、電気や水素で動く自動車は走行中にCO2が発生せず、環境負荷を低減できるだろう。

株式会社ミライト・ワンは、電気自動車の充電インフラ構築に必要なエンジニアリング技術を提供している。また、小型の水素燃料電池を供給する水素サプライチェーン事業の実証実験も行っている。詳細は以下のサイトをチェックしてみてほしい。

まとめ

2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、企業の積極的な取り組みが重要になっている。具体的には、CO2排出量の把握や再生可能エネルギーの導入、建物のZEB化、次世代自動車の活用などの方法が考えられる。

カーボンニュートラルに向けて取り組むことで、気候変動対策になるだけでなく、企業イメージの向上やコスト削減などにもつながるだろう。

株式会社ミライト・ワンは、建物のエネルギーを統合管理するシステムや太陽光発電システムの導入、建物自体を省エネ・創エネ化する事業を展開している。また、電気自動車の普及に役立つEV充電スタンドの技術提供や、水素燃料電池のサプライチェーン構築に向けた実証実験なども行っている。詳しくは、以下のリンクを参考にしてほしい。

スマートマイクログリッドシステム

太陽光発電システムのエンジニアリング&サービス

ZEB・スマートビルソリューション

EV充電スタンドのエンジニアリング&サービスソリューション

小型の燃料電池(水素FC)向け水素サプライチェーン

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年