スマートシティで地域が抱える問題点や課題を解決

目次

- ▼1. スマートシティの基礎知識

- ▼2. スマートシティで解決できる「地域・地方の課題」の8つのカテゴリー

- ・ 交通・モビリティ

- 【事例】東京の大丸有地区の「Oh MY MAP!」

- ・ 防災

- 【事例】栃木県で防災対策にローカル5GとAI、災害ダッシュボードを活用

- ・ 行政

- 【事例】大阪府阪南市の「行政手続オンライン化サービス」

- ・ 観光

- 【事例】IoTやAIを活用した広島の「ストレスフリー観光」

- ・ 健康・医療

- 【事例】手術支援ロボット「hinotori サージカルロボットシステム」

- ・ 環境・エネルギー

- 【事例①】埼玉県入間市でEVシェアリングを導入

- 【事例②】大阪府交野市でEV充電インフラを公共施設に設置

- 【事例③】ゴルフ場にEV充電インフラを設置

- ・ セキュリティ・見守り

- 【事例】加古川市のAIカメラと見守りタグ

- ・ 物流

- 【事例】伊那市でドローン配送の実証実験

- 【事例】秩父市内でドローン配送の実証実験

- ▼3. セキュリティに配慮したスマートシティ実現の課題

- ・ 政府や自治体など「推進主体」の課題

- データ連携と保護

- デジタルギャップの拡大

- ・ サービス提供者の課題

- ・ 都市OSの課題

- ・ アセットの課題

- ・ 全ステークホルダー共通の課題

- ▼4. まとめ

スマートシティでは、ICTなど最新技術を用いて地域課題を解消し、持続可能な街づくりを実現できる。スマートシティで解決できる地域課題は多岐にわたるが、具体的には、交通渋滞、防災、行政、街の安全、物流の効率化などがあげられる。メリットの多いスマートシティだが、推進する上で課題も残る。

この記事では、スマートシティの概念、解決できる地域課題、最新技術、事例、メリットやセキュリティ上の課題について解説する。

スマートシティの基礎知識

スマートシティとは、AIやIoTなどの最先端技術を活用して経済活動を促進し、 社会課題を解決する都市や地域のこと である。

スマートシティが注目される背景として、日本だけでなく海外でも都市部の人口集中が進み、エネルギー消費の増加、都市部の環境の悪化や交通渋滞などが懸念されている。

これらの人口集中による課題を解消するため、世界中の都市で、AIやIoTなど高度な技術を活用して、 持続可能な街づくり に取り組んでいる。

また、都市部だけでなく地方でも人と自然が共生できる豊かな街づくりを目指し、スマートシティを推進している。全国規模でスマートシティ化の推進が可能である。

なお、スマートシティの概要については、 スマートシティとは?~概念から取り組みの事例・現状課題までをわかりやすく解説~ も、チェックしてみてほしい。

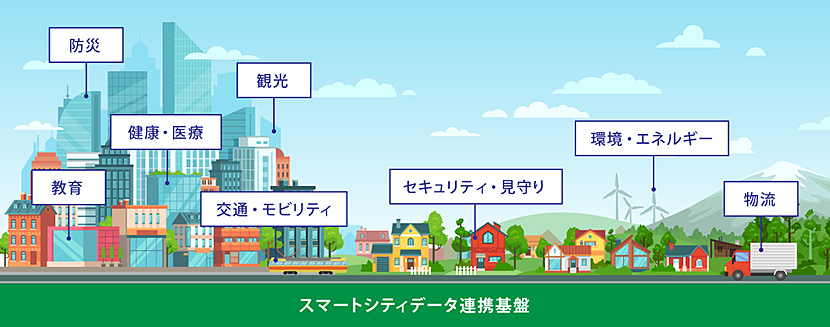

スマートシティで解決できる「地域・地方の課題」の8つのカテゴリー

スマートシティでは、どのような課題を解決できるのだろうか。

ここでは、スマートシティで解決できる地域や地方の課題を 8つのカテゴリー に分けて、 最新技術や事例とともに紹介する。

● 交通・モビリティ

● 防災

● 行政

● 観光

● 健康・医療

● 環境・エネルギー

● セキュリティ・見守り

● 物流

交通・モビリティ

| 課題 | ● 都市部における交通渋滞の恒常化 ● 過疎化が進む地域では公共交通機関の維持が困難 |

| スマートシティで どのように解決する? |

複数の交通手段を最適に組み合わせて、経路の検索から決済まで一括できるサービス「MaaS」の導入 |

狭い路地が多く人口が集中する都市部では、 交通渋滞が恒常化 している。また、過疎化が進む地域では、公共交通機関の維持が難しくなっている。しかし、住民が暮らしていくためには、移動のための公共交通機関の利用が欠かせない。

そこで、「MaaS」をスマートシティに導入し、公共交通機関を有効活用させつつ、利用者の交通移動の利便性の向上を図る取り組みを紹介したい。

MaaS(マース:Mobility as a Service)とは、住民や旅行者の移動ニーズに合わせて、複数の交通手段を最適に組み合わせながら、経路の検索や車両予約、決済が一括でできるサービスだ。

国土交通省は、交通事業者のキャッシュレス化や交通情報のデータ化などを支援し、MaaSの全国的な普及に取り組んでいる。 MaaSの導入で地域全体の交通の利便性が高まる と、観光誘致につながり、地方創生にも貢献できる。

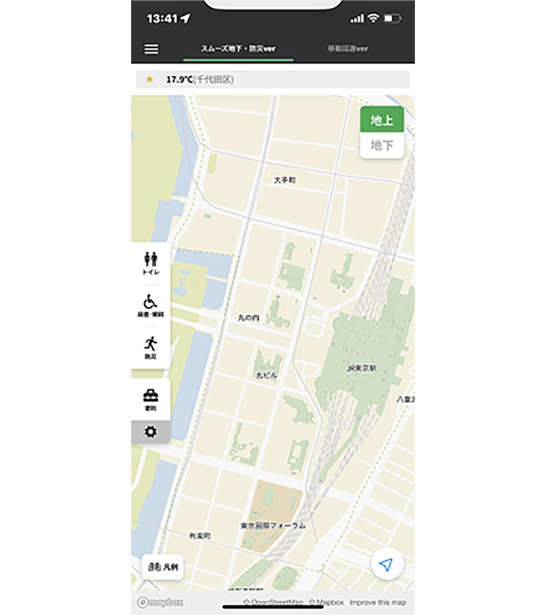

【事例】東京の大丸有地区の「Oh MY MAP!」

スマートシティ化を目指す東京の大丸有地区では、データを活用したさまざまな実証実験を実施している。2021年12月に、エリア内のイベント情報や、モビリティ情報を提供するアプリ「Oh MY MAP!」をリリースした。

同アプリは、 都市OSとMaaSデータの統合基盤を連携することで実現 したもので、東京メトロや丸の内シャトル、自動運転バスなどの交通情報、電動キックボードのポート情報などのモビリティに関する情報を、エリア内の施設やイベント情報とともに掲載した。アプリを使って、 エリア内の回遊性を向上させて、都市活動を促進 することが狙いとなる。

東京の大丸有地区の事例は、 東京都心のビジネスエリアとして、東京大丸有地区がスマートシティ化を推進 でも、詳しく紹介している。

防災

| 課題 | ● 災害情報を地域で共有する仕組みがない ● 迅速な状況確認や避難指示ができない |

| スマートシティで どのように解決する? |

災害ダッシュボードを導入し、災害による被害状況をリアルタイムで可視化 |

地域全体で災害情報をリアルタイムで共有する仕組みがあれば、住民は災害現場の状況を直接見に行かずとも、自治体から避難指示がでていることを把握でき、今いる場所からより安全なルートで迅速な避難が行える。

そこで、自治体が主体となり「災害ダッシュボード」を導入すると、避難指示の判断、減災行動、迅速な復旧に役立つ。災害に関するさまざまな情報を1つの画面上に集約してみられるようにしたものを「災害ダッシュボード」や「防災ダッシュボード」などと呼ぶ。

災害ダッシュボードでは、災害の発生状況をリアルタイムで可視化し、被害予測を確認できるので、迅速な意思決定につながる。

なお、災害ダッシュボード以外にも、防災に関わるさまざまなサービス・システムが展開されている。

株式会社ミライト・ワンは、災害発生による停電時も避難場所まで安全に移動できるように、歩道や学校などに設置できる「 ソーラー充電式LED街路灯(恵みの光) 」を提供。また、防災・減災に向けた対策をサポートする「 防災DXワンストップサービス 」も用意している。

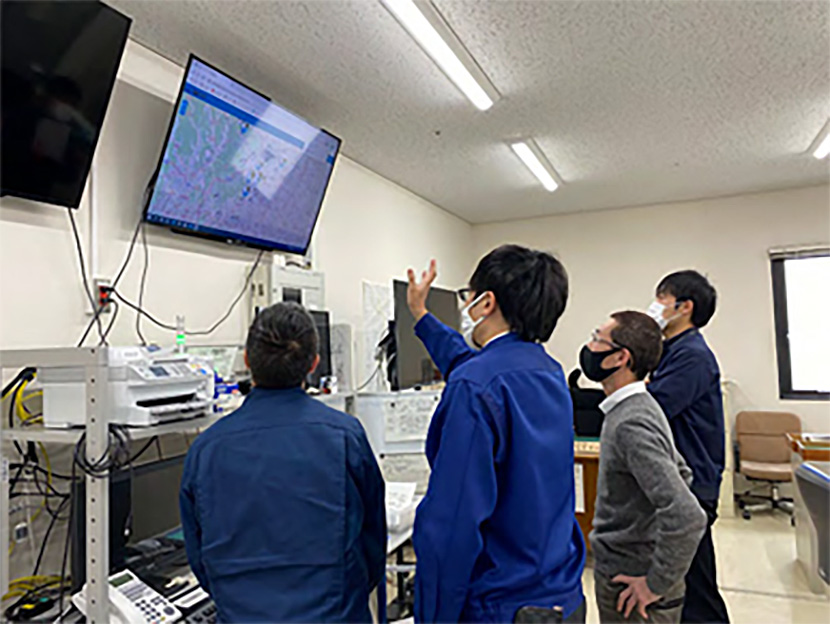

【事例】栃木県で防災対策にローカル5GとAI、災害ダッシュボードを活用

2019年10月の台風の影響で、栃木県は河川の決壊や浸水など大きな被害を受けた。現在、栃木県はローカル5GとAI、ダッシュボードなどの最新技術を組み合わせて、防災に役立てる取り組みをおこなっている。

危機管理室に設置した「防災情報ダッシュボード」

(出典:令和2年度L5G開発実証成果報告書_No14)

従来はノートパソコン2台で画面を切り替えながら状況を確認していたが、情報の見落としや漏れが生じていた。

そこで、 ローカル5Gの無線ネットワーク環境を活用し、河川の映像を伝送してAI分析を行い、ダッシュボードで一元管理する仕組み を採用したもの。

この「災害ダッシュボード」の採用により、河川映像や気象庁のデータなどを集約でき、 避難指示を出すべきかの判断が迅速にできる ようになった。

栃木県の防災対策の事例については、 官民共用で費用を抑えたローカル5Gで、洪水から街をまもる も、チェックしてみてほしい。

行政

| 課題 | ● 住民は開庁時間にあわせて役所に行く必要がある ● 窓口の待ち時間が長い |

| スマートシティで どのように解決する? |

行政手続きのオンライン化 |

住民票の取得などの手続きをするとき、開庁時間内に役所へ行く必要があったり、窓口で待ち時間が発生したりして、住民の満足度が下がってしまうことがある。

そこで、 行政手続きのオンライン化 を進めて、自治体の行政手続きをインターネットで完結できるようになれば、 役所の窓口へ行く必要がなくなり、地域住民の利便性が向上する。

最近では、オンラインで行政手続きを完了するために、本人確認には「マイナンバーカード」を、手数料の支払いは「クレジットカードによるオンライン決済」を導入する自治体もでてきた。

地域住民に提供する行政サービスの仕組みだけでなく、役所そのものの業務フローも含めて、デジタル化を進めると良いだろう。

【事例】大阪府阪南市の「行政手続オンライン化サービス」

大阪府阪南市では、「 スマート申請 」というシステムを導入している。

(出典:内閣府|地域課題を解決するためのスマートシティサービス事例集)

「 スマート申請 」では、スマートフォンでアプリをダウンロードし、マイナンバーカード、電子署名、クレジットカードを使用しながら、 さまざまな行政手続きをアプリ内で完結している。

身分証明書や証明書交付申請などを行うことができ、必要な交付書類は郵送される。

観光

| 課題 | 混雑を回避しながら、観光業を盛り上げたい |

| スマートシティで どのように解決する? |

人流データ分析を使い、AIが混雑状況を可視化してリアルタイムで配信 |

観光地に行くまでの交通が不便で訪問者が少なく、地域の観光業が衰退している。 また、コロナの影響で観光客の小グループ化や、野外アクティビティのニーズの高まりなど、 混雑を避けた観光が求められている。

観光については、 交通・モビリティ で紹介した「MaaS」の導入が解決の糸口となる。

旅行者が混雑を避けつつ快適に観光地を回遊するには、 観光地における人流データ分析が役立つ。 来訪者の属性や滞在時間などを把握し、AIを使って混雑状況をリアルタイムで把握して配信できれば、旅行者はストレスなく観光を楽しめ、店舗や施設でも混雑緩和につながる。

【事例】IoTやAIを活用した広島の「ストレスフリー観光」

厳島神社が有名な広島県の宮島では、観光客増加に伴う 渋滞や待ち時間の増加などにより、観光客と住民の両方にストレスがあった。

そこで、「 ストレスフリー観光 」プロジェクトを実施。

人流データやAI、IoTを駆使して、 混雑状況や人流予測をデジタルサイネージで可視化するシステムを開発した。 さらに、LINEを活用して利用者の端末からも渋滞状況を把握できるようにしたことで、ストレスフリーな観光を推進している。

広島県 宮島の事例については、 未来の観光のカタチを広島県が実現 ~世界遺産や歴史的建造物に最新技術が融合~ でも詳しく紹介している。

健康・医療

| 課題 | ● 情報不足で健康寿命の引き上げが困難 ● 移動手段がなく病院に通えない |

| スマートシティで どのように解決する? |

オンライン診療や遠隔手術ロボットを導入し、医療格差を解消する |

健康づくりや病気の予防に関するインプットの機会がないことで、 住民が自分の健康状態を正しく管理できず、健康寿命の引き上げが難しいという課題がある。 また、過疎地では移動手段が不足しており、医療機関に通院できない点も懸念事項の一つである。

そこで、行政側が住民に対しアプリなどを介して、健康づくりに役立つ情報を提供する。さらには、オンライン診療や遠隔手術ロボットの導入により、 どこからでも医療サービスを提供でき、医療格差の解消 を図る。

高速低遅延な5Gネットワークが普及することで、遠隔手術ロボットの活用地域がひろがり、オンライン診療の安定的な運用も期待されている。

【事例】手術支援ロボット「hinotori サージカルロボットシステム」

2021年4月、神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究センターは、株式会社メディカロイドが開発した国産の手術支援ロボット「 hinotori サージカルロボットシステム 」の実証実験をおこなった。

高精細な手術映像とロボットの制御信号をリアルタイムに伝送 し、遠隔で模擬手術をおこなったもので、外科医療の地域格差の解決に向けて、遠隔手術に注目が集まっている。

hinotori サージカルロボットシステムについては、 5Gとロボットで進化する医療の未来 も、チェックしてみてほしい。

環境・エネルギー

| 課題 | ● 脱炭素社会に向けた取り組み方法がわからない ● 再生可能エネルギーの活用方法がわからない |

| スマートシティで どのように解決する? |

● 電気自動車(EV)を導入する ● 再生可能エネルギーを利用したマイクログリッドを設置し、エネルギーの最適化を図る |

日本政府は、 2050年までにカーボンニュートラルな脱炭素社会を実現するという目標を掲げている。 しかし、「どのような取り組みを行えばいいかわからない」「再生可能エネルギーをどのように活用すればいいか不明」と悩む自治体や企業は少なくないだろう。

脱炭素社会を実現する手法の一つに、 電気自動車(EV)の導入 がある。 電気自動車(EV)を活用することで、CO2排出量の削減に貢献できる。 例えば、自治体で電気自動車(EV)のシェアリングを実施すれば、脱炭素化に向けた取り組みができるだろう。また、電気自動車(EV)の蓄電は災害時のBCP対策にもなる。

さらに、施設内においても、 再生可能エネルギーを利用した「マイクログリッド」設備 を設置し、エネルギーの最適化を図ることで、脱炭素社会に一歩近づく。マイクログリッドは、エリア内で再生可能エネルギーの地産地消ができる送配電の仕組みだ。

再生可能エネルギーを100%活用する施設の事例として、ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社(JRE)が、長野県の太陽光発電所にデータセンター設備を併設したケースがあげられる。再生可能エネルギーによる電力は、モルゲンロット株式会社が提供するGPUクラウドサービスにより、高速演算が必要なレンダリングやAI学習などに活用される。この施設の設計や建設には、株式会社ミライト・ワンが携わった。

参考: GPUベースの産業用コンテナ型データセンターソリューション 「M:MDC(モルゲンロットモバイルデータセンター)」 のサービス開始

【事例①】埼玉県入間市でEVシェアリングを導入

脱炭素化の取り組みに力を入れる埼玉県入間市では、10台の電気自動車を導入して年間で約5.2tのCO2排出量の削減を目指している。

入間市は、屋根など空きスペースを利用して太陽光発電設備を無償で設置する、PPAモデルを採用。EVシェアリングで使用する電力の地産地消を促している。

参考: EVが身近になる体験を提供し、地域一丸となって脱炭素を目指す|自治体通信ONLINE

【事例②】大阪府交野市でEV充電インフラを公共施設に設置

大阪府交野市は、脱炭素社会の実現と電気自動車(EV)の普及を目的に、市民が利用できるEV充電インフラを公共施設に設置することを計画している。 市役所や総合体育施設など、100基の導入を進めている。

参考: ゼロカーボンシティ宣言をした自治体がEV充電インフラを導入|ミライト・ワン

【事例③】ゴルフ場にEV充電インフラを設置

ゴルフ場の利用者にはEVユーザーも多いことを受け、ゴルフ場にEV充電設備が必要とされている。

2023年2月、ゴルフ用品の販売からゴルフ場の予約などの事業を手がける「ゴルフダイジェスト・オンライン」と「エネチェンジ」が、EV用充電器の設置拡大で協業を発表。脱炭素化とSDGsの達成に向けた取り組みで、ゴルフ場の価値向上を図るという。

楽天トラベルとエネチェンジが設置拡大を進める、共同ブランドのEV用充電器のイメージ

(出典:楽天グループのプレスリリースより)

参考: ゴルフ場や宿泊施設でも急速に導入が進むEV充電インフラ|ミライト・ワン

なお、EVを普及させるには、十分な数のEV充電スタンドを設置する必要がある。ミライト・ワンの「 EV充電スタンドのエンジニアリング&サービスソリューション 」では、EV充電スタンドの構築に欠かせないエンジニアリング技術を提供している。

セキュリティ・見守り

| 課題 | 効果的な防犯対策 |

| スマートシティで どのように解決する? |

防犯カメラを街中に設置し、AI技術により危険行為を察知し管理者へ通知する仕組みづくり |

犯罪リスクを低減し安全な街づくりは、スマートシティに必須の要件である。しかし、継続的な防犯のための仕組みづくりがわからず、悩む自治体や企業担当者もいるだろう。

そこで、街中や店舗に設置した 防犯カメラ映像をAIと連携させた防犯対策 は効果的である。例えば、AIにより危険行動や危険地帯への立ち入りなどを察知し、管理者へリアルタイムで通知。防犯や事故防止につながるだけでなく、現場に警備員を常駐させる必要がなくなり 人手不足の解消にも貢献 する。

株式会社ミライト・ワンは、IoT技術で地域の見守りを可能にする「 テラセルデ オフグリッド電源ポール 」を提供している。

【事例】加古川市のAIカメラと見守りタグ

兵庫県加古川市の見守りサービスでは、位置情報を知らせるタグや、AIを搭載した「見守りカメラ」を活用している。

子供や高齢者にタグを提供し、 タグを検知する見守りカメラを設置 することで、誰もが安心して暮らせる街づくりに取り組んでいる。

株式会社ミライト・ワンでは、AI技術や既存のAV設備とカメラを連携できる「 映像監視ソリューション 」を提供している。

IPカメラシステムや画像解析機能で、建物内への侵入などをいち早く検知。 早期対応が可能になり、警備業務の効率化や安心安全な街づくりが実現する。

参考: 見守りタグ「biblle」、加古川市の官民連携地域見守りサービスに参画 AI機能を搭載した高度化見守りカメラなど検知器も提供|ジョージ・アンド・ショーン株式会社

物流

| 課題 | ● 市部における物流クライシス ● トラックドライバーの人手不足、交通渋滞 |

| スマートシティで どのように解決する? |

● ドローン配送で効率的な配送を実現 ● 水素燃料電池ドローンなら長時間飛行が可能 |

人口が集中する都市部において、トラックドライバーの人手不足や交通渋滞などが原因で、物流クライシスが起こっている。そこで、 ドローン配送 の活躍が期待されている。

ドローン配送では、 配送を効率化 でき、 僻地への配送も容易 になる。また、災害時には、生活困難地域に向けたドローンによる物資輸送が実現する。2022年12月、都市部など有人地帯でもドローンの自律飛行を許可する「 レベル4飛行 」が解禁された。今後は、人口の多い 都市部でのドローン宅配 が期待されている。

株式会社ミラテクドローンは、株式会社ミライト・ワンと近畿電機株式会社から製造委託を受けて、「水素燃料電池ドローン」を製造し、試験飛行に成功した。環境にやさしい水素燃料電池ドローンは、従来の製品よりも長時間の飛行が実現するとして、注目されている。

(出典:株式会社ミラテクドローン| 「水素燃料電池ドローン」の製造・試験飛行に成功 )

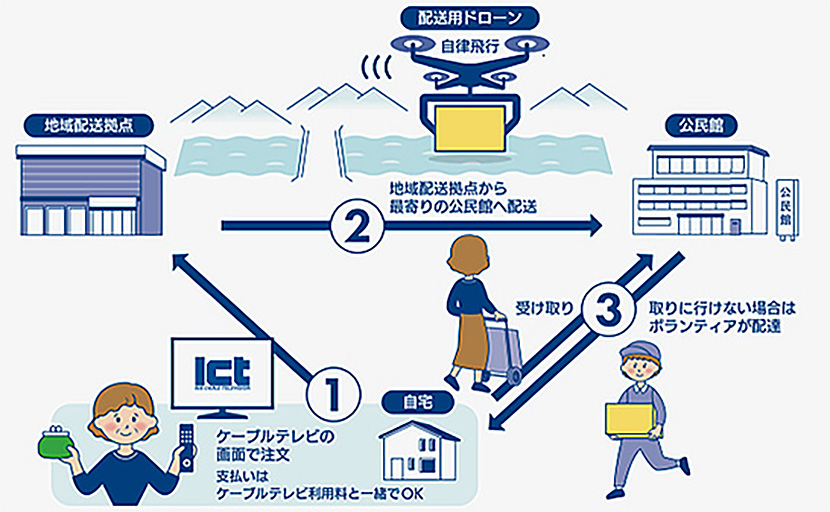

【事例】伊那市でドローン配送の実証実験

長野県伊那市は「南アルプス」と「中央アルプス」に囲まれた地方都市で、標高差や少子高齢化により、物流や交通、買い物などが困難なことが地域課題となっている。

その解決策として、伊那市では自治体が主体となってドローンによる物流の導入を検討。2020年8月5日よりKDDI株式会社とともに、ドローンを活用した商品配達のサービス「ゆうあいマーケット」を開始した。

伊那市が提供を開始した、ドローンで商品配達を行う買物サービス「ゆうあいマーケット」の概要

(出典:KDDIのニュースリリースより)

詳しくは、 中山間地の暮らしをサポートするドローン配送事業が自治体主導でスタート も、ぜひチェックしてみてほしい。

【事例】秩父市内でドローン配送の実証実験

JP楽天ロジスティクス株式会社が、秩父市の山間地域におけるドローン配送の実証実験を行った。

実験では、ドローンが市内の道の駅から出発し片道約3kmを飛行して物資を配送した。出発地点の道の駅から 14km離れた地点からドローンを操作 したという。

参考: JP楽天ロジスティクス、秩父市内において市街地からの遠隔監視・操作による山間地域へのドローン配送の実証実験を実施|JP楽天ロジスティクス株式会社

セキュリティに配慮したスマートシティ実現の課題

スマートシティを推進する上での課題はステークホルダーによって異なるが、安心・安全なスマートシティを実現するには、 セキュリティ対策を行う必要がある。

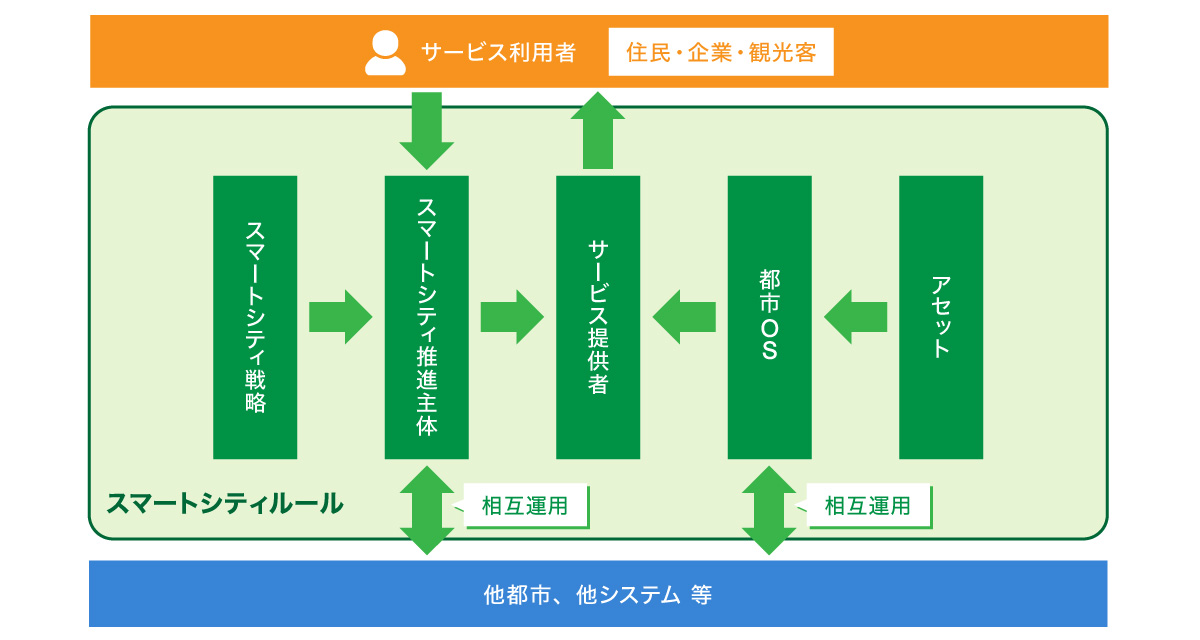

(参考:内閣府|SIPサイバー/アーキテクチャ構築及び実証研究の成果公表)

ここでは、総務省の スマートシティセキュリティガイドライン(第 2.0 版) を参考に、政府や自治体などの「推進主体」、サービス提供者、都市OS、スマートシティに設置されたセンサーやネットワークといった「アセット」など、各ステークホルダー別に、セキュリティリスクにおける課題と対策方法を紹介していく。

政府や自治体など「推進主体」の課題

政府や自治体など「推進主体」の課題として、次の2つを紹介する。

● データ連携と保護

● デジタルギャップの拡大

データ連携と保護

スマートシティでは、多種多様なデバイスやセンサーがデータを収集し、そのデータを分析して活用するため、安全なデータ連携と保護が鍵となる。そこで、取得データの適切な管理やアクセス制御だけでなく、 データそのものの匿名化 などの対策が必要となる。

また、マルチステークホルダーが関与するスマートシティでは、適切なサプライチェーン管理が欠かせない。主体となる事業者はすべてのベンダーを把握し、 インシデント対応の体制を整備 して共有する必要がある。対応手順や窓口も設置し、迅速に対応できるよう連携体制を構築すると良いだろう。

デジタルギャップの拡大

スマートシティにアクセスするユーザーのデジタルリテラシーやアクセス環境に格差が生まれ、 デジタルギャップが拡大する点も課題 として挙げられる。急速に進むデジタル化に対応できない人もいるからだ。

適宜、 住民との協働や意見の反映 など、公平性や包括性を確保するための対策が重要である。

サービス提供者の課題

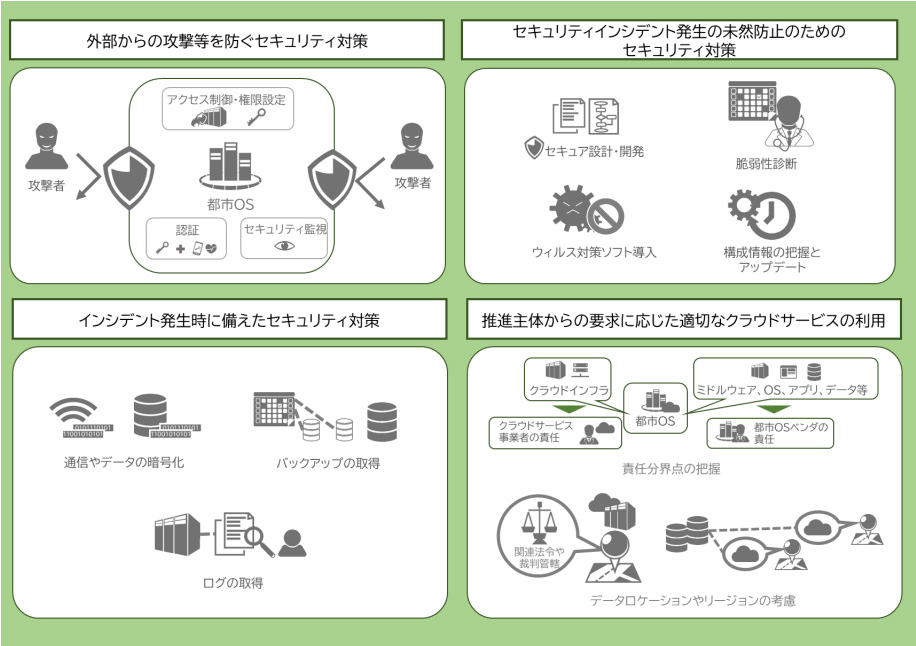

スマートシティでは多くのデバイスやシステムがネットワークに接続されるため、脆弱性をついた攻撃に狙われるリスクが高まる。

システムがマルウェアに感染し被害が拡大すると、 機密情報の漏洩 や 情報の改ざん、サービス停止が起こる恐れ がある。

そこで、脆弱性診断を実施して適切な対応策や優先順位を把握し、 アクセス制御や認証機能、デバイスの監視 など強固なセキュリティ対策に取り組む必要がある。

セキュリティリスクについては、 本当に安全?ローカル5Gのセキュリティリスクとその対策 も、チェックしてみてほしい。

都市OSの課題

収集したデータを分類し、各サービスや他の都市OS等にデータを連携する都市OSが、外部攻撃などが原因で停止すると、 スマートシティのあらゆる機能が止まるリスク がある。

また、都市OS上のデータが改ざんされると、スマートシティサービスの品質低下につながってしまう。

都市OSのセキュリティ対策として、アクセス制御や認証機能、セキュリティ監視といった基本的な対策に加え、 都市OSのバックアップやデータの暗号化 が重要である。

都市 OS におけるセキュリティ対策のイメージ

(出典:総務省|スマートシティセキュリティガイドライン(第 2.0 版))

なお、都市OSは クラウドの利用を前提としているため、クラウドの特性を考慮したセキュリティ対策が施されたサービスを選定 すると良い。選定時には、クラウドが配置されたデータセンターのリージョンや、ベンダーとユーザー側の責任範囲を分ける 責任分界点の確認 も必要となる。 主体となる事業者の要求に沿ったクラウドサービスを設計できるか、あらかじめ確認しておこう。

アセットの課題

スマートシティに設置されたセンサーやカメラ、デバイス、ネットワークなどの「アセット」は、サイバー領域がフィジカル領域と接点を持つ領域で、データを生成し、都市OSに送信する。

そこで、IoT機器などの デバイスの監視や適切な管理、アセットそのものへのセキュリティ対策 が必要となる。

アセットにおけるセキュリティ対策のイメージ

(出典:総務省|スマートシティセキュリティガイドライン(第 2.0 版))

具体的には、 アセットの継続的な監視 による新規の脆弱性発見、 ソフトウェアのバージョンアップが重要 となる。さらに、アセットの通信データの暗号化、認証機能の実装、破壊や盗難から守るための物理的なセキュリティ対策を実施する必要があるだろう。

全ステークホルダー共通の課題

サイバーセキュリティ対策を十分に実施できなければ、スマートシティの持続可能性を確保できない。

また、スマートシティの実現には、多くのデバイスやインフラが必要であり、 エネルギー効率、廃棄物の管理・リサイクルなど環境負荷への配慮 が必要である。

人々が安心して暮らせるよう、 環境にやさしい街づくりに取り組む ことが重要だろう。

まとめ

最先端技術を用いて実現するスマートシティは、 交通や防災、行政、医療などさまざまな課題を解決し、暮らしやすい街づくりや地方創生に貢献する。

国内外でスマートシティ化に向けた取り組みが実施されていることから、推進する上で、今回紹介したさまざまな事例を参考にしてみてほしい。

また、データ連携が欠かせないスマートシティでは、 セキュリティ対策を十分に講じなければならない。 ステークホルダー間で連携を取り、役割分担を明確にすることで安全な街づくりが実現する。

未来図では、スマートシティを始め、未来の街づくりに役立つ情報を発信している。ぜひチェックしてみてほしい。

ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など

ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最新の特集

水素実装元年